1934年元旦,34岁的银行经理李亦怀在温州提笔写下第一篇日记时,或许并未料到这将是一部跨越13年、41册、150万字的时代见证。作为湖南湘阴李氏家族的后人,他的曾祖父是道光年间两江总督李星沅,祖父李桓曾任江西布政使、陕西布政使,父亲是主持钱塘江海塘工程的李辅燿。李氏家族与中国千万个家庭一样,因抗日战争的爆发,在二十世纪三四十年代迎来了最为艰难的考验。

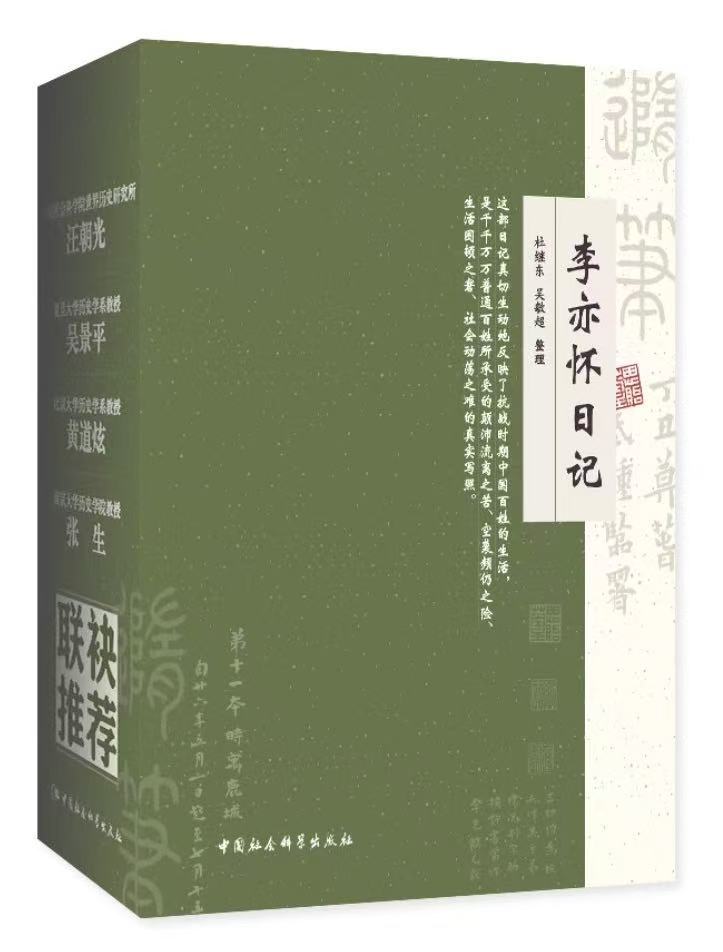

近日,由中国社会科学院杜继东、吴敏超研究员整理的《李亦怀日记》正式出版,这部记录1934-1947年间温州金融业与当地人民生活的珍贵文献,为我们打开了一扇观察战时中国的窗口。

《李亦怀日记》, 杜继东、吴敏超 整理,中国社会科学出版社,2025年6月出版

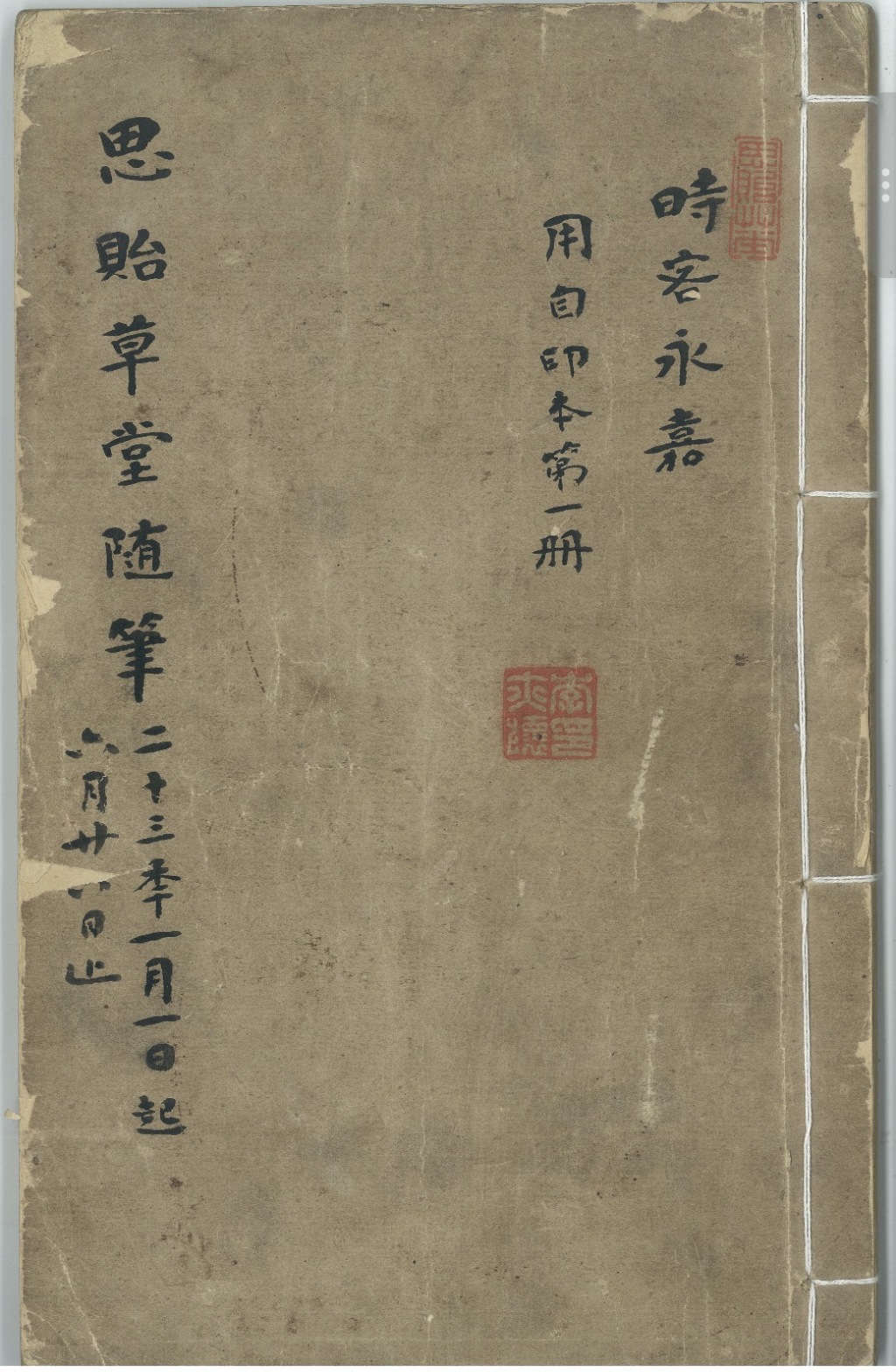

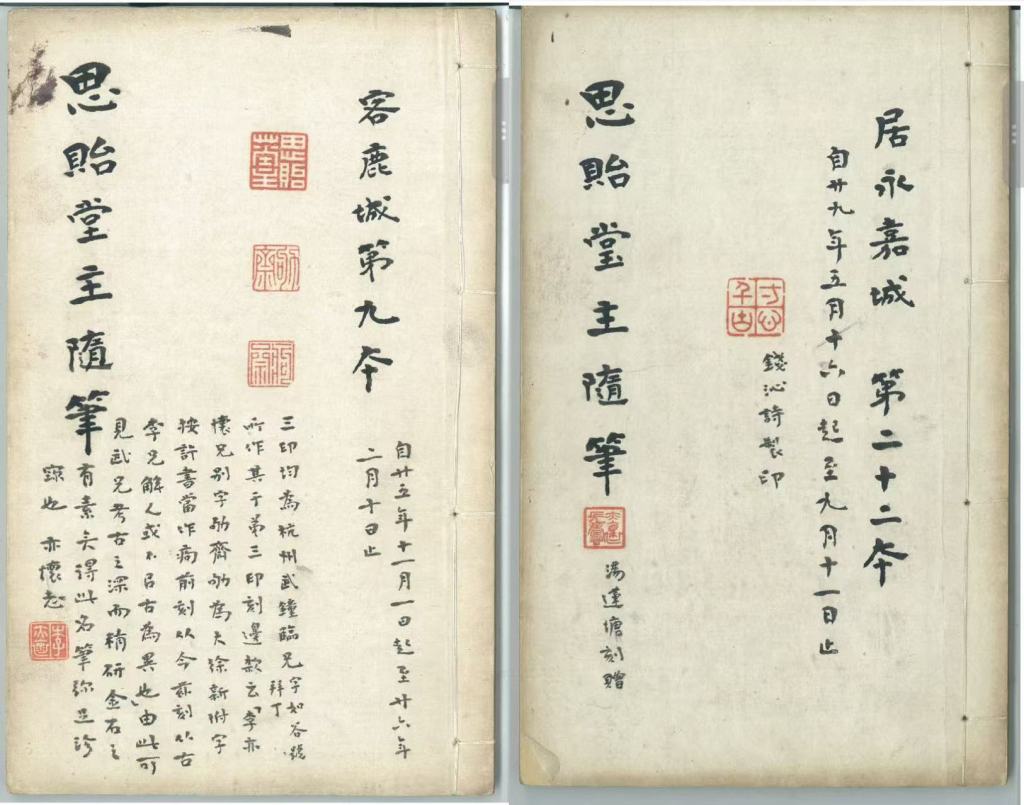

李亦怀日记原稿第一本封面,现藏于中国社会科学院近代史研究所

“李亦怀写日记,很可能受到其曾祖父和父亲的影响。”中国社会科学院近代史研究所研究员、抗日战争史研究室主任吴敏超在接受澎湃新闻(www.thepaper.cn)采访时表示。李亦怀曾祖的《李星沅日记》手稿本藏于中国社科院近代史研究所,2020年由国家图书馆出版社影印出版,李亦怀父亲的《李辅燿日记》于2014年由浙江大学出版社影印出版。对李亦怀而言,写日记既是家族传统的延续,也是身处乱世的知识分子的精神寄托。

1934年开始记日记并非偶然。这一年,李亦怀开始独当一面主持浙江地方银行温州分行的工作,成为这家银行的实际掌舵人。“这是他事业的崭新起点,”吴敏超分析道。李亦怀是李辅燿三子,从小在私塾熟读四书五经,后又接受新式教育,先后考入长沙雅礼大学、国立武昌师范大学就读。1927年开始,李亦怀在江西南昌裕民银行任职,后又到杭州工作。1932年,李亦怀到浙江温州组建浙江地方银行温州分行,担任该行经理前后长达15年。日记写到1947年2月下旬李亦怀离开温州时停笔,涵盖了他经理浙江地方银行温州分行的大部分时期,跨越全面抗战爆发前、抗战期间和战后。

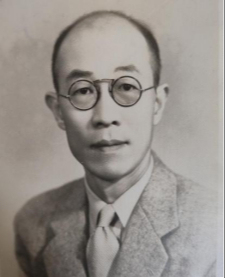

1933年李亦怀摄于温州

作为地方银行经理,李亦怀的日记详细记录了抗战时期金融业的艰难运作。据吴敏超介绍,抗战全面爆发后,李亦怀率领浙江地方银行温州分行及时应对战时情形的变化,不遗余力地开拓新业务,全民族抗战爆发后的前几年还实现了利润的稳步增长。但以1941年4月温州第一次沦陷为转折点,李亦怀及银行的处境开始变得越来越艰难。

这部日记的珍贵之处,还在于它记录了战争环境下普通人的生活。温州先后沦陷了三次,李亦怀率下属冒险转移银行资产,携家人四处逃难、躲避轰炸,可谓颠沛流离;又经历家人离散、发妻弃世,大家族和小家庭的起落沉浮,也在日记里留下了细密的记录。

中国社科院世界史研究所前所长汪朝光研究员在推荐语中说,这部日记“是千千万万普通百姓所承受的颠沛流离之苦、空袭频仍之险、生活困顿之窘、社会动荡之难的真实写照”。复旦大学历史学系吴景平教授提示日记对战时地方金融业的记录极具价值,李亦怀的作为更展现了金融从业者的应变能力、职业操守和家国情怀。北京大学历史学系黄道炫教授表示:“战争、生活、金钱、世家大族……都可以在这部日记中看到脉络,从而让我们有机会感受历史深处的肌理。”南京大学历史学院张生教授则指出日记处理的是金融、“日常”和“地方”,“婚丧嫁娶背后是人际网络,推杯换盏之余是地方和中央”。

“我们需要深入关注抗战时期普通人的生活。”吴敏超强调的这一研究转向,正是《李亦怀日记》的独特价值。它不仅记录了金融人士的战时经历,更保存了普通民众的共同记忆。通过日记,我们得以触摸那段历史最真实的脉搏,感受在民族存亡之际,普通人如何坚忍地“活着”,如何守护生活的希望与民族的尊严。

中国社会科学院近代史研究所研究员、抗日战争史研究室主任吴敏超

对话中国社会科学院近代史研究所研究员、抗日战争史研究室主任吴敏超

澎湃新闻:能否谈谈整理《李亦怀日记》的缘起和经过?

吴敏超:2020年《李星沅日记》手稿本出版后,李亦怀之子李崧峻了解到近代史研究所藏有包括《李星沅日记》在内的近代众多历史人物的日记稿钞本,遂决定将其珍藏的李亦怀日记手稿本捐赠给近代史研究所。他希望近代史所组织力量对日记进行整理,让更多的人看到这部日记。

日记翔实记录了抗战前后温州地区的金融状况,为研究二十世纪三四十年代地方金融史提供了难得的一手素材,并且反映了李亦怀一家和当地民众的战时生活,是研究抗战时期民众日常生活史的绝好题材。但整理的过程并不容易,我们感受到的困难有三点,一是李亦怀是位银行家,日记中有大量近代金融业的专业名词;二是这部日记是李亦怀在温州期间所写,涉及温州的风俗民情和大量地名;三是李亦怀的亲友人名。有时候,同一个人,他会用不同的称呼和简写方式。我们得到许多宝贵的支持与帮助,历时三年完成。为保持日记的真实性,整理者采取原文照录的办法,未作省略,更未删改。

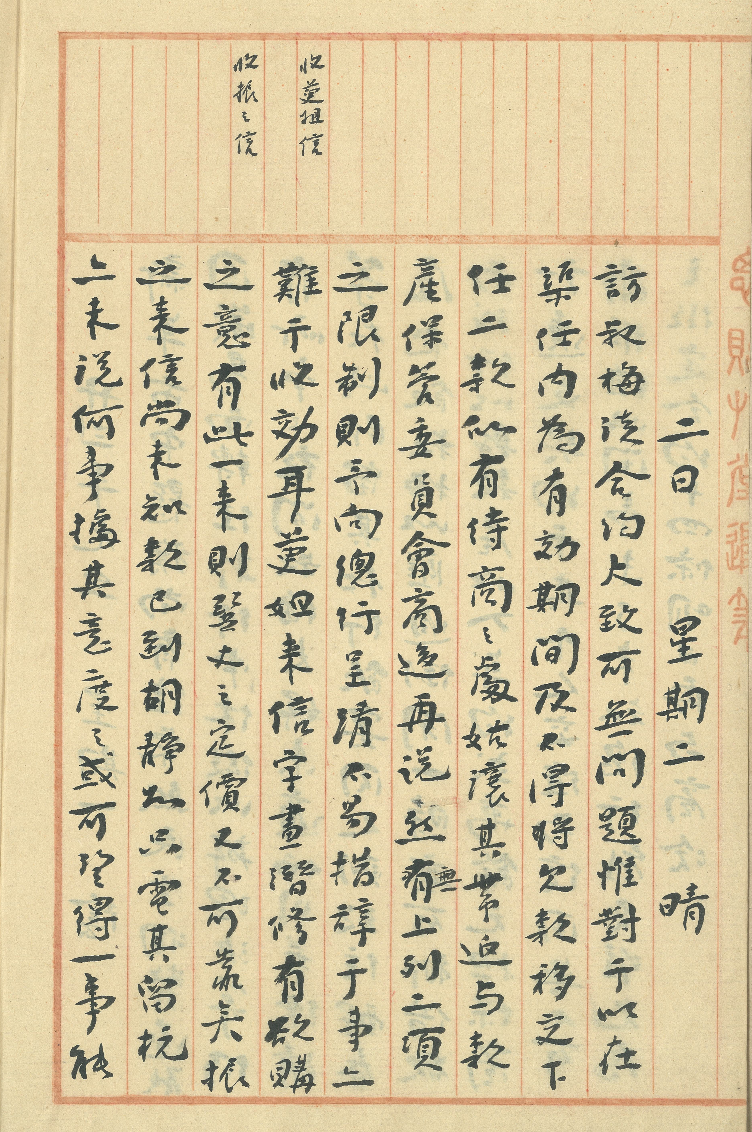

李亦怀日记原稿内页

澎湃新闻:李亦怀写日记是否受到家庭的影响?为什么从1934年开始?写作的风格是什么样的?

吴敏超:是的,他出生于一个大家庭,从小受到严格教育。平时他也会拿出他们的日记认真阅读,我想这是他怀念亲人、勉励自己的一种方式。1934年,李亦怀开始写日记,原因很可能是开始主持浙江地方银行温州分行的工作,这是他事业的一个崭新起点。另外,初来温州这个新地方,我想他也很愿意记录这里的风土人情。日记的内容非常丰富,有温州分行的业务活动,兼及当地的其他金融机构,还有李亦怀自己和家人的日常生活,以及温州当地的政治、经济和社会情况。

李亦怀日记原稿封面(第九本与第二十二本)

澎湃新闻:抗战期间温州三次沦陷,李亦怀经历了什么?

吴敏超:1941年4月第一次沦陷时,他连夜带领银行员工和家眷沿瓯江撤离,险些与日军正面遭遇,银行和家中财物损失惨重。1942年7月第二次沦陷,他将家人安置在郊区却遭日军洗劫,老母幼子一度“无衣无履”,令他痛心疾首。1944年9月第三次沦陷最为漫长,他被迫将银行迁至瑞安高楼镇,家人则避居更偏远的泰顺,骨肉分离长达9个月。每当轰炸等危急时刻过后,李亦怀都第一时间返回重整银行业务,在极端困难的环境下维持金融运转。这期间浙江地方银行总经理徐恩培被日机炸死,他还要面对员工背叛、家产尽失等打击。尤其是他精心栽培多年的得力助手在银行紧急撤离时威胁截留银行库存,无异于趁火打劫,并涉嫌挪用公款。但李亦怀始终坚守职业操守,展现出坚韧的品格。

澎湃新闻:李亦怀所在的浙江地方银行温州分行在战火中如何调整业务?这些措施对维持地方经济有何作用?

吴敏超:抗战全面爆发后,温州分行及时应对战时情形的变化,增加温州内陆地区的营业点、开办下属工厂、发展农贷和渔贷等,不遗余力地开拓新业务。这些措施有助于维持地方经济,特别是农村地区的金融逐步现代化,也有利于温州分行自身的生存、发展。

浙江地方银行发行的纸币

澎湃新闻:近代中国的华资商业银行往往有一位“灵魂人物”,如周作民之于金城银行、胡笔江之于中南银行、陈光甫之于上海商业储蓄银行,职业经理人的才能、人脉、风格在很大程度上影响其所执掌银行。李亦怀是浙江地方银行温州分行的创建者,担任该行经理长达15年,他作为职业经理人的风格如何,对银行的业务和发展有怎样的影响?

吴敏超:我感受到的他的风格是:第一,业务能力很强,白手起家,创办了温州分行,后来又在温州地区各县设立了办事处,具有开拓性。第二,善于交游,在温州交了很多朋友,包括工商界、文化界人士。第三,责任心强,非常勤勉。温州几度沦陷时,他都身先士卒,带领银行员工及时转移重要资产。在温州遭受日军飞机轰炸时,温州分行的营业时间相较于温州其他银行,要更长一些,为的是便利储户。这些都成为温州分行在战争年代业务不断发展的原因之一。

澎湃新闻:您在文章《战争中的生命史》中写到,李亦怀的小家庭经历了战争期间的家人离散、发妻弃世等一系列事件。这些私人记录为今人了解战争时期的家庭关系与性别处境提供了哪些独特视角?

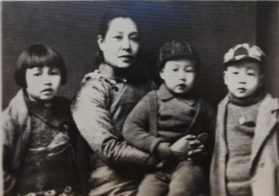

吴敏超:我印象最深刻的是,战争对于女性、儿童的影响。战争时期,生之痛苦,可谓人人尝遍。但女性因身体柔弱、情感细腻,感受的威胁和痛楚较之男性更多、更深、更久,也更难抒发、化解,而我们以往的历史却记载单薄,关注很少。儿童也因求学受挫、逃难生活等,影响他们的成长,小小心灵受到的惊吓和恐惧,一辈子刻骨铭心。李亦怀的儿子李崧峻先生出生于1935年,温州第二次沦陷时,他才7岁。此时他的母亲已经去世,父亲为看护银行财产,未与他们一起。李崧峻和祖母、兄弟姐妹一起避居在温州郊区。手持刺刀的日军对李家数次搜劫。现在90岁的他回忆起这些时,都历历在目。

李亦怀的妻儿,左起分别为女儿李璧莹,妻子陶萸荪(陶澍的曾孙女),儿子李震初、李崧峻(日记捐赠者)

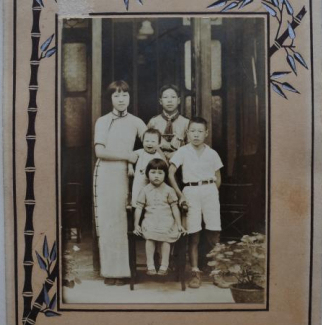

李亦怀的子女1935年摄于温州,左为长女韵仪、后为长子效慈、右为次子乐龄(李海)、前为次女璧莹、中为崧峻

澎湃新闻:李亦怀的人际关系网络在日记中有怎样的体现?

吴敏超:李亦怀因工作关系,与温州政商学各界人士都有很多往来。他在温州也有很多朋友,比如吴百亨、方恭敏等,都是当地很有名望的企业家。吴百亨创办了我国第一家乳品厂——百好炼乳厂。方恭敏创办了清明化工厂,这家工厂为抗战事业做出了巨大贡献,且一直延续至今。李亦怀热爱书画,还与当地的一些文化人有较为密切的交往。在温州籍考古学家夏鼐返温探亲期间,李亦怀还数次与他见面。

澎湃新闻:能否结合学术史的发展谈谈普通人的个体经验在抗战史研究中的意义?

吴敏超:抗日战争史是中国人民的抗日战争历史。我们研究抗日战争史,除了关注重要战役、重大事件外,也需要关注抗战时期普通人的生活,呈现千千万万民众所承受的战争之苦,以及他们的默默坚持、奋起反抗。近年来,抗战史研究者也注重用个人档案、日记、书信加强相关研究。我们知道,普通人的资料很难保存,这部日记由家人保管了70多年后,经整理面世,是非常不容易的。

李亦怀身上有传统士人的底色,如忧国忧民、热爱收藏、讲究礼仪、喜欢交游、课子甚严等,也有现代银行职业经理人的特点,工作负责、讲求效率、有经济头脑,这也是近代历史在变化与演进过程中投射到个人身上的呈现。更重要的是,在日本发动侵华战争背景下,他是一名有良知、有坚守的中国人。1938年7月7日全面抗战爆发一周年时,温州举行悼念阵亡将士的纪念活动,晚上2万人参加火炬游行,李亦怀带领银行全体员工参加。他认为未去参加的两位下属“自甘暴弃,殊可痛恨”,显示了拳拳爱国心。

1945年抗战胜利日,李亦怀与第二任妻子何宁摄于温州

李亦怀的个体经验及记录也让我们更深地了解抗战时期中国人民的日常生活史。人民饱受颠沛流离之苦,包括躲避轰炸、四处逃难、物价高涨、求学不易等。日记具体真切地展现了抗战时期温州民众的日常生活,反映战争破坏人民正常生活的实况和民众反抗侵略的努力。正是在长期的战争苦难中,在每一次的生死边缘,我们体会到生命的顽强和埋藏于人民心中生生不息的力量。可以说,这部日记既是一部生动的温州人民战时日常生活史,也是人民饱受战争苦难、反抗侵略战争的真实写照。