【编者按】

1931、1937、1945……来时之路,不能忘,也不敢忘。

那是烽火硝烟中的艰苦卓绝,也是气吞山河背后的英勇壮烈。千千万万的将士筑起血肉长城,信仰的火种穿越黑暗。

铭记历史,才能砥砺前行。中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年到来之际,澎湃新闻“青春华章·青春正澎湃”主题宣传推出“来时之路”系列报道。让我们共同聆听历史的回响,一封信、一段经历、一个个具体的人……伟大抗战精神跨越时空,历久弥新。

本篇聚焦舍家卫国的巾帼英雄赵一曼。1936年8月,赵一曼英勇就义,年仅31岁。

白浪 设计

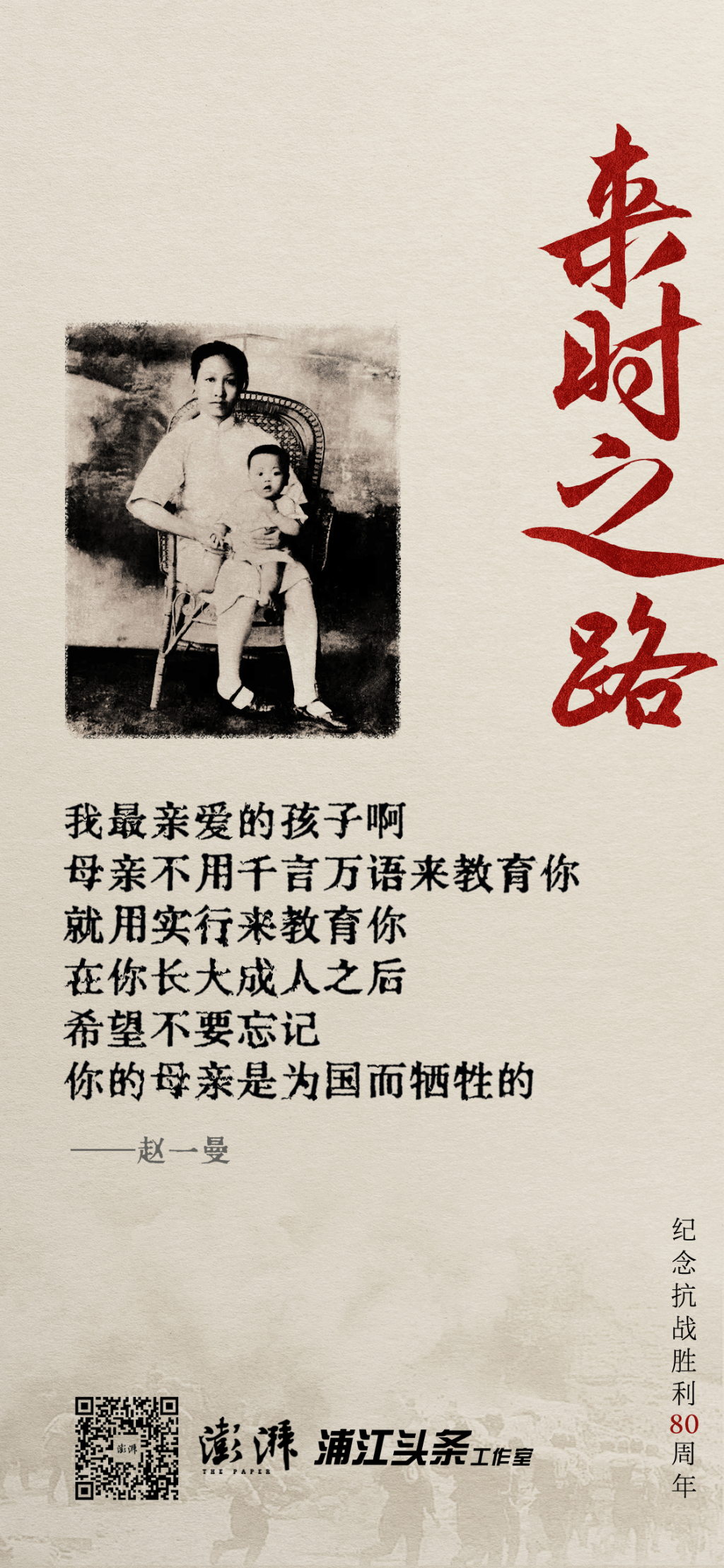

这是一张95年前的旧照片,拍摄于1930年上海的一家照相馆。

照片中是一对母子。母亲身穿旗袍,坐在藤椅上,怀里抱着一个小男孩。她神情坚毅,眼神中透出慈爱和温柔。一岁多的小男孩依偎在母亲怀中,睁着一双水汪汪的大眼睛,脸上充满童真。这是抗日英雄赵一曼与儿子宁儿,唯一的合影。

1930年,上海是革命力量聚集之地。当时赵一曼已从莫斯科中山大学回国,在上海、江西等地从事地下工作。由于工作的特殊性,她不得不将年幼的儿子托付给亲戚抚养。临行前,她抱着宁儿在照相馆留下这张珍贵的合影。

赵一曼和儿子宁儿唯一的合影。本文图片除注明外 均为受访者 供图

“照了这张相以后,奶奶不久就从上海去了东北,他们母子再也没见过。我父亲那时候还小,对妈妈都没什么印象,一直到很多年后,他才知道自己妈妈的事情。”近日,赵一曼孙女陈红在接受澎湃新闻记者采访时回忆。

那是民族危难的年代,涌现出了一批又一批英雄人物。1931年“九一八”事变后,赵一曼奉命从上海奔赴东北领导抗日斗争,她作战勇敢,曾多次带领队伍给日伪以沉重打击,敌人称她为“手持双枪红装白马的密林女王”。

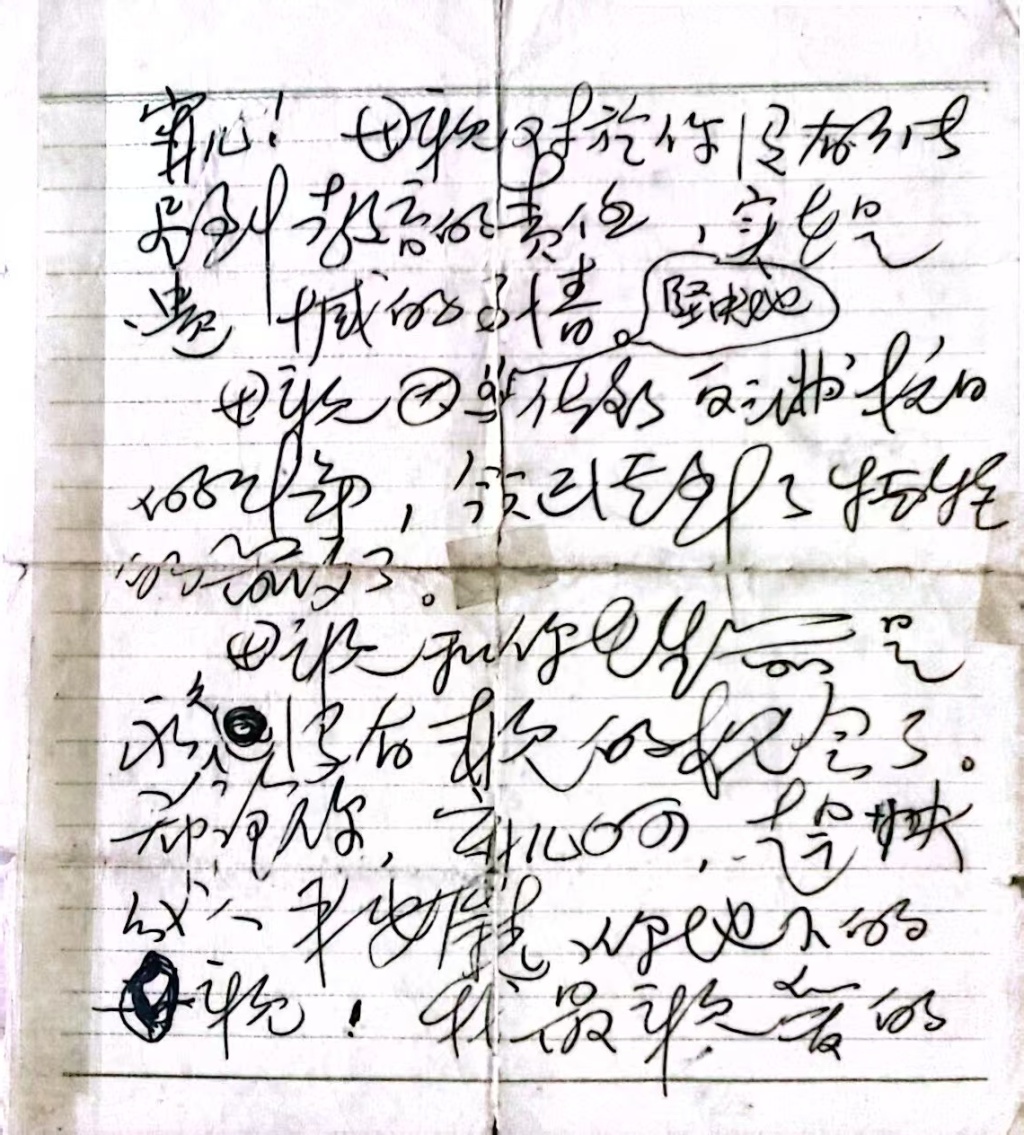

1936年8月2日,赵一曼被日军残忍杀害,年仅31岁。当她被押上去珠河(今尚志县)的火车,预感即将就义,她向押送人员要来纸笔,给儿子留下最后的话语:

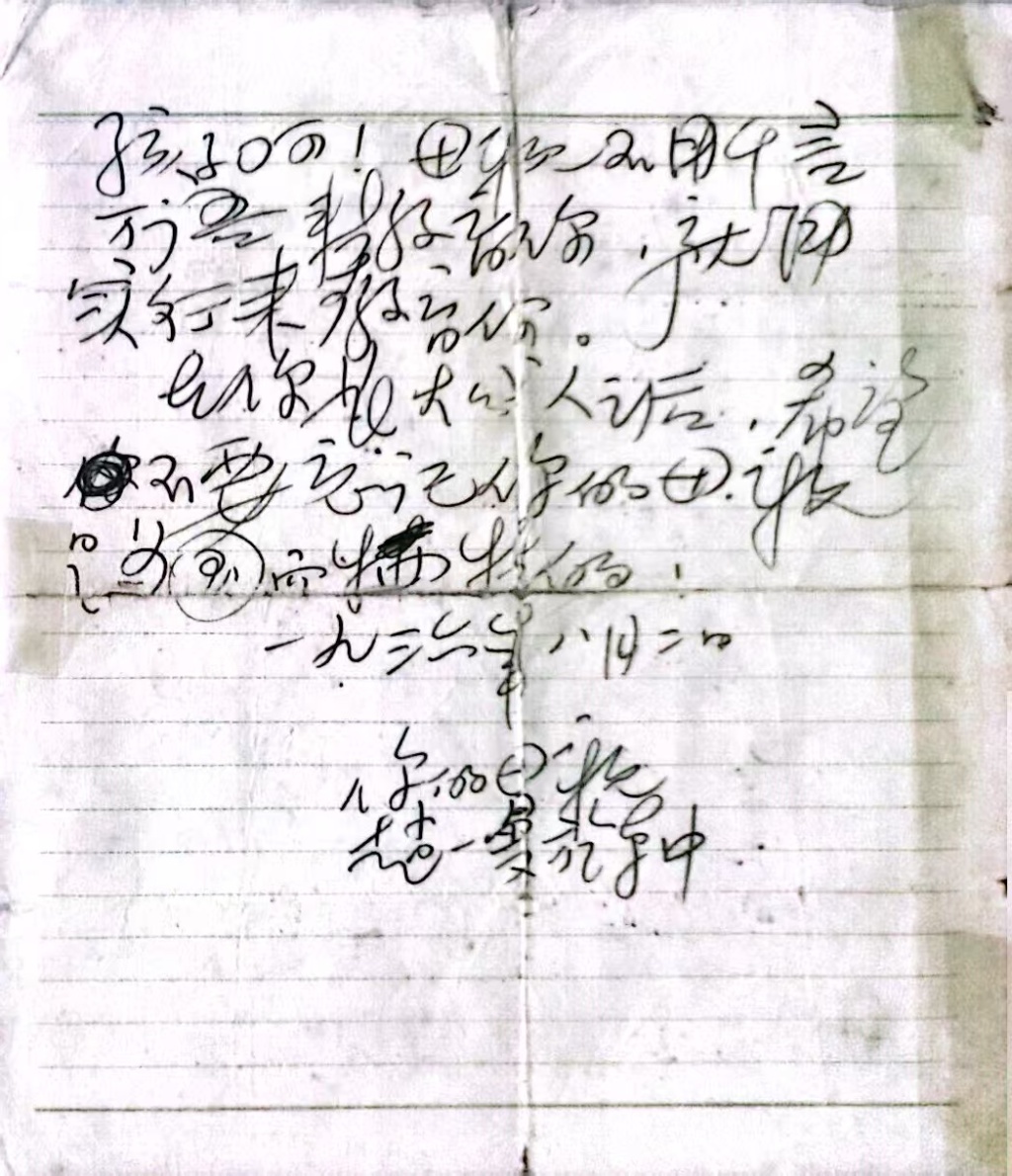

“宁儿,母亲对于你没有能尽到教育的责任,实在是遗憾的事情。母亲因为坚决地做了反满抗日的斗争,今天已经到了牺牲的前夕了。母亲和你在生前是永久没有再见的机会了。希望你,宁儿啊!赶快成人,来安慰你地下的母亲!我最亲爱的孩子啊!母亲不用千言万语来教育你,就用实行来教育你。在你长大成人之后,希望不要忘记你的母亲是为国而牺牲的!”

这短短百余字,道尽了母亲对儿子的眷恋,更展现了共产党人对革命的信仰。如今已67岁的陈红从未见过奶奶,但她从小就知道,奶奶是一位抗日英雄,这封绝笔信时常令她热泪盈眶。牺牲至今89年,赵一曼的爱国精神激励着后代子孙,也早已融进中国人的血脉,化为绵延不绝的力量。

陈红手捧父亲和奶奶的合影画像。封面新闻 图

别家:前往上海,回到上海

赵一曼的抗日英雄事迹,陈红听过很多遍,也讲过很多遍。陈红生在北京,成长和生活在四川宜宾老家,那里有赵一曼的故居。小时候,陈红跟着赵一曼的二姐李坤杰长大,叫她姨婆。家里墙上,常年挂着由赵一曼和宁儿的照片临摹的画。

“我从小是看着照片上的奶奶长大的,照片上的奶奶也看着我长大。”陈红回忆,小时候她爱哭,家人哄她时常教她向奶奶学习。“你奶奶多坚强,被敌人抓到以后,她负了伤,依然坚贞不屈,你也要向她学习。”

在身边人一点一滴的讲述中,奶奶赵一曼的英雄形象,渐渐地在陈红脑海中清晰起来。

陈红在赵一曼纪念馆前。

赵一曼,原名李坤泰,又名李淑宁、李一超,1905年在四川宜宾出生。赵一曼从小对封建陋习有着反抗精神,青少年时便反对裹脚。1920年代,她在大姐夫郑佑之的影响下走上革命道路,1923年加入中国社会主义青年团,1926年加入中国共产党。

赵一曼

宜宾档案馆材料显示,1926年5月,“五卅”运动一周年时,正是抵制洋货的高潮。在宜宾女中就读的赵一曼,按照中共的指示组织党团员在学生中宣传,抵制英国煤油轮船靠拢宜宾码头,学生们遭到了武装镇压,由此引发了全城罢工、罢市、罢课。

1927年初,赵一曼考入黄埔军校武汉分校,成为中国军事学校第一批女学员。在黄埔军校,她学习指挥作战,手持步枪冲锋在山道和树林间。在政治课上,恽代英等教官的理论讲授,更加坚定了赵一曼的革命理想和信念。

这一年8月1日南昌起义,打响了武装反抗国民党反动派的第一枪。商务印书馆出版的《赵一曼传》记载,1927年7月末赵一曼原本前往南昌,但途中肺病复发,没有参加南昌起义。她住进医院,根据组织安排,在病情好转后来到上海。

在上海,她天天看到的是反动派的暴行。1927年蒋介石发动“四一二”反革命政变,在上海大肆杀害共产党员和革命群众。7月15日,汪精卫叛变革命,全国笼罩在白色恐怖之中。同年9月,为了保存和培养优秀干部,党组织派赵一曼等同志赴莫斯科中山大学学习。

赵一曼与丈夫陈达邦。图片来源于 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 官网

1927年9月,一艘苏联货轮驶出上海吴淞口,搭乘这艘货轮的赵一曼远赴莫斯科深造,系统学习马克思主义理论,还结识了丈夫陈达邦。1928年,赵一曼与陈达邦结婚并怀孕,同年,她按照组织安排回国,投身到革命斗争中。从此,他们夫妻再未相见。

陈达邦在回忆录《忆一曼》中写道:“我同一曼同志在莫斯科分别时,她怀孕已经四个多月了。我建议解怀以后再回国,她坚决不同意。她说党的决定不能还价,为了照顾她,我又建议我俩一同回国。她认为夫妻离别事小,求学的任务重大,劝我莫作此想,她的党性和原则性多么坚强……”

据《赵一曼传》,1928年11月中旬,赵一曼与五位同志一起从莫斯科坐火车先到海参崴。为避免敌人在海参崴的严密盘查,他们从前一站下了火车,徒步走到海参崴。赵一曼怀有身孕,顶着严寒和风雪徒步前行。在海参崴他们乔装打扮,最终乘货轮回到上海。

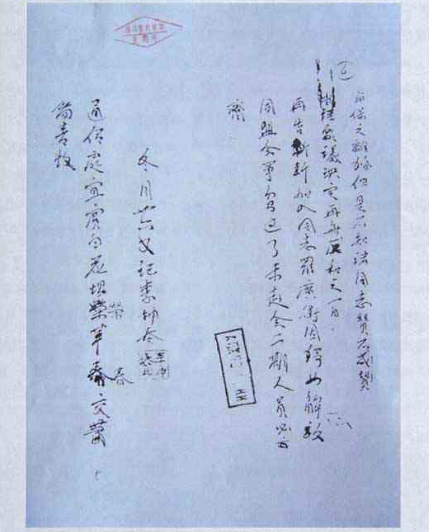

赵一曼写给中共中央的亲笔信(局部),这是迄今发现的唯一一份赵一曼烈士的亲笔手迹。现存四川省档案馆。

别子:在上海开展地下工作

今天的上海吴淞口船来船往、生机勃勃。吴淞口国际邮轮港,已成为亚洲第一、全球第四的邮轮母港。九十多年前,赵一曼正是从吴淞口出发,前往莫斯科中山大学,后又乘船回到吴淞口,在上海等地开展地下工作。

“奶奶和上海有很深的渊源,人生的几次重要转折点都和上海有关。”陈红说。

回看赵一曼的一生,1928年从莫斯科回国后,她很长一段时间在上海为中共中央机关开展地下工作。1931年,她从上海前往东北地区参加抗日斗争。

上海是中国共产党的诞生地。自1921年7月中国共产党成立到1933年初中共中央迁往苏区,其间除三次短暂迁离外,中共中央领导机关均驻扎上海。那时的上海,是革命力量聚集之地,从1927年11月至1931年12月离沪至苏区,周恩来的大部分时间就在上海坚持地下斗争。

赵一曼从莫斯科回国后诞下一子,取名宁儿,希望儿子安宁健康。宁儿大名叫作陈掖贤。陈红说,当时赵一曼经常在上海、宜昌、南昌等地开展地下工作。孩子有时她自己带着,有时交给同窗好友郑琇石和郑奂如姐妹俩,她们也在上海做地下工作。

据《赵一曼传》记载,有一段时间,赵一曼常去郑琇石姐妹的住处去打个照面。她提个菜篮子,像个家庭主妇,借买菜之机到这里打个转身。谈话中她常常提到周恩来的名字,郑琇石姐妹忙伸手去捂她的嘴巴,叫她小声一点。

地下工作的危险不难想象。经过多次艰险的逃难经历,赵一曼体会到自己怀里的宁儿虽然对地下工作起到了掩护作用,但更多的是对工作的影响,同时,由于生活不安宁,对孩子成长和发育也极为不利,她便考虑将宁儿送给亲戚代为抚养。

“爷爷给奶奶说过,回上海后遇到什么困难,可以找他妹妹陈琮英商量。”陈红说,陈琮英是陈达邦的亲妹,也是任弼时的夫人。1930年,赵一曼在上海和陈琮英商议后,同年4月将年幼的宁儿送到汉口,托付给陈达邦的堂兄陈岳云抚养。自此一别,母子再未相见。

临行前,赵一曼带着宁儿在上海一家照相馆照了张相,成为这对母子唯一的合影。照片原有三张,赵一曼把一张寄给远在莫斯科的陈达邦,一张给郑琇石请其转交给自己的二姐李坤杰,还有一张她留在自己身边。也正是给李坤杰的这张照片,最终成为珍贵的历史见证。

抗战:从上海赴东北抗日救国

1931年,“九一八”事变后,东北三省沦陷,中华民族到了最危险的时刻。这时候,赵一曼奉命从上海奔赴东北地区开展抗日斗争,在白山黑水之间率军民与日军浴血奋战。

从1931年至1936年,赵一曼在东北度过了人生最后的时光,也是最光荣的岁月。史料记载,赵一曼在沈阳、哈尔滨领导群众地下抗日,之后在珠河等地带领农民开展武装斗争,她参与领导过哈尔滨电车工人大罢工,极大地鼓舞了东北人民抗日的热忱。

赵一曼的战友韩光回忆:“在艰苦的战争岁月中,一曼同志机智、勇敢,立下许多卓著的战功。”人们把她和骁勇善战的赵尚志将军相提并论,称为“哈东二赵”。日伪报纸《满洲日日新闻》描述赵一曼:“身穿红装,骑上白马,跨过山林,飞驰平原,宛如密林的女王。”

1935年秋,赵一曼任东北人民革命军第三军一师二团政治委员。1935年11月,她在春秋岭战役中为掩护部队突围不幸被俘。日军为了从赵一曼口中获得抗联的情报,对她实施大量的酷刑。但她宁死不屈,从被捕到走上刑场,历时整整九个月,经历了难以想象的酷刑。

人民出版社2017年出版的《英烈门风》记载,赵一曼被俘后经历长期刑讯,被折磨得奄奄一息。仍心存幻想的日寇把她押送到哈尔滨市立医院抢救,当时拍的X光片显示:被七九式步枪子弹击穿的大腿骨碎成24片,满身伤痕累累。后来,日寇又对赵一曼实施了各种惨绝人寰的刑讯手段……

新中国成立后,绰号“活阎王”的用刑主凶之一吴树桂供述:“赵一曼简直就是一块铁……”档案记载,直到牺牲,日寇也没弄清赵一曼的真实情况。“我奶奶曾向他们称是湄州人,其实那是奶奶一句自嘲的玩笑,在我们老家,遇到倒霉事常会自嘲‘走湄州’了。”陈红说。

敌人希望用酷刑摧毁赵一曼反满抗日意志的企图没能达成。1936年8月2日,赵一曼被押上去黑龙江珠河县的火车。预感即将就义,她向押送人员要来纸笔,给儿子留下了最后的绝笔信。牺牲时,赵一曼年仅31岁,那年宁儿7岁。

精神:爱国情怀世代传承

令人感怀的是,赵一曼牺牲20多年后,当年的宁儿、长大成人的陈掖贤才看到母亲留给他的那封信,得知母亲是抗日英雄赵一曼。“奶奶到东北去了后,和家人失去联系,解放以后也没有音讯,家人也不知道她改名了,一直杳无音信。”陈红说。

1954年至1955年,李坤杰拿着赵一曼和宁儿的那张照片,找到了赵一曼的战友、时任国务院宗教事务管理局局长何成湘。何成湘一眼认出了赵一曼,她就是原名为李坤泰、在东北领导抗日斗争的那位平凡而伟大的女性。此后经过一系列核查程序,正式确认赵一曼的身份。

“大概1957年,我父亲到东北烈士纪念馆凭吊,看到了奶奶写给他的遗书。”陈红说。那封遗书是从日伪审讯档案中发现的,那个乳名叫宁儿的孩子已28岁,“在东北烈士纪念馆里,父亲看完那封信大哭一场,手抄了一份留作纪念。”

陈掖贤抄写的赵一曼的遗书。

陈红说,父亲用钢笔蘸蓝墨水,在左手臂内侧扎了“赵一曼”三个字。许多年里,陈掖贤始终怀念母亲,“他一直过不了那个坎”。陈掖贤婉拒了要发给赵一曼的烈士抚恤金,认为那是母亲用生命换来的,他无法用这些钱买吃的穿的,他把对母亲的情感藏在心底。

在陈红的记忆里,父亲常告诫她不要以烈士后代自居,不要搞特殊,“以后自己的事自己办,记住,奶奶是奶奶,你是你,否则就是对不起你奶奶。”1982年陈掖贤去世,“赵一曼”三个蓝色的字仍留在他手臂上。

陈红牢记着奶奶和父亲的教诲。她说,后来有日本老兵找到她,希望当面忏悔,她拒绝了。“你们犯了罪行,承认自己的罪行我是赞同的,但我无法代替我奶奶去接受,我做不到。说小了,我们有家仇,说大了,我们有国恨。”

2015年沪剧《赵一曼》在上戏剧院演出海报。

陈红的坚持,还体现在不遗余力地宣传赵一曼精神上。1953年,沪剧名家顾月珍将赵一曼的故事搬上舞台。2015年,长宁沪剧团重新创排了沪剧《赵一曼》。2025年8月2日,原创沪剧《赵一曼》举办了一场直播活动,陈红专程从四川宜宾赶赴上海,参与了这一场直播,和该剧主创人员共同讲述赵一曼的英雄事迹。

赵一曼是在东北参加抗日牺牲的,东北人民对赵一曼格外敬重。陈红说,每当她接到东北的邀请,不计成本也要去。来到哈尔滨,一曼街、一曼公园、一曼村,都让她倍感亲切。这些革命印记深深刻在哈尔滨人的记忆里,陈红也常常被市民、村民围住,握一握她的手。

就像一种传承,多年前,陈掖贤把自己手抄的那份遗书交给了陈红。如今,陈红把奶奶坚守革命信仰的故事讲给女儿听、讲给外孙听。她像父亲要求自己一样要求女儿,凡事靠自己的努力和能力,不要想躺在祖辈的功劳簿上。“我希望他们对得起自己所在的工作岗位,你身上也有赵一曼的血,你应该知道怎么做。”