为推动统一行动、终结塑料污染而召开的全球塑料条约第五届政府间谈判续会(INC-5.2)于瑞士时间8月15日9时许休会。受制于若干关键议题未能达成一致,以及会期延长与通宵磋商的组织压力,INC主席路易斯·瓦亚斯宣布择期续会,最终未能通过具有法律约束力的条约文本。

尽管结果令人遗憾,本次谈判进一步厘清了全球塑料污染治理的行动框架与问题边界。正如INC主席路易斯·瓦亚斯在8月5日开幕式上所言,“共同利益与国家利益并不冲突,需要在两者之间谨慎而勇敢地取得平衡”。联合国环境规划署执行主任英格·安德森在8月15日闭幕记者会上亦指出,会议在明确“红线”问题方面取得了实质性进展,同时强调多边环境治理从来不易,而在两三年内促成一项多边环境协定是理想状态,在历史上亦属前所未有。

INC主席路易斯·瓦亚斯宣布INC5.2择期复会。本文图片均为IISD供图

INC-5.2于2025年8月5日至15日在瑞士日内瓦举行,来自183个联合国成员国和400多个观察员机构的2600余名代表参会,其中70位部长或副部长、30位其他高级别代表到场,并参加了会间的部长级圆桌会议。

程序瓶颈:规则未决与非正式磋商拥堵

根据INC-5.2的议程安排,各国谈判代表以2024年12月1日分发的主席案文为起点,开始谈判磋商,在全体会议、接触组和非正式小组进行。

第三接触组磋商谈判中

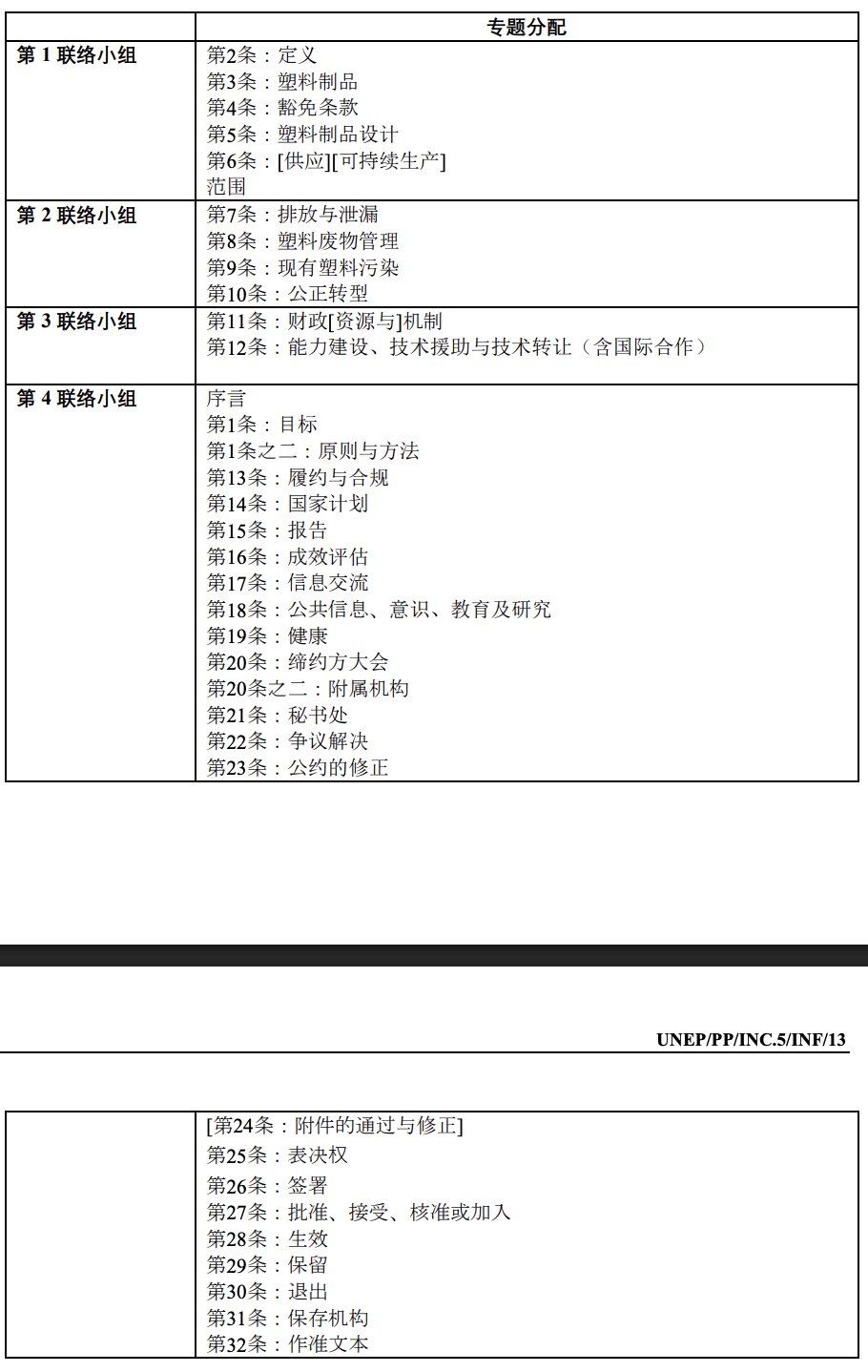

2024年11月韩国釜山召开塑料条约第五届政府间谈判第一次会议INC5.1(釜山)设立的四个接触组继续由联合主席主持技术性谈判;同时,应成员国建议并经联合主席授权,若干非正式小组围绕具体条款开展会下沟通(如沙特牵头的“范围”非正式磋商),再向接触组报告进展。四个接触组以两组并行的方式密集开展磋商,在8月9日、8月13日向全会做阶段性总结报告。然而由于接触组磋商谈判多数侧重于过程,为讨论条款顺序、讨论安排等,而被质疑进程缓慢,接触组最终于8月13日上午被宣布完成谈判工作。但直至最后闭幕,非正式小组磋商仍在开展中。其中最大区别在于接触组磋商是正式,开放给所有成员国及观察员机构,但非正式小组磋商受制于场地、时间及具体条款。

INC主席路易斯·瓦亚斯关于INC-5.2会议设想的说明 。

基于接触组及非正式小组磋商的谈判,8月9日全体会议阶段总结前,INC主席发出一版修订案文草案,篇幅翻倍及无数方括号,8月13日全体会议前三个小时,INC主席继续发出一份主席文本草案提案供审议,提出该提案已包括需履行共同责任的要素。全体会议中,超过80个国家的代表团因该案文草案雄心低,不包括范围或塑料生产的条款等,发言表示了对案文草案的失望,部分代表直言该草案“不可接受(unacceptable)”。因此,主席进一步提议晚些召开各国代表团团长会议、区域集团磋商及其他非正式小组磋商听取意见。该磋商过程持续到8月15日凌晨,基于磋商情况和多次多边会议的成果,主席于8月15日凌晨12:48分发了修订版的文本草案,并提交至召开的代表团团长会议审议。

8月15日上午6:12,全体会议再次召集,一夜未眠的各国谈判代表、INC主席及委员会,及未能参与这磋商过程的观察员,仓促集合而来。最后INC主席在全体会议说明,基于提交审议的两份文本案文提案,他做出了最大努力,未能达成共识,现阶段无进一步谈判的提议,并宣布INC委员会已结束工作。同时,应巴西的澄清请求,INC主席确认,此两份案文草案提案均不会纳入INC-5.2大会报告的附件。最后闭幕会,因美国和科威特提出程序性问题要求澄清,打断了INC主席邀请观察员机构发言的议程,上午9:11,INC主席宣布休会并择期通知复会事宜。

本次INC-5.2磋商谈判未果,各国代表空手而归,接触组谈判中存在棘手情况,各国代表把分歧最大的少数条款与分歧趋同的绝多数条款联系,同时也在将条款相互关联,重新审视各自的国家立场,红线问题被重新讨论,出现了未决的案文(方括号)越来越多,无法通过技术性或针对性讨论来加快进程。进而,更具共识的条款也因关联性,变成一棵挂满方括号的“圣诞树”,无法进入精简案文及进一步法律工作小组审议的流程,在磋商过程中被程序性搁置。针对这样的困境,中国代表在8月9日的大会上提出建设性意见,以期有效推动进程。

实质性障碍:红线问题

在INC-5.2为期两周的谈判中,尽管接触组和非正式小组磋商取得的实质性进展有限,但多边主义仍是推动国际环境治理的重要基石。各国围绕塑料污染治理的全球行动,就关键红线问题进行了清晰阐述,并基于本国国情与政治意愿展开建设性对话。

2022年3月在第五届联合国环境大会通过的第5/14号决议授权了全球塑料条约政府间谈判来制定一项具有法律约束力的国际文书,以针对塑料全生命周期的综合办法为基础。部分国家代表认为决议明确了条约文书的范围,即塑料全生命周期是从原材料提取与生产到最终处置的全链条环节,才能有效应对塑料污染危机。而部分国家则重申其国家的红线为未来条约不应涵盖生产环节,塑料全生命周期应为产品设计到最终处置。从而,在第一接触组的谈判中,范围与【供应】【可持续生产】这两个条款被相互联系,要求一起讨论,并强烈要求尊重国家情况。同时因为分歧着实难以弥合,最终在主席文本草案中这些提议均被删除,这也是数十个国家表达失望并拒绝主席文本的原因之一。

资金机制条款同样存在显著分歧,主要集中于发达国家与发展中国家,不仅在发展中国家要求发达国家根据塑料污染的历史责任,成立新的独立的融资机制,强制发达国家定期捐款。发达国家更倾向于包括自愿捐款、全球环境基金及私营部门融资等基金机制。同时哪些国家需要注资和哪些国家能受到援助,也是争议问题。受助的发展中国家的类型也在讨论,例如新的术语——转型经济体国家分类。部分国家甚至要求对资金机制条款与塑料生产条款联系磋商,这也进一步加剧了分歧。

代表们非正式磋商探讨如何根据第 11 条(资金机制)推进谈判。

塑料产品条款中,最大分歧在于一次性、有问题的塑料产品清单和含化学品的产品清单及其淘汰时间表。部分国家反对设立全球清单,更倾向于国家自愿采取管控措施。而另一部分国家则呼吁采取全球措施,管控塑料产品及令人关切的化学品。在主席的8月13日案文草案中,删除了产品和化学品的清单,全文无化学品、有毒等词(chemical)。这引起全体会议的部分成员国强烈抗议。在8月15日案文草案中,只增加了管控部分塑料产品的标准,并要求提交控制措施提案至缔约方大会,无强制性。而对塑料化学品的管控只保留在产品设计条款:改进有关塑料产品中材料与添加剂的信息可获得性,以促进安全、循环与对塑料废物的环境上无害化管理。

围绕COP条款分歧显著。第四接触组谈判期间,约120个国家提出:在穷尽共识后,程序性事项由出席并参加表决的缔约方多数通过,实质性事项由出席并参加表决的缔约方三分之二多数通过。该提案遭部分代表团反对;在欧盟与秘鲁共同主持的非正式讨论下,相关协商持续推进,但联络小组结束时仍未能达成一致。关于修正案,文本同样提出“尽一切努力达成共识”的前提;如共识仍告失败,作为最后手段,修正案可由出席并参加表决的缔约方[四分之三多数]通过。各方就是否在条文中明确写入“投票”表述展开辩论,部分代表支持引入,亦有部分代表明确反对。

组织障碍:领导力、信任与透明度

在多边环境谈判中,主席(会议主席或工作组主席)兼具组织与斡旋职能:主持议程与发言秩序、维护议事规则、保持公正中立;必要时设立非正式磋商与指定小范围讨论,并邀请“主席之友”(Friends of the Chair)协助打磨折中方案、促成共识,借助小圈沟通的灵活性为各方提供交换意见与私下妥协空间。当分歧尖锐、谈判受阻时,主席通过反复的小范围组合、双多边沟通与休会期“穿梭外交”,摸清底线与让步区间;在临近关头,一方面适度向强硬方施压,另一方面向让步方提供信号与保障,使政治妥协转化为可执行条款。INC与主席团(Bureau)共同构成流程“骨架”:INC汇集所有国家讨论实质内容;主席团按地域均衡构成,聚焦程序与行政(排定与调整议程、协调节奏、监督会务、沟通区域关切、处理资格审查与观察员安排等),在程序卡点上提供处置建议。一般以协商一致决定程序事项;确有分歧时,或建议表决、或以折中案提交全会,但各方通常优先通过非正式协商消解对立。总体而言,主席团通过提供及时的建议和斡旋,使许多程序性决定得以及时敲定,从而为实质性谈判留出更多时间。

协商一致(consensus)是联合国体系中多边环境协定广泛采用的决策形式,它意味着在无正式反对的情况下通过决议。过于严格地坚持协商一致也可能导致谈判进程迟缓,也容易引发程序争议——当出现少数坚决反对者时,究竟是接受多数意见而视为通过,还是坚持必须消除所有异议?不同主席的裁量可能截然不同,增加了不确定性。因此,部分环境条约通常在规则中辅设表决(投票)机制作为后盾:当竭尽全力仍无法达成共识时,可以通过投票表决来最终决定。

围绕本轮谈判的组织与推进,主席 Luis Vayas(厄瓜多尔) 在开场即重申委员会沿用暂行议事规则,其中关于“无共识是否表决”(规则 38.1)的条款仍处方括号,并提示INC-2的解释性共识仍然有效,这使本轮谈判继续以协商一致为默认路径推进。会期进入后段,主席先后于8 月13日与8月15日两次发布主席文本草案提案与修订稿,并在关闭接触组后转入团长会、区域与小范围非正式磋商,尝试围绕“生产—资金—产品—决策”四个互联议题打包推动;但多国代表公开表示工作方式不透明、文本未充分吸纳接触组与非正式产出,最终两份文本草案均未被纳入会议报告附件,会议在8月15日清晨短时复会后宣布休会,且未明确后续谈判的依据文本。多方对主席“指导与促进谈判的能力”表达了关切,这与对工作组织“程序陷阱”的批评相互叠加,放大了对信任与透明度的质疑。

展望

在联合国环境署UNEA 5/14授权框架下,INC-5.2虽未收官成文,但并不意味着多边进程的衰竭。中方在8月15日上午闭幕会发言强调了塑料污染问题的复杂性远超预期,本次谈判的挫折正是全球环境治理现实困境的缩影。中国发言在彻夜工作后沉闷的会议中获得了掌声。塑料污染的系统性与跨界性决定了谈判必然是一场“长期马拉松”:其外延贯穿生产—消费—回收—处置的全链条,其内涵与气候变化、生物多样性保护及绿色转型深度交织。因此,后续进程的关键不在于延展会期,而是如何使政治妥协、经济考量与技术可行在同一坐标系内收敛,推动谈判在“雄心—公平—可行”的三角中找到支点,使“终结塑料污染”的政治意愿尽快沉淀为具有法律约束力且可实施的全球规制。

中国代表团成员中国生态环境部国际合作司副司长陈海君闭幕发言。

[作者王玲系太平洋环境资源中心(美国)驻重庆代表处 减塑项目协调员]