【编者按】20世纪六七十年代在日本艺术界出现的“物派”,究竟是对西方极少主义的模仿,还是日本本土艺术精神的体现?日本美术史学家潘力教授在其新书《日本艺术50讲》中记录了他与“物派”艺术家的对话,试图回答这一问题。在他笔下,“物派”代表人物菅木志雄不再是抽象的艺术符号,而是一位在简陋工作室里默默耕耘半个世纪、将东方哲学思辨融入造型实践的思想者。本文摘自潘力著《日本艺术50讲》(湖南美术出版社·浦睿文化2025年7月版)。澎湃新闻经浦睿文化授权刊发。

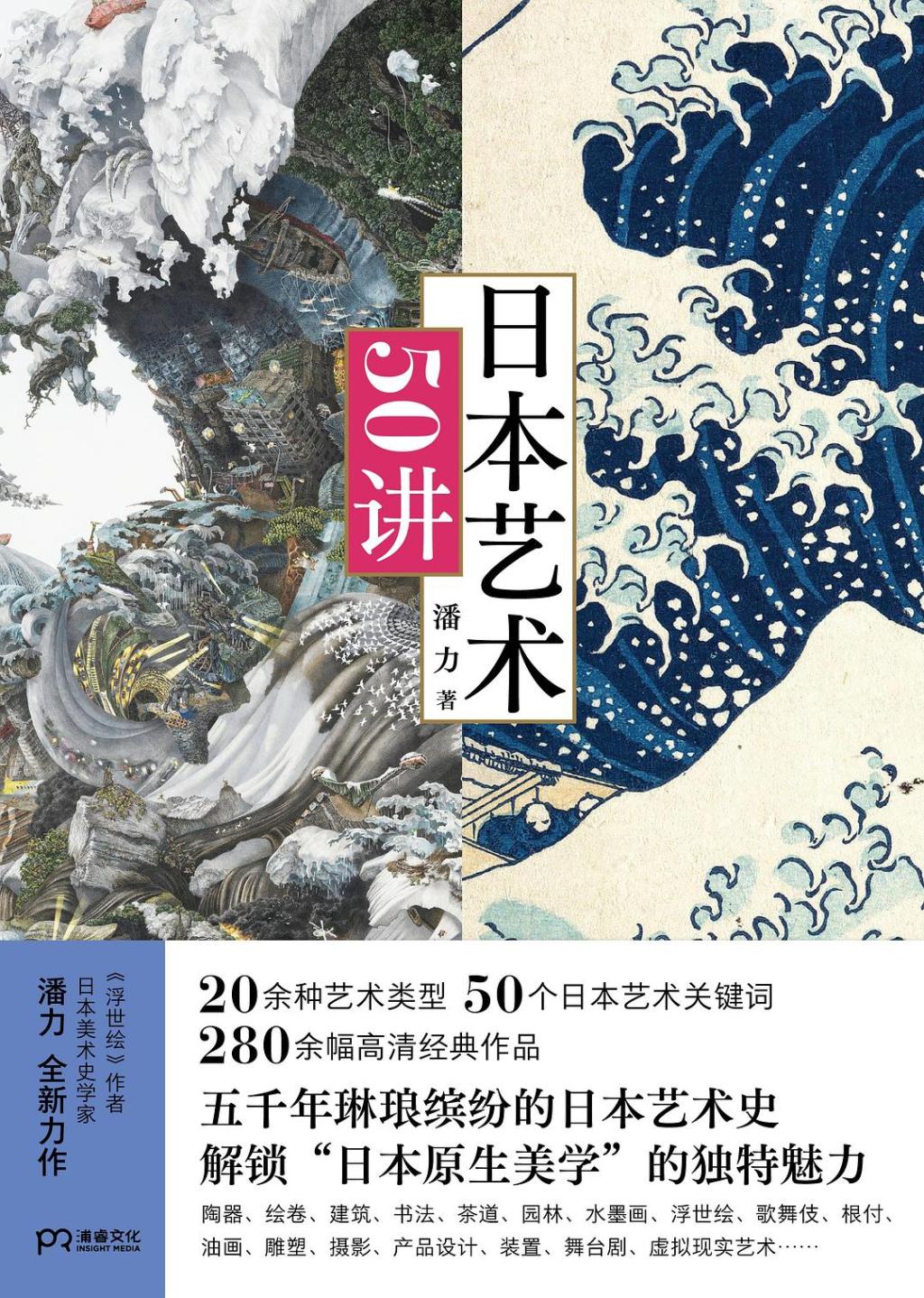

《日本艺术50讲》书封

20世纪六七十年代之交,日本出现了一个被称为“物派”的艺术现象,它不仅对日本现代艺术产生了重大冲击,也在国际上引起了广泛关注。“物派”艺术家的作品大量使用未经加工的木、石、土等天然材料,尽可能避免人为加工的痕迹,以采用单纯化的组合手法为主要特征。同时,他们也注目于非物质、非物体的境界——物体与物体之间的相互关系、物体或物体表面所涉及的空间——将空间作为作品因素之一来考虑,以及由此而产生的“场”的变化。通过将表现内容降至最低限度的手法来揭示自然世界“原本状态”的存在方式,“物派”艺术家引导人们重新认识世界的“真实性”,以此表现日本式的感知方式和存在论。

1968年10月,在一个户外雕塑展上,多摩美术大学的学生关根伸夫(1942—2019)在地上挖了一个深2.7米、直径2.2米的圆坑,并将挖出的土方堆筑成一个和坑相对应的圆柱体,将其命名为“位相——大地”。定居日本的韩国艺术家李禹焕(1936—)敏锐地发现这件作品与他所提倡的艺术观相吻合,在不到两年的时间里连续发表了十篇评论文章,通过褒扬关根伸夫的作品,逐步形成自己的理论体系。他指出:“这个非常态的、看上去毫无意义的构造物的存在,正是大地显现出‘原本状态’的时刻。”一群创作手法相近的艺术家由此聚集起来,他们提倡更加多元的作品形态,这引发了对西方现代主义的批判。

“物派”在引起广泛关注的同时,也招致许多非议。“物派”一词出自持批评意见的日本评论家,带有明显的贬义。被译成中文的“物”字的日文原文是平假名“もの”或片假名“モノ”(日语读音:mono),和汉语中的“东西”一词最为接近。批评者由此指责物派否定艺术的创造性,直接将自然界的“东西”称为艺术,可见,“物派”名称的由来类似于“印象派”和“野兽派”。此外,也有人指摘物派是对美国极少主义艺术(Minimalism)和意大利贫穷艺术(Arte povera)的抄袭。我还听到一种说法:“李禹焕是韩国人,而他却在做着比日本人还日本的事情,因此日本人不喜欢。”

《积层空间》,菅木志雄,丙烯颜料、木屑、棉花、灰、塑料粉末、泥土,100cm×100cm×100cm,1968年,摄影:菅木志雄

我最初接触到“物派”的资料,是在20世纪90年代末。当时我正在日本,面对这一众说纷纭、毁誉参半的艺术现象,我产生了一个念头,就是和“物派”艺术家见面,直接听他们谈自己的艺术观,这是撩开物派面纱的最好办法。经过权衡,我选择了李禹焕和菅木志雄(1944—)作为采访对象。李禹焕是物派的理论推手,“物派”就是通过他的文章被“言说”出来的;而菅木志雄则是“物派”群体中最具典型性的艺术家。之所以没有选择关根伸夫,是因为我觉得他那件被称为“物派开山之作”的雕塑有一定的偶然性,更大程度上是李禹焕阐述自己艺术观的载体;他后来的一系列景观设计作品进一步证实了我的看法。

我在2001年4月第一次见到菅木志雄。他很有思想,对艺术的思考深刻、明晰;不太擅长交际辞令,略有一点腼腆,与口若悬河的李禹焕形成鲜明的对比。我主要向菅木志雄了解“物派”形成和发展的过程,当然更多的是谈他自己的艺术活动。他说,当年在多摩美术大学上学期间,始终对写实绘画不得要领,一直画不出满意的作品,几乎到了想放弃的地步。在大三时,被称为日本抽象艺术奠基人的斋藤义重来到多摩美术大学任教,菅木志雄第一次知道即使不画画也可以进行艺术创作。后来斋藤义重让他画些非写实的抽象绘画,并逐步过渡到立体装置。菅木志雄这才对“做东西”有点感觉,渐渐地找到了自己的方向。斋藤义重告诉他可以用各种材料完成作品,还说菅木志雄做的立体作品比绘画有意思。到了大四,菅木志雄已完全放弃绘画,只做立体作品。

菅木志雄和他的伙伴们还有另一位重要的老师——高松次郎(1936—1998)教授,他被称为“物派的前夜”。他最具代表性的绘画作品是《影》系列。“二战”之后的日本一直处于战败的阴影中,随着这种心态的扩散,民众产生了怀疑现实的心理,进而演化成对日本文化的怀疑。高松次郎以日本式思维在平面上创造“虚”和“实”的视觉效果,表现这种错觉的心态,探索虚无性与实在性之间的关系。他的艺术思想对日本战后现代艺术产生了不可低估的影响。

当时,“物派”的其他主要艺术家关根伸夫、吉田克朗(1943—1999)、本田真吾(1944—2019)、成田克彦(1944—1992)、小清水渐(1944—)等也都是斋藤义重和高松次郎的学生。“物派”艺术家是幸运的,他们在学生时代就遇上了两位日本现代艺术的重量级导师。也正是有了这两位老师的引导,才催生出“物派”这一影响深远的艺术现象。从他们的作品中也可以看到,“物派”的灵感源泉主要是对空间的觉悟,而不是对物质性的表达。

《PROTRUSION 88B》,菅木志雄。胶合板、油漆,117.7cm×114.4cm×6cm。1988年。图片提供:菅木志雄、东京画廊+BTAP,摄影:冈野圭

通过和菅木志雄的交谈,我越来越意识到,中文世界对“物派”存在很大程度的误读。日文的“もの”虽然与汉字的“物”有某种程度的相似,但语意并非完全一致。换句话说,“もの”很难准确地直译成外语,只能根据具体语境作相应的意译。在英文中,“物派”一词就是直接以日语发音“Mono ha”标记,而不是翻译成“Metraianism”。在日文中,也总是写为“もの派”或“モノ派”,从未出现过“物派”的写法,这正是为了淡化“物”的印象,使之不与具体的物或物质产生联系。虽然“物派”的作品大量使用未经加工的木、石、土等天然材料,尽可能避免人为加工的痕迹,貌似在凸显物质本身的意义,但是,“物派”所关注的其实是物体与物体之间的相互关系、物体或物体表面所涉及的空间,并非物体本身。正如吉田克朗撰文指出的那样:“如果一定要有名称的话,我觉得‘状况派’或‘状态派’更合适。”

而且,“物派”艺术家虽然在作品形态上有某种相似性,但他们每个人都有自己不同的艺术见解,艺术观也有差异。“物派”并不是一个有着统一宗旨和创作计划的组织,他们也从来没有明确打出“物派”的旗号。长年代理“物派”艺术家作品的东京画廊老板田钿幸人先生曾对我说:“别的先不谈,物派的这几个人只要凑在一起,保准吵架!他们每个人的艺术见解都不一样,外面把他们说成‘派’,实际上他们各行其是,哪里有什么派?”

20世纪60年代的日本现代美术受到极少主义的强烈影响,“物派”在某种程度上也表现出极少主义的痕迹。菅木志雄就将他所受的美国艺术家罗伯特·莫里斯(RobertMorris,1931—2018)的影响称为“遥远的共鸣”。莫里斯是最具影响力的美国战后艺术家之一,是现代主义先锋派末期的一位重要思想者。他的艺术涉及雕塑、绘画和装置,并通过表演延伸到舞蹈、影像和文字中,对20世纪60年代之后的艺术具有重要意义。莫里斯的作品有着抽象主义和极少主义的因素,他擅于使用不同媒介与材料来构建作品。菅木志雄说:“当他的作品盛行全球的时候,我刚大学毕业,那时我还没有走出过日本,只能在书本中欣赏他的作品,通过照片感受那些作品所传达出的内涵。直到2016年4月,我才在纽约见到了莫里斯,他果然与我想象中的一样,是一个智者。”

《铺设空间》,菅木志雄。铁、胶合板、木板、油漆,900cm×300cm×143cm,1996年。图片提供:菅木志雄、东京画廊+BTAP,摄影:冈野圭

菅木志雄认为,物体并不是作为单独的个体而存在的,相反,它们总是在与其他物体产生相互关系的状态下存在,他将物体完全自然的存在形态解释为“放置”。他强调物体的“放置”状态,并以尽量排除人为痕迹的手法来凸显物体在此处“放置”的状态。由此产生的“对无前提的世界的接受”的观点与李禹焕主张的“寻求相遇”的观点既有某种程度的交集,又有细微的差别。在此基础上,菅木志雄还思考物体的存在和物体的制作之间的关系,并通过揭示这种关系性来创造新的切入点。

菅木志雄对我说:“物体的存在,必然伴随着某种‘状态’,也就是‘周围’的概念。换句话说,物体不是孤立存在的,而是一定状态下的产物,而这种状态的周围就存在着很丰富的关系。”因此,他在1983年前后提出了“周围论”的概念。他说,“周围”不只是认识,更要将周边具体地做出来,这是造型的根据。

我后来又几次见到菅木志雄。2006年6月,我回到东京艺术大学做访问学者,其间专程到访过菅木志雄的工作室。那是在东京南部,靠近伊豆半岛的热海附近,乘坐两个多小时的列车之后,我到达沿海的伊东车站,菅木志雄脖子上搭着一条白毛巾,满头大汗地开着一辆小面包车来接我。随着汽车的行驶,我们逐渐深入到荒无人烟的山里。当车子停下,菅木志雄告诉我到了的时候,我几乎不敢相信自己的眼睛。眼前的房子简直就是一个路边的修车铺,从敞开的大门一眼可以望见里面杂乱堆积着的金属和木材、简陋的工作台以及各种工业材料。里面一片狼藉,丝毫没有我在国内见到过的许多艺术家工作室那种“高大上”的气派。

菅木志雄饶有兴趣地向我介绍他的新作,摆弄着那些铁块和木头。他如数家珍,还友好地摆出姿势让我拍照。菅木志雄厌倦浮华的社交聚会,很少参与艺术家之间的往来交际。他调侃地笑道:“作品不为人理解,我也不愿社交,所以躲到这里来了。”他就在这修行般的空间里,每天工作八小时,没有助手,一切都是亲力亲为。这里甚至完全没有会客场所(估计平时也鲜有访客大老远跑到这里来),菅木志雄从冰箱里拿出几瓶饮料,拖过两把折叠椅,我们就坐在这个“修车铺”的门口聊了起来。

这次谈话主要围绕菅木志雄在“物派”之后的艺术观念和创作。事实上,菅木志雄是唯一坚持至今的“物派”艺术家。半个多世纪来,他一直在走着“物派”的路子,保持着同样的思路,只是不断地发展而已,从本质上说没有变。他的作品使人看到日本式的空间感和现代构筑感的统一,充满深奥的东方智慧。

《Linked Space》,菅木志雄。水泥、金属丝,203.5cm×464cm×464.5cm,2013 年。图片提供:小山登美夫画廊,摄影:渡边治

菅木志雄说:“创造是一种普遍性,造型也是其中之一。重塑这种普遍性非常重要。我的作品就是将哲学式的意图形式化的状态。有人会说‘菅木志雄是哲学而不是艺术’,实际上造物出来给人看,就是物的领域,就是艺术。”

我知道菅木志雄阅读了大量有关印度宗教和哲学的书籍。他告诉我,印度哲学中关于“空”的理论给他以很大启发:“印度只有关于物本身的佛教哲学。此外还有一种叫唯识学,即只处理意识问题的印度佛教中的一个学派,也叫唯识宗(法相宗)。与之相对的还有中观学(中观宗)。中观派的产生是因为有位叫Nagarjuna(梵文,龙猛,又称龙树)的和尚一直在探讨空的问题、空的理论。起初我也不明白,思考的是‘空’还是‘空间’呢?后来我才意识到这是了不起的哲学,深陷其中,也学到了许多‘空’的理论,这成了我最初的基础。所谓‘空’的理论,和‘虚无’一点关系都没有。正是因为有万物,而万物有多样性,所以必须要理解和把握这种多样性。我在理论层面将其作为造型意识来思考。尽管明明有很多,且全部连接在一起,但将其说成空,这是我特有的造型意识。”

菅木志雄最后说道:“物派时期视点的放置和现在完全不同。这种不同就在具体的造物之中。我按照这个做法继续做作品,但也出现了复杂性之类的问题,让‘复杂’在造型意识中活下来,与时代认识共同进步。”

海阔天空的两个多小时转眼过去。临别时,菅木志雄领我上到二层的阁楼,上面是他的临时居所。他说,偶尔工作得太晚了就睡在这里。站在楼梯口,看到的是偌大一排书架,上面满满当当地排列着各种书籍。菅木志雄不仅是艺术家,也是思想家,长期以来,他发表了大量的理论文章,深刻的论述和他的作品一样充满晦涩的思辨。

2015年9月,为了参加在浙江乌镇举办的国际当代艺术展,菅木志雄专程到乌镇考察场地,我又一次见到他,岁月不饶人,他显得苍老了许多,毕竟年逾七旬。但是基于深厚学养的气质依然使他容光焕发,锐气逼人。菅木志雄不顾旅途劳顿,一放下行李就戴着安全帽进入施工现场,一丝不苟的神情感人至深。我问起他的近况,依旧是每天八小时、每周七天在那个简陋的工作室里做作品。他就这样年复一年地默默沉浸在自我的世界里,和木料、石块、金属以及各种材料无言地对话了五十余年。

《场理》,菅木志雄。木材、亚克力、 钢材、绳索,89.8cm×60cm×18cm,2023年。图片提供:小山登美夫画廊