今年是抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利80周年,澎湃新闻·私家历史与抗战文献数据平台合作,推出“抗战回望”系列,选取抗战期间的报纸、图书、日记等史料加以介绍,希冀带领读者前往历史现场,触碰抗战时中国军民的精神与生活。

《新华日报》是中国共产党建党以来创办的第一张大型日报,是共产党在国民党统治中心主办的第一张全国性政治机关报。1937年底在南京开始筹备,1938年初在武汉创刊,1938年10月迁至重庆。

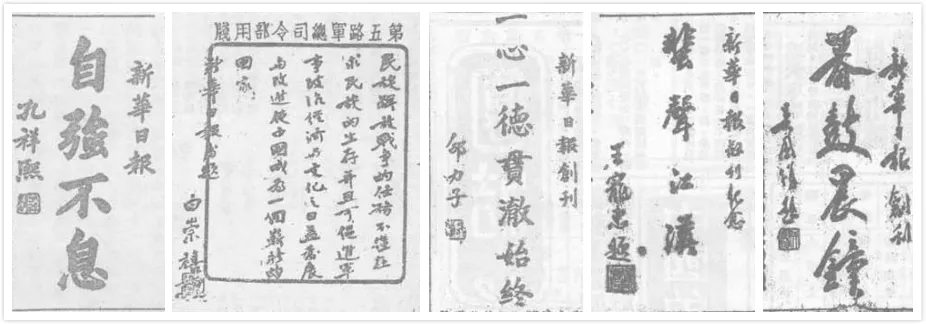

1937年7月10日,周恩来在上海约见夏衍时就指出中共准备在国民党统治区“办一张党报”,并已指定潘梓年、章汉夫负责。1937年7月在庐山与南京政府谈判期间,周恩来等同国民党几经磋商,达成中国共产党可在南京出版《新华日报》和理论刊物《群众》的协议。国民党中央宣传部长邵力子很快签署批准文件,周恩来、朱德请国民党元老、国民政府监察院院长于右任题写了《新华日报》报头,筹备工作很快开展起来。由于日军逼近南京,国民党在南京的党政各局都计划撤离,危险的时局也迫使筹备工作不得不停止下来。邵力子电告潘梓年因战局关系,令报馆撤退,迁到武汉继续筹备。

1937年11月20日,李克农和叶剑英由南京电告毛泽东与张闻天:“《新华日报》在京已无可能开办。报馆人员均先赴武汉,……到武汉后继续办理合法手续。但估计他们势必采取拖延态度。”当报馆人员到武汉住下后,首先就遇到了向湖北省政府重新申请注册的困难,主管注册的人说要请示中央。拿出邵力子批准的文件给他看也不行,说这不能算数,还得请示。原来是上面有人授意湖北省主席何成濬阻止《新华日报》出版。

1937年12月21日,陈绍禹(王明)、周恩来、秦邦宪(博古)等就国共两党关系、扩大国民参政会等问题同蒋介石会谈,其中也谈到出版《新华日报》的事情。蒋介石对中共方面提出的问题作了答复,表示“对此完全同意”。

1938年1月9日,报馆为创刊在普海春餐馆设宴招待武汉市党政军领导人及文化界新闻界人士。武汉市长吴国桢应邀赴宴,其他多为文化界知名人士,有沈钧儒、张西曼、张志让、邓初民、洪深、张申府、刘清扬、胡秋原等,还有美国记者爱泼斯坦、苏联塔斯社记者罗果夫。王明、博古、董必武也出席了宴会,共五十多人。

宴会合影

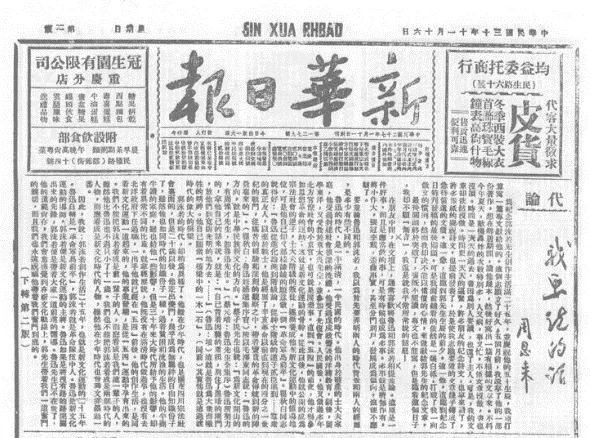

经过紧张筹备,《新华日报》于1938年1月11日在汉口正式出版。社长潘梓年,总编辑先后为华岗、吴克坚,经理徐迈进。许漆新、章汉夫、陆诒等先后参加过编辑和采访工作。日出二张或一张半,有时出一张。

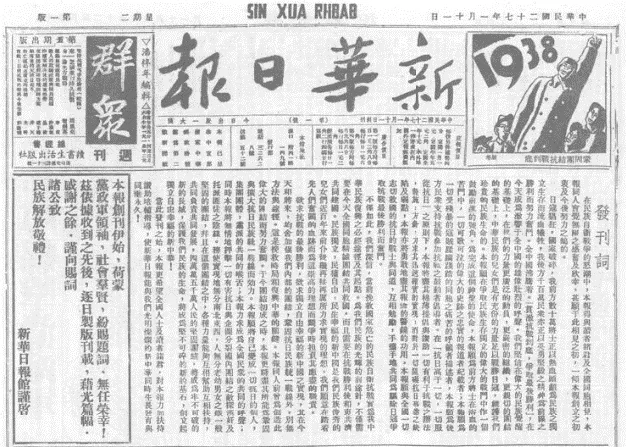

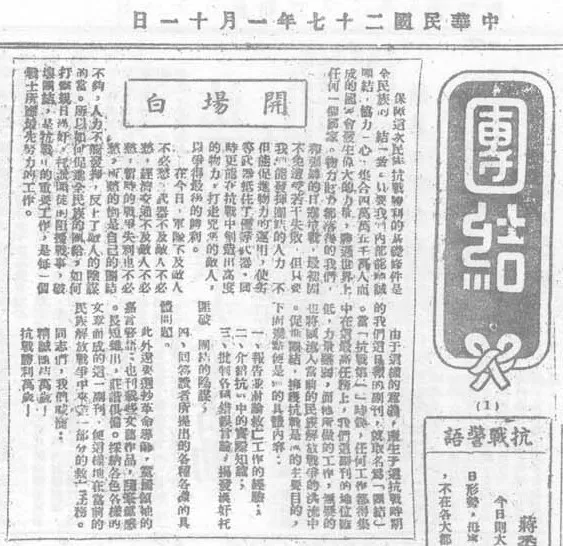

《新华日报》的发刊词初稿经过多次修改均未成功,最后由博古重新撰写定稿。《新华日报》在《发刊词》中明确宣告:

本报愿与全国一切志在救国的抗日战士与同道,互相勉励,手携手地共同为驱除日寇争取抗战最后胜利而奋斗。

不仅如此,我们深信,当前挽救国家危亡的民族自卫抗战实为我中华民族复兴之必经途径及其起点。为我们民族的光辉的前途计,不仅需要在今天全国同胞精诚团结共同救国,而且需要在抗战胜利后和衷共济共同建国。民族独立民权自由,民生幸福的新中国是我们民族优秀的儿女们近百年来前仆后继再接再厉所力求实现的理想,我们愿意在踏着先人们奋斗的血迹而为这崇高的理想而斗争时担负其应尽的职责。

欲求抗战的最后胜利,欲求独立自由幸福的新中国之实现,其在今天和将来,除应加强我们内部的团结,巩固抗日民族统一战线外,别无方法与途径。这是挽救时局和复兴中华的关键。本报同人前曾为创造此伟大的团结而努力奋斗。于今团结初成之时,本报更将尽其所能为巩固与扩大抗日民族统一战线而效力。本报愿将自己变成一切抗日的个人、集团、团体、党派的共同的喉舌;本报力求成为全国民众的共同的呼声;同时本报将无情地抨击一切有害抗日与企图分裂国内团结之敌探汉奷及托派匪徒之阴谋。务使实现地无分南北东西,人无分老幼男女之铁一般坚固的团结,并且在这个团结之中,各种力量能够互相帮助互相扶持、共同负责共同发展。四万万五千万人民的坚强团结,将成为牢不可破的新的长城,保护我们民族的生命,将成为坚不可碎的新的基石,创立起独立自由幸福的新中华!

《发刊词》,《新华日报》1938年1月11日,第1版

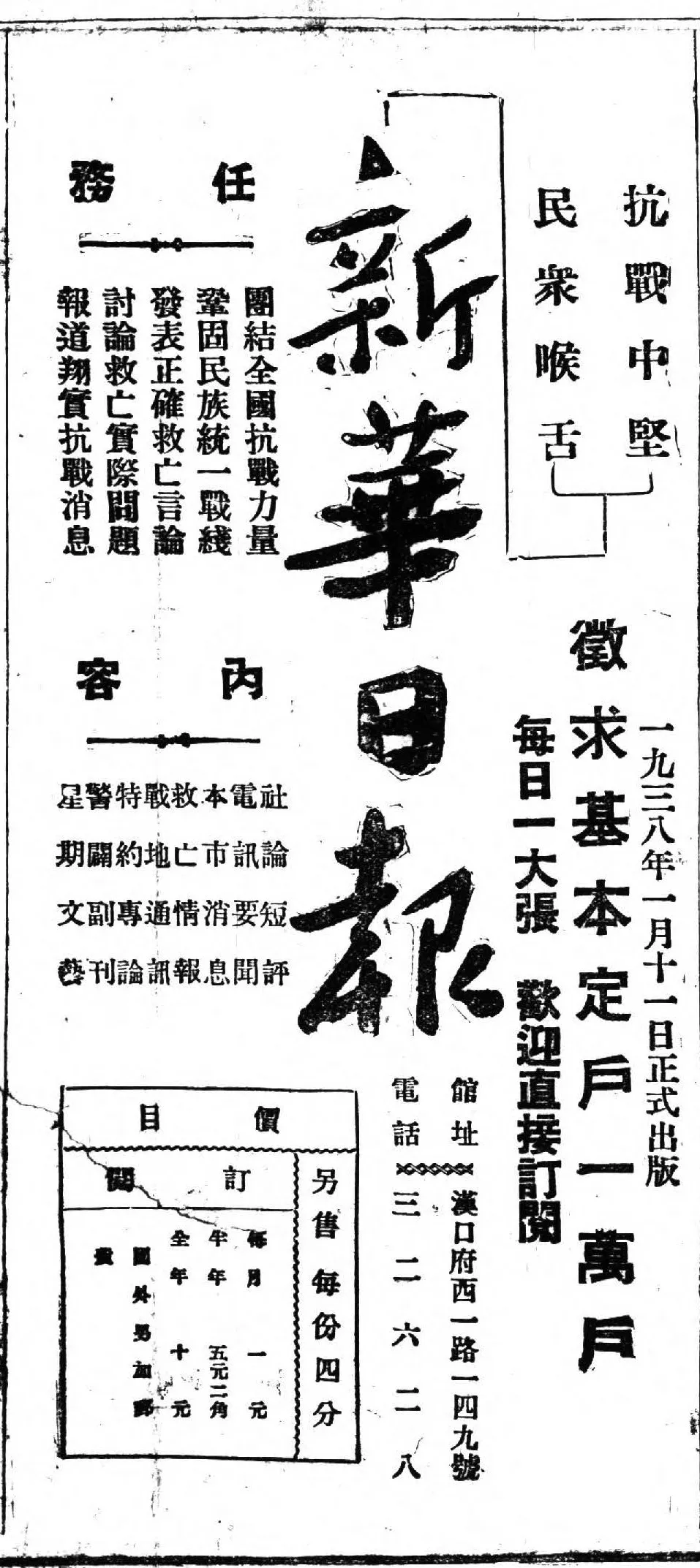

《大公报》和《武汉日报》曾以显著位置登载《新华日报》出版的大幅广告,介绍该报的任务是“团结全国抗战力量,巩固民族统一战线,发表正确救亡言论,讨论救亡实际问题,报道翔实抗战消息”。

《武汉日报》1938年1月11日第一版《新华日报》的广告

从创刊号开始,《新华日报》收到各党各派知名人士40多人的祝辞。花了两个多月的时间连续刊登,直到3月26日始登完毕。公开发表感谢信称:“本报创刊伊始,荷蒙党政军领袖,社会群贤,纷赐题词,无任荣幸!兹依收到之先后,逐日制版刊载,借光篇幅。感谢之余。谨向赐词诸公致民族解放敬礼!”

《新华日报》第一号的祝辞

《新华日报》副刊《团结》在“开场白”中特别强调它取名《团结》的意义:只有团结才能战胜一切困难,取得最后胜利。团结是每个战士首先要做好的工作。“我们这副刊所要做的工作,是将汇流入当前的民族解放战争的洪流中,促进团结,坚持抗战,争取胜利。”“精诚团结万岁!”“抗战胜利万岁!”

副刊《团结》开场白,《新华日报》第一号第四版

《新华日报》的公开出版,突破了国民党控制舆论蒙蔽民众的独裁统治,使中共摆脱了只能靠秘密的印油刊物或地下通讯方法传输信息的限制,从而有了一块重要的宣传阵地。同时《新华日报》也成为中共向各地党员传达指示的重要工具。潘梓年一面办报,一面不断总结经验,提出加强思想建设及许多重要理论。他强调“党性锻炼”,强调党报“最重要的还是政治教育”,“应该把报馆当作干部训练机关来办”。在总结《新华日报》办报经验时,他强调指出报纸能在国统区迅速出版,“主要是由于我们党的力量的强大”,《新华日报》最重要的经验就是坚持“我们党的坚强领导”,其次就是“必须与读者群众尤其是各革命团体保持着密切的联系”。他说:“报纸的编辑和插图等等,主要的标准应当是广大劳苦读者的要求。”

《新华日报》在武汉期间是由中共中央长江局领导,王明是长江局的书记兼党报委员会的主席,《新华日报》董事会董事长,《新华日报》自然难免会受到王明错误观点的影响,发表过一些错误的言论。但是在长江局的领导下,《新华日报》高举团结抗日的旗帜,坚持抗日民族统一战线,坚持持久战和民主政治的原则,大量报导了八路军、新四军和广大的国民政府军队的抗日战绩,鼓舞了广大军民的斗志和积极宣传了中共的政策,争取同盟者,反映了民众的要求和意见。

周恩来当时是长江局的副书记,后来长江局撤销,成立南方局时任书记,他不论在武汉期间,还是以后在重庆期间都非常关心《新华日报》的工作,他曾为新华日报撰写了大量社论和专文。据初步统计,在《新华日报》出版的九年中,周撰写和署名的社论、专论、重要讲演稿有58篇,为各种重要纪念活动题词11则。

周恩来:《我要说的话》,《新华日报》1941年11月16日,第2版

《新华日报》代论以其冷静的说理、清晰的措辞、温和的谈话、广博的历史知识和世界知识,以及对事实和细节的惊人了解,突破了冷冰冰的意识形态想象,达成人与人之间的理解。在代论《我要说的话》中,周恩来歌颂郭沫若“第一是丰富的革命热情,第二是深邃的研究精神,第三是勇敢的战斗生活”的文化特征,对其文学成就予以充分认可;在代论《四八烈士,永垂不朽!》中,周恩来无比沉痛地悼念并称颂烈士们是“人民的英雄,群众的领袖,青年的导师和坚强不屈的革命战士”,也是“久经考验永远忠于人民事业的党的优秀领导者和党的骨干”,是“中国人民的珍宝”,是“中国共产党的光辉”;在代论《左权同志精神不死》中,周恩来赞誉其矢志不渝、不畏危难的美好品质。

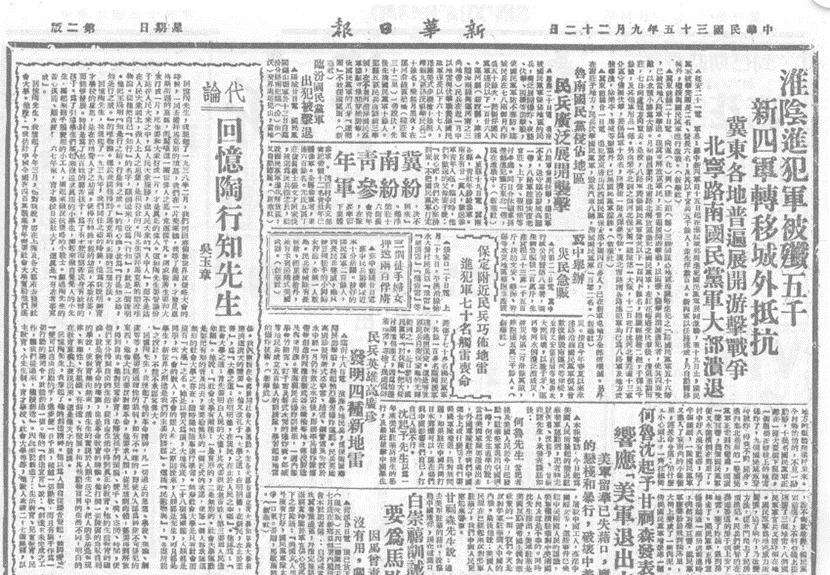

此外,相关代论大多使用第一人称“我”“我们”来拉近与读者的距离,形成作者与读者之间良好的交流氛围,从而更好发挥出模范塑造作用。如吴玉章在代论《回忆陶行知先生》中深情款款地回忆:“回忆陶先生,我想起了一九三八年二月,我们同出席伦敦世界反侵略大会的时候……回忆陶先生,我想起了他的革命精神……回忆陶先生,我想起了他为大众生活解放的教育宏愿。”信念鼓舞框架下的《新华日报》代论通过诉诸正向的信念和情感,在框架装置上对过去、当下的美好人格和道德品质予以追忆或肯定,也在对其的赞美和歌颂中使得民众产生共情。

吴玉章:《回忆陶行知先生》,《新华日报》1946年9月22日,第2版

1938年10月25日,武汉沦陷,《新华日报》一直坚持到最后一刻,24日深夜,周恩来到汉口界限路新华日报社,口授在汉的最后一篇社论:《告别武汉父老》,宣称:我们只是暂时离开武汉,我们一定要回来,武汉终究要回到中国人民的手中。在撤离武汉前,《新华日报》除总馆外,已建立有重庆、广州、桂林等分馆,成都等推销处,并从1938年5月28日起,在重庆发行了航空版。

《新华日报》在动员和团结各阶层人民结成广泛的统一战线以及抗战胜利后争取国内和平民主、反对国民党的内战政策方面作出了贡献。由于国民党的迫害,《新华日报》于1947年2月28日停刊,共九年一个月零十八天,出3331期。