10月12日-16日,上海国际艺术节将迎来马勒宇宙,能在一周之内欣赏到马勒9部交响曲,在全世界亦非易事;马勒9部交响曲演绎之难,更是世所公认。上海国际艺术节、捷杰耶夫大师与马林斯基交响乐团敢于挑战这一使命,是令人钦佩的壮举。

指挥大师捷杰耶夫与马林斯基交响乐团、合唱团在上海国际艺术节演出马勒9部交响曲的消息一经发布,引起了全国乐迷广泛关注。在大家的讨论中,如何选择场次成为第一话题,捷杰耶夫与马林斯基的艺术魅力倒在其次。

因为对于更多人,集中欣赏马勒9部交响曲仍然有些挑战:有这必要吗?在马林斯基交响乐团这套音乐会登陆上海之前,今年5月份为期一周的荷兰马勒音乐节做出了回答。

这届音乐节因为疫情推迟了5年,最终由阿姆斯特丹音乐厅管弦乐团、芝加哥交响乐团、柏林爱乐乐团、布达佩斯节日管弦乐团与NHK交响乐团共襄盛举。连续演出包括艺术歌曲、《大地之歌》在内的几乎所有马勒作品,使得观众深深理解了作曲家的音乐宇宙。

借用马勒在赫尔辛基与另一位作曲大师西贝柳斯会面时留下的名言:“交响曲必须像整个世界一样,它必须包罗万象。”

这,就是集中欣赏马勒9部交响曲的意义所在。

马勒的外孙女玛丽娜·马勒(左二)来到今年5月在荷兰举办的马勒音乐节,摄影:Milagro Elstak

马勒的外孙女、81岁的玛丽娜·马勒谈到她的姥爷时,并没有将其视为一位大师,而是一个失去兄弟姐妹、读过陀思妥耶夫斯基小说、带着伤痛走进音乐的男孩。她说有人曾经告诉她,他不需要心理治疗,因为有马勒《第三交响曲》。

马勒的宇宙充满矛盾,贯彻始终,天真与复杂,悲伤与振奋,恐惧与勇敢,怀疑与信念,现实与理想……马勒渴望借由音乐直面人生,并将他所了解的一切,无论什么,都融入了他的音乐中。

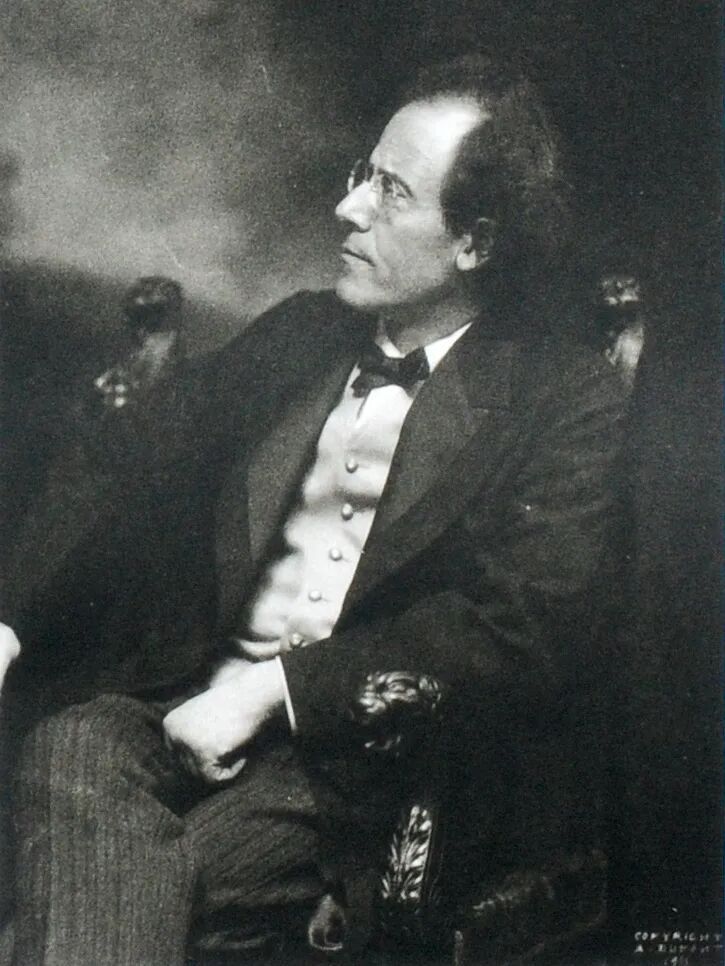

马勒在美国留下的最后一批官方肖像 ©Mahler Foundation

马勒同时代的作曲家理查·施特劳斯如是说:“马勒一直在寻求救赎,但我不知道自己该从何得救。”翻译过来就是,马勒始终渴望改变命运,虽然如此艰难,即使成了大指挥也不够,因为那是世俗的一部分(也付出了高昂的代价),更重要的是作曲,进入公平、没有痛苦的理想国(我理查可从来没想过)。

在第一次世界大战之前,在君主制与议会制现代国家交替的历史阶段,马勒个人式的乌托邦理想对于习惯等级、保守的欧洲乐坛来说,是非常边缘的。就像马勒对交响曲体裁的革新,编制巨大,不限于标准的四个乐章(可能是五个六个),频繁加入声乐、音乐标题抽象,最要命的是冗长复杂。在马勒活着的时候,很少获得演出的成功。

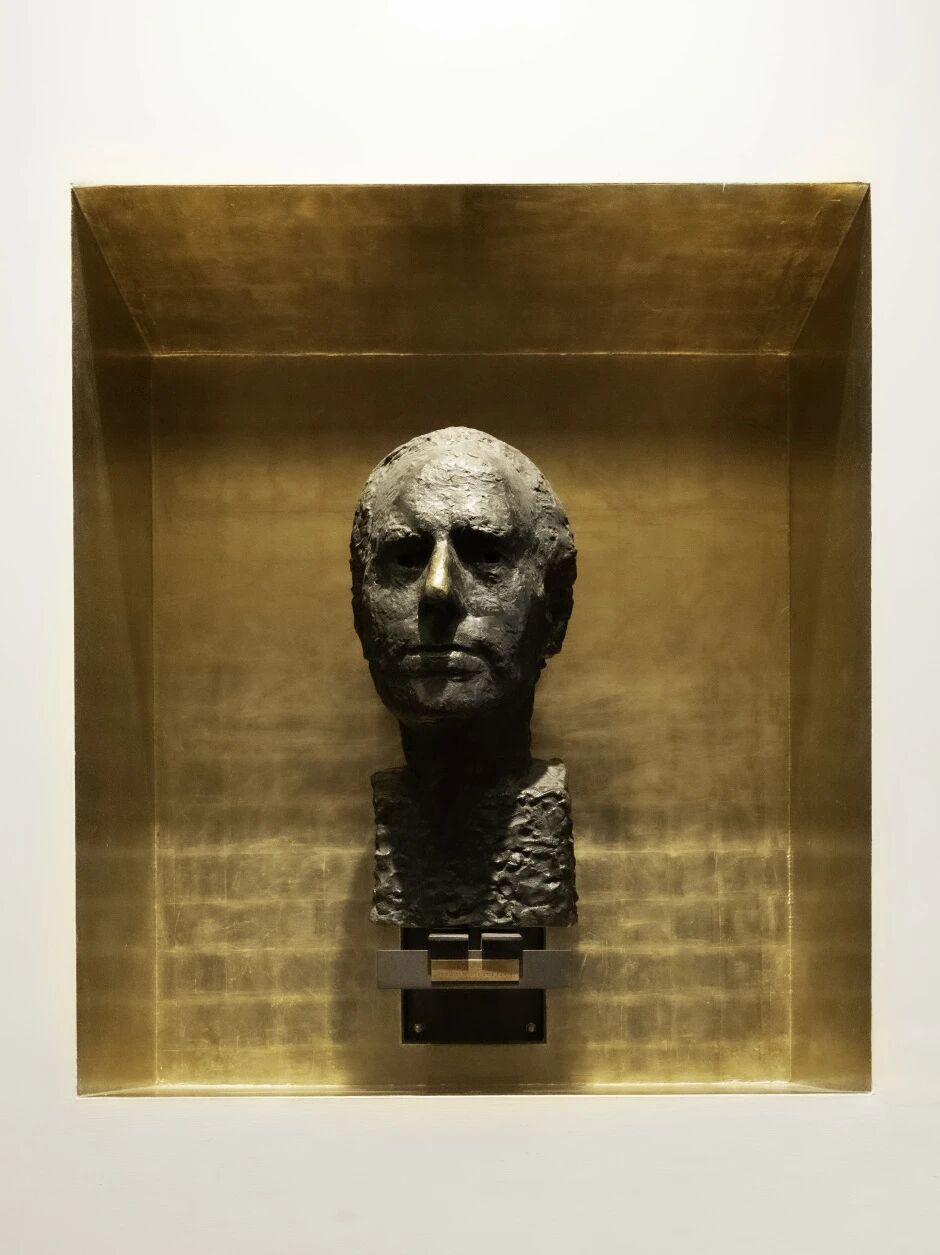

马勒青铜半身像,摄影:Monika Rittershaus

马勒的音乐今天如此流行,其盛况远远超过作曲家本人的想象。他的交响曲录音层出不穷,乐团将他的音乐不断搬上舞台,正是因为许许多多观众从马勒的音乐里找到了不甘被现实的平庸同化的共鸣。

复兴马勒的重要指挥家伯恩斯坦曾说,马勒交响曲“为这个世界带来了一场无与伦比的美的淋浴”,另一些人则批评指挥家常常将马勒的音乐演绎得“太响”。真相究竟何在?马勒究竟在告诉我们什么?马勒的音乐究竟关乎什么?

这些问题的答案在一定程度上取决于听众的个人视角。或者说,那些“弱者”,那些敏锐地感受到日常生活压迫和悲观的人——才会在马勒的音乐中找到灵魂一击。

马勒本人似乎也认同这样一种观点:他的音乐本质属于局外人、流浪者和被抛弃者。他曾以“三种无家可归”概括自己——在奥地利人面前我是波西米亚人,在德国人中我是奥地利人,在全世界面前我是犹太人。

捷杰耶夫

他曾说“我在哪都是一个闯入者,从未受到欢迎”,并刻意将这些被排斥和孤立的经历融入自己的音乐之中。他的前两部交响曲,“巨人”与“复活”,充满了挣扎和冲突,也表达了渴望反败为胜。

类似的叙事——从黑暗走向光明,从死亡走向新生,从反省走向活力——贯穿了《第五交响曲》和《第七交响曲》,强调了马勒凭借着纯粹的意志力,从毫无希望、难以驾驭的生命最终创造出积极成果。马勒的人生,以及他的音乐,都依赖于此。

马勒“异常敏感”的性格,以及他那“瘦削的脸,凌乱的头发,严肃的双眼,以及一种苦行僧式的、讽刺的凄凉的气质”给同时代人留下深刻印象。

马勒第八交响曲现场,阿姆斯特丹皇家音乐厅管弦乐团和Klaus Mäkelä,摄影:Eduardus Lee

对作曲家汉斯·普菲茨纳来说,马勒简直是他“认识的最坚强的人之一”。这种意志力几乎可以肯定是从他的父亲伯恩哈德那里继承下来的。伯恩哈德原本是一名车夫,他通过各种工作坚持不懈地获得更好的生活、地位,最终成为一名酿酒师和旅店老板,但经常家暴。马勒一家在伊格劳拥有一所舒适的房子,小古斯塔夫在当地图书馆如饥似渴地阅读藏书,并学习钢琴。

三岁时,马勒得到了一架手风琴。这些经历对他的成长产生了深远影响,邻居保姆给他讲的童话故事也对他意义非凡,并激发了他对德国民歌的终生兴趣。然而对马勒触动最大的是死亡。14岁时,由于关系最好的弟弟病故,这个世界第一次在马勒心中崩塌;29岁时,父母和一个妹妹连续去世,第二次沉重地打击了马勒;47岁时,马勒的大女儿去世,自己也被诊断出心脏病,此时距离他告别尘世仅有四年。马勒的音乐戏剧化地展现了人类被现实毒打而进行的挣扎。

但马勒也充分感受到了这个世界的美和幸福。他从小就精力充沛,喜欢在山间漫步,观察自然,并将这种感受反复融入他的音乐中——《第一交响曲》中的各种昆虫鸟类的鸣叫,《第三交响曲》浩瀚的景色,《第四交响曲》醉人的柔板像柔和的风一样,以及《第六交响曲》《第七交响曲》中令人微笑的牛铃。

捷杰耶夫和马林斯基交响乐团

他对妻子的感情更是袒露在《第五交响曲》的小柔板、《第六交响曲》的行板,甜蜜炽烈。

世界的美与人间的幸福、为命运挣扎的张力,是马勒音乐的核心,也是吸引听众的主要原因。只有《第六交响曲》末乐章中三次残酷的槌击才代表击倒了他,这首交响曲也是唯一一部以不可逾越的黑暗结束(大女儿去世)的交响曲。

正如一句格言所说,人生只是“再次失败”,或者“更好地失败”。《第二交响曲》《第五交响曲》《第七交响曲》都以阴郁恐怖开场,以辉煌胜利收场。《第八交响曲》从一开始就是灿烂的浪潮。《第九交响曲》从第三乐章的焦虑中塑造出一种超脱的全新体验,并在令人难忘的最后乐章中平静地接受了命运,就像“一片白云消失在蔚蓝的天空”。

在细腻的演绎下,马勒的音乐堪称最动人的古典音乐之一,它以令人心酸的坦诚,刻画了人生的苦痛如何与欢乐和狂喜相处。

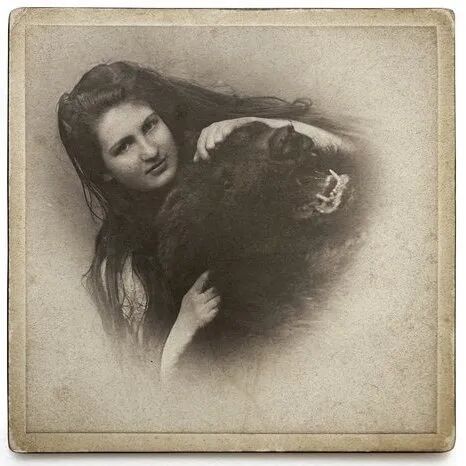

阿尔玛·马勒 Alma Mahler (1879–1964) ©themahlerfamily.com

马勒对家人有爱,也有大男子主义,他限制有才华的妻子作曲,对音乐的付出远多于家庭责任。对西贝柳斯这样的大音乐家,马勒“极其谦逊,也是一位极其有趣的人”;对乐团演奏员,却常常像驯兽师一样挥舞“大棒”。

马勒如同历史上短命的天才,并不长寿(51岁),他的超负荷工作、长期对于死亡的心理压力和心脏病决定了这一点。就像前面所说的,马勒的音乐没有逃避这些,而是把个人命运和对大千世界的印象全都融化在了一起,装进了作品,既单纯又啰唆,既优美又折磨;不论多么震撼都远离宏大叙事,永远围绕着微小人物的喜怒哀乐……诚如《第八交响曲》被称为千人交响曲(演出者实际400来人),这么大的阵势以及大量引经据典的歌词,本质上还是在希望命运被改变,受到公正的对待。

马勒对学生布鲁诺·瓦尔特写道:“如果我要找回自我,就必须接受对孤独的恐惧。我说话像谜语,因为你不知道我内心过去和现在发生了什么。这肯定不是你可能认为的对死亡的疑惧。我从小就知道自己必死无疑……我不想试图解释或描述某种或许无法用语言表达的东西,我只想说,就在那一刻,我失去了所有曾经拥有的平静与安宁。我与虚无面对面,现在,在我生命的尽头,我必须重新学习行走和站立。”

1910年慕尼黑音乐会,第八交响曲(首演),1910年9月12日 ©Mahler Foundation

这就是说简单也简单,说深刻也深刻的马勒!

10月12日-16日,上海国际艺术节将迎来马勒宇宙,能在一周之内欣赏到马勒9部交响曲,在全世界亦非易事;马勒9部交响曲演绎之难,更是世所公认。上海国际艺术节、捷杰耶夫大师与马林斯基敢于挑战这一使命,只能是令人钦佩的壮举。有时间的观众,可以重温十几年前捷杰耶夫与伦敦交响乐团录制的马勒9部交响曲实况录音,和这次的亲身体验做个对比。