新一轮上海大都市圈的规划建设再度引发关注。

10月9日,推动长三角都市圈同城化发展研讨会在上海举行。会议披露,《建立健全都市圈同城化发展体制机制提升长三角城市群一体化发展水平行动方案》(以下简称《行动方案》)已于近期正式印发。在这次会议上,上海大都市圈的讨论成为焦点之一。

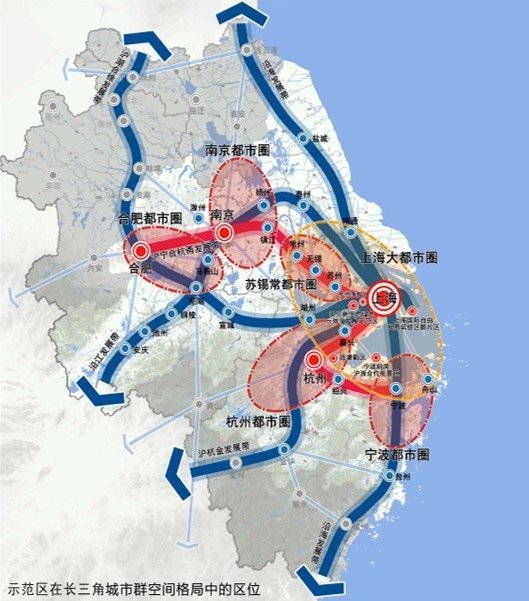

上海大都市圈,是中国首个跨省域都市圈国土空间规划。2024年官方释出的消息显示,上海大都市圈正在进一步扩容,走向“1+13”的升级版。所谓“1+13”,即以上海为圆心、90分钟交通距离为半径,覆盖苏州、无锡、常州、南通、盐城、泰州、杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、舟山和宣城。

上海大都市圈范围内14座城市。澎湃新闻资料图

这是一个超大尺度都市圈,面积达11.4万平方公里,聚集着1.1亿人口,空间规模、人口规模、经济规模都十分庞大。它在国家陆域中约占1.2%,同时承载了全国约7.7%的人口和约14.5%的经济产出,是中国乃至世界上最重要的经济发展地区之一。

目前,这一规划虽然尚未正式落地,但已备受瞩目。10月9日,参与调研和编制上海大都市圈国土空间总体规划的同济大学教授、上海同济城市规划设计研究院院长张尚武对澎湃新闻记者透露,“(新一轮上海大都市圈国土空间总体规划)正在编制,最后要等国家层面批复”。

从空间布局到功能定位,从产业协同到目标任务,上海大都市圈的规划建设脉络已日渐明晰。这次由长三角区域合作办公室会同沪苏浙皖三省一市发展改革委共同编制的《行动方案》进一步明确,面向2035年,长三角加快现代化都市圈建设将是“十五五”发展的重中之重。

“超级都市圈”

从官方文件看,上海大都市圈发展格局演进至“1+13”的超级都市圈,经历了多个时期。

“上海大都市圈”这一概念,最早出现在2016年公布的《上海市城市总体规划(2016-2040)(草案)》中,文件显示,“未来将构建上海与苏州、无锡、南通、宁波、嘉兴、舟山等地区协同发展的上海大都市圈,形成90分钟交通出行圈,突出同城效应。”

2017年12月国务院批复了《上海市城市总体规划(2017-2035年)》,虽然没有给出上海大都市圈的具体范围,但批复中明确要求,“充分发挥上海中心城市作用,加强与周边城市的分工协作,构建上海大都市圈”。

位于上海大都市圈的浙江舟山港。“浙江海港”图

2019年5月,党中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,进一步强调“推动上海与近沪区域及苏锡常都市圈联动发展,构建上海大都市圈”的要求。同年自然资源部办公厅印发文件,明确支持沪苏浙三地共同开展上海大都市圈规划编制工作。

到了2022年,上海市政府、江苏省政府、浙江省政府联合印发《上海大都市圈空间协同规划》。这也成为全国首个由省级地方政府、有关省辖市政府联合编制的跨区域、协商性的国土空间规划。

“2022版”规划中,上海大都市圈的范围确定为上海市以及周边苏州市、无锡市、常州市、南通市、嘉兴市、湖州市、宁波市、舟山市在内的“1+8”城市市域行政范围,总面积约5.6万平方公里,2020年常住人口约7742万人,分别约占长三角的15%和34%。相比“2016版”规划草案,此次规划新增了常州和湖州2个成员。

但很快,2024年上海大都市圈传出再度扩容的消息,从“1+8”升级至“1+13”。

长三角地区六大都市圈。上观新闻图

解放日报2024年6月报道,长三角14座城市“正在谋划一件大事”,14座城市共同构成的上海大都市圈正在形成,勾画出“一张史无前例的、涵盖11.4万平方公里和1.1亿人口的超大尺度跨省域空间发展蓝图”。

在“1+13”的上海大都市圈中,新纳入了杭州、绍兴、泰州、盐城、宣城5座城市。整体来看,13城涉及江苏、浙江各6座城市、安徽1座城市,这无疑是一项重磅规划。

“最终是不是‘1+13’,要等国家层面批复才能确定。”张尚武对澎湃新闻记者说,新一轮上海大都市圈国土空间总体规划正在编制。基本可以确定,它在空间形态上将涉及多个圈层,形成“中心城市-重要节点-战略支点”等空间布局。

“三个圈层”

国家发展改革委曾指出,都市圈是城市群内部以超大特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心、以1小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态。

实际建设中,都市圈的意涵往往更多元。中国城市规划设计研究院副院长郑德高举例,都市圈内的人员和要素流动,不仅有城市通勤需求,还有跨城商务需求,后者的出行频次虽然没有通勤高,但所需要的时间常常超过1小时。

2025年5月,沪苏浙交界原点,长三角示范区的水乡客厅·方厅水院竣工。澎湃新闻资料图

郑德高认为,上海大都市圈高铁网络建设已较完备,在这个范围内,绝大部分城市间高铁在途时间可控制在1.5小时内,少数在2小时内。他提出,要进一步推进上海大都市圈多中心枢纽体系建设,未来要实现“到站即到目的地”,尽量减少途中的换乘。

张尚武表示,1小时通勤圈是一个既定范围,而都市圈规划背后还有战略意图,也涉及跨区域之间的协作。上海大都市圈的空间规划,将形成三个圈层,即大都市区、联动协同区和区域协作区。

大都市区处于紧邻上海的核心区域,通过市域铁路、城市快轨30分钟可达上海主城区。在这个圈层里,都市圈的建设既要推动基础设施互联互通、推动公共服务共建共享,还要推动生态网络联保共治和空间开发协同共管。

2024年9月19日,沪苏湖高铁联调联试试验列车驶过练塘站。李昶 摄

联动协同区,通过城际铁路60分钟可达上海主城区,涉及环太湖、长江口、环杭州湾及海岸带等地区。在这个范围,上海大都市圈要突出区域产业链、供应链、人才链的集成集聚效应,谋划区域同城一体化的空间格局。

区域协作区则是高铁90分钟可达上海主城区的范围,这个区域要建设上海大都市圈与长三角其他都市圈的空间协同,共同落实长三角一体化发展战略。

如果从地图看,上海大都市圈的规划将围绕上海主城区和周边区域形成“一城四翼”的空间格局,北翼为长江口和北部地区,西翼为环太湖地区,南翼为杭州湾地区,东翼为海岸和海洋空间。

“探索实践”

纵观国际先行都市圈的发展经验,打破行政壁垒,能够使要素在更大空间范围内畅通流动,降低区域性交易成本,提升市场运行效率,促进创新链产业链供应链深度融合,进而增进民生福祉,并带来区域竞争力的整体提升。

从经济数据看,上海大都市圈无疑是全国综合实力最强区域之一,产业链、创新链和供应链相对完整,成员城市个个出类拔萃。但置于全球坐标系中,与美国纽约都市圈、日本东京都市圈、英国大伦敦地区等顶级城市群同台竞争,上海大都市圈还存在差距。

2024年12月20日,上海,市域机场线列车正在驶入虹桥2号航站楼站。澎湃新闻记者 朱伟辉 图

根据上海市发展改革委相关调研,纽约都市圈人均GDP达11.5万美元,东京都市圈人均GDP为6.11万美元,上海大都市圈的人均GDP约3万美元,只有纽约都市圈约26%。

“虽然长三角在都市圈建设上已经开展了不少探索实践,也有了一定基础,但和国际对标、与战略目标相比,还有很多工作要做。”上海市政府副秘书长、市发展改革委主任、长三角区域合作办公室主任顾军表示,长三角都市圈同城化发展将是一项久久为功的系统工程。

长三角区域合作办公室常务副主任、上海市发展和改革委员会副主任、市发展改革研究院院长张忠伟说,面向2035,长三角加快现代化都市圈建设将是“十五五”发展的重中之重,要探索破解影响都市圈更多释放红利的制约因素,更好支撑长三角世界级城市群建设。

包括上海大都市圈在内,现阶段长三角都市圈有不少亟待解决的问题。比如,在机制框架上,还需更好发挥一体化发展机制作用,加强各城市间、各都市圈间合作联动,不断释放同城效应,真正实现运转高效、协同治理。

再如,在规模体量上,还需进一步提升中心城市能级和辐射带动作用,形成高质量发展动力源;在空间形态上,也需要形成“中心城市-重要节点-战略支点”的空间布局,加强关键节点、重要轴带、功能网络建设,充分释放都市圈空间组织效能。

“廊”“带”建设

在张尚武看来,上海大都市圈发展格局演进至今,落实国家战略、增强跨区域空间治理能力,已成为新发展阶段的重要任务,上海大都市圈必须放在长三角一体化发展国家战略和上海推进“五个中心”建设的框架中进行规划。

新一轮上海大都市圈的规划,不仅重视缩短城市间的时间与空间距离,更将推动功能上的同城化,实现交通互联、产业协同、公共服务共享,并在更大区域尺度上统筹产业布局与科技创新体系,形成优势互补、联动发展的格局。

2024年10月,位于上海青浦的华为练秋湖研发中心投入运营。上海青浦区 图

对上海大都市圈而言,一个重要任务,是要在这一轮中国经济发展动能转化中,推动科技创新和产业创新在区域内实现深度融合。在长三角,通过沿沪宁产业创新带、G60科创走廊、宁杭生态经济带、杭合创新带等长三角“廊”“带”建设,加强都市圈间合作互动,不断释放都市圈同城效应和联动效应。

郑德高认为,创新链一般在5公里范围内集聚,产业链在50公里范围内集聚,供应链则在120公里范围内集聚,由此对应城市创新片区(区域功能性节点)、都市圈以及城市群等不同的空间层次。

他进一步建议,“都市圈规划关键要研究多中心体系,寻找交通枢纽和城市功能结合的区域功能性节点。” 在郑德高看来,当前一些问题和挑战仍旧突出,比如有产业有城镇,缺枢纽;有枢纽有产业,缺生活;有生活有枢纽,缺产业。

不仅包括上海大都市圈,都市圈规划的底层逻辑是坚持人口、产业、城镇、交通一体化规划,解决区域资源配置,让各城市融入都市圈一体化格局。同时,都市圈要推动构建更有效率、更加公平的城市格局,形成区域功能与交通枢纽叠加、人群向往的关键性动力地区。

从目前的规划考量看,新一轮上海大都市圈建设将在不同尺度上发挥功能,并与长三角都市圈和城市群发展相互协调,最终构建为更具国际竞争力,生态环境更加美丽的现代化、国际化大都市圈。