2025年10月,拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊(Krasznahorkai László, László Krasznahorkai——前者是匈牙利惯例,后者是国际惯例)被授予了本年度诺贝尔文学奖。此处中文译名沿用拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊个人网站中的中文译法,名字在先,姓氏在后,也更符合国际惯例。瑞典文学院在新闻发布会上宣称,“因其引人入胜且富有远见的创作,在末世恐怖中重申了艺术的力量。”

在诺贝尔委员会主席安德斯·奥尔松所做的完整介绍中,精确地解读了以下几部作品:长篇小说《撒旦探戈》(Sátántangó)、《反抗的忧郁》(Az ellenállás melankóliája)、《征伐与角抗》(Háború és Háború)、《西王母下凡》(Seiobo járt odalent)、《温克海姆男爵缓缓归》(Báró Wenckheim hazatér)、《赫尔希特 07769》(Herscht 07769),以及类型混杂的《北山南湖西路东河》(Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó)。除此之外,拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊的重要长篇小说还有,《乌尔加的囚徒》(Az urgai fogoly)、《穹苍下的亡与悲》(Rombolás és bánat az Ég alatt)、《面包卷不在了》(Zsömle odavan)。

1980年代初写作第一部长篇小说《撒旦探戈》以来,拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊穿越了原本难以逾越的历史与疆域,抵达了脆弱、孤立、优绩、深邃的世界文学及其现场,在这份本属于他的荣誉到来之前,他已然成为世界文学制度最不可或缺的当代人之一。

拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊

为中国所熟知的是拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊与贝拉·塔尔的关联。很多时候是贝拉·塔尔的电影推广了拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊的小说,而非相反;它的负面作用是使拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊固定在早期两部长篇小说之中。《撒旦探戈》《鲸鱼马戏团》《都灵之马》,三部影史经典标志着两位如今的大师与名流,当年的先锋派与异见者密切与融洽的合作。同时,两人的合作也是那个时期与那一两代匈牙利先锋派人士集体又一的缩影,一个重要例子是:在贝拉·塔尔的制作团队中担任重要助手的米哈伊·维格(Mihály Víg),也是拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊的知心好友。

事实上,贝拉·塔尔成为大师的道路,可能比拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊缓慢得多;只不过由于电影媒介较文学媒介在一些维度上的曝光优势导致了,电影大师赶上了文学大师的微妙局面。但总体来说,在走向世界的步伐中,贝拉·塔尔和拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊存在着相似的轨迹。《撒旦探戈》《鲸鱼马戏团》最初并未在4A电影节首映,但在持续的学术交流、DVD传播中,电影赢得了影评人的好评和业界的口碑。直到《都灵之马》获得第61届柏林国际电影节评审团大奖——这也是贝拉·塔尔所获得的唯一一个4A电影节奖项——这个时间点,贝拉·塔尔才真正地站上那个小而璀璨的世界文化舞台。

相比之下,拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊的文学大师之路要绵长得多。在英语世界,拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊的读者群显著增多,主要开始于2012年《撒旦探戈》、2013年《西王母下凡》英译本出版后——它们先后获得了次年2013年、2014年最佳译本奖。这两部长篇小说以及他几乎所有作品的英译本都是由新方向出版社负责出版发行的。同期发生的还有几个驻地的例子:2014年,他在哥伦比亚大学哈里曼研究中心担任了一个学期的驻地作家;同年,他获得了美国文学奖;2015、2016年,他在纽约公共图书馆的卡尔曼中心担任研究员。

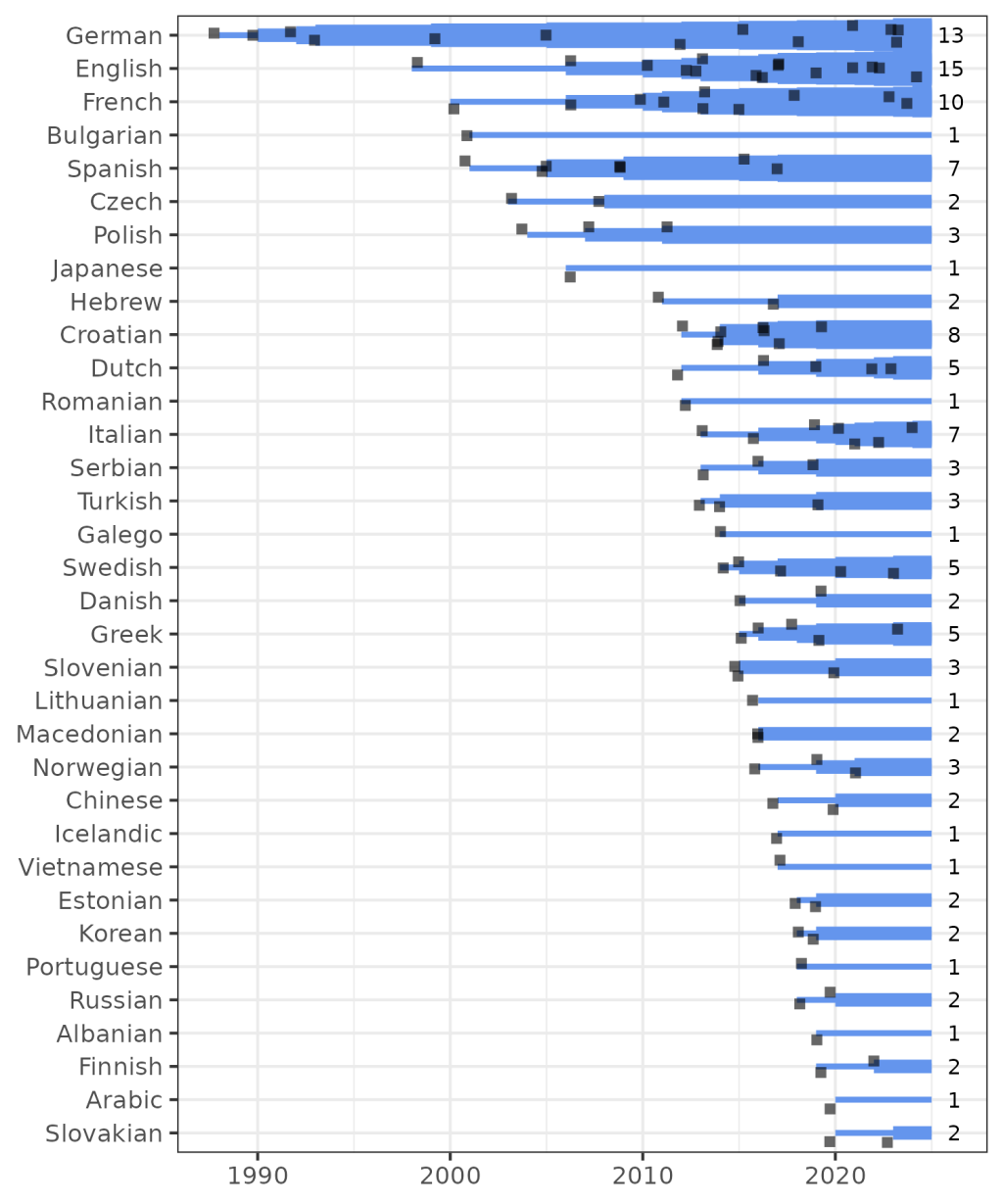

关于拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊作品翻译的统计

“奖项制度是正在消亡的专家机构系统在名流的制造中拥有发言权的一个日益削弱的最后媒介。”安德拉什·基塞里和彼得·基拉伊指出,“这也意味着,即使在奖项表面上是为了表彰某部特定作品而非作家的情况下,图书贸易的公关机制也会将其转化为围绕作家所有作品的光环,而不仅仅是获奖的那部。根据马太效应,一个奖项在决定作家下一本书的命运方面,可能比作品的质量更为重要。”

佐证就是,自2015年至今,拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊持续地获得了多个国际文学奖,包括曼布克奖/国际布克奖、美国国家图书奖翻译类、奥地利欧洲文学国家奖、福门托文学奖。这是一个相当吊诡的结果,因为拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊在匈牙利从事创作之初,相当地拒绝文学竞赛。

在此之前,拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊的根据地是欧洲(也包括部分的美国),尤其是德国。他的作品的德译本总是紧随匈牙利语原本其后,最初也只是相差数年:《仁慈的关系》1988年的德译本(由汉斯·斯基雷基翻译,作为德国学术交流中心驻地创作的成果)、《反抗的忧郁》1992年的德译本、《征伐与角抗》1999年的德译本(匈牙利是当年法兰克福书展的主宾国)……在一次访谈中,拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊将之归功于德国对匈牙利的好奇与包容,他原版的大实话是,“曾有一段时间,德国人对匈牙利人表现出浓厚的兴趣;一方面是因为他们厌倦了波兰人和捷克人,另一方面是众所周知德国人对匈牙利人存在着一种同情。”

根据安德拉什·基塞里和彼得·基拉伊的统计,法译本是相对自由的,因为法国的出版商和翻译家没有那么局限在文学出版市场的规则;但其他译本,除早期德译本之外,都是像英译本那样,是受着文学出版市场的规划、界定、评优、封圣等一系列规则所裁定的——当然它归根结底是复杂的,不可操控的。更为妥善的说法是,翻译家、编辑、出版商在一次次选择中,拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊在一次次斟酌中,促成了最后的结果。但这个结果之后呢?尚不得而知。

在现实的文化界幻想与天真的文学梦重合前,大师拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊还是1970年代匈牙利荒原的一个仆从,几乎身无分文,生活在他周围的也是这样的仆从。他只能去又臭又脏的“小和平”酒馆,喝最便宜的兑水啤酒,总有人见他入场上来问话,“耶稣基督,你他妈想在这里干什么?”而后,他结清订单,交谈、饮酒、狂欢。像《撒旦探戈》《鲸鱼马戏团》中,人们在无法沉醉和死亡的情况下,不得不苏醒地指令着身上的动物性,为自己与他人编织故事、骗局、象征,以及抵抗或无法抵抗虚无的波点,所有这些被像苏珊·桑塔格称为末日启示录。

一有机会,拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊就乐呵呵地把自己灌醉。这个生活习惯,至少保持了很多年,显然他的健康状况并不佳。实际上,匈牙利文学史上有个酒鬼现象:1981年传奇的彼得·海伊诺茨死于肝硬化。这个酒鬼之死的事件,长期以来都是拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊心中保存的最重要的匈牙利文学事件。可是,他没有这么戏剧化自己的人生,因为在他三十多岁足以去死的时候,已经没有像这样的奇迹发生的可能了。

一段时间的矿工、一段时间的村庄文化馆馆长(管理图书、组织派对)、一段时间的无人区牛棚夜间看守……为了逃掉强制兵役,二十岁上下的拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊就这样踏遍了出生地久洛小镇周边的地区。他的身上揣着或者装着,卓越的匈牙利翻译家们优化和美化的塞缪尔·贝克特、弗朗茨·卡夫卡、威廉·福克纳、马塞尔·普鲁斯特等西方二十世纪经典。这些视野内外的地方,以及脑海深处的语言,构成了未来那些伟大作品的工具箱和培养皿。

痛苦,拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊在同瑞典文学院的视频访谈的温馨氛围中特别提及了这个有些不搭调的词汇。“如果我想到现在世界的状况,我感到非常悲伤。这是我最深层的灵感。这也可以成为下一代或几代文学的灵感。灵感是为了给下一代一些东西,以某种方式度过这段时期,因为这些是非常、非常黑暗的时代,我们需要比以前多得多的力量来度过这段时期。”实际上,拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊也是在用这个词概括他的文学,更具体地说便是:在痛苦中,又在痛苦中扎根。再类比就是,在仆从们中。仆从的世界,是拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊原初的文学世界,他后来变成异乡人、流亡者、旅客,也仍然回响着、徘徊在这个仆从的世界。然而这并非一个主题、人物的世界,而是一个秘密的世界。从女孩艾斯蒂到小狗面包卷组成的世界。

拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊事实上是一位深刻的恋乡者,他的精神从未离开过匈牙利这片土地。1990年代,他向朋友借款,在价格低廉的皮利斯圣拉斯洛村买了一块地,这个村子没有水、没有下水道、没有煤气 ,“除了六百个顽固的布鲁盖尔式人物,什么都没有”。2009年,在这个位于玫瑰山街11号(该街名也是他倡议更改的)的住宅,他设立了一家管理其文学事务的公司。

是米克洛什·梅泽伊说服了拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊。米克洛什·梅泽伊说,如果拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊留在匈牙利,就会了结自己,而米克洛什·梅泽伊不愿承担这个责任。拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊抓住了唯一的机会,1987、1988年德国学术交流中心的驻地作家。在西柏林,他受到了很多人的欢迎,包括吉姆·贾木许、汤姆·威茨,所以他陶醉在其中。

柏林墙拆除时,拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊甚至冲到拆除的人群中,向他们痛诉,“别拆了,别拆了。”在他心中,这堵墙在某种程度上是保护着他的,而不是困着他的。“难道你们不明白,这堵墙在保护我们吗?”拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊尝试返回匈牙利,但“小和平”酒馆没有了兑水啤酒,只有喜力和威士忌,渴望一无所有的他甚至连过去的一无所有都找不回来了。

在埃尔凯尔·费伦茨文理中学和约瑟夫·阿蒂拉大学/塞格德大学法学院、厄特沃什·洛兰德大学法学院之间,拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊曾加入了一支火烈鸟三重奏乐队,他十几岁做键盘手,而鼓手、贝斯手都是两位五十岁上下。偶尔,他也会在一支摇滚乐队演奏。他们的观众大多是工人。

回想时,他意识到当时在苏联体制下一代人的音乐品味如此完美,但他很难解释为什么。他们从慕尼黑的自由欧洲电台和卢森堡电台收听这些爵士乐和摇滚乐,并形成了他们的文化库: 奶油乐队、吉米·亨德里克斯、奇想乐队、滚石乐队。当时他最喜欢的音乐家是西奥尼斯·蒙克,他理想中的疯子。

1990年代以来,拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊持续地进行着即兴音乐创作,但没记录下来;讲述这桩事时他用标志性的拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊式句法,“时间以某种方式超越了它们,它们被抹去”。有时打电话时他弹给女儿听,电话那头的女儿为之感动落泪,她告诉他可不可以不再在电话中弹给她听,因为它们太美。他过去一直不明白为什么约翰·麦克劳林认为爵士乐才是音乐复杂性的最高点。一直到大约这个时间,他才明白,这是因为所有其他音乐都非常缺乏自由、轻率、不负责任。

“文学形式的音乐性并非直接来自音乐,而是来自早于两者的东西,那时词语和音乐在某种程度上仍然在同一个地方。它们在同一个瞬间占据了同一个点。也就是说,在魔法开始的那个地点和时间……”谈及文学与音乐时,拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊给出了他的读者们所企盼的答案。读者——尤其是初读的读者——在阅读他标志性的句法、文法时,会时不时地发问,为什么结构与框架这么奇特,为什么句子这么长,为什么独白这么久?读者所需的答案其实就在这个回答之中。

拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊声称自己从未发明任何东西,只是在记录这些句子,不作干预地记录,而人物带着他们的语言环境到来了。有一次访谈中,他的说法更为决绝,愿意是创作与环境和行为无关,所有的文字都在脑袋里,它们需要的时候就会涌现出来。“我的情况是这样:我的大脑不断地运转,成千上万的句子持续地从中掠过,就像屏幕上的条纹。然后,其中一些会引起我的注意,它可能无关紧要,但也可能与一个重要事件有关。正是事件本身吸引了我的注意力,而这在成千上万流淌的句子中总是意味着一个句子。我试图抓住它,像一根蜘蛛丝,或一根银色的仙女发丝。”我深以为然。这是一种深度的即兴的写作方式。

《世界如斯夫》同名短篇小说,足以领略拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊文体与意味的精髓一二。“现在我们确实发现自己身处一个全新的时代,换句话说,我们站在这里,每一个人都像过去一样,眨着眼睛、四处张望,以同样的老方式,我们的攻击性暴露了旧的不确定性[……]我的这门语言,曾经是多么辉煌、多么耀眼、灵活、贴切且深刻动人,但现在它完全失去了它的意义、力量、广度和精确,一切都消失了[……]在这个新世界中,我开始写下我的感受,我无法理解[……]我坐在窗边,突然一种可怕的恐惧开始慢慢笼罩我,我不知道它从何而来[……]突然我的耳朵捕捉到一种刺耳的噪音,仿佛远处笨重的锁链在叮当作响,我的耳朵捕捉到一种轻微的刮擦声,仿佛牢牢打结的绳索在慢慢松开——我只能听到这种刺耳的叮当声和这种可怕的刮擦声,我再次想到我那古老的语言,想到我陷入的完全沉默,我坐在那里凝视窗外,当房间里充满完全的黑暗时,只有一件事是完全确定的:它已经挣脱,它正在靠近,它已经在这里。”

本文参考文献涉及原作以及多份访谈,限于篇幅,从略。