掐丝珐琅太平有象 在午门西雁翅楼展厅,可以看到一对清代掐丝珐琅太平有象。在一众明星展品中称不上惊艳,但“天”字编号,标志着它是故宫博物院首批拥有“身份证”的文物。逊帝溥仪出宫后,清室善后委员会将各宫殿文物按《千字文》“天地玄黄,宇宙洪荒”开始编号。清点首先从乾清宫开始,宫内文物为“天”字号。当时共登记117万余件物品,编纂了6编28册的《故宫物品点查报告》,是故宫最早的账目。 清点文物、摸清家底,在故宫博物院百年历史中进行了多次。最近一次是2004年开始,历经7年,故宫有了建院以来在藏品数量上第一个全面而准确的数字——藏品1807558件(套),其中珍贵文物1684490件(套)、一般文物115491件(套)、标本7577件。

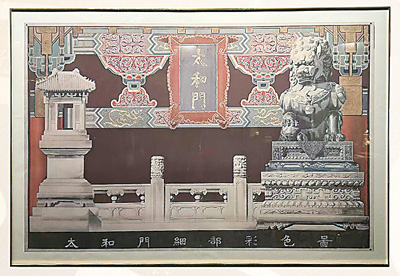

太和门细部彩色图 此为20世纪40年代测绘的太和门图纸。 20世纪30年代初,中国营造学社社长朱启钤忧心古都文物建筑,为留存一套完整资料,营造学社决定对故宫建筑实施抢救性质的全面测绘。1934年,由梁思成、邵力工带领的测绘队伍,开启了故宫古建筑的第一次科学测绘,直到七七事变爆发,测绘被迫中止。 1941年,留在北平的朱启钤找到基泰工程司华北地区的负责人张镈,表达了自己对故宫古建筑战时境况的忧虑,并推荐他承揽中轴线古建筑测绘工作。这次测绘1945年3月告竣,完整保留了上世纪40年代北京中轴线上的主要建筑信息。

明宣德青花蓝查体梵文出戟盖罐 明宣德青花蓝查体梵文出戟盖罐和在它旁边展出的乾隆铭铜嘉量之间,有一段特别的“故事”。故宫博物院藏《是一是二图》描绘了身着汉装的乾隆皇帝,坐榻周围放着他收集的各种文物。其中,新莽铜嘉量和明宣德青花蓝查体梵文出戟盖罐分别位于屏风左右,十分显眼。两件文物于1933年共同踏上南迁之路,1945年抗战胜利后,它们重聚南京。此后,这件出戟盖罐重回北京故宫,新莽铜嘉量则入藏台北故宫博物院。但乾隆皇帝参照它设计、制造的“乾隆嘉量”,至今仍陈设在故宫的重要宫殿前。 故宫文物南迁,是故宫博物院的一段峥嵘岁月,也是中华民族的一段抗争历史。从宏伟壮丽的殿宇楼阁到华洋共处的租界洋房,从钢筋铁骨的现代库房到军民同守的山间洞穴和乡野祠堂,文物南迁历时二十余载,行程数万里,社会各界仁人志士为守护中华文化根脉,留下了许多感人的真实故事和珍贵的历史记忆。

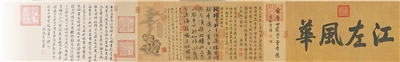

《伯远帖》 《伯远帖》,现今存世为数不多的晋代书法真迹之一,一直被后世的书法家、鉴赏家、收藏家视为瑰宝,流传有序。乾隆皇帝得到《伯远帖》后,便将其与内府所藏《快雪时晴帖》和《中秋帖》合称为“千古墨妙,珠璧相联”的稀世珍宝,并将这三件珍宝收藏在养心殿西暖阁书房“三希堂”。 《伯远帖》与《中秋帖》在溥仪离开紫禁城时被带出宫外,辗转被抵押在香港某外国银行。1951年底,眼看典当期满,抵押人无力偿还贷款。周恩来总理得知此事后极为关注,立即批示一定要收购回国。1951年12月,《伯远帖》与《中秋帖》被送还故宫。它们的归来,拉开了中国政府抢救流散国宝的序幕。随后,一大批国之瑰宝陆续“回家”。

“大圣遗音”琴 “大圣遗音”琴的重生,是一段几乎与共和国同龄的文物修复佳话。清室善后委员会清点藏品时,在养心殿南库的墙角发现了这把琴。古琴弦轸皆失,因房屋漏雨,琴面大部分积上了厚厚的水垢,呈惨淡的灰白色,就像漆面已脱落殆尽。于是,这张稀世珍琴被登记为“破琴一张”,继续沉睡在库房。直到1947年,它终于得遇“伯乐”——王世襄发现了这把琴,并鉴定为唐琴,1949年,琴坛国手管平湖对琴进行了修复。 “大圣遗音”琴非常珍贵。琴腹“至德丙申”4字,表明它是中唐之始制作的第一批宫琴,是区别唐琴时代特点的标准器,具有重要的文物和学术价值。

太和殿琉璃脊兽 中国古建的檐角屋脊上,常常排列着一些数目不等的脊兽。脊兽最初是由对屋脊的连接部起固定和支撑作用的瓦钉发展而来,后来衍生出了装饰功能。不同等级的建筑,脊兽的数量和形式有严格限制。故宫太和殿为等级最高的中国古建筑,是唯一拥有10只脊兽的宫殿,其顺序为:龙、凤、狮子、天马、海马、狻猊、押鱼、獬豸、斗牛、行什。 此次展出的琉璃脊兽,是清康熙三十四年(1695年)重建太和殿时的原件,也是仅存的一套太和殿脊兽原件。

青玉描金云龙纹特磬 这是整个展览的最后一件文物。清代平定准噶尔后,玉路畅通、玉贡不绝。乾隆二十四年(1759年),江西出土古钟,供入朝廷,定为镈钟。乾隆二十六年(1761年),仿出土古钟形制新铸镈钟,并添配特磬,以求金声玉振、礼乐完备。特磬有12件,采用整块新疆和田青玉琢磨而成,莹润光洁,两面饰以描金双龙戏珠和流云纹。这次展出选择了特磬中的第三件,名曰“太簇”,有万物生长之意,寓意故宫博物院下一个百年的全新开始。

百年风雨,百年守护。1925年,紫禁城森严五百余载的大门缓缓开启,皇家宫殿转变为面向大众的博物馆,“故宫博物院”闻名于世。抗日战争爆发之际,故宫博物院组织文物南迁,有效保护文化瑰宝免遭战火损毁。中华人民共和国成立后,在党和政府关心支持下,故宫博物院事业发展翻开新的一页,逐步建立起科学完整的文物收藏、保护、研究、展示及传播体系。

党的十八大以来,习近平总书记高度重视故宫文化遗产保护传承工作,多次作出重要指示批示,为故宫博物院发展提供了根本遵循。新时代,故宫博物院守正不守旧、尊古不复古,一体推进平安故宫、学术故宫、数字故宫、活力故宫建设,各项事业发展蒸蒸日上,故宫作为公众了解中国历史和文化的重要窗口作用凸显。一个古老而年轻、充满生机活力的故宫焕发出新的光彩。

本版为读者撷取“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”大展中的数件文物,力求串联起立体、生动的故宫百年史;邀请几位在文物修复、开放管理、展示传播等领域默默耕耘的新时代故宫人,通过他们的讲述,带领读者感受一代代文博工作者如何以身许国,以志守文,如何于旧藏中觅传承,如何在尘封的历史中启迪思考,在沉静的器物中唤起共鸣……这不仅是故宫的百年行旅,更是中华文明一脉相承、守望相传的百年答卷。

——编 者

守护人们的美好期待

故宫博物院开放管理处 王 岩

2008年,我大学毕业后来到故宫开放管理处工作,至今已经17个年头了。

先跟大家说说咱们开放管理处的具体职责吧!每天清晨,我们按规程开启故宫各道大门,保证开馆前一切就绪;白天,大家分片巡查展区;闭馆后逐区清查,确认最后一位游客已经离开、所有展柜和设施没有任何异常,才算完成一天的基础工作。整个部门,就是围着“开放有序、安全无虞”转。

这次故宫百年院庆大展,开展前我们做了不少细致准备。提前半个月,我和同事们就逐一勘察各个展区,从展柜边角到台阶高度,把所有容易被忽视的隐患排查了一遍;针对展览可能迎来的大客流,反复规划引导路线,在热门展品旁增配了专门的引导岗;我们还提前补充了急救箱里的物资,加设了临时指引牌,甚至对出现拥堵等场景进行了模拟演练,就是想确保开展后每一个环节都稳妥。

这些工作,没什么轰轰烈烈的内容,全是一些具体到不能再具体的日常琐事。然而,工作看似简单,实则不易。故宫每天接待游客数以万计,对每个人、每件事都必须放在心上,不能出现纰漏。因为,故宫安全没有“小事”,只要跟文物沾边,再小的隐患都得及时处理。

展厅里最得盯紧。前几天上午巡视陶瓷馆,突然看到一个五六岁的小朋友,蹦跳着从各色釉彩大瓶的展柜旁跑过,我连忙快步走过去,半蹲下来笑着喊他:“小朋友慢点儿跑呀!”又转头提醒跟在后面的家长:“您看这通道窄,孩子跑快了容易绊倒,万一碰到旁边展柜里的‘瓷母’可就不安全了。”家长赶紧拉住孩子,不好意思地说:“光顾着看展品了,多亏你提醒。”

帮观众解决“小麻烦”也是常有的事。前阵子,有位老奶奶在展厅里急得转圈,我过去一问才知道,她跟孙女走散了,手机还忘在孙女的包里。我把老奶奶扶到休息区,用对讲机联系各个岗位,大概过了20分钟,同事带着小姑娘找过来了,老奶奶拉着我的手直道谢。其实,这种事经常遇到——观众找丢失的背包、问卫生间位置、想找个地方歇脚……还有观众意外受伤的突发情况。帮他们解决问题,就能让他们在故宫待得更安心。

这17年来,我没经手过什么“大事”,全是这样的琐事。有时候忙得连饭都顾不上吃,也有过被观众误解“管得太多”的时候,但每天看到观众带着笑容离开,看到展柜里的文物安安稳稳,就觉得所有付出都值了。在我看来,守着这些宝贝,不只是守护文物,更是守护每一个人对故宫的美好期待。

把古韵传向未来

故宫博物院文保修复部 闵俊嵘

在“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”的展览中,有一张传世1269年的唐代古琴“大圣遗音”。远看琴体秀美灵动,近观造型厚重雄浑,琴面漆层中朱红与深栗色渐变温润生辉,蛇腹状断纹和流水状断纹混合如波光泛起,把大唐的雍容典雅弥漫至整个展厅。

过去20年,我的主要工作之一,正是古琴修复。2004年,我入职故宫博物院,跟随张克学师父学习漆器文物修复,当时正值郑珉中先生主持修复院藏的中和韶乐古琴,记得师父刚刚修复完成的4张仲尼式琴静静躺在工作台上,郑先生给予了充分的肯定。从2005年开始,我在两位前辈的教导下参与古琴修复项目,按照由易到难的顺序,从清代文人古琴开始,逐渐延伸至明代、宋代、唐代古琴。

面对传承千年的古琴,我一直怀着敬畏之心打磨技艺。读书时我学的就是漆艺专业,4年时间打下了比较坚实的造型基础;工作以后又跟随师父学习漆器修复技术,经过一段时间的研究、训练之后,就能修复常见的漆器文物了。但古琴很特殊,既是漆器也是乐器,所承载的历史信息极为厚重,修复时必须兼顾其多重属性。因此,古琴修复必须有斫琴和抚琴两项基础技艺。我在工作之余,师从董春起老师学习弹琴,同时拜访求教全国各地的斫琴名家。多年来,我查阅大量琴书典籍,研斫新器,参加古琴相关的学术活动,不断提高综合素养与能力。

岁月为证,修复古琴时间越久,我越热爱这流传千年的珍品。去年,“大圣遗音”琴来文保修复部做养护,我终于有机会近距离接触它。尽管养护仅需简单操作,但每次开始前,我都要先给自己除尘、净手,平复心情,以最好的状态投入工作。

我不是一个人在战斗,在故宫博物院,古琴修复是“多学科会诊”。文保修复部漆器、木器、织绣、镶嵌、金石等修复专业的同事们,以及文保科技部、文保标准部的同事们,把传统修复工艺和CT成像、热裂解气相色谱质谱分析等现代科技检测手段相结合,研究琴器制作工艺和病害伤况的成因与保护修复方法。我们以大团队协同配合,发挥成员各自的专业特长,有序开展院藏古琴的保护修复,使琴器能健康稳定地与观众见面。

除了88张古琴以外,故宫博物院还收藏有两万余件漆器文物,涉及宫廷生活的方方面面。如此浩瀚的漆文化遗产,在经历岁月沧桑之后,保护修复的任务异常艰巨,每一种装饰工艺对修复人员的技艺水平都有明确的门槛要求。为此,我还专攻了金漆和雕漆工艺,按照明代漆工艺专著《髹饰录》“可巧手以继拙作,不可庸工以当精制”的要求,达标以后才开始修复这一类文物。多年来,我参与了太和殿金漆宝座的保护修复实验、乾隆花园漆饰工艺修复、养心殿漆饰工艺保护修复等项目,参与修复了200余件漆器文物。

我们不但要修文物,还要传承传统技艺,让它们焕发新生。我希望通过漆器文物的修复,获得灵感,创作生产出符合当代审美的生活器用,把8000年的漆工艺文化重新带回大众生活。同时,也希望传承了“舜与文王孔子之遗音”的“大圣遗音”琴等故宫藏琴,不仅能与观众见面,更有机会得到活化利用,抚奏出“中正平和”的新乐章,把古韵传向未来。

镜头里的陪伴

故宫博物院数字与信息部 朱 楷

我是故宫的文物摄影师,今年,是我来到故宫工作的第九年。于600多岁的紫禁城而言,这只是它漫长岁月中的短暂一瞬,我更像是一个普通的过客。然而,正是在文物摄影的谨小慎微中、在古建摄影的寒来暑往间,我深深感受到这座宫城延续至今的生命力。

故宫是一座博物馆。入职之前,我以为“故宫摄影师”就是每天背着相机,惬意游走在各个宫墙院落,随手拍下风花雪月。真正开始工作后我发现,文物摄影、新闻摄影、展厅摄影以及各类影像数字化研究才是这份工作的日常。摄影棚里的拍摄没有想象中的浪漫,每一次面对文物都必须小心翼翼,唯恐一丝疏忽而伤及文物;必须在有限的时间中完成布光,因为还有太多文物等待拍摄;必须尽可能拍到最好,因为这可能是它未来几年唯一一次被影像定格的机会。文物摄影所附加的条条框框,不只是“记录”,更是用影像在“守护”。这份谨慎与敬畏让我明白,镜头所承载的,远不止个人的审美。

走出影棚,故宫也是国家5A级旅游景区。每天,数以万计的游客自各地涌来。故宫的承载力有限,并不是所有人都能亲临现场,于是我们推出了“全景故宫”项目:将紫禁城的古建筑外景制作成360度的实景影像,让大家能够随时随地沉浸式游览故宫。我有幸作为项目负责人,用了5年时间,拍下故宫重要区域的四季全景,希望能弥补观众无法在心仪的季节欣赏故宫美景的遗憾,同时也为全世界的观众提供认识故宫的窗口。或许某一天,远方的某个陌生人会因为某张影像认识故宫、想要进一步了解故宫,从而领略中华优秀传统文化之美。

故宫,更是一处世界文化遗产地。这里的一角一隅都藏着故事。在完成主要工作后,我常会在故宫里走走,细细感受一砖一瓦、一草一木,记录生活在这里的鸟兽虫鱼。慢慢地,我发现故宫是一座有生命的、鲜活的宫城。它会在春天苏醒,催促百花绽放,聆听群鸟争鸣竞相歌唱;它会在夏天生长,滋润草木苍翠,静候骤雨初歇彩虹高悬;它会在秋天沉淀,辞别晴云朗月,坐看满城金黄撒落朱墙;它会在冬天蛰伏,迎来大雪纷飞,轻掩一片素白静待春归。

600年的紫禁城,会继续在四季的轮回中呼吸,在历史的长河里延续。这长久的生命力,离不开一代代“故宫人”的典守珍护。

今年是故宫博物院建院100周年。100年前,前辈摄影师用黑白影像定格下当时的模样,如今,薪火传到了我的手中。我能做的,就是在有限的时间里,将最深沉的爱融进故宫的影像之中,用影像陪伴它走向更遥远的未来。