把中华文明瑰宝呵护好、弘扬好、发展好

——从故宫博物院建院一百周年看“两个结合”实践伟力

管璇悦 王珏 宋宇

故宫角楼。 新华社记者 陈晔华摄

“百年守护”展上的玉璧。

王希孟《千里江山图》(局部)。

“百年守护”展上的文物。

金瓯永固杯。

张择端《清明上河图》(局部)。

掐丝珐琅缠枝莲纹象耳炉。

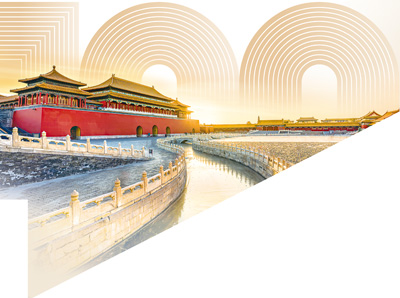

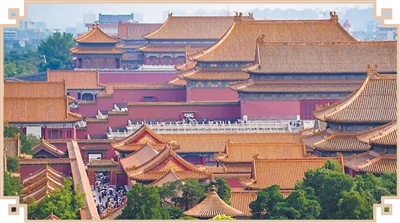

阳光下的故宫。 施 觉摄(影像中国)

莲鹤方壶。

故宫雪景。

故宫里海棠盛开。 新华社记者 王海燕摄

故宫风景。 新华社记者 陈晔华摄

故宫飞檐。 许子瞻摄(影像中国)

故宫千秋亭的藻井。 焦潇翔摄

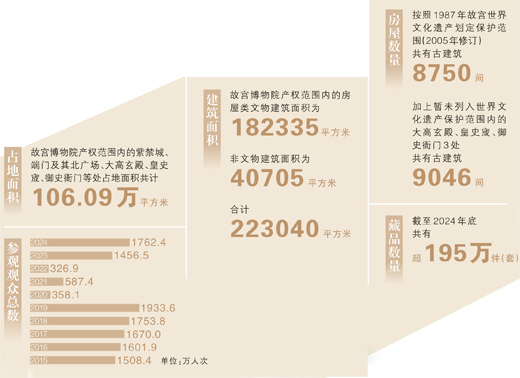

数据来源:故宫博物院

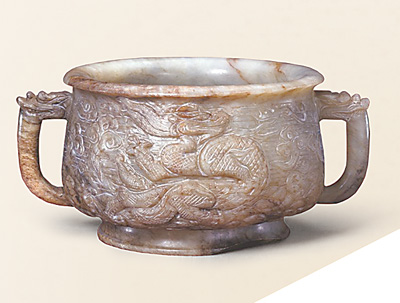

玉云龙纹炉。

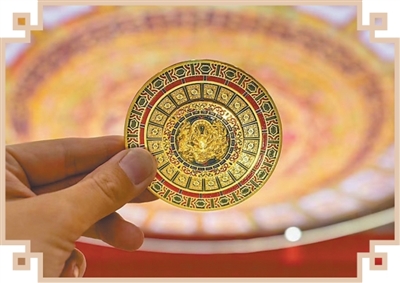

故宫博物院藻井文创展示。

故宫博物院系列文创。

“故宫博物院沉浸式数字体验展”上,观众在创作纹样。

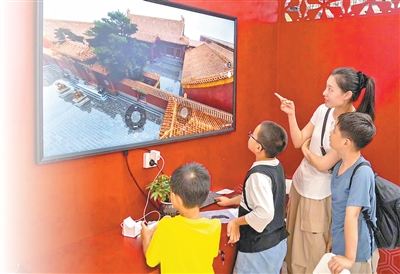

“数字故宫快闪展”上,观众在沉浸式体验。

2025中国文化旅游产业博览会现场,观众在体验“数字故宫”。 本版图片除署名外均为故宫博物院提供

2025年10月10日,故宫博物院迎来建院100周年。这座世界上现存规模最大、保存最完整的木结构古代宫殿建筑群,是历史中国的独特象征,也是中华文明的重要标识。故宫博物院在近代中国社会变革的大潮中应运而生,在中华民族伟大复兴的进程中与时偕行,走过了诚敬典守、匠心传承的100年,这是中国文化史、人类文化史上的一项不朽功业。

“高扬中华民族的文化主体性,把历经沧桑留下的中华文明瑰宝呵护好、弘扬好、发展好,是当代中国共产党人的历史责任和神圣使命。”从历史深处走来,向民族复兴前行,100岁的故宫博物院风华正茂。

——编者

五千多年文明血脉,六百余载风云激荡,浓缩于一座属于全国人民的博物院——故宫博物院。

古代宫殿建筑群的巅峰,年接待观众总数最多近2000万人次的国家级博物馆,无数人心中的“人生必打卡之处”……一千个人眼中有一千个故宫博物院。

100岁了。历经岁月洗礼,今天的故宫博物院风华正茂。

一

北京中轴线,巍峨的端门静静伫立,守望古都的沧桑巨变。

端,正、始也。

1925年10月10日,故宫博物院成立。当天,北京市民纷纷涌入,一睹这片曾经壁垒森严的宫苑禁地。

100年后,故宫博物院已是中国人的文化坐标、人类共同的文明瑰宝。

“自己的宝贝还得自己识宝,自己不要轻慢了。”习近平总书记殷殷嘱托。

一座博物院,连缀璀璨文明星河。

空中俯瞰,一条中轴纵贯,太和、中和、保和三大殿沐光而立,集中国古代传统宫殿建筑之大成,体现绵延不绝的“中”“和”哲学思想。

走近观察,甲骨的铭刻,青铜的纹样,瓷器的色彩,书画的气韵,存藏其间的超195万件(套)文物藏品包罗万象,织就中华民族数千年灿烂多彩的物质生活和精神追求。

故宫博物院的藏品涵盖了我国古代各种艺术瑰宝,还有的远渡重洋而来,成为传承中华文脉、增强文化自信的重要资源。

一座博物院,搭建文明交流互鉴桥梁。

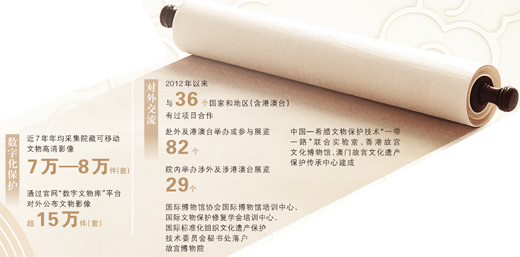

礼仪之门端门,见证新时代大国外交的万千气象。“历史之遇——中国与西亚古代文明交流展”“紫禁城与凡尔赛宫——17、18世纪的中法交往”等展陈上,中西珍宝交相辉映,激荡交流互鉴的回响。联合世界著名考古研究机构进行实地考古发掘,吸引海内外学者共同参与故宫学研究。

文化为舟,跨越山海。中华文明与其他文明相互遇见、相互成就,绘就美美与共、和合共生的画卷。

二

午门,昔日紫禁城的正门。如今,作为故宫博物院的重要展厅,东西雁翅楼和午门展厅焕然新生。每逢大展,人头攒动。建院百年之际,“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”展出200件(套)文物,吸引来自世界各地的观众。

古老与现代在这里交汇,折射百年之变。

回望来路,故宫博物院的100年是与家国命运、民族存亡休戚与共的100年。

路途何其艰辛!抗战期间,数十万件珍贵文物避敌南迁。烽火漫天,文物却基本无损,“人在文物在”,创造了人类保护文化遗产的伟大奇迹。

新中国成立后,故宫博物院建设别开生面。1961年成为首批全国重点文物保护单位,1987年被列入《世界遗产名录》,2002年开启整体保护修缮……一代代人接力典守,方使明珠重现光彩。

“我最关心的就是中华文明历经沧桑留下的最宝贵的东西。”守护文物和文化遗产,习近平总书记念兹在兹。

步入新时代,坚守马克思主义魂脉,立足中华优秀传统文化根脉,“两个结合”激活中华文化“一池春水”。故宫博物院何为?

一个不变的关键词,是人民。

游客们发现,这些年,开放的面积不断扩大,“解锁”的国宝越来越多。“何以中国——中华古代文明特展”等展览连连“上新”。新开放的乾隆花园第一、二进院落里,观众可欣赏典出《兰亭序》的禊赏亭、以古楸为名的古华轩、寓意深远的遂初堂等。

一个演进的关键词,是青春。

以“故”为名,却承古开新。科技赋能,一个同样恢宏的“数字故宫”乘云生长,走入千家万户;角楼咖啡、故宫口红,文化创意与深厚底蕴碰撞新鲜表达;香港故宫文化博物馆、澳门故宫文化遗产保护传承中心,以及建设中的故宫博物院北院区,构筑更为立体多维的文化会客厅……故宫正以青春之姿,走进火热生活。

博物馆之“博”在广度,更在人们感知的温度。满足人民群众对美好文化生活的新期待,激发更多热爱与共鸣,就是文明赓续最美的时代回声。

三

从故宫博物院出发,一路向北,中国国家版本馆中央总馆巍然耸立,与西安、杭州、广州三地分馆遥相呼应,构成新时代的国家文化殿堂。

在习近平文化思想科学指引下,神州大地升腾起“郁郁乎文哉”的盛大气象。“‘两个结合’是我们取得成功的最大法宝”,伟大的实践催生伟大的思想,伟大的思想指引伟大的实践。

从出版大型历史文献丛书《复兴文库》到开展重大文化工程“中国历代绘画大系”,从武王墩墓等“考古中国”重大项目新进展到修订文物保护法……我们一定能“把世界上唯一没有中断的文明继续传承下去”。

江西景德镇,熊熊窑火千年不熄;京杭大运河,水岸旁博物馆、文化公园接连涌现。文博热、文创热蔚然成风,在创新创造的生动实践中诠释“亘古亘今”。

古老街巷对望高新企业,非遗元素融入潮流玩具,文化传承赋能高质量发展,织就人文鼎盛与经济繁荣的“双面绣”;在六尺巷感受以和为贵的传统美德、在朱熹园体悟以民为本的经典论述,中华优秀传统文化涵养正气,成风化人。

“泱泱中华,历史何其悠久,文明何其博大,这是我们的自信之基、力量之源。”百岁故宫博物院,正是这一论断的时代注脚。

100年,回望故宫博物院之变,我们能看到中华文化的精神根脉,能看到“两个结合”的生动缩影,更能看到中国式现代化的日新月异。

下一个10年,展望2035年社会主义文化强国壮美图景,我们饱含期许,满怀壮志。

“在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明,是我们在新时代新的文化使命。”从历史深处走来,向民族复兴前行,我们昂首阔步,必将见证!

时光印记

1925年

故宫博物院正式成立,皇家宫殿首次向公众开放

1933年

为躲避战火影响,故宫博物院开始牵头组织文物南迁

1961年

故宫被列为首批全国重点文物保护单位

1987年

故宫被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》

2002年

启动“世纪大修”故宫整体修缮保护工程

2004—2010年

开展为期7年的文物清理工作,全面彻底清查和整理全院藏品

2013年

启动“平安故宫”工程

2015年

在武英殿、延禧宫举办“石渠宝笈特展”

2019年

年接待观众数量突破1900万人次

2020年

基本完成故宫内外古建筑区域的环境整治和整体保护工作

2022年

启动故宫博物院北院区项目

2025年

故宫博物院迎来建院100周年。在午门正殿及东西雁翅楼展厅举办“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”展览

(资料素材为故宫博物院提供)

续写文化传承与实践创新的篇章

故宫博物院

今年是故宫博物院建院100周年。自成立以来,故宫博物院始终以保护、研究、传承、弘扬故宫及其藏品所承载的中华优秀传统文化为己任。回望百年历程,故宫博物院历经坎坷,与中华民族同呼吸、共命运,为探索中国特色博物馆发展道路做出了不懈努力。进入新时代,形成了“平安故宫、学术故宫、数字故宫、活力故宫”的事业发展体系,展现了当代文博人的担当。

1925年,故宫博物院成立,开始履行新式博物馆典藏、保管、陈列、研究和出版等职责。帝王宫阙转型为公共博物馆,禁苑秘藏转变为全民遗产,其精神全在一“公”字。1933年元旦,日军进犯山海关,北平告急,故宫博物院理事会决议文物南迁。在易培基、马衡两任院长先后主持下,自1933年起,包括故宫博物院、古物陈列所、颐和园、国子监等机构所藏逾1.9万箱文物分五批南迁。中华人民共和国成立后,故宫博物院坚持为人民服务的目标,原来的“三馆两处”改制为部处制,加强博物馆的服务功能和文物保护研究能力建设。山河重光,故宫新生。南迁文物从1950年1月开始陆续北返。从南迁到北返,万里征途,险嶂迭生。千钧箱篓里不仅盛装着国之珍宝,更承载着中华民族文脉续存的坚定信念。

党的十八大以来,故宫博物院进入新的发展阶段。2019年11月,故宫博物院正式提出“平安故宫、学术故宫、数字故宫、活力故宫”的“四个故宫”建设体系,努力将故宫博物院建成国际一流博物馆、世界文化遗产保护的典范、文化和旅游融合的引领者、文明交流互鉴的中华文化会客厅。整合文物、考古、建筑等多部门资源,推进故宫文化遗产的系统性、整体性保护;构建平台、项目、人才三位一体的故宫学术发展体系,推动学术人才走向世界;在采集共享数字文物资源、开发利用前沿数字技术等方面积极探索,加强高精度文物数字化、多维数字技术融合及智能平台建设;将文化遗产保护与社会服务相结合,通过展览创新、教育实践、文化产品开发、数字化传播与人才培养及海外合作等,让文化遗产实现创造性转化、创新性发展。

鉴往知来,砺行致远。在风云激荡的世纪长河中,从战火纷飞时的文物南迁到和平年代的学术深耕,从栉风沐雨的修缮保护到数字时代的活化创新,故宫博物院前行的每一步皆烙印着中华文明生生不息的坚韧与智慧。当前,故宫博物院各项事业发展得到全社会前所未有的关注与支持,也迎来历史上最好的发展时期。面向未来,我们要自觉担负起新时代的文化使命。要加快完成《故宫保护总体规划(2026—2040)》修编,构建科学、高效并可供推广的文博机构质量管理体系;优化现有的学术科研体制机制,鼓励专家学者与社会各界广泛开展以院藏文物、古建筑群、明清宫廷史等为核心的跨学科研究;要坚定走好数字科技赋能文化发展之路,在数字化、网络化、智能化技术的支持下,推动“硬件”和“软件”全面升级;坚持守正创新,在守护好紫禁城、保护好珍贵文物的基础上,以更具特色的展览展示、更高水平的传播推广、更优质便捷的开放服务,为人们提供更丰富的精神文化滋养。

故宫从皇家禁苑到人民的博物院,其转型本身就是中国走向现代化、追求民族复兴伟大征程的缩影。站在百年历史的节点上,故宫博物院将以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平文化思想为指导,坚守马克思主义魂脉和中华优秀传统文化根脉,提升故宫文物保护研究和文化遗产保护传承工作水平,在守护中不断续写故宫博物院文化传承与实践创新的篇章。

(本报记者李舫、康岩采访整理)

感言

红墙金瓦、脊兽花窗,典藏文物、吉祥纹样……今年5月,联合国邮政管理局正式发行“故宫博物院成立100周年”特别事件邮票版张,这是联合国邮政首次为单个博物馆发行邮票。故宫文创正努力走出新的发展路径,让沉睡的文物以创造性转化、创新性发展的方式焕发新生。我们关注的不仅仅是市场反响,更是将文创产品变成一种特殊符号,让历史与未来、中国与世界产生交互。

——故宫博物院文创事业部主任吴迪

这段时间,“百年守护”展正在展出,其中的讲解导览内容,凝聚着我和几名同事过去3个多月的心血。这些年,博物馆讲解导览工作,正从过去的程式化转向个性化。在我看来,重要的是结合观众自身特点和需求,提供有针对性的讲解内容。可以说,每一次讲解导览,都是与观众认知形成共鸣。2015年,我来到故宫博物院工作。10年间,我见证了游客对故宫的热情愈发高涨。我相信,未来的讲解导览工作,我们会做得更好。

——故宫博物院社会教育部教育导览组组长邓晨钰

今年是我在故宫修文物的第二十五个年头。记得刚工作时手工制作一件青铜器复制品,我每天拿着锉刀、砂纸打磨铸件,天热时汗水里混着铜锈,一磨就是小半年。师父说,用手工打磨,主要是磨性子,要沉得下心,将来才能坐得住。文物修复,不变的是持久的匠心和技艺的传承,变的是更加科学的理念和对新技术的探索。我们要继续精进本领,为守护好故宫贡献力量。

——故宫博物院文保修复部金属文物修复组副组长高飞

刚工作时,我负责誊录院史档案,比如首任院长易培基的信札、第二任院长马衡的工作报告。释读这些手写的文献,我感悟到了故宫博物院的精神传承。最难忘的,是参与故宫文物南迁史料整理和史迹保护研究项目。每一个小小的进展和发现,都让我感受到在故宫做学术的魅力!工作累了,我会走出办公室,漫步于宫墙间。午后的阳光照进红墙,将屋顶上的吻兽裁剪得半明半暗,那是时间的痕迹。

——故宫博物院档案馆研究馆员徐婉玲

我出生在北京,作为故宫博物院的年轻一代,能够有机会成为故宫历史文化的保护者之一,我感到由衷自豪。

从文物信息与影像资料数字化管理,到文化遗产二维和三维数据资源的采集、加工与利用,故宫开展文化遗产数据数字化工作已有20余年时间。目前团队还在开展数字孪生技术、利用人工智能快速制作文化遗产三维模型等研究。展望未来,期待通过我和同事们的共同努力,让更多的专家学者和观众能够跨越时空,欣赏到这些可以体现中华优秀传统文化的精美文物。

——故宫博物院数字与信息部应用研究组工作人员王圣焜

(本报记者白之羽、康岩、宋宇、刘涓溪、张智琪采访整理)