界面新闻记者|马悦然

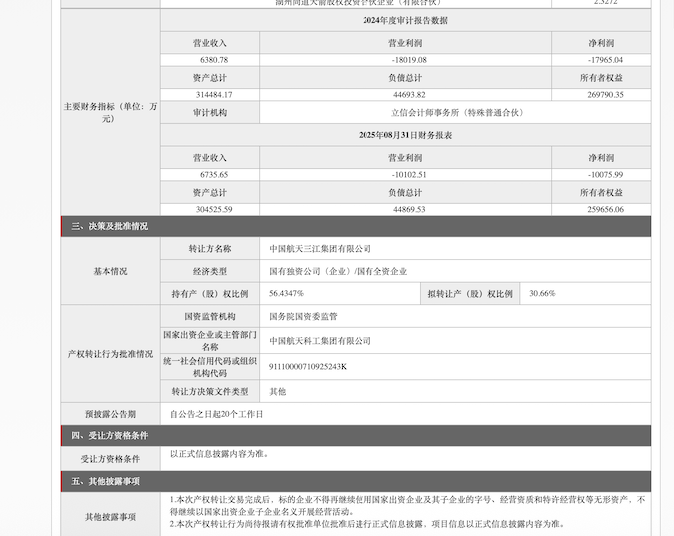

据北京产权交易所近日披露,航天科工火箭技术有限公司(下称科工火箭)正在出售30.66%的股权,预披露日期自10月9日至11月5日。

科工火箭成立于2016年,为国有控股企业,最大股东为中国航天三江集团有限公司,持股比例为56.4347%。

据新华社此前报道,科工火箭是中国第一家商业火箭公司。

北京产权交易所网站公告的内容显示,本次交易的转让方为中国航天三江集团有限公司。交易完成后,标的企业(即科工火箭)不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

这意味着,科工火箭30.66%的股权售出后,其控股股东很大可能将发生变动。

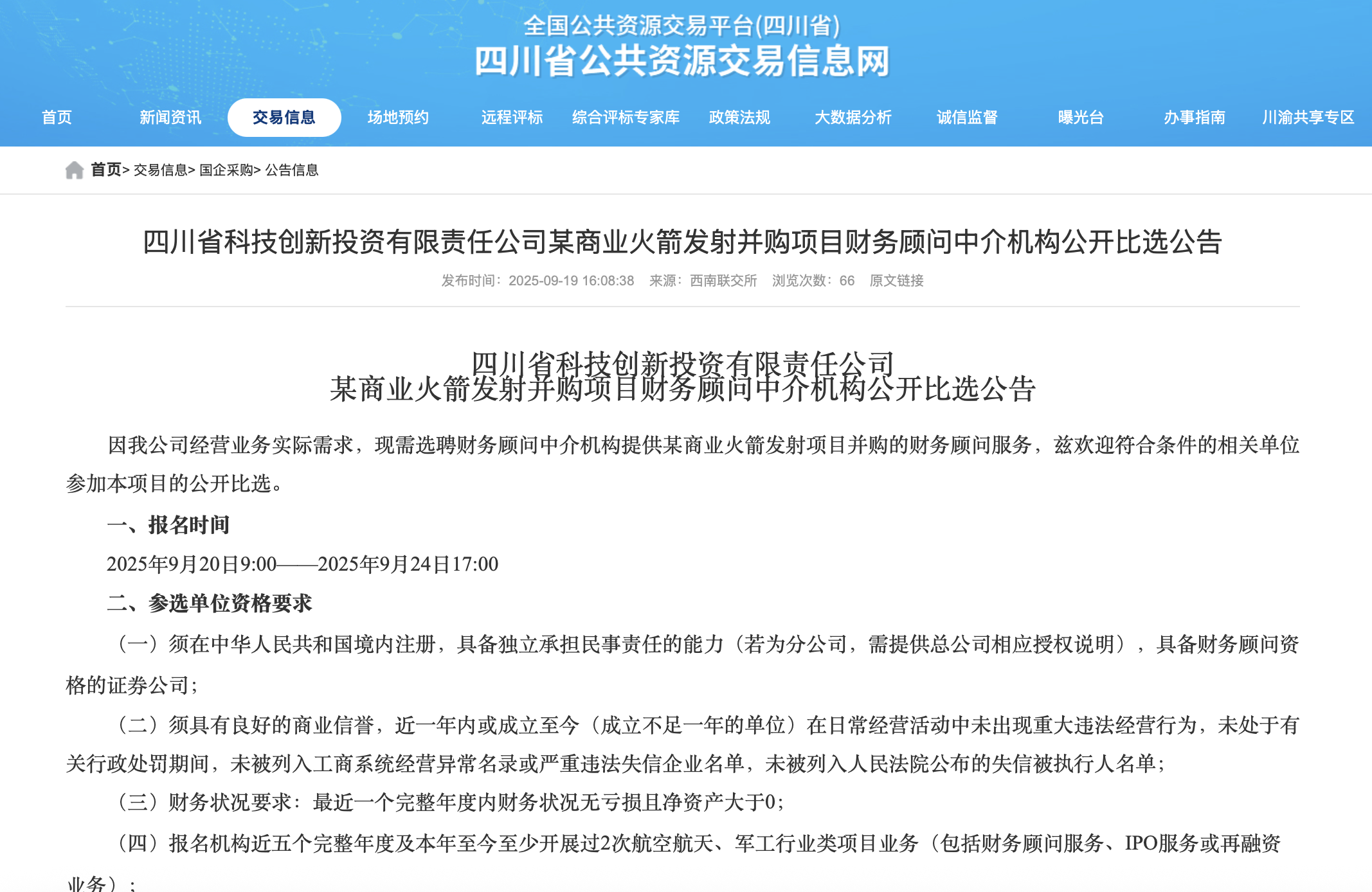

9月下旬,全国公共资源交易平台(四川省)挂出的一则公告,引发市场对于四川国资是否想接盘科工火箭的猜测。

该公告显示,四川省科技创新投资有限责任公司(下称四川科创投)出于经营业务实际需求,现需选聘财务顾问中介机构提供某商业火箭发射项目并购的财务顾问服务。

四川科创投对参选单位资格提出了诸多要求,报名截至9月24日17:00。

关于科工火箭股权出售事宜,界面新闻多次拨打北京产权交易所网站披露的三个项目相关人员电话,但均无法接通。界面新闻亦拨打网站发布的四川科创投相关联系人电话,对方拒绝告知相关内容,称是内部的事情不会披露。

科工火箭注册地在湖北省武汉市,法定代表人查雄权。目前,其注册资本达到8.59亿元。

该公司控股股东中国航天三江集团,隶属于中国航天科工集团有限公司。后者是中国航天防务装备、激光装备和运载火箭研制生产的主体与技术抓总单位、特种越野车及底盘研发生产的主要单位,也是中国国防科技工业的骨干力量。

公开资料显示,科工火箭主要为国内外客户提供商业航天发射服务,未来业务范围还将拓展到卫星应用、飞船发射、深空探测等领域。

商业航天以市场为主导、以盈利为目的。据当年《京华时报》报道,科工火箭成立时,相关部门曾对其经营范围提出异议,因为从来没有企业以“火箭发射”为经营范围,后经国家工商总局认可后才准予注册。

在这之前,国内仅有少数科研机构和军工企业具备火箭研制与发射能力,商业航天领域尚未开放。

彼时,科工火箭是引入社会资本的央企试点项目。

天眼查显示,科工火箭从2017年开始,经历融资四轮,最新一轮显示为2022年的15.85亿元B+轮融资,其背后投资方包括橙叶投资、国家军民融合产业投资基金、中金资本、中信金石等。

科工火箭目前已成为国内商业航天发射成功次数最多的企业,其主打产品是快舟系列固体运载火箭。

科工火箭投入常态化发射的产品主要包括快舟一号甲和快舟十一号两型固体运载火箭。快舟一号甲是小型固体运载火箭,主要为300千克级低轨小卫星提供发射服务;快舟十一号拥有1吨的太阳同步轨道运载能力和1.5吨的近地轨道运载能力。

2020年,市场曾有传闻称,科工火箭有计划赴科创板上市,估值最少在50亿元,但未获得官方确认,此后也未有该公司登陆资本市场的相关动态。

从最新披露的数据看,科工火箭未曾实现盈利。去年,该公司营收0.64亿元,营业利润亏损1.8亿元,净亏损1.8亿元。

今年前八个月,科工火箭营收0.67亿元,净利润亏损约1亿元。资产总计30.45亿元,负债总计4.49亿元。

近年来,中国商业航天产业发展迅猛,市场竞争愈发激烈,不少民营企业成立,涌现多款成熟的固体火箭,例如星河动力的谷神星一号、东方空间的引力一号、中科宇航的力箭一号等。

同时,随着卫星发射需求的不断攀升,整体火箭市场正在向液体可回收火箭转变。科工火箭曾在去年中国航天日展出可重复使用液氧甲烷火箭快舟六号,但相关内容不多。业内有部分声音认为,在液体火箭领域,科工火箭作为“国家队”的进度略慢。

准备并购商业火箭发射项目的四川科创投,隶属于四川国资委。该公司是全资国企,控股股东为四川发展(控股)有限责任公司。

近年来,中国商业航天与地方深度绑定,四川也在大力发展这一新兴产业。

2025年4 月,四川省印发《四川省商业航天高质量发展行动计划(2025—2030 年)》,其中提出力争2025年航天产业规模突破500亿元,2030年航天产业规模达1000亿元,培育百亿级企业2-3家,50亿级企业3-5家,10亿级企业10家以上,打造商业航天创新发展新高地。

今年2月,商业航天企业星际荣耀与成都市双流区签约,项目总投资超30亿元,建设双曲线三号火箭生产总部基地。项目达产后,具备年产20发双曲线三号火箭的总装、试验等生产配套能力。