《黑暗世界:因与果》

2025年3月,上海月壤工作室(Pollard Studio)推出了他们的首部作品:《黑暗世界:因与果》——一部令国内玩家社区既惊喜又诧异的作品。惊喜在于,作为独立工作室的处女作,《黑暗世界:因与果》(后统称《黑暗世界》)表现出相当成熟的工业水准,其画面品质与美术风格已经能与海外同类型的一线大作相媲美,巧妙的关卡设计和精细的环境塑造使人想起《层层恐惧》(Layers of Fear)、《逃生》(Outlast)和《P.T》这类优秀的“步行模拟”恐怖游戏。诧异在于,观感上,《黑暗世界》或许是国内玩家近几年见过的“最不像国产游戏”的国产游戏。

很长一段时间以来,出于“中国人最能吓到中国人”的创作策略考量和文化自觉意识,国产恐怖游戏仿佛摸索出了一种为中国玩家“私人定制”的创作范式,即“中式恐怖”:从怪诞的民俗文化中找出它与现代性共识与伦理的冲突之处,再对其进行异质性表达。[1]于是,宫庙、祭祀、婚礼等日常生活中稀松平常的民俗活动,在游戏中成为引发“暗怖”(unheimich)[2]的意象。然而,同样作为国产恐怖游戏的《黑暗世界》完全脱离了“中式恐怖”的创作范式,故事发生地点不再是偏僻山村、灵堂宫庙这些隔绝于现代都市环境的异质空间,而是参照20世纪80年代东德和乔治·奥威尔(George Orwell)在他的政治小说《1984》中描述的极权国家政体构建了一个反乌托邦世界,玩家的恐怖体验不再由“鬼故事”来支撑。

国产恐怖游戏《纸嫁衣》

“人类最古老、最强烈的情感是恐惧,最古老、最强烈的恐惧源自未知事物”[3]神明主宰的前现代时期,人类生活在狭小的经验世界之内,外部世界是宏大、崇高、危险的,其中的邪神和超自然诅咒随时会从黑暗深渊侵入我们所熟知的经验世界。前现代社会与现代社会的经验世界契合着“烛火”和“电灯”的隐喻:漆黑的房间里,前现代的人端着烛火照亮黑夜,火光不及之处即未知的黑暗世界,黑暗中潜伏着邪神和厉鬼,恐惧来源于其威胁的不可言说与不可见性;而现代人用电灯照亮房间里的一切,按下开关的一刻,原本黑夜中未知、神秘的阴暗角落被暴露在白昼之下——黑暗被消灭了。人类认知世界的维度极速扩张,向宇宙深空进发。在现代科学、媒介和观测技术的推动下,人类摆脱了前现代的经验世界孤岛,原本不可言说之物变得可以言说。因此,现代的语境不再生产“鬼”,在这样的时代背景下,“中式恐怖”的作者们依赖于对封建民俗传说的回望,用前现代的“历史遗留问题”打破玩家与读者的经验秩序,唤起人们潜藏的、畏惧超自然力量的前现代集体无意识。

《黑暗世界》的叙事和背景设定发生于架空的现代社会,然而,当理性与科学的现代世界不再有“鬼”,一个恐怖故事如何展现那些脱离我们经验掌控的未知威胁呢?月壤工作室对玩家“恐怖感”的塑造主要体现于三个方面:其一在于游戏引入了“新怪谈”(New Weird)元素,那些我们所熟知的现代都市景观变得再次陌生。面对一件诡异的物品或者怪异现象,人们用科学的眼光进行观测,试图以理性的话语加以描述,但描绘出的那个事实容貌却完全背离人类的现实经验与认知,构成了人们对外部世界的惊鸿一瞥。“科学的视野”失灵了,我们重新被卷入那个未知的黑暗世界。其二是对病态、扭曲的人类精神世界的探索与挖掘。游戏中玩家扮演一位“思想局”员工,借助“潜脑”(Brain Dive)设备进入被审讯者的记忆中探寻案件真相。精神世界不遵循现实法则,这是一个极不稳定、不可预测的虚拟空间,脱离常人理性的掌控。其三是游戏世界观中展现出的反乌托邦政治寓言,对极权国家的具象化描述印证了人们对国家机器强权和暴力的恐惧,呈现出人们对“老大哥”无处不在、个体生命被“利维坦”吞噬的集体焦虑。

本文将分两个部分讨论游戏的主要设定:作为极权国家象征的“利维坦公司”,以及“思想局”的“潜脑”技术。前者支撑起游戏的反乌托邦世界观,是象征国家强权的主要艺术形象。后者支撑起游戏的“心理惊悚”类型,同时也构成角色精神虚拟现实(Virtual Reality)和玩家游戏虚拟现实的双重隐喻。被用于思想审查的神经科学技术与奥威尔的极权政治寓言相结合,构成了《黑暗世界》的“技术反乌托邦”(Techno-dystopia)图景。

一、利维坦之惧:霍布斯的反题

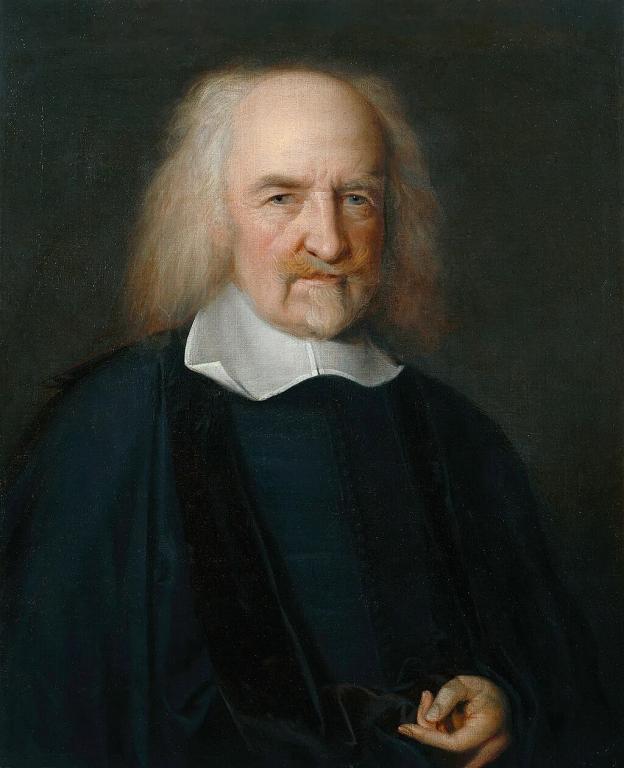

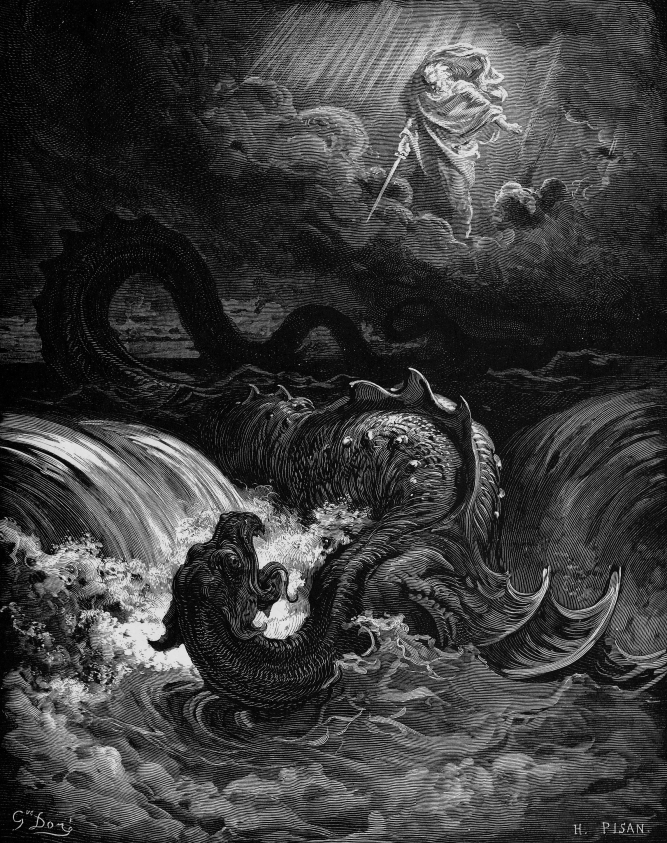

《黑暗世界》在美术上运用了“复古未来主义”(Retro-futurism)风格,还原早期艺术家对20世纪80年代未来社会的构想:未来世界的技术高度发达,但社会文化却是停滞的,城市景观和文化符号的风格停留于20世纪80年代。游戏对《1984》的参照显而易见:书架上随处可见的《1984》小说、以小说主角命名的“温斯顿研究所”以及巨型飞艇上赫然出现的标语:“母亲在看着你”。《黑暗世界》的故事发生于架空的1984年东德,这个国家被一个叫做“利维坦公司”(Leviathan Corporation)的极权政体所掌控,人们生活在高压统治之下,社会等级森严,言论审查与思想审查随处可见。“利维坦公司”基本上就是《1984》中“大洋国”(Oceania)的翻版,“利维坦”(Leviathan)原本是《圣经》里描述的一只巨型海怪,它盘踞在海洋中,身型之巨足以环绕整个大陆,是上帝至高创造之力和毁灭之力的象征。游戏里,利维坦成为了国家至高无上权力的隐喻,其概念来源于17世纪英国思想家托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)对现代国家的论述。霍布斯用“利维坦”来比喻国家,在他看来,现代国家就应该是这种无所不能、拥有至高权力的政治生命体,它应该保护人民免受外部敌人的侵扰,同时维护国内秩序,防止社会动乱和国民自相残杀。

利维坦公司

霍布斯有他自己的“末日图景”,即如果没有国家强权来保证人类自然律法的效力,人类社会将会退行到一种蛮荒的状态。由于利益冲突无法调和,人类将陷入“每一个人对每个人的战争”[4]。失去了国家的绝对权威和庇护,个体只对自身负责,而相对应的,人身权利与生命安全也只能靠自己来保障。“不得侵害他人”的自然律法在此失效了,为了个人利益而谋财害命的行为在这样的环境下将成为正当且必须的活动。在霍布斯的论述中我们不难想象这样一种场景:社会停摆、道德沦丧、邻人易子而食,人类在无政府的混乱状态中相互侵害。这也是《惊变28天》《辐射》和《疯狂的麦克斯》这类“后启示录”(Post-Apocalypse)题材游戏和影视作品描绘的末世图景:丧尸病毒、核战争与自然环境恶化等突发的灾难性事件摧毁了原有的国家政体和社会组织形态,原本统一的意识形态和社会共识分崩离析,人们开始各自组织成无数个立场、信仰不一的小部落。残暴的行径和流血冲突成为新常态,人类陷入无尽的暴力纷争中。

托马斯·霍布斯

对此,霍布斯论述了他的方案:所有人都让渡个人权力,让国民的意志形成一个统一的人格,构建一个超越一切个人立场的至高无上的权威,让它来代行国民的整体意志,这个强大的政治生命体就是“利维坦”,也是现代国家观念的雏形。“其方式好像是人人都向每一个其他的人说:我承认这个人或这个集体,并放弃我管理自己的权利,把它授予这人或这个集体,但条件是你也把自己的权利拿出来授予他,并以同样的方式承认他的一切行为......这就是伟大的利维坦的诞生”[5]。君主或者议会承担“主权者”的人格,所有人都“把自己的意志服从于他的意志,把自己的判断服从于他的判断。”[6]于是,国家范围内的社会契约和集体共识得以建立,人们生活在秩序当中,将自身生命财产安全的保护托付给国家和主权者。

利维坦被描述为一只巨大的海怪

然而,霍布斯描述的国家强权也潜伏着自身的隐患:其一,权力的膨胀是其天然特性,主权者一旦践踏法律、滥用权力,暴政就会产生,国家就会成为压迫人的机器。约翰·洛克(John Locke)认为,所有政体都存在暴政的隐疾,相应地,当个体的正当利益受到侵害时,人民理应有反抗暴政的权利[7];其二,当国家强权完全凌驾于个体的所有方面,国民的个人意志也就被剥离,被权力的意志所扭曲。文艺复兴之后,人摆脱了宗教神权的束缚,却又沦为国家机器的附庸和零部件。权力的泛滥和个体的不自由,这两个方面共同构成了霍布斯国家观念的反题,也形成了现代国家观念乃至西方文艺复兴、启蒙运动以来现代性思潮的另一个维度:现代国家不仅要将人从野蛮和神权中解放出来,还需要赋予其自由、人权,并以民主的政治体制作为公民权利的制度保障,“17世纪的洛克和18世纪的卢梭先后将人的自由和平等诉求作为现代政制的确立根基。这样,原先的君主视角,也就是马基雅维利和霍布斯所推崇的绝对君主制就遭到了否弃。”[8]霍布斯的反题生动地体现在奥威尔的政治小说中:“权力的眼睛”监视一切,所有人的意志都要服从于“老大哥”的意志,越轨者要么被清除、要么被抓到“友爱部”接受规训。在奥威尔的描述中,利维坦(国家)不但没有成为国民的守护神,反而变成了“吃人”的、令人恐惧的巨型怪物——这是现代科技与政治技术媾和并发展到极端的“现代君主制”,也是奥威尔版本的“末日图景”。

《黑暗世界》进一步将这种想象向前推进,游戏中的“利维坦公司”是人类的造物,一个庞大的政治生命体,各公司机构和部门就是它的器官和肢体,构成一个代行国民集体意志的政治人格。游戏主角丹尼尔是利维坦公司下属的思想局(Thought Bureau)职员,这个机构的名字让人联想到《1984》中太平洋国的四大部门。利维坦公司的思想局和大洋国的友爱部同样是审讯部门,只是它缺少了友爱部的“规训”职能。顾名思义,思想局负责审查人的思想。得益于一种虚拟现实装置,思想局探员能够直接进入被审讯者的记忆,以嫌犯的视角完整回顾事件的经过。在“权力的眼睛”的凝视下,“黑暗”消失了,在这座巨大的全景敞视监狱中,原本藏匿于阴影的所有个体记忆都无所遁形,成为当权者审查的材料,“充分的光线和监督者的注视比黑暗更能有效地捕捉囚禁者,因为黑暗说到底是保证被囚禁者的。可见性就是一个捕捉器。”[9]这是福柯“全景敞视主义”的一种极端体现:在利维坦公司的注视下,现实中我们认为最安全、隐蔽、不可触碰的个体“最后防线”——思想,同样暴露在阳光之下。

思想局通过“潜脑”审讯嫌犯

入侵他人记忆和潜意识的“潜脑”技术贯穿了《黑暗世界》的关卡流程。游戏中,作为“思想局”的审讯人员之一,玩家的绝大部分时间都将在某人的主观精神世界当中度过,这样的设计使得月壤工作室能够将大量超现实的美术风格和视觉隐喻融入游戏场景,其中一个非常令人印象深刻的视觉元素就是随处可见的“电视机头”人物造型。

游戏第一关的结尾,玩家走出“温斯顿研究所”来到东德夜晚的街道,走在返回“思想局”的路上。淅淅沥沥的小雨淋湿了这片钢筋混凝土森林,零星的灯光照射着昏暗的街道,路边的广播宣读着国家的敌人被逮捕的消息。街道上路人NPC的造型怪诞又诡异:每个人都有着相同的身高体型,身着千篇一律的深色西装,头部被替换成笨重的老式晶体管电视,说话的声音也完全不是人声,而像是从电视机里发出的、失真的电子音。唯一能够区分这些人的标志,是电视机屏幕上显示出的人脸图像,每个人的年龄、性别和身份就由这一张张抽象又模糊的人脸来代表。广场中央,利维坦公司正在枪决国家公敌,处刑台四周围绕着许多观刑的群众,死刑犯跪地面对着人群,他们的电视机屏幕上没有人脸,取而代之的是电视机信号丢失时产生的彩条画面。彩条画面传递出这样一个象征:“国家公敌”被剥夺了作为社会主体的人的身份、权利和基本保障,他们不再被当作人来对待,而是变成可以被合法施暴的他者。

广场上即将被枪决的犯人

从马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)的视角来读解“电视机头”的形象设计,那么电视机就成了一种隐喻:如果说当下时代的社交网络、短视频和流媒体是一种离散性的、部落化的媒介,那么电视机就集中象征了中心化、瞬时性信息传播的“电力时代”(Electronic Era)媒介[10]。麦克卢汉的“媒介即讯息”意在指出媒介的非透明性,即媒介绝非消极地被人们使用的内容载体和技术工具,而是积极地作用于社会组织结构和人的感知模式[11],从这个视角来看,电视台对于其所在的社会而言是一个高度中心化的信息集散地,它在固定的时间、以固定的节目顺序统一向外播送信息内容,而电力技术的瞬时性消除了信息传播在时间、空间上的滞后性,从而使全世界的所有观众都在同一时间接收到相同的信息。电视机的媒介隐喻映射到“利维坦公司”治下的社会结构——绝对的中心化,人的头被电视机替代,个体思想被“母亲”(掌管“利维坦公司”的超级人工智能)的“主体思想”替代,国民沦为“母亲意志”的载体。与此同时,“思想局”的“潜脑”技术使人的思想不仅可控,而且变得可读取,“公司”的眼睛侵入了国民的眼睛,行走在街上,每个人既是告密者,也是被监视者。权力就像幽灵一样盘旋在上空,看不见、摸不着,却始终在场。

二、神经漫游者:不可靠的精神空间

“‘夜行者’,城市里的人是这么称呼我们的。‘Roam’是思想局对我工作的描述。与深夜执行的任务次数相比,我们大多数时间都待在别人的脑袋里,听你所听,看你所看。”[12]

这是游戏开场时主角丹尼尔前往温斯顿研究所路上的内心独白。作为思想局探员,主角的身份可以从两个层面来理解。其一是“夜行者”(Nightcrawler),字面意思上,Nightcrawler是一种在地下土壤中钻行的虫子——比如蚯蚓,它们昼伏夜出,除非被人为地从土里挖出来,否则它们几乎不会出现在人们的视野中。于是,Nightcrawler在英语中用于比喻那些躲藏在阴影之下的隐秘存在,他们是社会正义、道德表象掩饰之下的,脱离公众道德体系的行动个体。比如2014年电影《夜行者》(Nightcrawler)中杰克·吉伦哈尔扮演的那个疯狂的独立记者,他昼伏夜出,狂热地追逐暴力、血腥的灾害性社会热点事件,因为他明白只有这种能够带来感官刺激的故事和画面才能最大程度吸引读者眼球,整个过程中,这名“夜行者”记者没有体现出丝毫的人文关怀乃至人性,他是被新闻伦理表象掩饰起来的隐秘行动者。而在《黑暗世界》中,丹尼尔的夜行者身份对应的是秘密警察,是被司法正义表象掩饰起来的隐秘行动者,他们只对最高层的“母亲”负责,游离于社会道德体系之外,专门处理涉及国家机密、政治或者那些在司法体系内无法处理的嫌犯,经常在深夜出没,抓人到思想局审问。或许也正是如此,思想局探员为“城市里的人”留下了“夜行者”的形象——“母亲在看着你”,忤逆她的安排,“夜行者”就会从黑暗中现身,让你成为新的失踪人员。

“夜行者”是普通民众对思想局探员的描述,而“漫游探员”(Roam Agent)则是思想局自身对其员工的功能性描述。对“公司”当局而言,这是一种非常高效的审讯方式——与其在审讯室面对嫌犯的谎言、掩饰和周旋,不如直接侵入他的大脑,在犯人的个体记忆里翻找他的罪证。具体方式就是潜脑技术:审讯者坐在嫌犯对面,两个人头上同时戴上一种类似于VR头盔的虚拟现实设备,头盔共同连接到房间里的机器,将审讯者的神经和嫌犯“同步”起来。而主角(或者玩家)接下来看到的画面,都是根据嫌犯的记忆数据构建出来的虚拟现实,主角通过嫌犯的眼睛重新经历“犯罪现场”,并且从中找到线索。

这样看来,潜脑技术好像是《赛博朋克:2077》(Cyberpunk: 2077,后简称《2077》)中“超梦”(Braindance)技术的变体版本——一种未来的“影像”。传统摄影机只能记录摄影机前方矩形范围内的视觉信息和四周的声音信息,而这些信息只能通过屏幕这一扁平的媒介传达给观众。“超梦”记录的则是当下现实的所有感官信息:视觉、听觉、嗅觉、触觉、体感温度,总的来说,它记录下了整个感官记忆,观众同样是通过一种头戴式设备进入类似于“做梦”的状态,重新体验这些被记录下来的虚拟现实。

“潜脑”和“超梦”都是虚拟现实的表现形式,然而不同的地方在于,“超梦”是一种可复制、可传播、可编辑的记忆影像,剪辑师可以根据记忆提供者的原始材料对其进行再加工、对令人不适的“病态内容”进行不同程度删减,创作出叙事性和画面表现力更有吸引力且观众能够接受的成品“超梦”。“超梦”依然通过物质媒介传播,它被存储在芯片中卖给消费者,就像电影和录像带、光盘一样。而“潜脑”的内容没有通过信息中介传播,探员只能和嫌犯一对一地同步记忆,其内容不可筛选、不可编辑,全盘被审讯者(玩家)所接收。此外,《2077》描述的“超梦”录制者更接近于一个“持摄影机的人”,他只记录人体对外界信息的感官反应,通过复刻色情、暴力等方面的高强度感官刺激为观看者提供某种感官体验。而“潜脑”者所看到的是一个纯粹的精神世界:它是扭曲、失真的,充斥着精神分析学意义上的转喻、隐喻符号。在这个世界中,记忆宿主的主观意志会随时侵入这个虚构空间,涌现出对宿主实体化的臆想和幻觉。换句话来说,“潜脑”的虚拟现实是一种更接近于梦境的超现实,它不仅包括对现实空间、事件信息的复现,还囊括了宿主对这些信息的主观判断和情绪反应。正是这种主观的精神活动让“潜脑”的虚拟现实变得疯狂和不可靠,也正是“潜脑”的这种概念设定,支撑起了月壤工作室在《黑暗世界》的恐怖游戏类型——或者更准确地说,支撑起游戏贯穿始终的心理惊悚(Psychological Thriller)叙事类型。

心理惊悚作为一种叙事类型,将关注点从直接的外部威胁转向人失控的内心世界,以人的疯狂、恐惧、偏执、罪感等心理状态作为处理对象。我们可以从19世纪美国作家埃德加·爱伦·坡(Edgar Allan Poe)的短篇小说中看到其典型叙事元素。在《厄舍府的倒塌》(The Fall of the House of Usher)、《威廉·威尔逊》(William Wilson)和《黑猫》(The Black cat)等名篇里,主角多半以一个濒临精神失常的角色形象出现,并且时常怀疑“自己是不是疯了”。艾伦·坡采用第一人称视角,让疯狂的主角这一“不可靠叙述者”成为读者唯一的信息来源,现实和幻想变得含混不清。

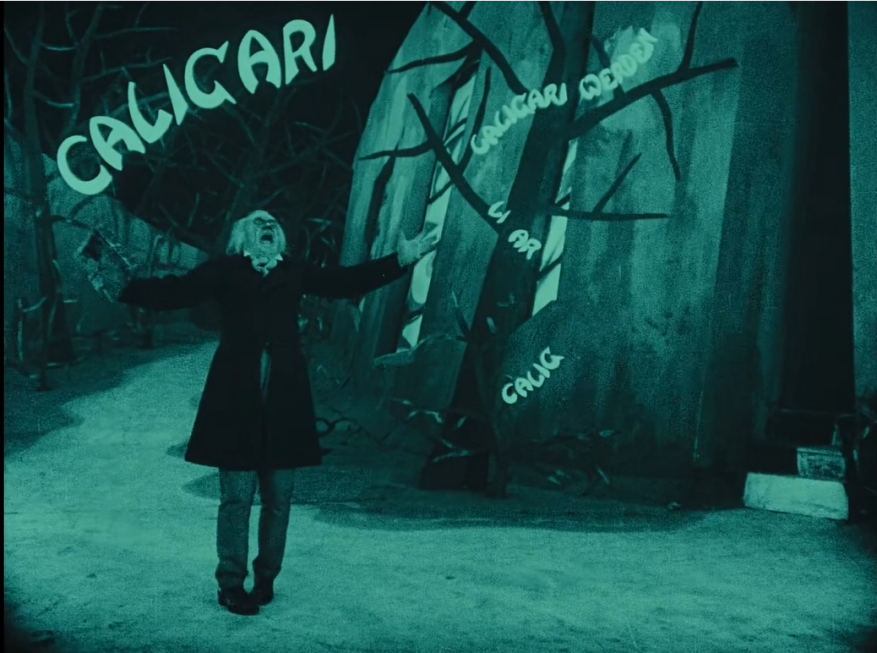

电影将心理惊悚的叙事类型搬上银幕,早期的经典惊悚片《化身博士》(Dr. Jekyll and Mr. Hyde)、《M就是凶手》(M - Eine Stadt sucht einen Mörder)和《惊魂记》(Psycho)等作品从外部视角来刻画“疯子”,“疯子”陷入了自己的精神妄想中,完全违背人们所熟知的社会伦理和道德共识,其看似无害的外表下是常人无法理解的疯狂。电影通过影像和声音拓展了心理惊悚类型的表现维度,1920年的德国电影《卡里加里博士的小屋》(Das Cabinet des Dr. Caligari)就以表现主义的美术风格向观众直接展现了这种扭曲的精神世界,一个精神病人向路人讲述了一个它妄想出来的故事:小镇上邪恶的卡里加里博士用催眠术操控了一个精神病患者,驱使他到处杀人。在精神病人讲的故事中,小镇街道和房屋的形状是怪诞、扭曲的,角色的肢体动作也表现得非常夸张。在导演罗伯特·维纳(Robert Wiene)的表达中,这就是一个精神病人眼中的世界:歪曲、超现实、不合常理。后来的《搏击俱乐部》(Fight Club)、《穆赫兰道》(Mulholland Drive)和《致命ID》(Identity)等心理惊悚片通过切入人格分裂、妄想和梦境等不同话题来呈现“不可靠叙述者”的主观叙事。当理智不再能认识世界的全貌,当人失去对自己身心的控制时,这种认知与现实失序的体验成为观众不安情绪的来源。

《卡里加里博士的小屋》

“心理惊悚”的概念和叙事方法在电影和文学作品中积累起了自身的范式,而电子游戏赋予其新的表现形式。游戏制作者将“不可靠叙述者”所处的扭曲现实做成玩家可探索的虚拟空间,就像主人公的不可靠叙述一样,这个空间是不稳定的,它所遵从的不是现实逻辑和自然法则,而是讲述者的主观认知逻辑和个体记忆,它随着玩家的探索而发生实时的变幻,时刻让玩家处于陌生和未知的状态当中。这种状态就像《寂静岭2》(Silent Hill 2)主人公桑德兰(James Sunderland)在那座诡异小镇中的遭遇:这个男人内心的罪感、淫欲和暴力倾向被外化为一座名为“寂静岭”的弗洛伊德式人间炼狱。这个小镇中潜伏的各种怪物(“绷带脸”女护士、“铁三角头”屠夫、接肢的人体模型),以及“里世界”中红锈的地牢、血腥的医院,都是男主人公病态心理的对外投射。而相比于《寂静岭》系列“生存冒险”的类型框架,最近几年兴起的“步行模拟”类型玩法基本上围绕着“沉浸叙事”的核心体验展开。第一人称视角下,游戏制作者剥夺了玩家的常规战斗能力、隐藏交互界面,尽可能排除玩家在解谜、环境叙事和视觉风格体验以外的干扰因素。波兰游戏工作室Bloomber Team的《层层恐惧》系列是这一类型的典型作品,游戏描绘了一个遭受创伤应激障碍的疯狂画家眼中的世界;意大利工作室LKA于2022年推出的《玛莎已死》(Martha Is Dead)用超现实的叙事手法,从主观的“我”的视角还原了一个身份认知障碍患者的遭遇。游戏中,玛莎的幻觉与妄想和现实混杂在一起,玛莎的回忆和个人叙述的线索也混乱不清。通过第一人称的视角和第一人称的叙事,玩家像一个身份认知障碍患者一样对玛莎所处的现实世界感到恐惧和困惑。

《玛莎已死》曾因画面过于露骨而引起部分玩家不适

在这个层面上,《黑暗世界:因与果》有着十分清晰的类型定位,它充满了“心理惊悚”和“步行模拟”的类型基因。游戏围绕着三位“不可靠叙述者”展开,分别是思想局探员丹尼尔·麦戈文,以及温斯顿研究院的科研人员:肖恩·门德斯和蕾切尔·薇姿。三名角色分别承担着不同的创伤记忆,他们的回忆也以此为依据对现实进行扭曲,这些被扭曲过的现实成为记忆主人的精神空间,以关卡的形式呈现在游戏当中,形成了玩家看到的视觉景象。就个体记忆而言,这是一种比客观现实更真的“超现实”,在这个精神空间中,对宿主产生了巨大精神冲击和创伤的事件被放大、扭曲,呈现为梦境一般的隐喻符号,形成玩家在游戏中难以忽视的视听元素;而其他对于宿主来说无关紧要,或者被宿主下意识屏蔽的记忆细节,在精神空间中就被省略,或者以抽象化的形式呈现出来。

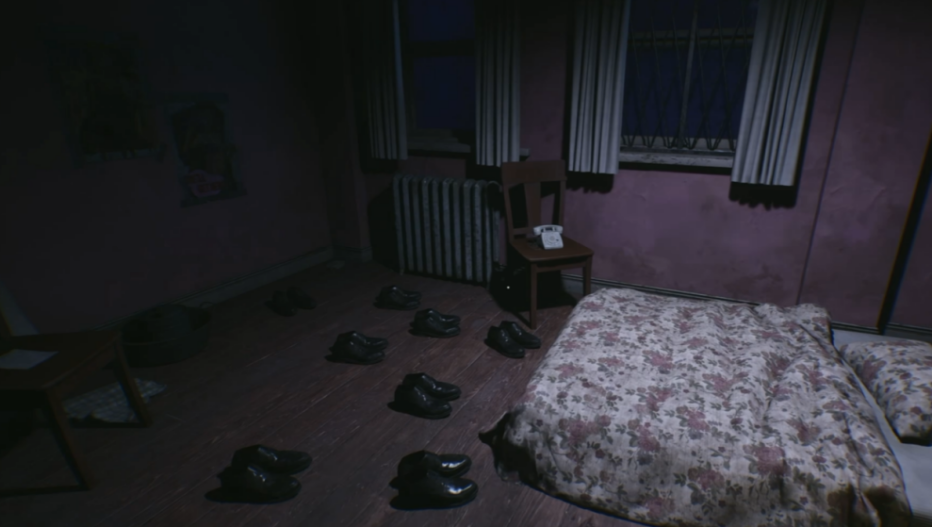

蕾切尔·薇姿的精神空间就充斥着弗洛伊德式的隐喻符号,玩家将在游戏的后期流程中对其进行探索。这是一间三口之家的破旧公寓,也是青少年时期的蕾切尔和她的父母共同居住的地方。蕾切尔年少时,她的父母利用年轻的女儿做起了皮条生意,接客利维坦公司的高层男性,将女儿当作他们通往权贵阶级的工具。因此我们可以在这间公寓中看到各种充满象征意味的视觉元素,蕾切尔父母房间的那个小小的偷窥孔洞就是权力凝视的典型意象,小孔通向蕾切尔的卧室,透过它,父母窥视着女儿的一举一动。相同的意象出现在希区柯克的惊悚电影《惊魂记》中:人格分裂的杀人凶手诺曼·贝茨正是透过一个通往浴室的小孔窥视住客玛丽莲——一位即将死于他手下的被害人。玛丽莲成为了诺曼性欲投射的对象,而通过将摄影机的第一人称视点与诺曼的偷窥视点同步,玛丽莲也成为了观众欲望投射的对象。[13]相同的事情也发生在蕾切尔身上,只不过在游戏中,指向玛丽莲的男性凝视被置换为家庭结构中来自大家长的权力凝视,当玩家以第一人称的视角在蕾切尔的精神空间中亲自完成这一窥视动作时,“偷窥孔洞”这一符号所

左图:《惊魂记》中凶手窥视女性的小孔;右图:玩家透过父母房间的小孔窥视蕾切尔的房间

隐喻的内涵得以被传达。玩家窥视的房间里空无一人,游戏以声音独白和空间环境变化的形式来传达叙事线索。在这里,蕾切尔被暴露的不是性化的身体,而是代表个体自由和主体性的私密空间。制作组以含蓄的视觉符号和游戏的谜题设计来代替直接的影像演出和文本阐述,“步行模拟”的玩法类型打破了叙事的连续性,使“我告诉你这里发生过什么”的信息传递变成了“你需要去弄懂这里发生过什么”的考据活动。

公寓中蕾切尔接客的房间,满地的男式皮鞋成为性暴力的隐喻符号

不可靠的叙述者塑造出了不可靠的精神空间,而作为“异乡人”的玩家被困在其中,它们需要像《盗梦空间》当中的主角团一样存活过宿主那些被实体化的心理防御机制和创伤记忆。在第一人称的限知视角下,玩家更难以把握自身的空间关系和定位,而精神空间又随着宿主的精神状态而不断变形、崩塌,在逼仄又无限延伸的狭窄走廊上、在不断重置循环的诡异客厅里,这个宏大又黑暗的精神世界始终保持着玩家的陌生感,提醒着玩家其异乡人的身份。这是一种另类的“精神矩阵”,它区别于《黑客帝国》《神经漫游者》等作品描述的数字赛博空间,是一种由人的大脑充当“主机”、以“梦”的符号和隐喻为秩序的集体精神空间。在三上真司的《恶灵附身》中,这个“矩阵”的名字叫做STEM,它的宿主是鲁维克——一个饱受创伤和精神折磨的人;在《黑暗世界》里,“矩阵”的宿主是丹尼尔·麦戈文,玩家扮演一名普通的思想局员工(后以“员工”代称),奉利维坦公司的命令对丹尼尔进行“潜脑”审讯,找出丹尼尔记忆中守护的抵抗组织秘密计划。游戏通关后,丹尼尔早已千疮百孔的精神世界终于崩溃,员工摘下头上的“潜脑”设备,从丹尼尔头脑中那个充满创伤、日渐崩塌的黑暗世界中逃脱,回到我们所熟知的现实。他端起工位上的咖啡,举杯对着电脑屏幕,向着另一端的世界及其所承载的个体记忆致以敬意,过去几小时内经历的所有悲剧、创伤与疯狂都逐渐褪去,变成一场遥远又深沉的梦。

左图:游戏结尾处出现的《盗梦空间》陀螺 ;右图:“苏醒”后的员工举杯朝电脑屏幕致意

三、结语:欢迎回到现实

游戏结尾的编排与玩家的现实肢体反应形成同构,也就是说,员工摘下“潜脑”设备(本质是一台虚拟现实设备)和玩家摘下耳机的动作有着相同的内涵:从虚拟的人造世界中脱出,回到我们身体所处的这个可触、可感的现实世界。这个语境下的现实世界承载着两层含义,一方面,作为一个我们认知当中的实在世界,这里是生活真正发生的地方,它是所有人在真正在具身层面上共享的唯一空间,也是人们能够真正“看见彼此”的唯一空间——在这里我们能够进行感官层面上的直接口语交流、肢体接触,而不需要变成由电子信号和像素块拼凑成的拟真数字形象;另一方面,对“现实”的向往蕴含着现代的人文主义精神,对于员工来说,“潜脑”的世界由他人的意志构建而成,并受到利维坦公司的技术监控,对于玩家来说,游戏的虚拟世界则由制作者的意志构建而成,而大数据算法、平台推送机制和互联网信息茧房构成了数字资本主义控制下的更广泛的信息监牢。对现实中的我们而言,摘下设备是一种“拔出”(Unplug)行为,理想状态下,它使我们摆脱大数据的监视和控制,重获主体性,构建起“大写的人”,而非沦为资本企业的注意力资产。

然而,如今的数字媒介环境早已将我们深深地卷入其中,由社交网络、网页、云存储、流媒体平台和办公软件构成的新媒体生态包揽了我们生活的所有方面,它既是我们工作的场所,也是我们生活的场所。在这样的情况下,从“赛博空间”(基于数字媒介的虚拟空间)当中“拔出”的行为,远非普通人的某种生活方式选择,而变成了一种特权——一种能够免受数字时代下资本主义盘剥的特权。正因如此,《黑暗世界》游戏结尾处月壤工作室浮现于屏幕的那句忠告有了更深刻的现实含义,它在其浪漫主义色彩之外,还带有一种更深层的人文关怀:“请摘下你的设备,回到现实,享受生活。”这既是一句忠告,也是一种愿景。

片尾制作人员名单结束以后,月壤工作室的赠语

《黑暗世界》令人惊喜的地方在于,作为一家由中国独立游戏工作室开发的国产恐怖游戏,它超越了以往同类型的“赛博鬼屋”观念,突破了婚丧嫁娶、边陲小镇、灵堂寺庙的民俗传说叙事范式和“中国人最能吓到中国人”的在地性表达桎梏。月壤没有将《黑暗世界》包装为一则“鬼故事”般的猎奇体验,而是从工作室热爱的艺术领域当中寻找灵感。这是国产恐怖游戏的一次鲜有尝试,它摆脱了“民俗奇观”的定式化框架和本土文化在地性表达的焦虑,广泛从乔治·奥威尔、大卫·林奇、新怪谈文学、精神分析学等文艺作品和艺术潮流中汲取营养,形成工作室自己的风格。它不再以“吓到玩家”为目的,而是使玩家代入游戏中丹尼尔、肖恩和蕾切尔等角色的精神状态,它将游戏中营造的恐惧情绪作为内含于游戏世界观概念以及人物塑造的叙事元素。

从这方面来看,月壤工作室体现出Remedy[14]、Bloober Team、Giant Sparrow[15]这类游戏工作室的“文艺”气质,其作品带有明显的作者性,玩家能够从中看见制作者自身的艺术品位。比如《黑暗世界》游戏前期出现的“红房间”原型就来自大卫·林奇90年代备受欢迎的电视剧集《双峰》,在剧集中,“红房间”作为“梦境和现实之间的交界地”而存在;而在游戏中,“红房间”则承载着研究员肖恩深层的创伤记忆。通过识别出特定视觉元素(“老大哥”、“红房间”、神经漫游者)所从属的“母文本”,一种处于游戏文本以外的信息在玩家眼中得到确认,作者和玩家在此刻认出彼此的粉丝身份,从而完成一场(“母文本”的)粉丝与粉丝之间的话外之音的传递。

电视剧《双峰》中著名的“红房间”(The Red Room)

《黑暗世界:因与果》是一场惊喜之旅,它使我们看到了国产独立单机游戏艺术表达的一种全新形式。以“利维坦”的政治隐喻,它构建出一个颇有深度且极具延展性的技术反乌托邦世界观;以“神经漫游者”的设定概念,它巧妙地引入“心理惊悚”的叙事元素,并通过这样的概念对屏幕外的玩家进行指涉。尽管游戏在叙事节奏和连贯性上有所欠缺——场景设计没有完全被纳入叙事,故事后期的情节展开略显仓促——“步行模拟器”的类型玩法也能看出向同类型作品借鉴的痕迹,这些方面都隐约显示出一家初创独立游戏工作室的青涩。但另一方面,我们同样能够通过这部作品看到一家初创独立游戏工作室在艺术表达、世界观塑造和叙事创新等方面的野心。游戏的世界观还有待延展,类型玩法有待创新,《黑暗世界》的故事看起来也尚未完结,但就工作室迈出的第一步而言,月壤这个年轻的团队以《黑暗世界:因与果》交出了一份令人满意的答卷。

注释:

[1] 徐佳:《婚·鬼·情:论<纸嫁衣>系列与‘中式恐怖’的流行》,澎湃思想市场,2023年8月5日,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_24065387。