【编者按】

著名历史学家向达(1900年2月19日-1966年11月24日)是敦煌学和中外交通史学的奠基者。上世纪初,他的《中西交通史》《中外交通小史》《唐代长安与西域文明》等著作,对于中西交通史学科体系的创立具有重要意义。近日,《中西交通史》和《中外交通小史》合并再版,澎湃新闻经出版方授权,刊载其中一章的内容,标题为编者所拟。

向达,湖南人,1924年毕业于东南大学史学系,曾任北京大学历史系教授兼北京大学图书馆馆长、中国科学院哲学社会科学部历史研究所第二所副所长等职

自十六世纪东西交通的海道发见以后,西洋诸国同中国的交通一天盛似一天。在文化方面,明清之际的西学,虽只植了一点根芽,而未能大成 ;明朝将亡的残局固然未能挽回,清初的西学,也只昙花一现。可是就文化交通史的全体而言,这一时期的收获也就算是开以前千余年未有之局了。其后同光时代中国的维新,说是导源于一二百年前,也不为过。这是文化方面的情形。在经济方面,自十六世纪以至于十九世纪之初鸦片战争以前,中国同西洋也有很显著的关系。如今且先说西洋。

西洋同东方的贸易,十六世纪时,完全在葡萄牙人的手里。到了十七世纪,荷兰人继葡萄牙人而起。葡萄牙人的东方海上贸易全然为荷兰所夺,十八世纪的前半期,葡萄牙船为荷兰所有的即达三百艘。以前所有对东方贸易的公司,至是都为荷兰东印度公司(Dutch East India Co.)所并吞了。在一六〇三年至一六九三年之间,从东印度,尤其是从中国,输入欧洲的货物价值每年至一百二十兆利佛尔(livre)后来还两倍三倍于此数。到一六五三年,公司赢利五十一兆利佛尔,到一六九三年,几乎近一百兆了。中国货物输入欧洲之速于此可见。所以在一六〇二年至一七三〇年间,荷兰东印度公司分红金有三百兆马克(marks),每一股分红利百分之二一点一七。到后来荷兰东印度公司内部腐败,营业遂至一落千丈,一七三〇年以后竟亏到四百兆马克。于是英国人遂乘之而起。在十七世纪末叶英国从东方运到欧洲的货物,一年就值到十八兆马克。而从秘鲁和墨西哥流入西班牙的金银,又到甚么地方去了呢?据福禄特尔说,这些钱都落到法国人、英国人和荷兰人的荷包里去了。这些人在卡的士(Cadiz)做生意,把所有的出品又运到美洲去。而大部分的钱则流入东印度,用来买丝、绸、香料、硝石、糖茶、织品、金钢石和古董去了。这一时期欧洲同东方的贸易,从那时欧洲金银的增加也可以看得出来。在一五〇〇年,欧洲金银块的供给,金块约为八三六九〇〇〇兛,银块为七七〇〇〇〇〇〇兛,到一四九三年至一六〇〇年,金增七五四〇〇〇兛,银增二二八三五〇〇〇兛。一六〇一年到一七〇〇年,金增九一二〇〇〇兛,银增三七八三五〇〇〇兛。这是欧洲同中国通商以后在经济上所生最显著的影响。

中国方面的情形正不下于欧洲。中国在明以后,同西洋交通贸易,最重要的场所就是广东。广东之同海南诸国交通远在汉武帝时,徐闻、合浦为中国通海南诸国发舶之所。六朝时候,广州同外国的交通大盛:当时以为广州刺史但经城门一过,便得三千万,而国家所须,取给于广州的也自不少。到了唐朝,阿拉伯人兴起,南海方面海上贸易极盛,唐时曾设立市舶司,以掌海外通商事宜,市舶司到底设于何时,今不之知,最早的市舶使是开元二年(七一四年)的周庆立,然则市舶司之立,在西元六七世纪便已有了。那时广州,中外称为广府,广州城下的海南诸国如波斯、师子、昆仑船舶,云屯雾集。外国人同基督教徒住在广州的至十多万人。外国人所住的地方名为蕃坊,有蕃长,以管辖蕃人,依本国法处断,有人说这就是治外法权的发端。蕃船入港,有舶脚、进奉、收市等名目:舶脚相当于今日的进口税;进奉则是专指进贡的货物而言;收市则是宫廷收买所需各外国货的名称。收市的价格大概比普通要高两倍。宫廷收买过以后,才准一般人民自由买卖。

到了宋朝,对外贸易制度才算完备了。在广州、宁波、杭州、泉州地方置市舶司,以掌理征收关税和商人一切事务等等。外国商人之有蕃坊,大致与唐代无异。不过宋朝的对外贸易完全是官府独占,于京师置榷易务,市舶司交付市舶本钱,由宫中派遣内侍经理其事,蕃商携来的香药、犀牙、真珠、龙脑为当时重要的输入货品,由政府全部收买,名为和买。和买的货物送京师榷易务,以高价卖出。禁止民间自由买卖,犯者处重罪。禁榷以外的货物抽分以后,由商人购入,许其在市上发卖。其时设有牙人以评定货价,名为舶牙;牙人乃是货主同买者之间的中间人也。

元朝也仿宋朝的办法,于上海、庆元、澉浦、泉州置市舶使,取缔市舶。并且由官府自备海船,选取贾人派赴海外贸易,所得利益贾人得三分,其余七分归官。至元三十年(一二九三年)制定市舶则例,那时所设的市舶司有广东、温州、澉浦、杭州、上海、庆元、泉州七处。对于官吏人等出资经商以及偷运货物等事俱严厉禁止,只准商人从事贸易。这种商人有舶商同海商的分别,舶商经营海外贸易,海商通商南洋,市舶司对于本国海舶出海的规程定得很是详密,出海时俱须受市舶司的公验,对于船上一切都要详细书明。航海时并行保甲制度。外国船到中国来,所携带的金银珠玉,皇帝以外不许卖给任何人。皇帝则有舶牙十二人以专理此事,任货物评价之职。这种舶牙,大约即是后世洋行的滥觞了。

明朝如太祖、成祖都有很大的野心,成祖之极意经营南海即可见一斑。广东、福建、浙江都设有市舶司:宁波与日本交通,泉州则近取琉球,广东则与占城、暹罗、西洋诸国来往。泉州有来远驿,宁波有安远驿,广东有怀远驿,都是安顿外商的处所。不过明初的市舶司,对于国外贸易只许以入贡的形式行之:“贡船为王法所许,司于市舶,贸易之公也。商船为王法所不许,不司于市舶,贸易之私也。”当时也兴牙行,同元朝的舶牙一样,为贸易的中介。隆万以后西洋如葡萄牙诸国人相继东来,至广东通商,于是以前入贡的制度,不能复行,那时广东文武官吏的月俸也多用番货代替。一禁止通商,番舶不至,于是公私都窘迫起来。恢复同外国通商以后,则抽分(即是抽税)可以供御用,可以充军饷,可以上下交济,可以使小民衣食其中。所以明朝末年禁止广东同外国通商的事,竟没有办到。

明亡以后,郑成功据台湾,反抗清朝,支持明朝的残局,纵横海疆一带,清初所以有海禁之起。康熙二十二年(一六八三年)郑氏既降,于是始解海禁,许船只出海贸易。康熙二十四年(一六八五年),恢复浙江、福建、广东的海关,许外国人贸易。浙江由巡抚,福建由将军兼理海关监督。广东则特派满人为海关监督,外国人称之为Hopoo,这即是户部,因为广东的粤海关是归户部管的。那时外国方面,英国代葡萄牙而起,活动于澳门、广东、厦门等处,最后选定舟山列岛中定海的红毛馆为居留地。而中国则不之许,只准其仍在广东贸易。

康熙以后中国同外国贸易,大概以对英为最多。葡、荷两国都已衰歇,英国起而握东方贸易的枢纽。这两国的贸易彼此都脱不了专卖一途:英国方面有东印度会社(East India Company)来垄断一切,中国方面也有所谓行商操纵中外贸易的大权。中国的行商,即是宋元以来舶牙同牙行的蜕变。清朝之有此,大约起于康熙四十一年(一七〇二年),那时有一种官商,由官府指定一人为经纪与以独占中外贸易的特权:外国人经彼之手以购入绢茶等货,输入的外国商品也经由官商之手以流通国内,外国商人同中国商人以及中国官府,都由特许官商为之中介。后来因为这种制度很有流弊,遂改为行商;或名公行制度,由一人独占的官商分而为若干行来共同担负对外的贸易。这种制度只限于广东一处。外国商货入境征收税项,以及外国商人的管理等事,全归这些行商负责;各公行负债,则彼此连带责任。到乾隆二十二年(一七五七年)封锁其他海港,专限广东一处同外国通商,于是这种公行制度才实行确定。

广东的公行,一称为洋行的,即是一种基尔特制度的组合。清初,广东的贸易全握在这种行商的手里。乾隆十六年时候这种商人有二十八家,二十二年减到二十六家。行商中又因地域而分,乾隆二十五年(一七六〇年)计有:外洋行“专办外洋各国夷人载货来粤发卖输课诸务”,共有九家,本港行“专管暹罗贡使及夷客贸易纳饷之事”,共有三家;福潮行“报输本省潮州及福建民人往来买卖诸税”,共有七家。后来公行因为负债太多,曾一度由官府将公行制度废止。乾隆四十七年左右,又行恢复对西洋贸易的公行,并规定为十三家。(至于十三行的名称,则清初即已有之,屈大均《翁州诗外》卷十六《广州竹枝词》可证也。)本港行到乾隆十年左右,因为三家负债,遭官府革除,以至消灭。所有事务,虽由外洋行代管,终于不振。洋行本身也因排场过大,负债倒歇,所有数目也时有增减。李调元时十三洋行只存丰进、泰和、同文、而益、逢源、源泉、广顺、裕源八行。乾隆时泰和行欠债到一百多万元,裕源行有四十几万元,当时洋行欠债之巨,可见一斑。道光四十七年闭歇同泰行,八年闭歇福隆行,其后又有东生行,都因拖欠外国商人的款项,以至倒闭。到《南京条约》时,十三洋行的名目是怡和行(外国书称此为Hawqua,即伍浩官,官名伍纪荣,刻《粤雅堂丛书》的伍氏就是这一家的后人)、广利行(Mowqua,卢茂官,卢继光)、同孚行(Ponkhequa,潘正炜,潘绍光)、东兴行(Goqua,谢鳌官,谢有仁)、天宝行(Kinyqua,梁经官,梁丞禧)、中和行(Mingqua,潘明官,潘文涛)、顺泰行(Saoqua,马秀官,马佐良)、仁和行(Punhoyqua,潘海官,潘文海)、同顺行(Samqua,吴爽官,吴天垣)、孚泰行(Kwanshing,易昆官,易元昌)、东昌行(Lamqua,罗福泰)、安昌行(Takqua,容有光)、Hintes Háng(Sunshing,严启祥)。

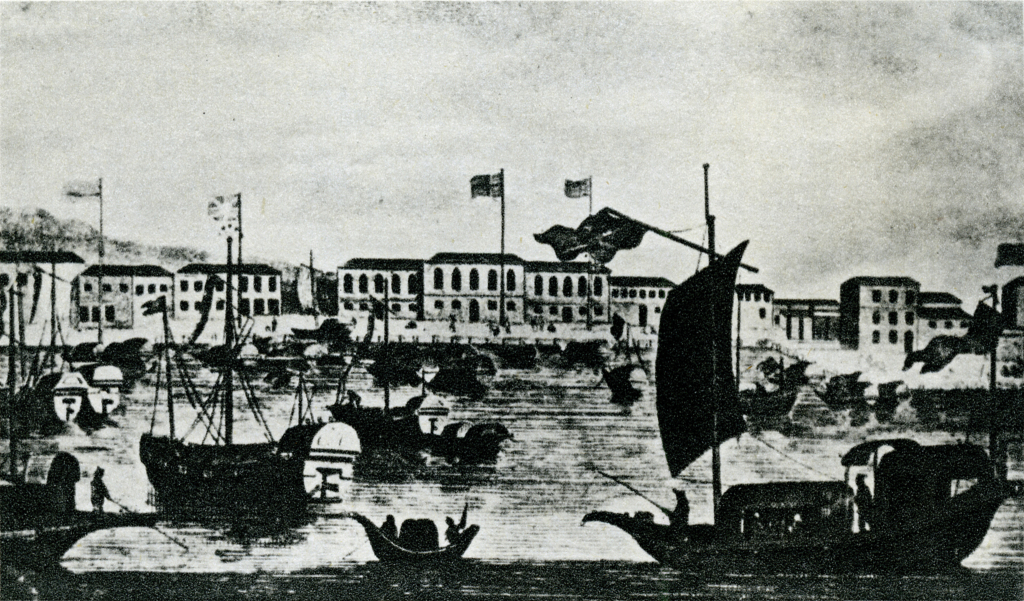

鸦片战争前,外国商人在广州十三洋行地方租建的商馆

十三洋行因为握有中国对外贸易的特权,无论输入输出,都得经过他们的手,所以最容易发财而成为大富豪。清初时候广东有银钱堆满十三行之谣。彭玉麟也说:“咸丰以前,各口均未通商,外洋商贩,悉聚于广州一口。当时操奇计赢,坐拥厚资者比屋相望。如十三家洋行,独操利权,丰亨豫大,尤天下所艳称;遇有集捐之事,巨万之款,咄嗟可办。”道光十四年(一八三四年)时,怡和行伍浩官的财产一共达二千六百万元美金,合现时一万万多,在当时世界上也是有数的富豪,十三洋行之富,于此可见一斑了。关于十三洋行的琐琐屑屑,也很有足以资谈助的地方。洋行商人因为同外国人接洽的机会多,所以容易感受欧风,第一个表现就是西洋式房屋。十三洋行在广州幽兰门西(至今广州还有十三行街的名称),结构与洋画同,中有碧堂,连房广厦,蔽日透月,扬州的澄碧堂即是仿此而作。不仅房屋建筑,即是器物之微也多采用洋式,如十三洋行的茗具白地彩绘,精细无伦,且多用界画法,能分深浅。而因同洋商交易,于是所谓Pigeon English的也随之而产生了。

凡是洋行商人都要从户部领到一种部帖。请领部帖,须交纳帖费,有时要费到二十万的光景。得了部帖之后,加入洋行公所,由洋行全体作为保证:一行破产全体负责。后来洋行设立,总先试办几年,有了成效,方准正式开办。洋行设立公所,议有条规:对于同洋人买卖的价格,要同行公议决定,与洋人私行买卖者处罚。内地运到广东的货物要卖给洋人,也得由同行集议,公定价格,不遵者罚。与洋人交易宜正直。负绿茶斤两证明的义务,严禁搀杂他物。对于磁器的买卖,一任他人,不过洋行要抽取百分之三十的税。这是比较重要的。中国那时同外国的贸易情形,在这些规条中可以见出大概来。

当时外国船到了广东,船舶货物都要课税。由澳门到香山,通事同引水人征三百二十五两至四百两。到了黄埔,要补充粮食的特许状以及雇用买办要征五十两至一百十六两。到了埠头,再要征收船钞。此外还要收取其他的费用,如属四百二十吨的船,正税收八百四十两二八五,合其他各种费用,一共要二千六百六十六两六六七。这是船舶所要征取的税。至于外商货物则于船到黄埔后,商人即寄寓夷馆(factory,这是外国商馆,为数也有十三,由十三洋行商人建造,租给各国商人)。货物搬上交给行商,于是货主拱手无为,一概听行商处置。海关对于输出输入的货物课税都很重,如棉花百斤,正税为一两五钱,此外正当的附加税二钱五厘,不正当的附加税达一两五钱。茶的正规课税每百斤一两二钱七九八,实际上的课税要到六两。归入官府,算是国家正式收入的正税,真是微乎其微了。

到广州贸易的外国商人,只能住于夷馆,受有严厉的限制。嘉庆二十四年(一八一九年)颁布八条规则,大致:禁止外国兵船进入虎门;妇女、枪炮等不准带入夷馆;外国商人所雇诸人俱须在澳门同知处登记,每一夷馆只准雇用八人;不许外人在河中泛舟取乐,洋人不得直接请愿,须经行商之手;行商不得欠外国商人的债;外国船到广东应直泊黄埔,不得游行各处。这些规条都由行商负责,监督洋人实行。

号称夷馆的外国商馆,自东至西为荷兰、英国东印度公司、英国、瑞典、比利时、美国、法国、西班牙,共是八国,共十二行。中以东印度公司为最有势力,同中国的十三洋行一样,也是采取独占贸易的政策的。英国东印度公司创始于一五七九年,其后又有一新公司出现。到一六〇〇年,两公司正式合并,改名联合东印度公司,垄断中国的贸易。在广东设立永久的组织,管理英国在华的商务。于国家特许状的范围以内,实行独占的贸易,自好望角至麦哲伦海峡之间,所有中国茶的贸易,严切保有其专卖权。在国内市场,也以东印度公司的地位为最高,公司的职员在规定的范围以内,可以自行做生意。中国同印度之间的贸易,英印人民都可参加,不过要向公司取得执照。这是英国对华贸易的概况,同中国的十三洋行政策似乎正同。英国不堪于中国十三洋行的轧取和官吏的剥削,东印度公司于乾隆二十年(一七五五年)特派总商哈利逊(Harrison,《中西纪事》作喀喇生)通事洪任辉(Flint)至宁波通商,都未能达到目的。但是英国之想自由贸易的心思无已。乾隆五十八年英国遣马戛尔尼(Lord Macartney)正式通使中国,谒见清高宗,要求自由通商,在浙开港,并通市天津,又要援俄罗斯例遣人寄住北京。马戛尔尼的请求自然无一能够实现,中英第一次的正式通使也告失败。但是中国的新局面也快要展开了,道光十九年(一八三九年)鸦片一战,中国同外国的交通方始急转直下,由蒙昧而入于明显。

《中西交通史》,向达/著,重庆出版社·华章同人,2025年8月版