现代考古学、历史学和经济史学研究认为,公元前1200年前后是一个近东历史的一个重要节点,标志着青铜时代一个繁荣周期的结束。荷马史诗的广泛传颂,使得特洛伊城的毁灭成为这个时期的一个标志性事件。

根据荷马和希腊剧作家欧里庇得斯(Euripides)的剧作,希腊联军攻取特洛伊城前后用了约十多年时间。联军在出征途中,海上无风,舰船不能前行。联军统帅迈锡尼国王阿伽门农(Agamemnon)听从了奥德修斯(Odysseus)的建议,写信将自己的小女儿伊菲革涅亚(Iphigeneia)骗到军营,作为祭品献给了海神。在摧毁特洛伊城后,希腊联军返乡途中,舰队被风暴吹散。阿伽门农历尽艰险刚回到家中,便被他的妻子杀死,为的是给伊菲革涅亚报仇。这是一个隐喻,暗指迈锡尼不祥的命运。

19世纪70年代,德国商人谢里曼(Heinrich Schliemann)在今土耳其西北角处、达达尼尔海峡南岸进行考古发掘,发表了考古报告,认为所发现的古代城市遗址就是传说中的特洛伊古城。谢里曼将出土的一批珍贵文物,包括各种金银器和珠宝,偷运出境,标上特洛伊国王“普里阿摩斯的宝藏”标签,在黑市上出售。,他随后又发掘了希腊的迈锡尼遗址,宣称找到了阿伽门农的墓葬。学术界多对谢里曼评价甚劣,认为他是19世纪欧洲文物贩子的典型,他的考古活动是盗墓贼式的破坏性发掘,几乎没有整理出任何带有文字的、能准确反映历史纪年的文物资料。

今天的考古学和历史研究认为,古代迈锡尼王国也是在公元前1200年前后崩溃的,与特洛伊的毁灭是同一时期。在这个时期,由腓尼基人建立的一个重要的城市国家乌加里特(Ugarit)也被摧毁了,时间相对更确定些,是在公元前1185年前后。

这幅图大体上描述了古代塞浦路斯岛(Cyprus)金属铜的贸易路线,显示了乌加里特城(Ugarit)的位置。乌加里特的西面是地中海的塞浦路斯岛,南面是沿着海岸通往埃及的陆路,有西顿(Sidon)、比布鲁斯(Byblos)、推罗(Tyros)和加沙(Gaza)等城市。在“第一个经济周期”(The First Economic cycle),即公元前1450年至公元前1200年间,乌加里特是连接巴比伦的交通枢纽和贸易中心。在“第二个经济周期”(The Second Economic Cycle),即公元前1200年至公元前525年期间,西顿和推罗城兴起,取代了乌加里特城,成为新的贸易中心。公元前525年,巴比伦帝国时代终结,波斯帝国建立,开启了“第三个经济周期”(The Third Economic Cycle),这个周期的时间较短,至在公元前295年结束。在此之前,比布鲁斯城早已衰落,和乌加里特一样,逐渐被历史所遗忘。来源: Andreas P. Parpas, The Maritime Economy of Ancient Cyprus in Terms of the New Institutional Economics, Archaeopress Publishing Ltd, TD, 2022, P.161.

乌加里特古城遗址位于现今叙利亚拉塔基亚(Lattakia)城北约10公里处,1928年发现,1929年由法国著名考古学家舍费尔(Claude F.A. Schaeffer)率队发掘。

出土的红宝石首饰、石碑和雕像等文物,被鉴定为几位埃及法老赠送给乌加里特国王的礼物,可确定的年代在公元前1970至公元前1787年间,证明这个城市与埃及之间存在着良好的关系。考古研究还发现,乌加里特历史上最繁荣、记载最充分的时期约是公元前1450年至公元前1200年,正是在这个时期,建成了规模宏大的王宫、寺庙、神殿和图书馆。

舍费尔第一次发掘发现了数百块楔形文字泥板,但多被转卖到黑市。1958年,有考古队对乌加里特城进行了第二次发掘,出土的泥板再次流入黑市。1973年和1994年又进行了两次抢救性发掘,共出土了420多块泥板,内容丰富,记载了这座城市与埃及、比布鲁斯、塞浦路斯及美索不达米亚之间的贸易联系。泥板档案文字记录确认,这座城市在最后的165年时间里,即公元前1350年至公元前1185年间,是受赫梯人统治,它几乎与赫梯帝国同时毁灭。

乌加里特古城在比布鲁斯北面,黎巴嫩山脉北端,地处交通要道。在古代,从这里可以绕过黎巴嫩山脉,向东进入叙利亚腹地,前往东北方向的大城阿勒颇(Aleppo)。这条道路依然至关重要,拉塔基亚实际上是乌加里特毁灭后建的新城,是叙利亚目前最重要的港口,俄罗斯在此地拥有一个重要的海军基地。

近百年来,整个近东地区最具学术价值的考古发现,是伊卜拉(Ebla)古城遗址的发掘。这个遗址位于叙利亚西北部、与土耳其接壤的边境城市伊德利卜(Idleb)城外的一个土丘,阿勒颇西南53公里处,地处现今的阿勒颇至拉塔基亚之间的交通线上。

伊卜拉的发掘工作是从1964年开始的,由意大利罗马大学保罗·马蒂亚(Paolo Matthiae)带领的一批专家谨慎地展开。1975年,考古队伊卜拉古代城市储藏的泥板楔形文字档案,共出土了17000多块,最早的可追溯到公元前3000年。档案排放有序,几乎完好无损,记录的内容极为丰富。

档案文字证明,伊卜拉城在公元前3000年就与比布鲁斯城有联系,语言相通。比布鲁斯从伊卜拉进口铜、锡、织物、香水、牲畜和谷物,出口金属制品和亚麻布。两个城市的王室之间建立了婚姻关系,有伊卜拉的公主嫁给了比布鲁斯的国王。

伊卜拉与比布鲁斯、特洛伊和乌尔加特等海岸城市不同,它处在农业地区的腹地。叙利亚北部平原河流纵横,非常富饶,种植大麦、小麦、橄榄、无花果、葡萄、石榴和亚麻,饲养着牛、羊、山羊、猪和家禽。伊卜拉控制着黎巴嫩山麓东侧和土耳其东南部的多个城邦,这些地区出产木材和白银。伊卜拉城和比布鲁斯一样,本身也是一个制造和分销中心。制造亚麻和羊毛织品,冶炼金、银,合金铜、锡和铅。

正是来自伊卜拉的档案文本,让人们更多、更深入地了解了比布鲁斯的社会经济和、政治制度和外交。伊卜拉与埃及的贸易需要通过乌尔加特和比布鲁斯进行,比布鲁斯与美索不达米亚之间的贸易联系,也需要通过乌尔加特和伊卜拉。由于地理位置和经济文化的原因,这几个城市都变得富裕起来。

档案文本还证明,伊卜拉的国王有任期限制,在任期内负责国家管理,一个由长老组成的委员会参与重要决策。这是极具价值的资料,因为学者研究比布鲁斯残缺的文字档案发现,它的国王谱系似乎也不是世袭的。而在西顿、推罗这两个著名的城市国家,有更明确的文物资料证明,在某些时期,它们的国王是由长老委员会临时任命的。

古人有云:“甚矣!知人论世之不易也。”研究任何问题,都须先回溯其过去,证之于事,证之于人,证之于历史,因为世上一切事物都不是无中生有、突如其来的,任何变化都必有其根源。所谓“滥觞流为江河,事始简而终钜”。

18世纪英国哲学家洛克John Locke和法国哲学家卢梭(Jean-Jacques Rousseau)都认为,国家是建立在“社会契约”概念的基础之上的。卢梭的《社会契约论》一书因法国大革命的关系,影响深远。德国历史学家弗兰茨·奥本海默(Franz Oppenheimer , 1864-1943)在其《论国家》(The State)一书中,对早期国家的形成有简明精当的论述,有力地批驳了“社会契约”国家理论。

弗兰茨·奥本海默(Franz Oppenheimer)《论国家:从社会学视角观其历史与发展》(The state : its history and development viewed sociologically)英译本,1999年美国新版。该书用德文写成,出版于1908年。英文译本于1914年出版。据英文版序,当时已有了匈牙利文和法文译本,罗马尼亚文和意大利文译本正在准备中。中文译本于1994年由商务印书馆出版,译者为沈蕴芳、王燕生。

奥本海默认为,国家起源于征服,是一个社会集团打败另一个社会集团后,由胜利者强行建立的。早期的社会集团是以血亲为核心,由氏族构建族群,耕种土地,牧养牲畜。他们会婚姻和争斗,自然地与周边族群融合。为修筑堤坝,开凿运河,或与周边其他族群进行战争,他们推举智慧超群、勇敢强悍的人物作为国王,发号施令。日月相推,寒来暑往,代代更迭,不断有新的氏族、族群和国家崛起,旋即泯灭。由于仅靠家族和血亲不足以维持统治,旧有的豪强家族往往会以祭司(priest)和专员的身份出现。他们往往更富有,且拥有平民家族所不具备的文化素养,了解天文、地理和历史知识,有祖上流传下来的政治经验,因而有资格作为统治阶级的成员,协助国王管理国家。在近东地区,神庙是国家的“上层建筑”,负责主掌维系社会团结的意识形态,神庙的最高祭司(supreme priest)往往有很大的权威,制衡国王的权力,甚至废黜国王。有时,国王也会清除祭司阶层,或者让自己家族成员担任最高祭司。统治阶级内部的斗争激烈,政权更迭频繁。

许多考古文献资料都能够证明,在早期的近东的城市国家,国王并不总是能够维持对国家权力的控制,保住自己的“王权”(kingship),时常会自然地过渡到“寡头政治”(oligarchies)。在后来的希腊各城邦,这是更为普遍的现象,亚里士多德和柏拉图都曾解释了这种现象,他们都正确地指出,这是因为一些家族拥有了足够的势力和金钱,运用势力和金钱来获得政治权力,然后把自己变成世袭贵族。他们都认为,希腊的许多城市都有“宪法”(constitutions),他们把这个“宪法”称为“民主”(democracy)。西方的古典历史学家在过去的几个世纪里也认为,西方社会是从希腊和罗马的“民主”开始的,后来被破坏了。

但史实反复地证明,柏拉图和亚里士多德所说的“民主”,只有在氏族社会时期可能存在,起源于希腊和罗马的社会最初也并不是“民主”,而且“王权”和“寡头政治”制度的变化远不是希腊人的发明,它们都可以追溯到伊卜拉和比布鲁斯等更古老的近东城市国家。

国家是历史的产物,是随着历史进程而不断发展变动的。每个国家都无法摆脱自然地理、经济发展水平和历史文化传统等因素的限制,在政治制度上各有特点,在世界上从来没有完全一样的国家。中国古代圣贤很早就极强调谨慎执政,以其维系政权稳定。尧帝曾作戒曰:“战战栗栗,日谨一日,人莫踬于山,而踬于垤。”意为人不会被大山绊倒,而会被小土坷垃绊倒。禹帝时,仪狄作酒进献,“饮而甘之”,曰:“后世必有以酒亡其国者。”有训曰:“民可近不可下,民为邦本,本固邦宁。”“内作色荒,外作禽荒,甘酒嗜音,峻宇雕墙,有一于此,未或不亡。”武王做铭曰:“所鉴不远,视尔所代”;“见尔前,虑尔后”;“与其溺于人也,宁溺于渊。溺于渊,犹可游也,溺于人,不可救也”;“毋曰胡残,其祸将然;毋曰胡害,其祸将大;毋曰胡伤,其祸将长”。

忧患意识是我们民族性的一个突出特征,它深深地根植、始终贯穿于中国的文化传统中。“作《易》者,其有忧患乎?”孔子这句话所指出的,便是《周易》这部书所深深蕴含并处处辐射出来的忧患意识。“战战兢兢”、“如履薄冰,如临深渊”,“君子终日乾乾,夕惕若”。不但白天时时刻刻振作精神,提防不测之事发生,到了夜间也不松懈警惕,唯有这样,才可以有随时化险为夷、转危为安的精神准备。中国文化道统数千年一以贯之,屹立不坠,自有其神髓所在。

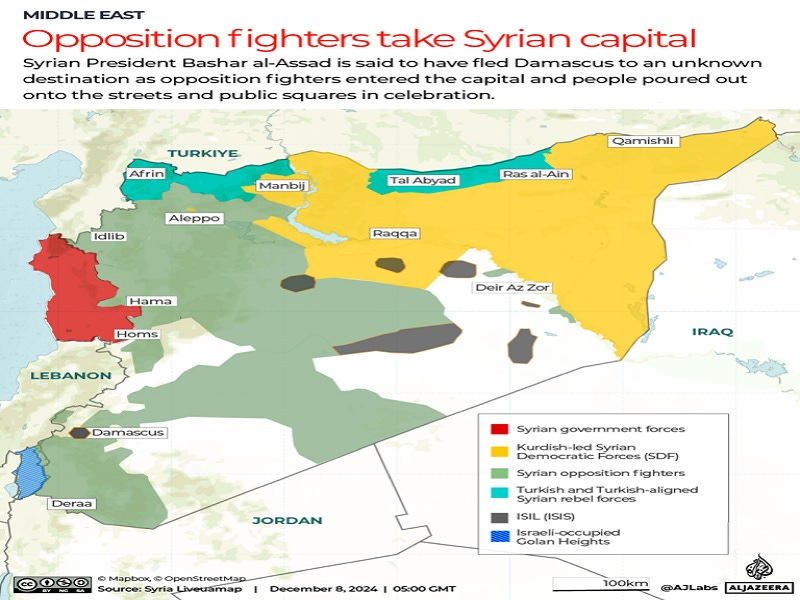

伊德利卜(Idlib)是古代叙利亚伊卜拉遗址所在,这个城市和阿勒颇一样,因近年来陷入战乱而闻名。由美国和欧洲暗地支持和武装的反叛组织,正是以伊德利卜为基地,潜心经营十余年,于2024年12月推翻了阿萨德政府,夺取了政权。伊德利卜和阿勒颇一些博物馆、大学所收藏的大量珍贵文物被劫掠,流入西方黑市。来源:OpenStreetMap网站

古代叙利亚伊卜拉城泯灭之前,其官僚体系已相当完备,各地区和各部门由国王任命的十几位总督或专员负责,其中有两位在城内。国家的布料生产部门由王后负责。伊卜拉的鼎盛时期是在公元前2600年至2240年间,它统治的范围延伸到美索不达米亚北部地区,与苏美尔的关系密切。在伊卜拉出土的石板和泥板文本,是苏美尔楔形文字。档案文本中,有苏美尔文字表、词汇表、地名词典,证明伊卜拉曾经是一个教育中心,设有官方办的学校,有来自苏美尔的老师。由此也再一次印证这样一个事实:苏美尔是古代近东文明之源,也是后来的希腊、罗马文明之滥觞。