从疾病观察人类历史的著作,前有威廉·麦克尼尔在1976年出版于美国的《瘟疫与人》,后有弗兰克·M.斯诺登《流行病与社会》一书,首次出版于2019年。而在威廉·麦克尼尔之前,则有日本病理史泰斗立川昭二在1971年出版的《文明的病因:从疾病看待世界文明史》(以下简称《文明的病因》),成为其疾病社会史的奠基之作。

上述三书的中译本

上述三书的讨论都涉及了人类文明中影响深远的鼠疫、霍乱、结核病等疾病。《瘟疫与人》着重于探讨人类在“微寄生”(病毒、细胞或多细胞生物)与“巨寄生”(多样的大型天敌)之间的危险平衡,尤其是人与微寄生之间长期维持着一种内涵上不断变化但却不失平衡的关系。《流行病与社会》的核心关注点之一则是不同时代的社会为抗击、预防、治疗,甚至根除流行病所采取的策略。而立川昭二《文明的病因》关注的是人类文明与疾病的纠葛,旗帜鲜明地提出:“文明创造疾病,疾病又反过来塑造文明,两者相辅相成,往复循环。”

从疾病中观察世界的联系

通常认为,15世纪末的新航路开辟使人类第一次建立起跨越大陆和海洋的全球性联系。各个大洲之间的相对孤立状态被打破,世界开始连成一个整体。但《文明的病因》勾勒出了一幅疾病穿梭于世界各地的图景,早在15世纪之前,疾病就已随着人类的迁徙、贸易、战争等传播,区域与区域之间,大陆与大陆之间的联系早已可以从疾病的脚步中窥见。

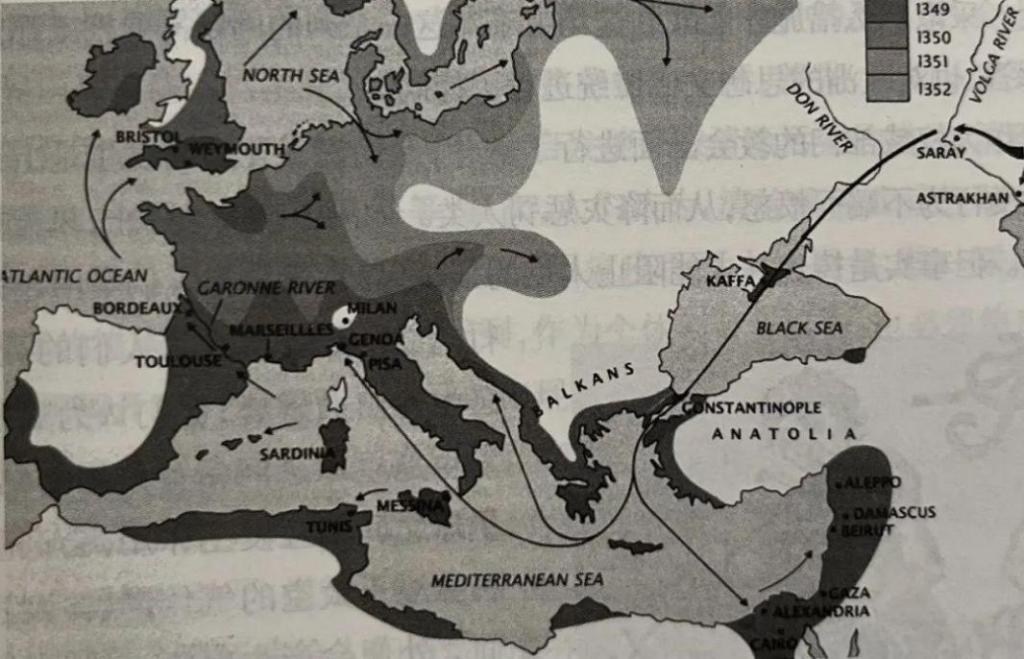

人类文明最早的瘟疫记录来自于《伯罗奔尼撒战争史》,据修昔底德记载,这场公元前5世纪的瘟疫起源于苏丹地区,然后传至埃及、利比亚,再到雅典的外港比雷埃夫斯,最终大举侵袭雅典。这样的疾病迁徙不断在人类文明发展的进程中上演。历史上第一场有确凿证据的鼠疫发源于公元540年前后的埃及培琉喜阿姆。这座城市位于尼罗河口东侧和苏伊士运河的交汇处,是当时阿拉伯商人的重要补给点,也是当时的政治文化中心拜占庭通往非洲的中间点。鼠疫沿着这条路线飞速蔓延,先袭击了拜占庭,然后向着欧洲内陆高歌猛进,一路杀入爱尔兰,到6世纪末才终于结束。在此之后,一场蔓延极广、被称为“黑死病”的鼠疫来源更是众说纷纭。不论是14世纪中国华南地区的一场大瘟疫,沿着贸易的主干道——丝绸之路杀向欧洲,还是中亚地区的一场鼠疫,东传向中国,西往克里米亚半岛卡法城,经黑海而至君士坦丁堡。这些对黑死病起源地的推测,都反映随着世界文明交流愈加密切,疾病涉足的范围也愈发广袤。

黑死病传播路线图

自新航路的开辟后,这种倾向愈发明显。哥伦布发现新大陆,给欧洲带来了无可估量财富的同时,梅毒亦作为航海“礼物”之一,在1493年被带回了巴塞罗那。翌年,法国国王组建意大利远征军,雇佣兵中就有患上此病的西班牙人。在法军进驻意大利之际,梅毒在意大利爆发,并在极短时间内发展成瘟疫,在席卷欧洲大陆的同时,也随着大航海时代的波涛,在16世纪登陆中国广东,然后沿水路北上,扩展至中国全境。而与中国一衣带水的日本也在1512年出现了梅毒的身影。19世纪,本来只是印度河流域(特别是孟加拉南部地区)风土病的霍乱,随着近代文明的进步和交通的发达,乘着国际交流的东风成为了全球流行疾病。而在《文明的病因》初版后54年的今天,我们刚经历过一场新冠肺炎的洗礼,至今尚未完全平息,仍不断有新的变异毒株出现。在疾病传播越发加快的脚步中,我们可以深刻感知到世界各地早已被紧密地联系在一起,地方性传染病愈加容易地越过原有的地理界域而远播各地,人类共享同一个“疾病库”的程度也便越发加深。潜伏在一隅的疾病蠢蠢欲动,随时可能在转瞬间席卷全球,成为人类文明需要共同面对的难关,突显出人类命运共同体构建之必要性。

通过疾病重新审视文明

文明的交流不但带动了疾病的交流,在文明的发展下各种公害病、职业病也被源源不断创造出来。尤其是迈入工业革命时代,诞生的不仅有飞驰的火车、高速运转的生产机器,还有疾病的温床——黑乡与贫民窟。前者是无产阶级的工作场所,后者是他们的居住地。肺病、猩红热等疾病在狭窄、密集、破落的贫民窟中肆虐,而糟糕的劳动环境,不但摧残着工人的肉体,更折磨着他们的精神,平均寿命15岁的统计数据令人惊骇。尤其是公元前5000年就已经出现在人类社会中的结核病,被19世纪的工业革命浪潮推上了历史舞台的台前,在西方掀起巨大的社会问题,获得了“白色鼠疫”之名。结核病的元凶——结核杆菌在1882才被发现,其化学疗法要直到1943年以后才问世。在此之前,人们只能依靠社会力量对抗结核病,于是《济贫法》《劳动法》《工厂法》《公共卫生法》等法律相继出台,政府铺设新的下水道、修整道路,贫民窟随之逐渐消失,在一系列亡羊补牢的措施下,结核病才被挤出了各个文明社会。

与西方相比,东方国家的近代化更充满了紧迫感,为了免于沦为西方列强的殖民地,日本明治维新提出了“富国强兵”的口号,在100年间使日本民众的生活与文化取得了前所未有的提高与进步,但这种发展是以军事国家建设为杠杆,以战争为基石的。政治、经济、思想、文化都染上了军国主义色彩,一切都以军事优先。于是西方工业革命中的错误再次上演,甚至更为严峻。在日本近代化的过程中,地租改革使小农失去了土地,大量流向城市并沉淀下来;下级士族失去秩禄而家道中落;工匠群体随着行会组织解体和社会需求变化而没落,幕末农村和城市的贫民群体随着明治维新的资本主义改造进一步扩大化、严峻化。流亡农民、没落士族、失业工匠组成了庞大的城市贫困阶层,为疾病提供了广大宿主群体,成为明治年间霍乱、赤痢、天花等疾病大流行的重要因素。以结核病为例,该疾病的流行期与日本工业革命时期或者说资本主义的成立时期,以及帝国主义发展时期相重合。而在富国强兵、殖产兴业道路上狂奔的明治日本,光是应付传染病和军队医疗就已分身乏术,更无力再顾及母婴卫生、营养等公民基本的健康问题。哪怕是在流行病的应对上,高额的皇室支出和军备夸张费用也挤占了本就有限的防疫预算,好不容易搭建起来的地方卫生组织轰然解体,地方卫生行政被扔给了警察部门。

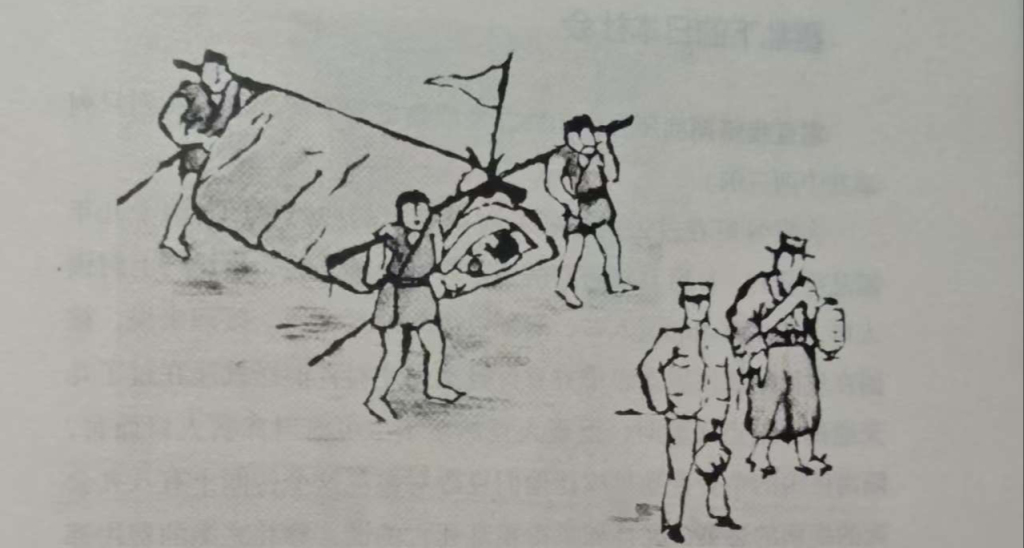

当时日本警察负责的卫生行政业务充斥着草菅人命的邪风。传染病患者被警察强制抓入条件落后的避病医院隔离,死者也会在警察的监督下火化,在当时的民众眼中,避病医院就是地狱,去往避病医院的路是一条不归路。当市内避病医院再也收纳不下患者时,警察甚至把还剩一口气的重症病人直接送往火葬场。据《警视厅史》记载,彼时市内的所有火葬场通宵达旦开工,却仍然赶不上送过来的速度。明治十九年(1886),赤痢、肠伤寒、天花、霍乱四种传染病在日本夺走了14.6万余人的生命,与日俄战争的死亡人数不相上下。除了肉体上的病痛,明治维新在使日本迈入近代化的过程中,剧烈的社会变革,生活模式、伦理、价值观的剧变和生存竞争的激烈化带来的是教育更加繁重、生活更加艰难,社会逐渐被营造成了一个让精神病发展成社会病的生态,而到了立川昭二撰写《文明的病因》的时代,日本精神病人的增加已经与其他文明国家不相上下,且精神障碍者的犯罪益加频发。

巡捕与官吏开路,抬送病人去避病医院隔离

历来对于日本明治维新的评价更偏于正面,它使日本实现了近代化,摆脱了不平等条约,免于成为西方世界的附庸。在富国强兵、殖产兴业、文明开化的三大口号下,资本主义的各项制度都被复刻到了日本社会,生活习惯也积极向西方看齐,力图摆脱落后,成为所谓文明世界中一员。而疾病作为一面镜子,恰恰折射出了这场日本社会巨大变革的阴暗一面,在“富国强兵”号召下获得的文明“进步”,真正“进步”的到底是哪一方?

再反观现代社会,在科技日新月异的同时,各种致癌物质也在不断被人们发现,如皮肤癌的致癌物有沥青、焦油、柏油、矿物油;肺癌的致癌物有镍、铬、砷化物、石棉等;白血病致癌物有苯、X线、辐射等。可以说人类文明每创造一个新产品,也顺便创造了一个新的致癌物,最为直接地体现着疾病是文明所创造的。立川昭二不由发出这样的感叹:“或许未来的某一天,科学能够取得对癌症的胜利,但是,与其患了癌症之后再去治,更加治本的方法难道不是创造一个不会患癌的文明吗?”

世界疾病中若隐若现的东方

令人遗憾的是,与许多探讨疾病对世界历史影响的作品一样,《文明的病因》对中国、日本、朝鲜等东方国家着墨甚少,尤其是20世纪之前的世界文明史探讨中,更偏重于西方,以中国为代表的东方世界仿若不存在一般。但立川昭二“文明创造疾病,疾病又反过来塑造文明,两者相辅相成,往复循环”的核心观点,同样可以被运用到我们对于中国历史的观察中。

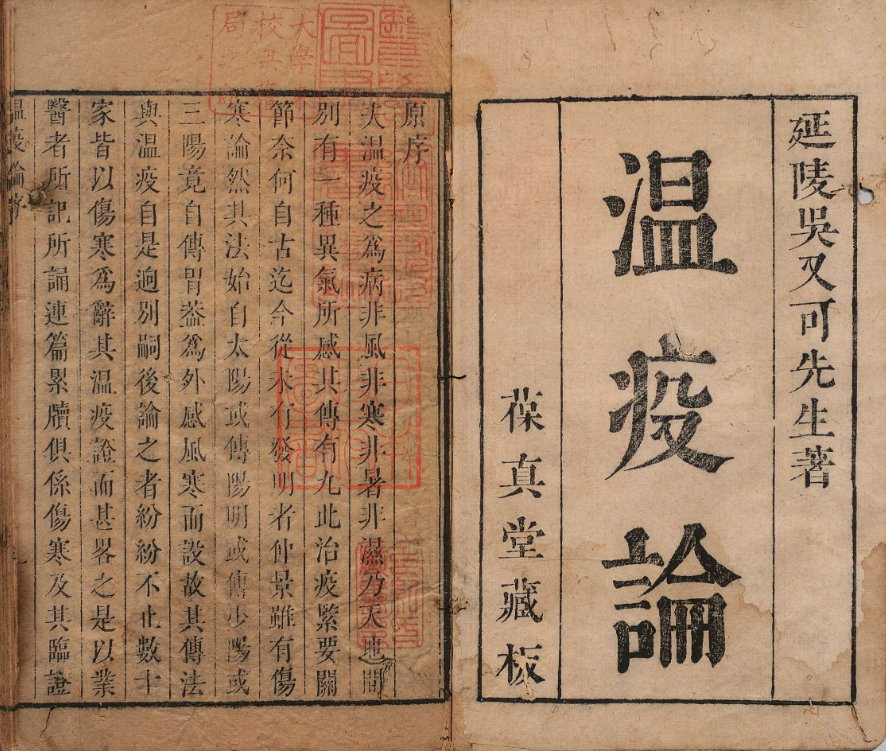

在西方世界的历史中,瘟疫是古代希腊和古罗马灭亡的原因之一;中世纪晚期席卷欧洲的鼠疫是拉开近代帷幕的阵痛;斑疹和伤寒是拿破仑远征俄国失败的原因之一。这些成为疾病改变文明、驱动社会的最有力证明。那么,我们中国又是怎样的呢?公元208年的赤壁之战造就了此后的曹、刘、孙三分天下。在这场战役中,瘟疫成为左右战局的重要因素,魏蜀吴三家的记载中都强调瘟疫的影响。《三国志·武帝纪》记载:“公至赤壁,与备战,不利。于是大疫,吏士多死者,乃引军还。”同书《先主传》记载:“时又疾疫,北军多死,曹公引归。”《吴主传》亦有:“公烧其余船引退,士卒饥疫,死者大半。”《江表传》也将这场大战的功劳归于疾病,认为曹军恰逢瘟疫,才让周瑜烧船成功,获得虚名。关于这场瘟疫的真面目,有学者推测是急性血吸虫病流行,也有观点认为是疟疾或斑疹伤寒。无论是哪种疾病,这场瘟疫都极大地削弱了曹军实力,使孙刘联盟得以在赤壁击败曹操,为三国鼎立奠定基础。中国历史的许多节点都能看到类似的情况,疾病在文明发展的过程中扮演着重要角色。据《金史》记载,金朝末年的汴京城爆发瘟疫,死者达九十余万。这场瘟疫使汴京城毫无抵抗之力,彻底成为蒙古大军的囊中之物,唾手可得。明代万历年间,山西境内爆发的一场瘟疫,东进入京师地区,传入山东,蔓延至大江南北,形成全国范围的大流行,造成了大量人口死亡。《明史》评价:“明之亡,实亡于神宗。”除了皇帝昏庸、政治腐败等因素外,这场始自万历年间,持续至崇祯时期的全国性大疫也成为推动明王朝走向灭亡的重要因素。

中医温病学的标志性著作《温疫论》正是在明末大疫的背景下成书

而中华文明亦以自己的方式塑造着疾病。以西方社会极度恐惧的麻风病为例,西方基督教社会将麻风病视为上帝的惩罚,患者被驱逐入名为拉萨列托(意为乞丐收容所)的麻风病院,只能在指定的时间内进城乞讨,还须身着显眼的衣服便于他人辨认。在有效的治疗手段出现前,西方依靠社会的歧视、排挤麻风病人这种非人道行为来压制该疾病的传播。

中世纪乞讨的麻风病人

中国古代社会虽然也存在对麻风病患者的排斥,但是并未如西方基督教社会一般,对麻风病患者产生异常深远的集体性恐惧。根据梁其姿的研究,隋唐时期受道家求仙思想的影响,麻风病甚至与得道成仙产生联系。作为道教中人的孙思邈称:“得此病者,多致神仙。往往人得此疾,弃家室财物入山,遂得疾愈,而为神仙。今人患者,但离妻妾,无有不瘥。”基于这种理念,治疗方法要求人们禁房事、禁嗔怒,避免激烈情绪,饮食上禁五辛生冷、白酒、猪、鱼、鸡、牛、羊等美食,抛开所有俗务,入山疗养,如修道之人一般。孙思邈还将水银等炼丹的成分运用到治疗中,许多药方都被冠上“仙人”开头,如“仙人黄灵先生用天真百畏丸治一切癞病方”“仙人治癞病神验方”等。而至明清时期,麻风病开始被认为是湿热岭表地区的风土病,人们对其的传染性也有了更为深刻的认识,从明代中期起,福建、广东、江西、浙江、湖南等地纷纷成立隔离麻风病患者的官方机构。但中国的麻风病隔离机构与西方的拉萨列托极为不同。这些机构既没有宗教性或仪式性,也没有将患者完全逐出社会,更没有给予严密的监督与治疗。而是予以起码的物质条件,让他们在社会边缘存活,让社会对麻风的恐惧与保存患者卑微生命之间取得一定的平衡。

直至19世纪,西方帝国主义列强在亚洲、非洲建立起殖民政权,中国的麻风病情引起了他们的注意,自19世纪后期至20世纪,中国被认为是透过移民将麻风病传播至全世界的危险种族。中国的精英们开始积极推动西式麻风院的建设,一方面是因为他们认为中国传统社会落后,对麻风病从未有过像样的防疫措施;另一方面,他们将麻风病流行因与果归为中国民族精神生活的堕落,建立麻风院成为当时民族主义诉求的重要内容,被视为向西方先进社会看齐,中国现代化的一个指针。麻风病作为一个古老的疾病,在中西方的文化中既有相同的一面,又有着极为不同的一面。中西双方虽然都有着对麻风病人的排斥与厌恶,但中国传统社会的厌恶并非是基于宗教的,其麻风院的产生也是出于社会对传染病的恐惧、地方政府的财政情况、以及医学发展等因素,是一项试图照顾到各方面的、理性的世俗政策。而面对近代西方列强的欺凌,中国精英渴望通过麻风院的建设,消除“次等民族”的污名,消灭麻风病成为现代化的内容之一。

总之,既然疾病是贯穿人类历史的存在,那么无论东方与西方都能从中观察自身文明的发展变化,比较二者的异同,思考其背后的原因,以及通过疾病看到东西文明相互之间的交流与影响。东方不应在世界之外,东方亦在世界之中。

小结

生老病死是人不可抗的自然规律,其中,生、老、死代表人类生命发展的不同阶段,“病”则如影随形,贯穿于生命始终。对个人是如此,对文明亦不例外。《文明的病因》中回顾世界历史各个阶段的区域性疾病与大流行病,从古希腊、罗马帝国、中世纪、文艺复兴、工业革命,直至20世纪近代文明,伴随着人类文明的演进,不明瘟疫、鼠疫、麻风病、梅毒、肺结核、大流感、霍乱等疾病也先后登场,在人类文明史上留下了深刻的烙印。在《文明的病因》成书后,SARS、埃博拉、禽流感、新冠肺炎等大规模流行病先后出现,给今天的我们留下了不可磨灭的深刻记忆。古人云:“以史为镜,可以知兴替。”而疾病恰背负着“历史”这一遥远而沉重因果。正因为疾病有着显著的历史性,所以我们了解过去的疾病,就能理解现在的疾病,从而帮助预测未来的疾病,给予人们一些对疾病、对社会、对世界以新的启发与思考。