秋分时节,凉风渐生。古人称农历八月为仲秋,这两日江南天气从暑热换为凉爽。

秋分在秋季九十天之中间,平分秋色。秋天是带着思念的愁绪,比如莼鲈之思。那是《世说新语》中的故事:“张季鹰辟齐王东曹掾,在洛,见秋风起,因思吴中莼菜羹﹑鲈鱼脍。”莼菜鲈鱼是好,而我的馋虫在思念菱角。

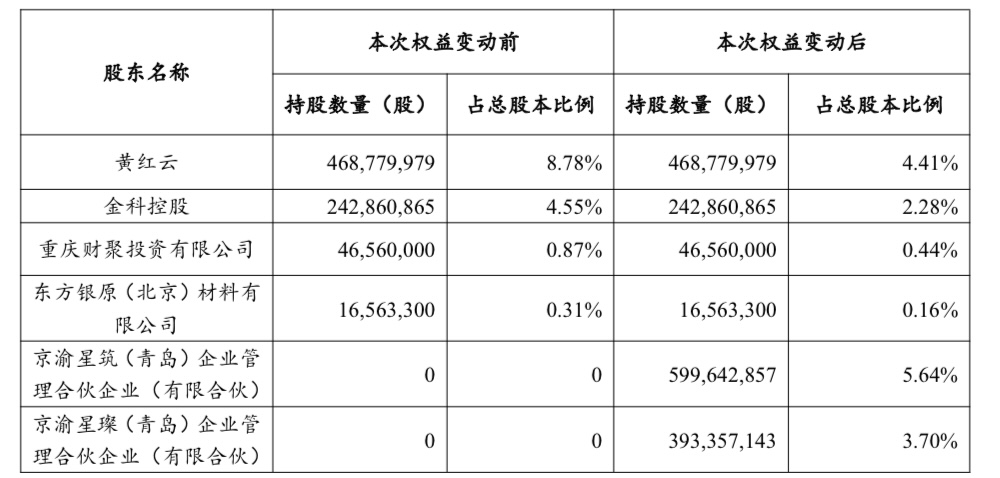

《仿仇实父采菱图》 清 王翬 大都会艺术博物馆

菱角是江南的鲜品。菱角古人也写作芰实,古代按尖角数目来区别菱与芰。

王氏武陵记云:“两角菱,四角、三角曰芰。其叶似荇,白华赤实”。二角者为菱,三角四角者为芰。如今倒不见“芰”这种称呼,统称为菱。桐乡罗家角遗址中出土过野菱角,并不是远古时期菱角比较小。而是野菱没有被人工选育过,叶与果俱小,菱角刚直尖锐,易刺人手。在饥荒年代,野菱也是作为就救荒食物。水乡人家过去大多会养家菱,家菱叶实较野菱硕大,菱角柔脆,其色或青或红或紫,嫩时剥壳而食,皮薄肉脆。待老熟则壳硬色乌,沉坠江底,明清时候谓之“乌菱”。种菱大多在三月。清明前后,立夏时移栽菱角秧——这倒不难,发芽的菱角包上泥团丢下塘中即可,菱实落入淤泥,最易生长。因为菱这种植物耐深水,又是浮水随波的,生命力会比莲、芡强上许多。清人阮元《吴兴杂诗》中总结湖州地方上的农作经验:“深处种菱浅种稻,不深不浅种荷花”。如果任凭菱秧生长,可以四处漫游,阻碍航道又不便采收,湖泊河道中是用竹竿系草绳圈拦出边界。从远古野生到农作,后来菱也移入了文人的庄园,比如吴宽的东庄。

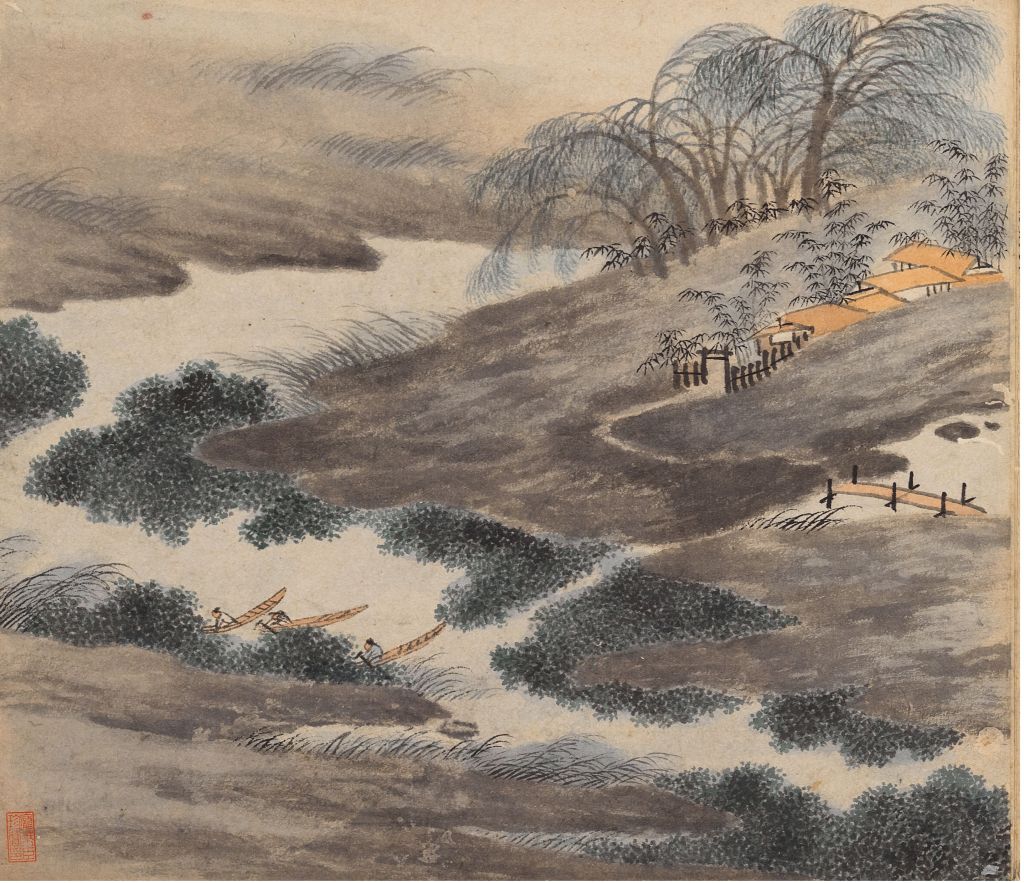

东庄图册 明 沈周 南京博物院 画中即为菱濠

东庄是明代苏州一处著名的文人园林,由吴宽之父吴孟融始建,经吴氏三代增修而成。刘大夏《东庄诗》说:“吴下园林赛洛阳,百年今独见东庄。”当时苏州园林就已经闻名遐迩,而吴家的东庄更是吴中翘楚。它位于葑门内,原为五代吴越国钱文奉的“东墅”旧址,元代废为农田,明代重建后成为苏州城东的文化地标。园中以水景为特色,菱濠即是东庄十八景之一,这是一条种植菱角的水道。成化十年,画家沈周访吴宽父融于东庄。他的《东庄图册》,画中所描绘的便是吴家的庄园。

吴宽,字原博,号匏庵,世称匏庵先生。在明成化八年会试、廷试均得第一。吴宽与沈周交往甚密,也是文徵明的老师。明焦竑《玉堂丛话》:“吴文定好古力学,至老不倦。于权势荣利,则退避如畏。在翰林时,于所居之东,治园亭,莳花木,退朝执一卷。日哦其中。每良辰佳节,为具召客,分题联句为乐,若不知有官者。”东庄以水景闻名,李东阳在《东庄记》中记载:“菱濠汇其东,西溪带其西,两港旁达,皆可舟至也。”菱濠作为园中重要水系,既是景观元素,也承载着农耕与文人生活的交融。明代诗中多次描绘菱濠的景致,吴宽自己的《对雨》诗中以“东望菱濠归去好,吴侬家有木兰桡”句,写雨中东庄菱濠泛舟之趣;王弼《吴少宰东庄菱濠》勾勒采菱场景:“谁家木兰船,濠上采菱角。日暮唱歌归,天寒秋水落”,吴俨、石宝的诗则聚焦采菱细节,如“菱头初刺人,菱叶已零乱”“居人来采菱,菱角渐有刺”,展现菱角的生长与人的互动。

读着明人诗句,让人好奇那当时菱濠中是种什么品种的菱角,可惜大名鼎鼎的东庄并未如拙政园、狮子林那般留下来,我们通过文人的诗歌与图画能想象菱田的雅趣。

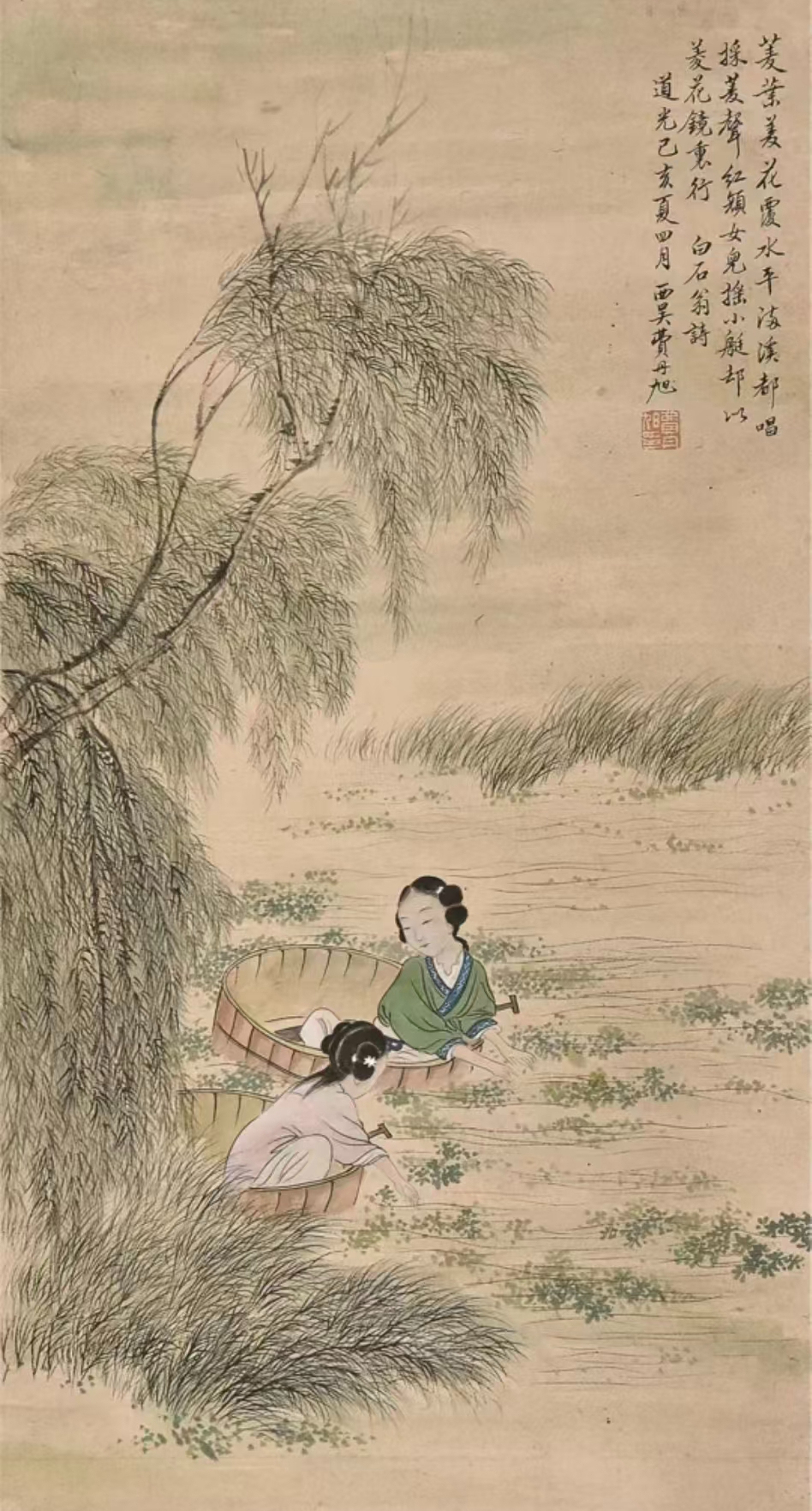

清代工笔人物画中的采菱女子

除去野生的菱种,我国各地菱的品种也不乏出色的。唐《酉阳杂俎》中便记载苏州两角的折腰菱与三角而无芒的郢城菱。宋时《咸淳临安志》中有沙角菱,馄饨菱等区别。金代《食物本草》中记录的更为详细。明清时候江浙的菱角就更加成熟,区分了不少品类。在当时菱的生长与地域密切相关,比如明代嘉兴人李日华其《紫桃轩杂缀》记载的“小青菱”:“此物东不至魏塘,西不逾陡门,南不及半路,北不过平望,周遮止百里内耳。”嘉兴的小青菱是无角菱,比无角的南湖菱略小。再如万历秀水县志:“秀水水实之品,菱,红有三种,沙角环菱;锅窑荡,青有二种,馄饨菱、尖角菱。明代苏州文震亨《长物志》卷十一记载的品种更为丰富:吴中湖泖及人家池沼皆种之。有青、红二种:红者最早,名“水红菱”;稍迟而大者,曰“雁来红”;青者曰“莺哥青”; 青而大者,曰“馄饨菱”,味最胜。最小者曰“野菱”。又有白沙角,皆秋来美味,堪与扁豆并荐。

南湖菱 作者供图

尽管菱田如今越来越少,但吴越的菱角保留着古老的品种名称,并且拥有自己的欣赏者:

水红菱:两角,色红而鲜,盛于五、六月,嫩时,充果最佳。雁来红:四角,色红而大,八月雁来时成熟,故名。沙角菱:家种者,两角光滑,柔软。野生者,四角尖锐,刺人。其色俱青,盛于霜降前后,老时蒸煮食之。馄饨菱:象形命名。两角,四角间而有之,色青且大,蒸食甚美。风菱:一名折腰菱,形如弓, 两角弯卷,今人俟其老时去壳,风乾谓之菱米,以充果品,款宾餽遗重之。乌菱:两角形与折腰菱相似,略小,色黑,如煤炭,内肉虽白,微带青黑。冬尽时,泥污中掘起, 颇有齆气,熟食甚香美。

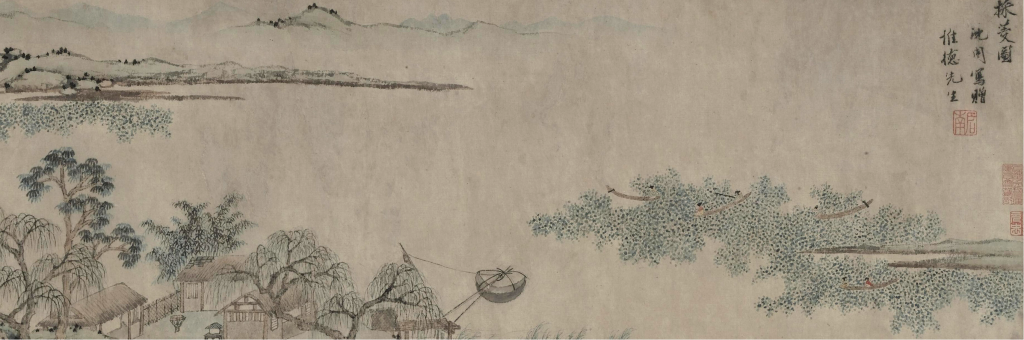

采菱图卷(局部),右侧有小船掩映湖中。 明 沈周 上海博物馆

采菱船

清代工笔人物画中的采菱女子,用的是圆形的桶,便于在塘陂间回转周转。

每年秋分前后,迎着朝阳与微风,农人纷纷招呼亲朋下河塘采菱,自古以来的事。“菱荇中间开一路,晓来谁过采菱船”,从古至今,采菱采莲是西北边的人对江南的诗意印象。沈周《采菱图》上题词一阙:“菱湖女子梭船小,清水映红妆。风流何似,花间翡翠,锦上鸳鸯。为翻绿盖,误拈紫角,纤指微伤。看他去也,一声高唱,十里斜阳。”事实上采菱没有文人画家笔下那么浪漫艳丽,是极其辛苦的劳作。采菱人需坐在菱桶里,手划着在满塘的绿色浮叶中前行。菱角躲在水下,得先弯腰将整朵菱盘捞起,才能进行挑选采摘。若没有经验,很容易因重心不稳掉入河中。粗犷的江边有劳动号子,江南采菱,乐府诗中也有采菱曲,也称为菱歌。

采菱曲 南梁 · 江淹

秋日心容与,涉水望碧莲。紫菱亦可采,试以缓愁年。参差万叶下,泛漾百流前。高彩隘通壑,香氛丽广川。歌出棹女曲,舞入江南弦。乘鼋非逐俗,驾鲤乃怀仙。众美信如此,无恨在清泉。

荡舟游女满中央,采菱不顾马上郎。在潋滟水光与朦胧烟霭之间,她们向自然讨取一丝清甜。自古以来,文人墨客为采菱一事赋予了丰沛多情的想象,字句间流淌着诗意的遥思。然而纸张上所铺展的意象,又怎及现实生活那般鲜活淋漓?南宋范成大所作《采菱户》便与多数采菱题材的诗歌大异其趣:

采菱辛苦似天刑,刺手朱殷鬼质青。休问扬荷涉江曲,只堪聊诵楚词听。

清代画中的采菱女子

画中的采菱船,形态各异:有的如织梭,纤细轻灵;有的似圆桶,拙朴实用。圆桶之形便于在塘陂间回转周转,若遇大湖大河,则长梭形小舟更能载满累累菱实,穿梭自如。王维诗中曾有句道:“渡头烟火起,处处采菱归”,恍如一幅晚归的采菱图卷,烟火人间,舟影摇曳,恬静中见生动。

作者供图

农历七月下旬新菱上市,不过八月秋分中秋才是盛期,菱既可做水果生吃,又能当蔬菜烹饪,因为淀粉多,人们还会磨菱粉当粮食,做糕点。等秋天的尾巴,菱采收完,余留的残茎破叶便用来充当养猪饲料。每隔一周摘一回,这样的日子直到重阳。正所谓乡间古话:“八月菱角七月瓜,九月菱角收到家”。采摘过早,菱角没成熟,过迟,菱角沉落水中。明末美食家李渔说采菱“旋摘旋食,犹能存其至美……稍迟则色香味尽去矣。”至今嘉兴的菱角采来仍会泡在冷水中,“新出之菱,以冷水浸之,其肉更脆。”为的就是“鲜”,所谓鲜者,必在及时。水乡的莼、菱、芡、藕皆可蔬可果。李渔说:“独蟹与瓜子、菱角三种,必须自任其劳。旋剥旋食则有味,人剥而我食之,不特味同嚼蜡。”

袁枚《随园食单》载“煨鲜菱”,亦重鲜字:“以鸡汤滚之。上时,将汤撤去一半,池中现起者才鲜,浮水面者才嫩。加新栗、白果煨烂尤佳。”若问菱作蔬还是作饭?如吴俨在东庄时写诗“试问采菱归,作蔬还作饭?”对嘉兴人而言,只怕难以取舍。晚清夏曾传赞吴门馄饨菱“以铜锅煮熟,壳青不变,香糯异常”。家乡无角之菱,亦只需简单烹调:一点油、一撮葱、少许盐,煸炒后与咸肉、香肠同焖成菱饭,便是秋日最朴实的至味。