2025年9月24日是知名剧作家曹禺115岁诞辰。曹禺擅长在一个封闭的环境之中,将狂风暴雨写到极致。《雷雨》如此,《北京人》也如此。与《雷雨》最终谁也没走出那阴冷孤寂的周家不同,《北京人》写的是一则走出去的故事:那是更强烈的一场新旧冲突,发生在老北京的一座吃人的老宅里。

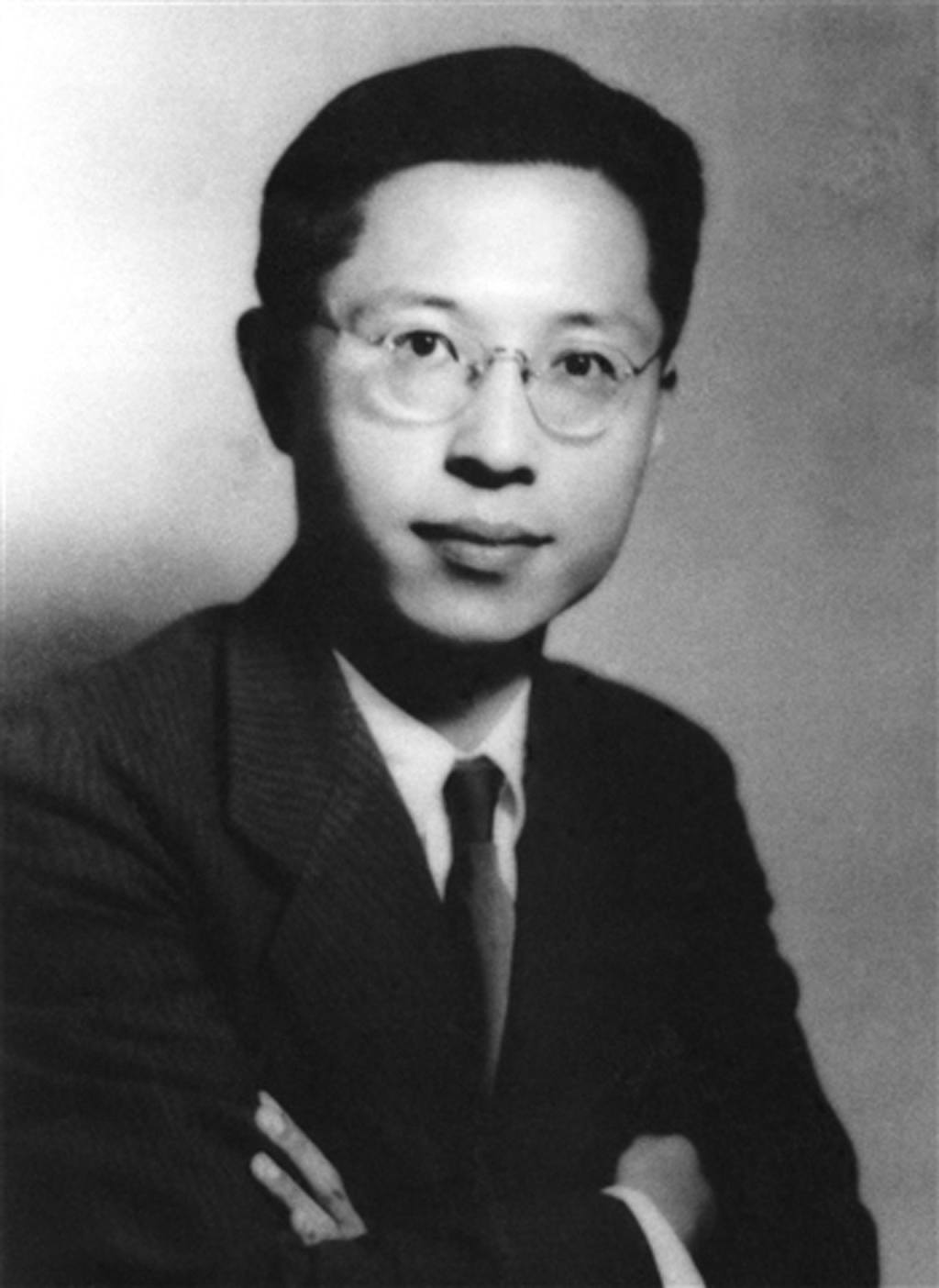

曹禺(1910年9月24日-1996年12月13日)

何为“北京人”?

《北京人》这个剧本最核心的象征体系,就是“北京人”这个标题的三重意涵:它们层层递进,从现实到象征,构建了整个故事的悲剧内核。

第一重含义,便是这个走不出的庭院——曾家。曹禺通过精细的环境描写、人物的语言习惯和行为方式,精准地刻画了一个正在走向没落的北京封建士大夫家庭。他们是过去的囚徒:曾皓老爷子活在对过去的幻想中,靠着“想当年”的辉煌来自我麻痹。他身上凝聚了旧式文人的所有迂腐、自私和虚伪。而无论是懦弱无能、渴望自由却不敢挣脱的长子曾文清,还是压抑自己情感、恪守妇道的愫方,他们都被无形的封建家庭伦理牢牢捆绑,生命力在日复一日的消磨中枯萎。他们是地理意义上的“北京人”,也自诩为有文化、有门第的“上等人”,但实际上,他们的精神世界已经僵化、腐朽,如同失去了生命力的化石。

“北京人”的第二重含义,就是“闯入”到曾家居住的袁家父女。袁任敢,这位人类学家,研究的是几十万年前的“北京人”头骨。他和他的女儿常常一起玩耍,称呼自己为“老猴”,女儿为“小猴”,称曾家人为“耗子”。远古的“北京人”,实际上代表的是最新的思想,是科学、理性和对人类本源的探索:袁任敢通过研究最古老的人类,反而连接到了最有生命力的东西——这与曾家所代表的、沉溺于几十年或上百年前家族虚荣的封建文化形成了鲜明对比。曾家,固守着更近一点的“过去”,却离人的本性越来越远。

袁家父女带有很强的“功能性”:他们是那面照出了曾家人的僵化、腐朽和“非人”状态的镜子。如果说曾家是一个密不透风的古墓,那袁家父女就是考古队凿开的一个小孔,既让外面的人看清了里面的腐朽,也加速了整个结构的崩塌。他们在无意中,一次次地冲击着曾家的旧规则。比如他们与神秘“北京人”的亲近,最终引出了“北京人”打破门锁,对曾家物理和心理上的禁锢进行了最强力的破坏。

北京人的第三重含义,又指向具体的人,又有点“表现主义”的色彩。在人物介绍里,一个带双引号的“北京人”赫然在列,写的是“在袁任敢学术察勘队里一个修理卡车的巨人”。他像“弗兰肯斯坦”,一个在一群人类中的怪物,高大、恐怖,不会说话。但是他在曾家遇到讨债危机时打跑了要债人,保护了曾家;又在结尾,曾思懿怕曾瑞贞逃跑,锁住了曾家的门时,开口说出了话,并将那道象征着禁锢的门狠狠打破。这个“北京人”的出现非常魔幻,他也让观者思考:所谓的“文明”究竟是什么?是曾家这种充满了繁文缛节、虚伪礼教,但却扼杀人性的“文明”吗?还是那个不通言语、浑身毛发,但却拥有最蓬勃生命力的“原始人”所呈现出的状态?

曹禺通过这三层含义的交织,讲述了一个关于“人被异化”的悲剧。曾家的每个人,都曾经是活生生的人,但在家庭这个牢笼里,他们慢慢变成了非人、变成了“活化石”。而袁家父女、怪异的“北京人”,最终促成了这个家庭的彻底崩溃。

《北京人》,北京十月文艺出版社·十月文化,2018年2月版

“大耗子生小耗子”

《北京人》中前后有两个怀孕的女人,一个是曾瑞贞,曾家最年轻的孙媳妇;一个是曾思懿,整部剧里存在感最高的“大太太”,曾瑞贞的婆婆。

新生命的诞生并不被庆祝,反而几乎成了诅咒。曾霆、瑞贞夫妻二人并不相爱:曾霆爱着袁家的女儿袁圆。那是一种少年式的、不切实际的幻想。他把所有对新生活的渴望都投射在了“娶袁圆”这个念头上。然而,他的妻子瑞贞怀孕的消息,如同一盆冰水,将他瞬间浇醒,让他明白:他自己已经被牢牢地锁在了这个旧家庭的锁链上。他已经是一个丈夫,即将成为一个父亲,他无法挣脱这个身份去追求他的“光”。和他的父亲曾文清一样,他们都是这个笼子里飞不出去的鸟。这是年轻一代悲剧的开始,也是对父辈悲剧的又一次可悲的重复。

瑞贞,作为年轻一代,她怀孕后经历了痛苦的挣扎,但最终,她做出了一个清晰的选择:结束这个孩子,走出这个家庭。她主动地斩断这个“耗子”家族代代相传的痛苦锁链。

与瑞贞不同,结尾曾思懿怀孕,则出现得非常荒谬——它用隐晦的方式展示了曾文清的精神与肉体的分裂。他爱愫方,恨曾思懿。但他和曾思懿创造了新的生命:它几乎是在一种无意识的、麻木的状态下发生的。它不是爱情的结晶,甚至不是欲望的结果,它更像是一种生物性的、不带任何精神属性的繁衍。

曾文清和曾霆,他们的内心或许向往着纯洁的爱情,但他们的肉体却被困在现实的婚姻牢笼里,生活就是这样日复一日地过,身体的本能和家庭的义务推着他们走。这种“麻木”,比激烈的冲突更能体现这个家庭对人性的扼杀。

这形成了一个巨大的讽刺和悲剧循环。觉醒的、年轻的生命选择不再繁衍悲剧,而腐朽的、麻木的生命却在无意识中将诅咒延续下去。哪怕瑞贞和愫方都逃走了,这个“家”的本质——这个制造悲剧的子宫——并没有被摧毁。只要这群人不觉醒,新的“耗子”就会源源不断地被生出来。

留下的男人

曾文清是全剧中让人感到“哀其不幸,怒其不争”的一个人物。而这种拧巴和矛盾,恰恰就是曹禺想要刻画的被旧时代碾碎的知识分子“废人”形象的核心。他从一开始就说“他要走”,要离开曾家。直到结尾他真的走了又回来,我们可能都有些困惑:走了究竟是去干什么呢?但是这个问题的答案或许是:他自己也不知道。

对于曾文清来说,“走”不是一个具体的、有计划的行动,而是一个抽象的、精神上的口号。他能清晰地认识到这个家是个“笼子”,他的父亲、妻子都是精神的枷锁,但他的全部,都来自于这个旧家庭。他除了会吟诗作赋、多愁善感、抽鸦片、评判茶怎么样最好喝之外,没有任何在现代社会谋生的能力。他是一个从未被允许长大的巨婴。当他终于鼓起勇气走了,结果却是“惶惶然丧家之犬”一样地回来。这证明了现实的残酷:外面的世界不属于他,他无法生存。“出走”这个美丽的幻想被现实彻底击碎了。

他为什么“走不掉”?剧本没有描写他出走后的具体经历,只让他回来了。这短短一个月左右的时间,正是曹禺留出的想象空间。然而不管怎么说,他终归是走不掉的。他一生都活在父亲的专制阴影下,精神上的“囚笼”让他被抽掉了脊梁骨。他知道自己要逃离什么——这个腐朽的家。但是他又是谁?他是“曾家的长子”——这是他唯一的身份标签。离开了这个家,他发现他几乎什么都不是了。

他回来后,可能还抱着一丝幻想,以为可以回到从前,继续和愫方在精神上相濡以沫。但愫方因为他的回归而彻底看清了他的懦弱,理想破灭了。他发现,那个支撑他活下去的、把他理想化的精神支柱,也倒塌了。最把他当成“人”看的人,决定放弃他了。

自尽,是他唯一能彻底“走”掉的方式。 这是他一生中唯一一次将“离开”这个想法贯彻到底的行动,但这恰恰是以毁灭自己为代价的。

他的出走、回归和自尽,是他悲剧命运的必然的轨迹。

“鸽子”意象,就是理解曾文清一生的注脚。那只被命名为“孤独”的鸽子,就是曾文清自己。另一只飞走的鸽子,象征着一切他失去的可能性——自由、爱情、有活力的生命。曾文清是一种“向下的沉沦”。他所有的挣扎,都只是在减缓下坠的速度,而从未真正向上飞翔过。

电影《北京人》(1998)剧照

与曾文清类似的,是他妹妹曾文彩的丈夫江泰。如果说曾文清是可悲的,那江泰则更多是“可憎”的。

江泰这个人物,是曹禺笔下另一种典型的“废人”——“清醒的懦夫”与“语言上的巨人”。他留过学,见过世面,对时局有自己的看法。他能一针见血地指出这个家所有人的问题:曾家的虚伪和腐朽,曾文清的懦弱和无能,老太爷的自私和专制。但他所有的能力,都仅限于“说”。他是一个行动上的矮子,他的失败是向外的、充满了怨天尤人的攻击性。

他躲在曾家,本质上和曾文清一样,都是一个寄生者。但他用一种愤世嫉俗的姿态,来掩盖自己一事无成的羞耻和寄人篱下的屈辱。

他在认知层面,尤其是在批判现实这个维度上清醒,但在道德或精神层面极度混乱与败坏。他的大脑长期被酒精和愤懑占据,他对妻子的暴力,是他对自己无能狂怒的宣泄。他在外面是失败者,在家里,他就要通过暴力来确立自己可怜的“权威”。他天天嚷嚷给房租,近乎是他维护自己脸面的最后一块遮羞布。在卖棺材这个全家尊严彻底崩塌的最后关头,他突然跳出来说“他能弄来钱”,这是他最后的、也是唯一的“英雄梦”:所有人都束手无策,连老太爷都放弃抵抗,江泰扮演了他一直想扮演的角色,一个能力挽狂澜的“能人”。他需要通过这个“承诺”,向所有人证明,他不是一个只会抱怨的废物。他拿着钱走出去的那一刻,他立刻明白:他根本弄不到钱。他曾经的社会关系早已失效,他自己也只是一个被通缉的人。他无法面对回去承认失败的羞辱,于是他拿起了最熟悉的武器——酒精。喝酒,是他逃避现实、麻痹自己的常规手段。

这个行为可以用恐怖来形容——极端自私和残忍。他为了逃避自己的一点点羞辱,不惜将全家人最后的希望当作赌注,让所有人在黑暗和煎熬中苦等一夜。这个夜晚,是整个曾家精神上的“凌迟”,是整部剧中颇具荒诞色彩和人性寒意的一幕:他把所有人的悲剧,变成了自己的一场闹剧。

江泰代表了那样一类人:读过一点书,见过一点世面,便自以为看透了一切,从而获得了嘲笑和鄙视所有人的资本。他们用愤世嫉俗来掩盖自己的无能,用贬低他人来抬高自己,并将自己所有的失败都归咎于“时代”或“他人”。

留下的女人

留下的女人,一个是曾文清的妻子曾思懿,另一个是他的妹妹曾文彩。文彩是一个典型的封建家庭里懦弱的可怜女人,而曾思懿则是从头到尾的“战士”。

曾思懿像王熙凤一样泼辣狠毒,但比王熙凤看着要面目可憎得多:她几乎在所有人的悲剧中都担任了一个恶鬼一样的角色,以霸道、强硬的姿态干预了所有的幸福。她嫉妒愫方,一开始想把她赶去嫁给袁任敢,最终话锋一转,又想把她纳为曾文清的二房。这绝不是出于善心或妥协,而是一种精于算计的权力策略。曾思懿看得很清楚:丈夫曾文清是个离不开人照顾的“废人”,而全家只有愫方能让他安静、稳定。与其让愫方作为一个情感上的“威胁”存在,不如把她变成一个有“名分”的高级保姆,用“二房”的身份把她彻底捆绑在这个家里,让她一辈子为这个家、为她丈夫服务。这个提议本身就是一种居高临下的羞辱和控制。她是在用正妻的身份,“恩准”愫方成为一个附属品。

但她作为“当家主母”,在老太爷曾皓命悬一线之时,又是唯一一个坚持送老太爷去医院的清醒的人——在那个全家都沉浸在封建迷信和虚假“体面”(老太爷不去医院、不离开老宅,只要大夫上门)的迂腐观念中的时候。

她可恨、可恶,也很难就这么简单概括她是“可悲、可怜”的。然而这些闹剧看下来,可以发现:其实悲剧也并不能说完全是她造成的。曾文清的懦弱、抽鸦片,愫方的牺牲和隐忍,妹夫江泰的狂妄无能,也许有曾思懿的推波助澜,但终究不是她导致的。曾思懿直接主导的悲剧,可能只有她儿子和儿媳的那一桩。

这个“家”本身才是一切悲剧的根源,包括曾思懿,都既是受害者,也是这个制度的维护者。曾思懿是“制度”的产物:在一个靠变卖祖产、毫无生机、充满虚伪和压抑的环境里,会滋生出各种各样的曾家人,而曾思懿就是悲剧循环中最铁腕的执行者。曾文清的懦弱是一种症状,愫方的隐忍是另一种症状,曾思懿的“恶”就是这个家庭病入膏肓最外显、最恶臭的症状。她加剧了所有人的痛苦,不像别人那样被动地承受悲剧,而是主动地、用一种张牙舞爪的姿态,去参与和加速这场悲剧,并试图从中为自己牟利。她是任由人性之恶与制度之恶发展,一个被异化了的、生命力最强的怪物。

电影《北京人》(1998)剧照

出走的女人

最早要离开的女人是瑞贞,这个只有十八岁却已经历失败婚姻的可怜女孩。她非常坚定地要和袁家父女一起离开这个吃人的宅子,果断地让腹中的“小耗子”不再降生于废土之上。

愫方是她在宅中关系最亲密的人,也是以“亲戚”的名义被困在这个家庭里的“外人”。她没有正式的家庭地位,却要承担起照顾老太爷、维系家庭运转的重任。这让她成了一个“高级的仆人”,一个为这个家庭奉献了全部青春的“活祭品”。

瑞贞和曾文清是精神上的知己和伴侣。但这本身也是很可笑的事情:曾文清只是个“巨婴”,她会懂他、爱他,某种层面上也是因为她一辈子没走出过曾家——她能见到的异性,只有曾老太爷、曾文清和江泰罢了。

愫方三十年的人生,是靠着一个精神支柱活下来的:对曾文清的爱。这种爱已经超越了世俗的情爱,升华为一种宗教式的牺牲和坚守。她把他想象成一只渴望蓝天的鸽子,而自己甘愿留在笼子里,通过照顾他的一切(他的父亲、他的孩子、他的家)来感受他的“飞翔”。只要他能“飞走”,她的苦难就是有价值的,她的牺牲就是一种“甜”。

但曾文清回来了。他的回归证明了他不是鸽子,他根本飞不起来,甚至没有勇气去面对外面的世界。这一下就抽掉了愫方整个生存的意义。她发现自己付出的对象是一个“如此不堪”的懦夫。她的牺牲变得毫无价值,她的苦变成了纯粹的、毫无意义的苦。这时她幡然醒悟:指望别人实现理想是靠不住的,或许能飞向天空的鸽子是我自己。这是她个人意识的真正觉醒。

“北京人”开口了。他说:“我——们——打——开!”那道门打破了,给两个出走的女性带来了新生:告别了北京城里这座吃人的宅院,她们终于有机会随着袁家父女、随着“几十万年前”的“北京人”一道,去成为真正的人。