江水澎湃,奔腾向东;江声浩荡,滋养文明。澎湃新闻《文化中国行|文脉长江》,从上海出发,溯江而上,行走长江沿岸,巡礼长江文脉。

本期走进的是有着“万里长江第一矶”之名的南京燕子矶。无论是见证晋人南渡的五马渡江处,还是民国时期陶行知所立的““想一想,死不得”劝诫碑,抑或“遇难同胞纪念碑”,无不见证着江天之际的人间之悲。

无数次来到南京,之前居然从未到过燕子矶,大概是因为地处远郊的缘故,然而真正下决心去有着“万里长江第一矶”之名的燕子矶,不得不感叹,以拳石得名的这一长江小矶竟有如许阔大的境界,凝聚着无数人间大悲。

那天将到燕子矶时,仍有些许残存的樱花,如一层层似有若无的薄云,半透半掩地笼在沿江的大道与山坡上,平添一种人间的鲜活。

到矶下,原来不过数十米高,静卧江畔,三面临空,山石嶙峋,似燕翅欲振,江水其实平静得很,无论是明代张岱笔下的“水势湁潗,舟人至此,捷捽抒取,钩挽铁缆,蚁附而上”,还是清代厉鹗的那句“石势浑如掠水飞,渔罾绝壁挂清晖”,都已成为往事了。

燕子矶

(一)

沿北岸石阶东行,临江崖壁尽皆紫红色的砂岩和砾岩——大概也算是赤壁了,这些岩石历经江涛啮蚀,陡立如削,石阶蜿蜒贴壁而上,乌桕、青檀、松柏各自岩隙挣扎而出,根须如铁爪,紧扣石缝,伸向水边,放逸而颇有金石意蕴。

明太祖朱元璋之诗:“燕子矶兮一秤砣,长虹作杆又如何?天边弯月是钩挂,称我江山有几多!”

峭壁摩崖之上,多诗词铭刻,最夺目者当属传说中的明太祖朱元璋之诗:“燕子矶兮一秤砣,长虹作杆又如何?天边弯月是钩挂,称我江山有几多!”

将江山作秤上物事称量,直白而匪气,夹杂帝王气,自非文人口气,然而书法一般,未审何人所题,又有清代龚半千的诗《晚出燕子矶东下》 :“江天忽无际,一舸在中流。远岫已将没,夕阳犹未收。自怜为客久,转觉到家愁。别酒初醒处,苍烟下白鸥。”书法平平,想起寓居金陵的萧娴、林散之,竟然未留墨痕于斯。

往上攀爬,不过数武即至临江的观澜亭,赫然悬于危岩之上,六角飞檐缀着剥落的朱漆,亭柱纹理斑驳。亭与山道以石拱桥相连,桥畔巨岩凿“江风山月”四个隶字。

燕子矶观澜亭

燕子矶石刻“飘然欲飞”

燕子矶

亭畔危石或如斧劈,或如卷云,颇见奇处怪处,想起大涤子“搜尽奇峰打草稿”句,遂写纸一二。

此时凭栏东望,长江如大河,真波澜不惊,长江二桥在远处隐隐约约,江对岸一抹绿意,当是八卦洲。

近处有石刻草书“飘然欲飞”,远处则是“燕矶夕照”四个篆书大字,半掩半现于丹壁杂树间,夕照时分,据说整片山壁如燃烈焰,舟行江中望之最盛,王渔洋登燕子矶记有“落日横江,乌桕十馀株,丹黄相错。万叶交坠,与晚潮相响答”,真是好句,几有“洞庭波兮木叶下”意境。

只是前贤描绘江水激荡所言的“雪浪”、“飞珠溅玉”以及巨大的晚潮声,也只能悬想了。

(二)

自观澜亭拾级而上,石阶瘦而硬,凿痕斑斑。

行至山顶,豁然开朗,江水更见开阔,山顶御碑亭内,乾隆手书“燕子矶”三字碑犹存。此君六下江南,五登矶头,题诗夸耀“翠壁丹崖信如绮”,书法词气皆绵软,其实倒不如山顶临江那方劝诫碑直白——教育家陶行知所立“想一想,死不得”六字,字体大气开阔,墨绿如苔。

燕子矶顶陶行知所立“想一想,死不得”

看介绍,才知道民国年间轻生者多于此山崖跳江轻身,南京民间甚至流传俗语“燕子矶的肉包子,一两(仰)一个”,以“仰”谐音“两”,暗喻投江者众。

1927年,陶行知在南京北郊创办晓庄师范学校(邻近燕子矶)期间,从一名黄包车夫处听闻,一名女学生乘车至燕子矶,付完车资后竟将身上余钱全数赠予车夫,随后即独自登矶轻身。此事尤令陶行知深感痛心,遂决定立牌劝世,原为木牌,后改为青石碑,背面有详文记有:“死有重于泰山,死有轻于鸿毛。与其为个人事投江而死,何如从事乡村教育,为中国四万万三千万同胞努力而生!”“人生为一大事来,当做一大事去。你年富力强,有国当救,有民当爱,岂可轻生?”

据说立碑后,自杀率明显下降。常见悲戚登山者在木牌前徘徊良久后,终而放弃轻生。

乱世之悲,刺心而真实,均凝在这方青石间,读之比御碑亭里的乾隆矫饰诗有天地之别。

(三)

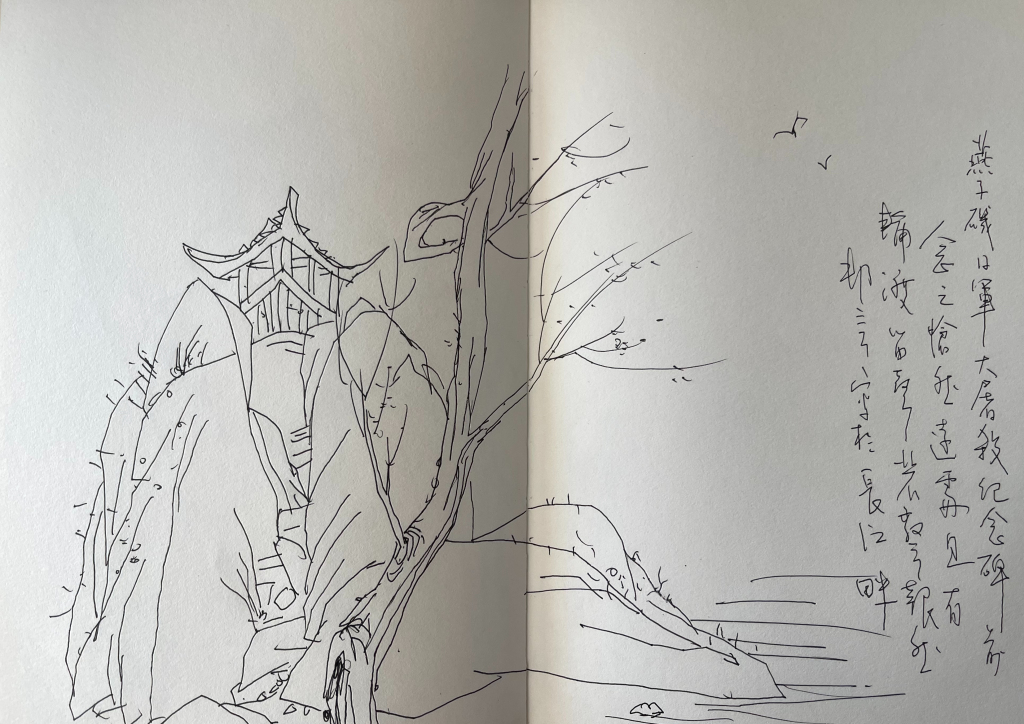

燕子矶三角碑亭,钢笔速写。 顾村言 图

自矶顶而下,过一条林荫道,有三角碑亭悄然踞于江滩的危崖之上。

亭以白石砌就,形若断剑,面江而立,内有一碑,极简:“遇难同胞纪念碑”, 字作隶书,凿痕深峻。无泣血之辞,无控诉之语,唯数字森然。碑文后记“一九三七年十二月,侵华日军陷城之际,五万余同胞罹难于此……”

立碑处原是矶下芦苇滩——1937年12月南京沦陷后,大量军民聚集燕子矶江滩试图渡江北逃,但因日军舰船封锁江面,加上枯水季节渡船稀少,数万人被困。日军随后在矶头架设机枪扫射,并配合江面舰船火力封锁,导致五万余人于此遇难。尸体堆积江滩,血染江水。

据说江水涨落三日,浮尸犹壅塞江湾,船不能行……

燕子矶“遇难同胞纪念碑”

“遇难同胞纪念碑”下江滩铁栏杆上的紫藤盘曲

几乎无法想象……在附近摘了几朵野花献于碑前,默立片刻。

下崖即江滩,有铁栏围挡,又有紫藤盘曲其间,似有虬曲挣扎状,唯石缝间几茎瘦草在风里抖着,远处有江笛一声声传来。

一种天地与人间的大悲。

(四)

江水千年奔流,风景不殊,山河已异。

传说中晋人南渡的五马渡就在附近。所谓五马渡,是指晋永嘉五年,胡骑踏破洛阳城,“纵骑围而射之, 将士十馀万人相践如山,无一人得免者”,士族大家衣冠南渡,西晋五位亲王最初即于此过江。燕子矶作为长江三矶之首,见证了晋人南渡与东晋仓皇间的立国,也是拱卫建康的江防要塞。不远处的幕府山(传为王导设幕府处)与燕子矶形成天然屏障,曾抵御北兵多次进攻。

南渡晋人初至建康,每逢晴日便相邀江畔新亭,藉草雅集。《晋书·王导传》载,周顗坐中忽掷杯长叹:“风景不殊,正自有山河之异!”举座名士闻言相视,清泪纵横。唯丞相王导勃然变色:“当共戮力王室,克复神州,何至作楚囚相对!”

只不知现在的新亭到底在何处?

想起王羲之渡江后留下的《丧乱帖》,末句数行点画间,“痛贯心肝,痛当奈何奈何!”观摩过两次,《兰亭序》中的“岂不痛哉”与“悲夫”,一种宇宙人生的大悲,在那里或被放大至极限。

燕子矶边江滩

(五)

下山寻找五马渡,居然误打误撞地找到通往江对岸的燕八渡——即从燕子矶到八卦洲的渡口。

渡口附近的沿江地段正在开发房产,混乱的建设工地将几间旧宅挤压得十分逼仄。青灰的两层小楼,积满灰尘的门窗,一家门楣上的残匾早已开裂,却仍固执地悬着,再读墙上悬着的“南京历史建筑”铭牌,才知道原来这是昔日的渔行。

江畔保留的历史建筑

燕八渡其实是一个小小的渡口,候渡的人并不多,来得巧,不过略等片刻,卖鱼的、买菜的、送外卖的骑手,声音嘈杂,卡着时间,纷至沓来,一位蓝制服骑手蜷着腿,外卖箱压着半筐活虾,手机屏亮着;中间老农扁担横陈,两头竹笼探出鸭首,黄喙开合无声;也有少年戴降噪耳机,双手疾划手机屏……夹杂在这匆匆忙忙的人群间,遥望江水,那种感觉真实而又旷远。

到八卦洲时,可见大片的苇滩,一二钓者枯坐水边。

船拢岸时,惊起三四只白鸥,掠水飞去,再看江对岸,燕子矶已成淡墨一抹。

燕子矶江面