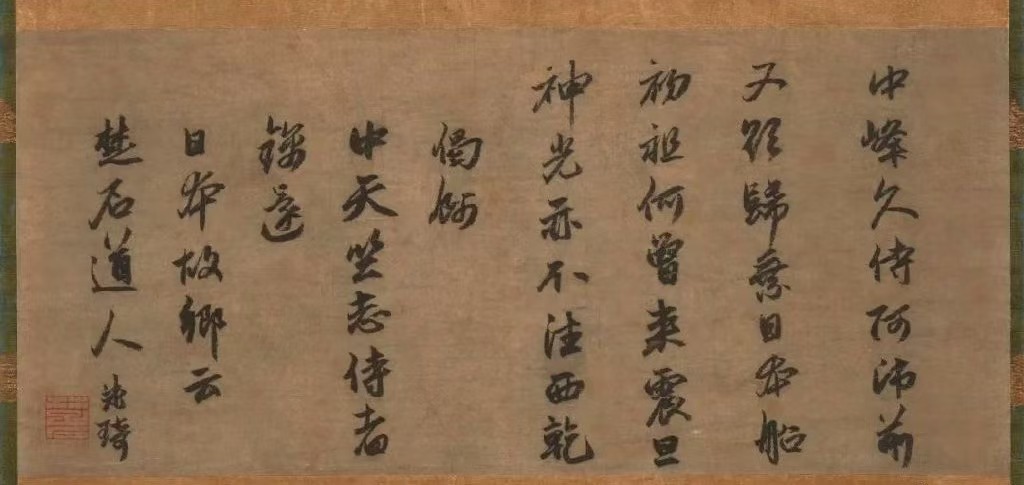

日本“画圣”雪舟(1420年-1506年),原名“等扬”,是日本京都相国寺的著名画僧。一次行画途中,偶然见到了元明之际中国高僧楚石梵琦书赠日本入元僧“济知客”的墨宝“雪舟”二字,内心大为震撼。等扬专门向高僧龙岗真圭请求开示。

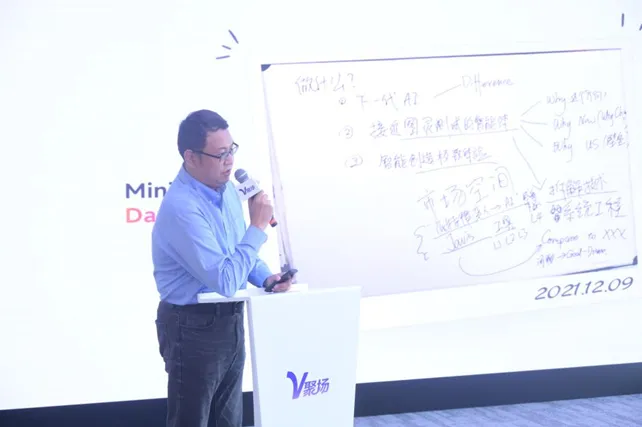

梵琦书作“雪舟”,图片来自网络

楚石梵琦所书“雪舟”及其蕴涵的精妙禅意,深深触动了龙岗真圭禅师。龙岗真圭写下了著名的“雪舟二字说”,不仅指明书画“神品,妙品,神且妙”的三重境界,还阐释了“雪净舟动”的佛法禅理。等扬从此以“雪舟”为名号,成就了日本文化史上的不朽功业。

楚石梵琦的传世之作“雪舟”,不仅是日本“画圣”雪舟名号的直接来源,其玄妙的禅学思想也深刻影响了雪舟的艺术理念和实践,坚定了他赴中国探源寻宗的决心。楚石梵琦,在中国文化史上具有独特地位,却在历史长河中或隐或现,少为人知。他究竟是怎样的一位传奇高僧呢?

一

浙江象山半岛,左挽象山港,右倚三门湾,面向大海,有着“东方不老岛,海上仙子国”的美誉。在三门湾山海交错的海岸线上,泗洲头塘岸村静卧在三门湾最深处。据当地文史专家考证,这里是元末明初高僧楚石梵琦的故里。

楚石梵琦俗姓朱,字楚石,小字昙曜,元元贞二年(1296)出生。尚在襁褓时,有神僧看到后说:这个孩子长大后必定振兴佛法,“此佛日也。他时能照烛昏衢乎!”楚石四岁时父母双亡,由祖母抚养,七岁灵性颖发,能书大字,乡人视其为“奇童”。九岁,楚石离开家乡,远渡钱塘江,来到嘉兴海盐天宁永祚禅寺,师从老僧讷翁谟学习佛经。从此,再也没有回过故里。

今年九月中旬,浙江经历持续两个月的酷暑后,终于迎来了短暂降温。我和象山张千里美术馆馆长张球先生,还有位在上海开了家海鲜面馆、同样热爱乡土文化的张昌纯先生,一起寻访了楚石梵琦故里。

泗洲头塘岸村村口的“中保庙”,是座清晚期建筑风格的单进重檐红墙小庙,供奉的是白鹤大帝。庙前矗立一株青绿古樟,树龄有400多年,树围两人合抱,老虬盘旋,繁茂挺拔。樟树边“荷花池塘”内,几丛映日红荷点缀。古村历经四五百年的变迁,只留下这株明樟,见证着岁月沧桑。

梵琦故里明樟 高子华摄

从塘岸村到村南的泗洲头港,现在是片片平畴,村舍相连。村里老辈人说,一代代乡民扛石造堤,新塘岸外旧塘岸,塘岸复塘岸,海涂变良田。这里种植的甘蔗,汁多清甜,远近闻名。楚石少小离家,后入桑门道场,但是“藕花深处不妨禅”。他写道:“吾庐正在白云边,古木修篁相接连。桥下白鱼长比剑,石间青蟹大如钱。”故乡的景象,一直萦绕脑海。

有“元人冠冕”美誉的一代书画宗师赵孟頫,世居浙江湖州。湖州崇恩寺是其父亲所建寺庙,住持晋翁洵是楚石的“从族祖”,就是爷爷的堂兄弟。年少的楚石到了海盐,常常奔走两地,既是访亲,又可学佛。

湖州崇恩寺是赵孟頫家庙,自己又是晋翁洵禅师好友,经常去崇恩寺品茗谈佛。每次遇见楚石,赵孟頫都觉得眼前这位少年聪慧不同寻常,心生喜欢。赵孟頫不仅教其写字绘画,还出钱为他买了僧牒,请天宁寺讷翁谟为其剃度,法名梵琦。

到了梵琦十六岁在杭州昭庆寺受具足戒时,已是“文采炳蔚,声光蔼著”,两浙著名寺院的大德高僧,争欲招致座下。余杭径山虚谷陵、宁波天童云外岫、杭州净慈晦机熙,都对梵琦称誉有加。

元至治三年(1323)春,英宗皇帝崇重佛教,下诏改五花观为寿安山寺,选东南精于书法的僧人三百人,赴大都北京金书《大藏经》,作为寿安山寺的镇寺之宝。此时年方二十八岁的梵琦,由赵孟頫、邓文原举荐,被选中赴京。藉由赵孟頫的一路奖掖加持,梵琦的人生之路,从两浙丛林,开始走向全国。

二

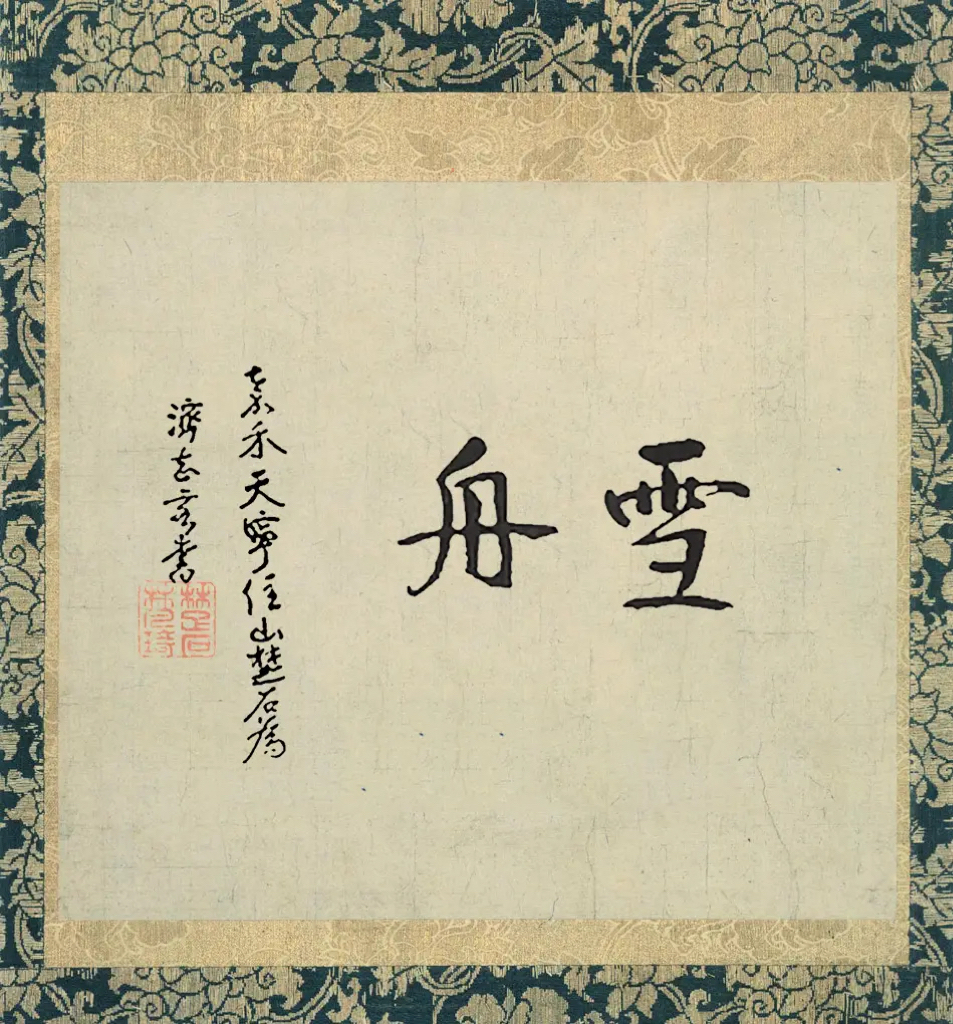

淡绿色封面、古代山水画线描衬底,“中国古典文学作品选读”丛书装帧雅致素朴,涵盖诗词、散文、小说等多种体裁,遍请名家选注选译,在上世纪80年代兴起的“学习潮”中,风靡一时。

《古代山水诗一百首》

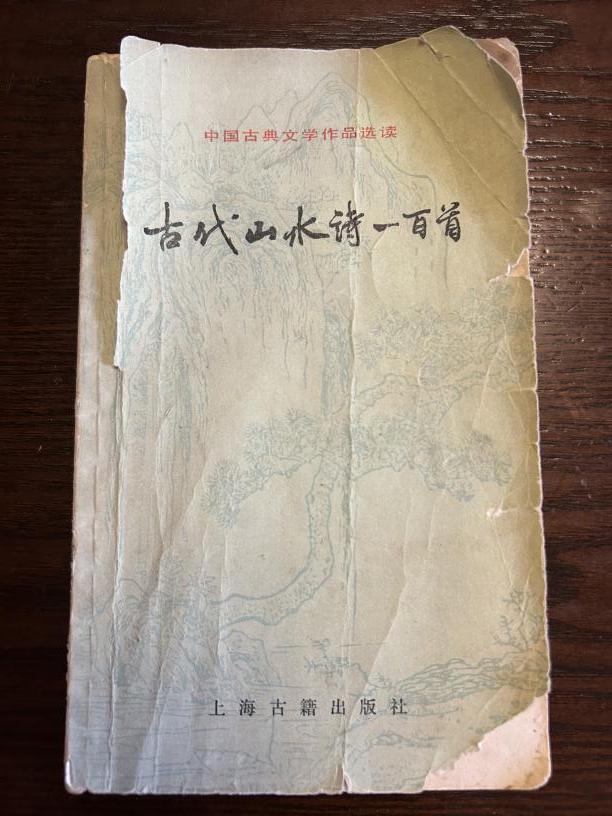

那时我在杭州求学,买了这套书的《古代山水诗一百首》。此书选录了李白、杜甫这些伟大诗人《早发白帝城》《望岳》等千古流传的名篇佳作,其中也有梵琦的《晓过西湖》。此诗描写天将破晓,乘月渡湖时的西湖夏日景象。整个画面展现出一片宁静的氛围,但又处处显现出景物的动态画面。全诗如下:

船上见月如可呼,爱之且复留斯须。

青山倒影水连郭,白藕作花香满湖。

仙林寺远钟已动,灵隐塔高灯欲无。

西风吹人不得寐,坐听鱼蟹翻菰蒲。

记得当年看到诗后介绍,梵琦是“明代象山人”,颇感意外。这才知道自己家乡曾经出现过这么杰出的一位诗人!再读此诗,平添一份亲切。此后大学毕业、工作辗转,已40年了。至今偶尔得闲,还会随手翻翻这本诗集。

梵琦当年应召赴元大都书写《大藏经》,著有《北游诗》三百余首,记录沿途所见所闻。大漠南北,运河上下,山川人情,读之历历在目。

《晓过西湖》是《北游诗》的开篇之作。梵琦从余杭径山来到杭州西湖,沿着运河一路北行。这一年,距梵琦在西湖边昭庆寺受戒出家,正好十二年。梵琦船上见月兴叹,人生代代,湖月年年,“爱之且复留斯须”。

梵琦北赴大都,不仅留下了《北游诗》这部诗化游记,也修得了自己佛法开悟的刹那因缘。此前梵琦曾赴径山万寿禅寺,参拜号称天下老和尚的临济宗十六世高僧元叟端和禅师,请教“如何是言发非声,色前不物?”被元叟呵叱退下,从此群疑塞胸,如填巨石。

梵琦在大都,一天晚上睡起准备写经,忽闻西城楼鼓震动,豁然大悟,拊几大笑道:“径山鼻孔,今日入吾手矣!”遂作偈曰:“崇天门外鼓腾腾,蓦札虚空就地崩。拾得红炉一点雪,却是黄河六月冰。”

梵琦抄完《大藏经》再上径山,元叟看到梵琦气貌充然,笑道:“西来密意,喜子得之。”梵琦得到元叟“印可”,成为嗣法弟子,被称作妙喜五世。“妙喜大法,尽在梵琦。”

梵琦禅师历经元明鼎革、王朝异姓,以其道业精深而声隆不坠。有元一代,元至治三年赴大都缮写《大藏经》,元至正七年(1347),元顺帝赐号“佛日普照慧辨禅师”。“佛日”,正是梵琦襁褓时神僧所言。

朱元璋驱逐蒙元于漠北,建立朱明王朝。洪武元年(1368)选取全国高僧,举办金陵蒋山法会,超度元末明初四方征战死难亡灵。梵琦禅师应诏诵经说法,朱元璋闻知大悦。第二年,朱元璋再征梵琦蒋山说法,“赐宴于文楼下”,亲承劳问,并赐以内府白金。从洪武元年始,梵琦连续三年为朱元璋讲经说法。“年愈高,行愈苦,然而名动海内。”

三

一代天骄“成吉思汗”的蒙古大军,席卷欧亚大陆,激荡了政治格局,也激发了文明交流。日本学者木宫泰彦统计,元代史册留名的入元僧达222人。元不足百年,其数量几乎是南宋和明两代入华僧的总和。梵琦墨宝“雪舟”和日本“画圣”雪舟之间的传奇故事,是这个时代宏大且生动的中西文化交流的最好例证。

一钵千家饭,孤身万里游。元代中国,尤其是江南地区,出现了中峰明本、楚石梵琦等一批大德高僧,吸引了远在海东的日本佛门信徒。为弄懂“经文心要”,这些僧侣搭乘商船而来,遍参天下名刹,研究佛法,学习经文医书,倾倒于中华文化。

日本著名学问僧无我省吾多次来华,参谒梵琦和净慈、灵隐、阿育王等名寺高僧。梵琦书赠《送吾藏主礼虚堂祖塔》《送中天竺吾藏主还日本》等多篇诗偈。“日出西方夜落东,不知此语是何宗。”“西湖之水西湖山,动静不离方寸间。月在中峰夜将半,天香柱子谁能攀。”句句禅理,处处净土。

“明朝开国文臣之首”宋濂与梵琦曾同侍洪武皇帝。宋濂笔下的梵琦“形躯短小,而神观精朗”,“凡所莅之处,黑白向慕,如水归壑,由是内而燕、齐、秦、楚,外而日本、高丽,咨决心要,奔走座下。得师片言,装满袭藏,不翅拱璧。”

梵琦诗偈,图片来自网络

书法是独特的中华文化样式,在文明传承和交流中扮演重要角色。赵孟頫自号“松雪道人”,斋名“松雪斋”,松之苍劲挺拔,雪之洁白无瑕,是其艺术追求的最高境界。赵孟頫书崇东晋王羲之,奉其《快雪时晴帖》为至宝。他曾书“快雪时晴”四字送弟子黄公望,黄公望据此意境,画下不朽巨作《快雪时晴图》,传为书坛千古佳话。

对于黄公望、楚石梵琦,赵孟頫是仰止的高山。赵孟頫传授的不仅是笔墨技法,更是其博大深邃的艺术思想。梵琦深谙赵体书法精髓,早年书法作品字行结构,一望即是源于赵体。“雪舟”二字,意境清净澄澈,澹叩禅机,显然是梵琦顿悟后的笔墨,笔法构致已然跳脱出乃师赵孟頫之窠臼,展现“返璞归真”的化境。

赵孟頫的“松雪”,梵琦的“雪舟”,虽语境各异,但其精神内核皆与“雪”的意象紧密相连,蕴涵着独特的美学情趣。“雪舟”二字超越自然物象,书法笔触自然流露禅机,直接启发并成就了日本“画圣”雪舟等扬。“雪舟”蕴藏的“恒动亦静”的辩证哲理,更是直指人心,跨越时空,至今依旧熠熠生辉。

四

寻访梵琦故里后,我们又专程造访了浙江嘉兴海盐的天宁永祚禅寺。天宁寺是梵琦禅师最初出家的根本道场,也是他先后两度住持并最终圆寂在此的佛门宝地。我们想,在这里,更能接近他的日常,感受他的慈悲,体悟他的思想。

梵琦住持天宁寺时,海盐地处海滨,饱受海潮侵扰。众人问梵琦:“如何才能为众生镇住海潮,免去淹圮之苦?”梵琦答:“惟千佛最胜之。”为解海潮之厄,梵琦起建千佛大宝阁和镇海塔。建造镇海塔时,梵琦将每块造塔之砖顶于头上,跪诵《大悲咒》。

沧海桑田。如今的天宁寺地处海盐市区繁华中心,距离捍海石塘,有两公里多远。走进天宁寺,书法泰斗沙孟海“千佛阁”斗大金字,高悬殿门之上。前些年修复“镇海塔”塔身时,塔下二层元代器物犹在。走出“千佛阁”,仰望镇海宝塔,飞檐翘角,巍峨壮观,与昔时景象并无二致,让人感慨不已。

在当年梵琦禅师念佛的西斋位置,铸立着梵琦铜像。梵琦足踏莲花座上,手持经文,眼视远方,神观精朗。我们一行在像前双手合十,向这位了不起的先贤鞠躬致敬。

梵琦像 高子华摄

天宁寺不远处的盐平塘边,有家“胜利面馆”。我们点了当地的“干挑面”,湿面干挑,猪油喷香,还配了碗飘着紫菜的清汤。店外赤日炎炎,店内食客进出,语笑喧哗。无意间,看到墙上挂着小说《活着》作者余华的题字,正是“活着”二字。原来,余华年轻时曾是这个小镇一位百无聊赖的牙科医生。

从天宁禅寺的庙堂庄严,到胜利面馆的人间烟火。“活着”仿佛像一条暗喻,悄然地提醒我们,生命的意义,就隐含在一杯水、一碗面中。