一、引言

近日,笔者在李昕先生微信公众号“编余闲笔”中读到其所转沈亚明女士两篇旧文——《陈寅恪自己和至亲三代怎么读“恪”》(2019年5月31日《文汇报》)与《事实与观点——陈寅恪读音三问》(2019年11月9日《文汇学人》),并附有李先生二则按语。其要旨概括如下:

其一,李昕强调,不论语言学者提出何种“铁证”将“恪”字定音为ke,皆无法否认陈寅恪先生一生被亲友称为que之事实。陈寅恪本人既长期接受这一称呼,可见其认可态度。语言学家若强改其名读音,实为对历史的不尊重。

其二,陈寅恪在世时,“恪”读que已获广泛认同,1989年版《辞海》亦注“恪,ke课,旧读que却”。陈寅恪作为历史人物,其姓名从旧读本属自然。即便今人欲统一“恪”字读音,亦不应强行更易早已通行的旧读。

其三,李昕指出,多数读者认同“名从主人”原则,理解“恪”读que;然亦有反对者视que为方言,主张依普通话统读为ke,甚至质疑“岂能为一家之读而改字典?”李昕澄清,并非陈氏后人欲改字典,而是近年字典将其姓名旧读取消,实为不妥。汉字多音现象普遍,何以独将“恪”改为单音?

笔者虽长期关注此争议,原无意撰文参与。因常见论者有意忽略基本事实,转而致力于“证伪”不证自明之事实,犹欲推翻数学公理,令人颇为费解。

笔者深契李昕先生之论,遂转发其文与张求会教授商讨。张教授鼓励笔者将己见形诸文字,故而有此文。

目前反对“恪”读que之论,可归纳为三点:

1.陈寅恪外文签名中“恪”作Koh、ko或ke,故其中文读音必为ke;

2.当代字典仅注ke音,故读que必误;

3.que音仅为北京土音,民国初始混入官话,“恪”字自古随“客”读ke,唯ke音方为正统。

然而,确凿史实如下:

1.陈氏虽在外文译名中使用Koh等拼式,然其与母亲、兄弟姊妹及亲友皆以湖南官话交流,“恪”读如“quo”;其夫人、女儿、同事和学生于清华大学、西南联大、中山大学时期,皆以国语(普通话)称其为que。遇学生误读为ke时,陈夫人必予纠正。

2.当代字典将“恪”统读为ke,实为1985年之后事。历代字书韵书中,“恪”之注音屡经变迁。民国以来多部辞典皆列que为“又读”,至1950年代甚至一度以que为正读,ke为又读。

3.“恪”读que非仅北京方音,吴语、粤语等南方语系中亦有此读;其音亦非民国始现,实可溯至元代《中原音韵》,属语音“腭化”现象。此类音变非“恪”字独有,“客”字腭化更早于“恪”。“恪”“客”二字历代注音时有同异,非始终一致。

本文拟据可信材料,从多语言译名实践与历史音变双重角度,重新审视诸说,以求教于方家。

二、陈寅恪的外文署名

常见论者举陈寅恪外文签名中“恪”译作Koh、ko或ke,遂断言其中文读音必为ke。此说显与事实相悖。亦有学者引赵元任1924年8月20日日记“发现寅恪自己用的拼法为‘Yinko Tschen’”为据,谓陈氏必自称“Yinko”。然此类引述多截取单日记载,有意忽略前后数日日记内容。

赵元任《忆寅恪》(载《谈陈寅恪》,俞大维等编,台北传记文学出版社,1970年)原文如下:

“现在我想想有没有什么可以补充关于寅恪的回忆的。我的日记记的相当全,查查那几年在欧洲跟在清华的事情。哪知道那几年韵卿也天天写日记(韵卿就是步伟的号)。一查起来我们不约而同的都记了一九二四年八月七日毛子水请茶会,在座有罗志希、傅孟真、陈寅恪,跟张幼仪,并且还记了我们讨论英庚款作奖学金的事。我那时是用英文写的日记,记了‘Y. C. Chen’括弧里注「陈寅恪」。八月十五日又写‘David Yule & Y. C. Chen Here’,David Yule就是俞大维早先用的英名拼法。到了八月二十日才发现寅恪自己用的拼法,那天的日记上就写了去访‘Yinkoh Tschen’,‘陈’字的拼法当然就是按德文的习惯,但是‘恪’字的确有很多人误读若‘却’或‘怯’。前者全国都是读洪音ㄎ母,没有读细音く母的,而‘却、怯’在北方是读く Uㄝ,所以我当初也跟着人叫他陈寅く Uㄝ,所以日记上也先写了‘Y.C.Chen’了。我给这个题目说的这么多,因为我们都是咬文嚼字的朋友。他常说着玩儿,说《说文解字》根本就应该称为‘咬文嚼字’。第二年到了清华,四个研究教授当中除了梁任公注意政治方面一点,其他王静安、寅恪、跟我都喜欢搞音韵训诂之类的开题。”

赵元任此文应系在美闻陈寅恪逝讯后所撰,后于台湾结集出版。为作此文,赵氏检阅早年英文日记,并参证其夫人杨步伟(号韵卿)之日录,可知:

1924年8月7日:记“Y. C. Chen”,后括注「陈寅恪」;

8月15日:记“David Yule & Y. C. Chen Here”,David Yule 为俞大维早期英文名;

8月20日:“才发现寅恪自己用的拼法”,遂记“Yinkoh Tschen”。

由赵元任8月7日、15日所记可知,其初闻友人皆称陈氏为“Y. C. Chen”,至8月20日始见陈寅恪自用拼式为“Yinkoh Tschen”,乃予更正。赵元任日记中“Y. C. Chen”之“C.”,当为威妥玛拼音“Ch'üeh”之缩写,该词拼写较长,故以首字母略代之,其音即为“què”。

赵元任发现陈寅恪自用拼法后特于日记中更正,此细节正说明:陈氏周遭友人(如俞大维、傅斯年等)口语中皆称之que,与其本人正式签名所用之koh,确存差异。赵元任作为语言学家,敏锐记录此异,反为后世存真。

陈寅恪外文译名与中文读音不一,曾使笔者困惑。虽有“中西两套系统”之说,然未中肯綮。近年笔者旅居海外,亲历姓名被误读之困,方悟关键所在:跨语际实践中,译名须在忠实原音与适应外语习惯之间取得平衡。笔者认为,陈寅恪所以择“Koh”而弃“Ch'üeh”,原因有二:

其一,“Ch'üeh”作为名字拼写过长,书写不便。赵元任日记亦仅以“C.”代之,尚需括注说明,足见其繁。

其二,“Ch'üeh”含介音ü,欧美人士多难准确发出此音。如笔者姓“Yu”(汉语拼音“yú”),常被误呼为“you”。若陈氏选用“Ch'üeh”,英语读音“qiu'er”,德语近“xu'er”,西班牙语近“zhui”,皆与原音相去甚远。

陈寅恪径取“恪”字当时之正读“koh”为其外文译名,实为明智之选:书写简省、读音明确,且合汉语正音,可谓一举三得。其表弟俞大维径取洋名“David”,亦仅与中文“大维”音近而已。当年留洋学子之外文译名与中文读音,未必严丝合缝,常为两套系统并行,后世研究者不可拘泥。否则,不免重现“Chiang Kai-shek”回译作“常凯申”之误。

再者,同一拼法在不同西方语言中读音迥异,其例甚夥。如地名San Jose,依西班牙语读为“圣何塞”(J发/h/音),依英语则成“圣约瑟”。昔时威妥玛拼音之Peking(北京)、Shanghai(上海)、Canton(广州)、Tsinghua University(清华大学),在英语中分别读如“劈肯”“先该”“坎腾”“停瓜”,与汉语原音殊异。即便今日“上海”之汉语拼音仍作Shanghai,拼法未改,然外籍人士仍多读“先该”,盖因旧时英文字典音标如是,非经特为纠正不可。今若以汉语拼音“que”译“恪”,其在英语中仍读如“kei”,因q在英语中发/k/音,u亦不读为ü(试比较queen、question之发音)。

故可知:中文译名之外语读音未必同于汉语本音;汉语本音亦不随外文读音而改。陈寅恪之择“Koh”为译名,实为跨语际实践中的智慧折中——既存中文原名之权威读法(ke),又避ü音在西语中之发音困难。此与俞大维化用“David”之例同,皆近代中国学人处于跨文化语境中之灵活应对。

文末赵元任复就“恪”字读音作出判断:“‘恪’字的确有很多人误读若‘却’或‘怯’。前者全国都是读洪音ㄎ母,没有读细音く母的,而‘却、怯’在北方是读く Uㄝ,所以我当初也跟着人叫他陈寅く Uㄝ……”

此段当属赵元任撰文时之即兴发挥。然“全国皆读洪音ㄎ母,无读细音く母者”实为全称判断,但凡有一反例即不成立。而赵元任本人即提供了反例:

1932年商务版《国音常用字汇》(钱玄同、黎锦熙、赵元任主编)注:恪,丂ㄜ科,又读くUせ却;

1947年商务版《国语辞典》(汪怡主编,赵元任校订)注:“恪”有ㄎㄜˋ(keh)、ㄑㄩㄝˋ(chiueh)二读。

余例可见于后文。赵元任作为杰出语言学家,其言常被引为权威,自可理解。然观其生平:1910年至1924年(除1920年短暂返国)留学教学于美国,1938年后复长期执教美国大学,其在大陆实际从事教学研究与“新国语”推广工作仅十四年(1920、1925至1938年)。撰此文时去国已三十余载,偶有疏失,亦在情理之中。

要之,陈寅恪外文签名之选择,主要出于实用考虑,不可直接反推其中文读音;“恪”字在民国时期官方语音体系中本有ke/que二读,各类辞书多有记载,此为不争之事实。

三、“恪”字在历代韵书、词典中注音之流变

“恪”字在历代韵书及近现代词典中的注音始终处于动态演变之中。每一部韵书的编撰、每一版词典的修订,其背后皆蕴含着复杂的语言史背景:或因王朝更迭、都城迁移引起的官话标准变化;或因古音渐逝、新语勃兴带来的语音系统调整;或受《切韵》体系与《中原音韵》传统的交互影响;亦与近现代“国语”“普通话”运动密切相关。凡此种种,共同塑造了“恪”字读音的历史轨迹。

(一)“恪”字在民国前各朝韵书中注音之流变

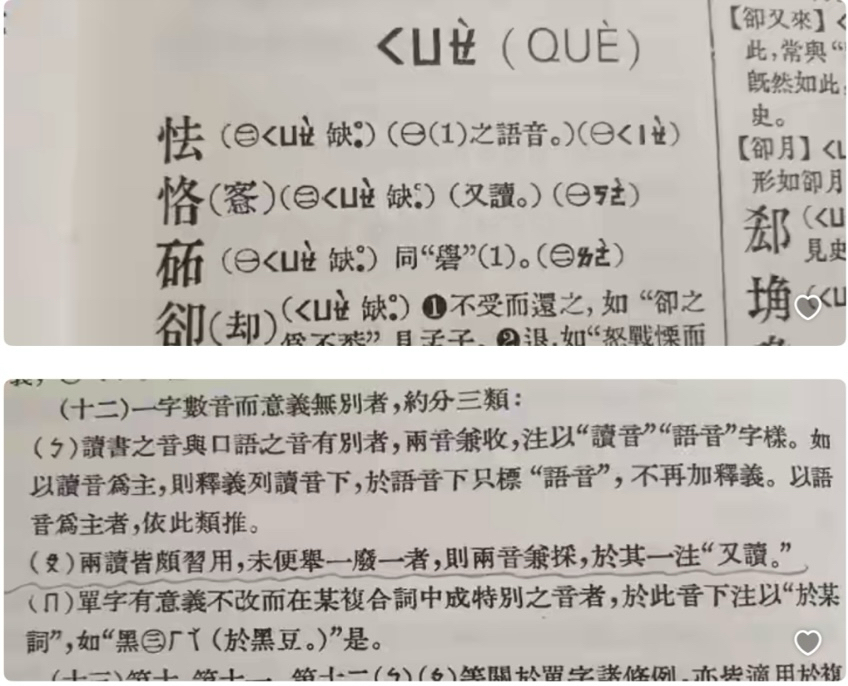

在注音符号发明之前,传统注音主要依赖同音字法与反切法。此二法皆因注音元素自身音值的不稳定性而存在局限——同音字或反切上下字的读音代有变迁,致使被注字音随之流转。故今人以注音符号所推之古音,未必尽合当时实际。

1.《说文解字》

“恪”字本作“愙”。东汉许慎《说文解字》载:“愙,敬也。从心,客声。”此以“客”为声符,表明当时“恪”“客”二字音同。然中古音之“客”为入声,拟音可作“ke(入声)”,其声短促,与现代普通话“客(kè,去声)”之降调调值迥异。此亦反映中古汉语存有入声,而现代普通话入声已失。

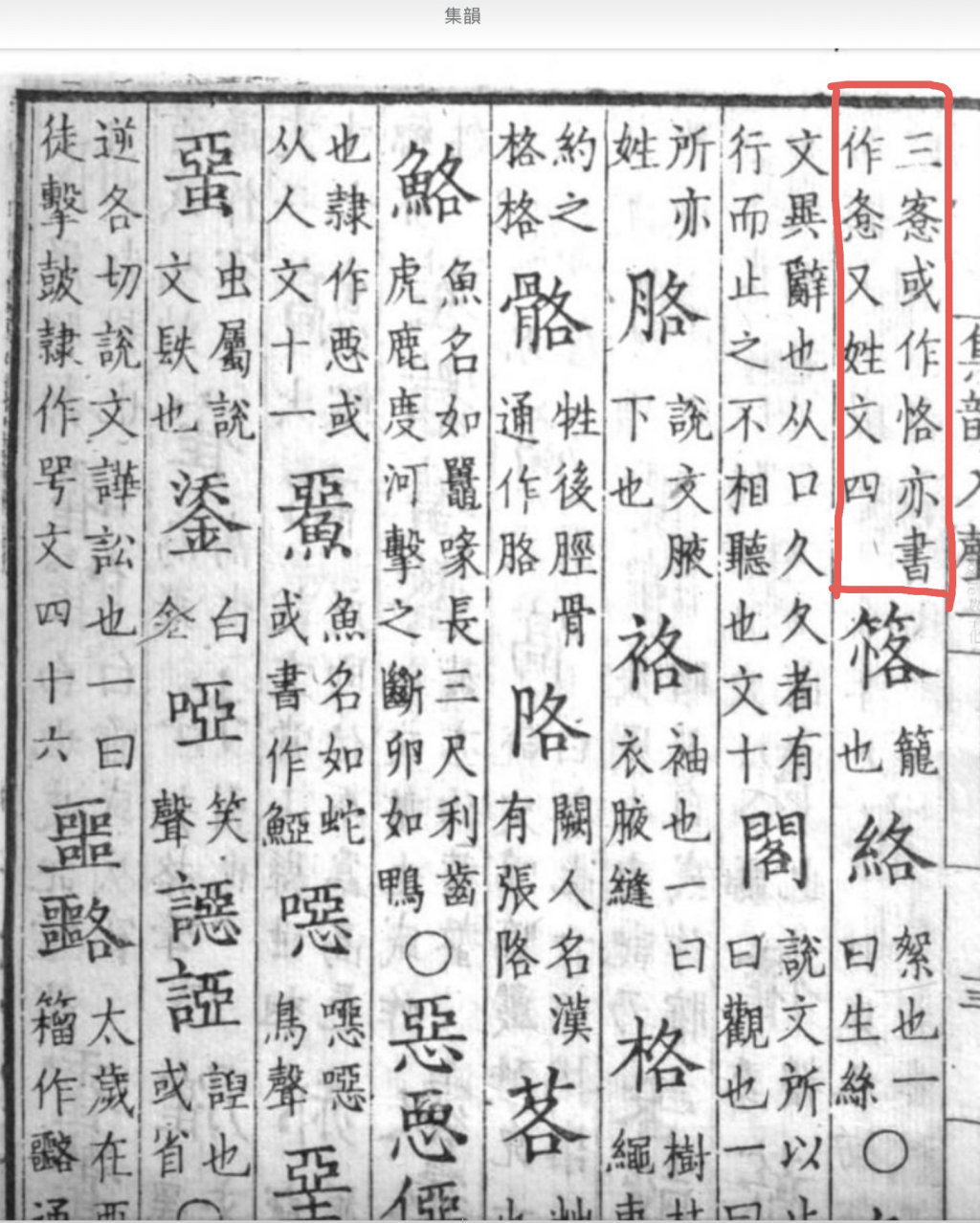

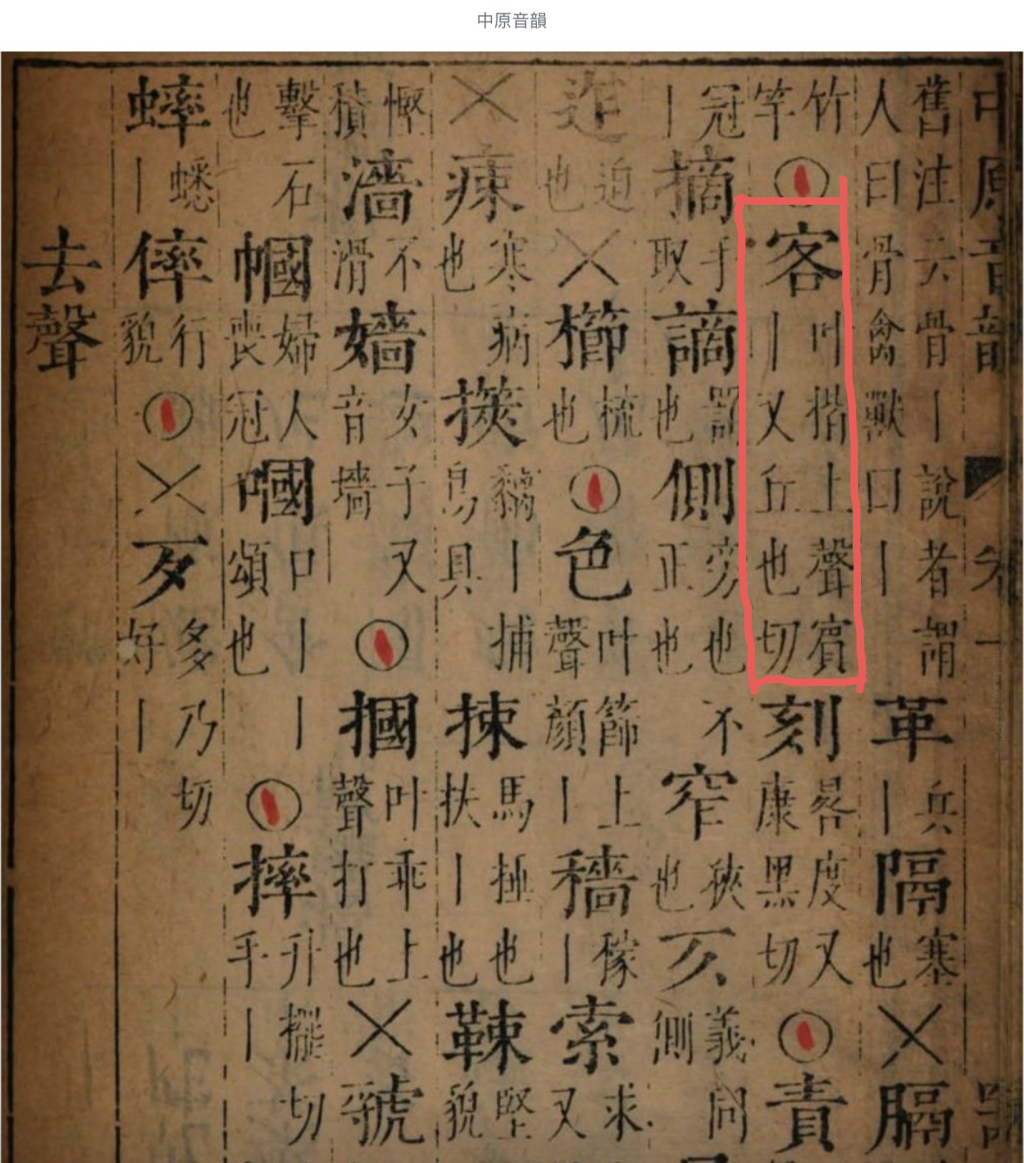

2.《广韵》

《广韵》(北宋大中祥符元年,1008年)承袭隋《切韵》、唐《唐韵》之体系,为研究中古音之关键文献。是书将同音字归为小韵,首字下释义并注音,标明同音字数。

(《广韵》泽存堂本,卷五第三十三页)

如图,“恪”字注为:“恪,敬也,又姓,晋有中郎令恪啟,苦各切三,㤩、愙並上同”。“苦各切”折合今音约为“ko(入声)”,与今读“kè(去声)”声调有异。其反切下字“各”在《广韵》中注为“古洛切”,拟音约为“go(入声)”,亦与今读“gè”不同。

“客”字注为“苦格切”,约为“ke(入声)”。值得注意的是,《广韵》中“恪”“客”分属不同小韵,读音已不相同。今江西修水客家话仍读“恪”为“ko(入声)”,存中古遗韵,与今普通话“kè”明显有别。

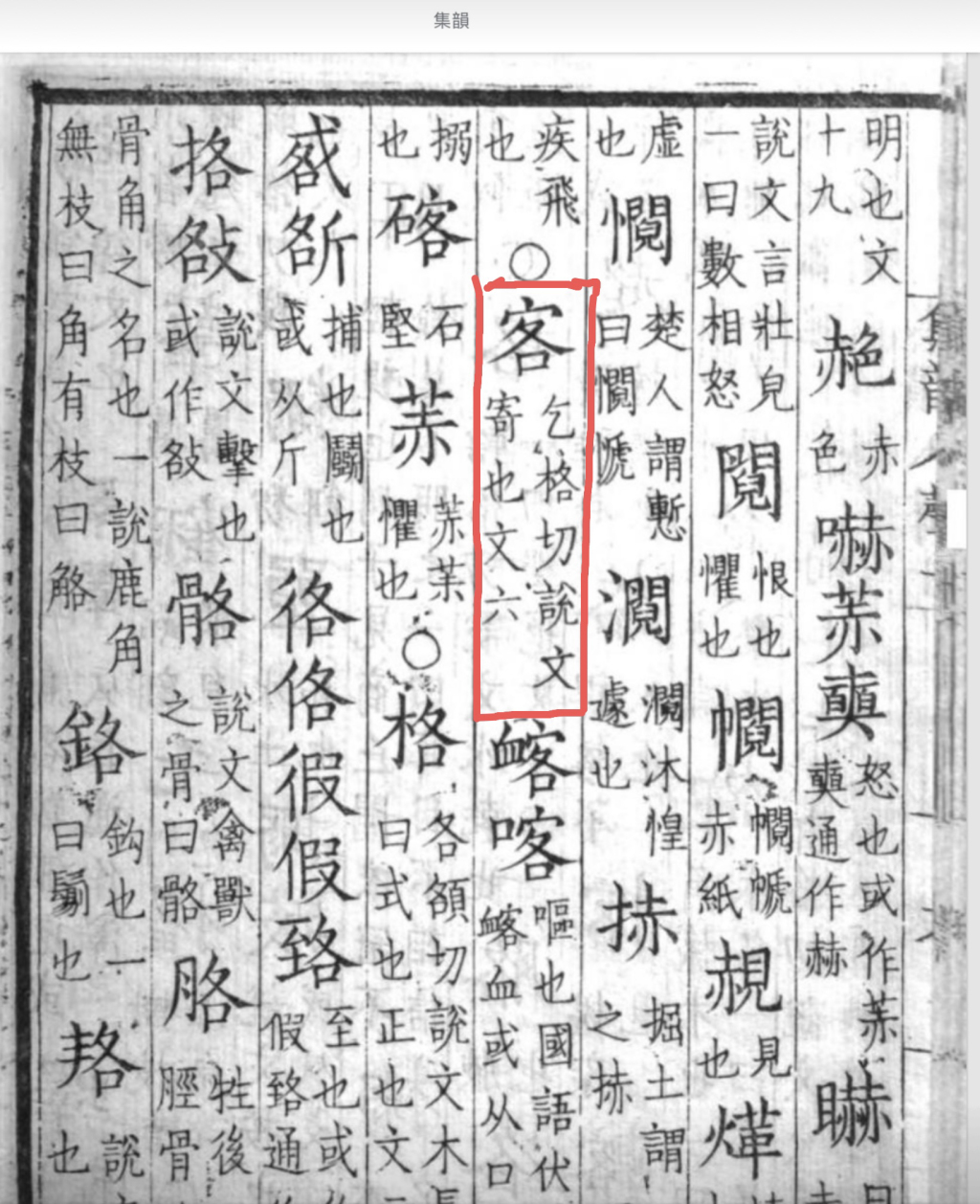

3.《集韵》

《集韵》(北宋景祐四年,1037年)为官方修订之韵书,距《广韵》颁行仅二十九年。

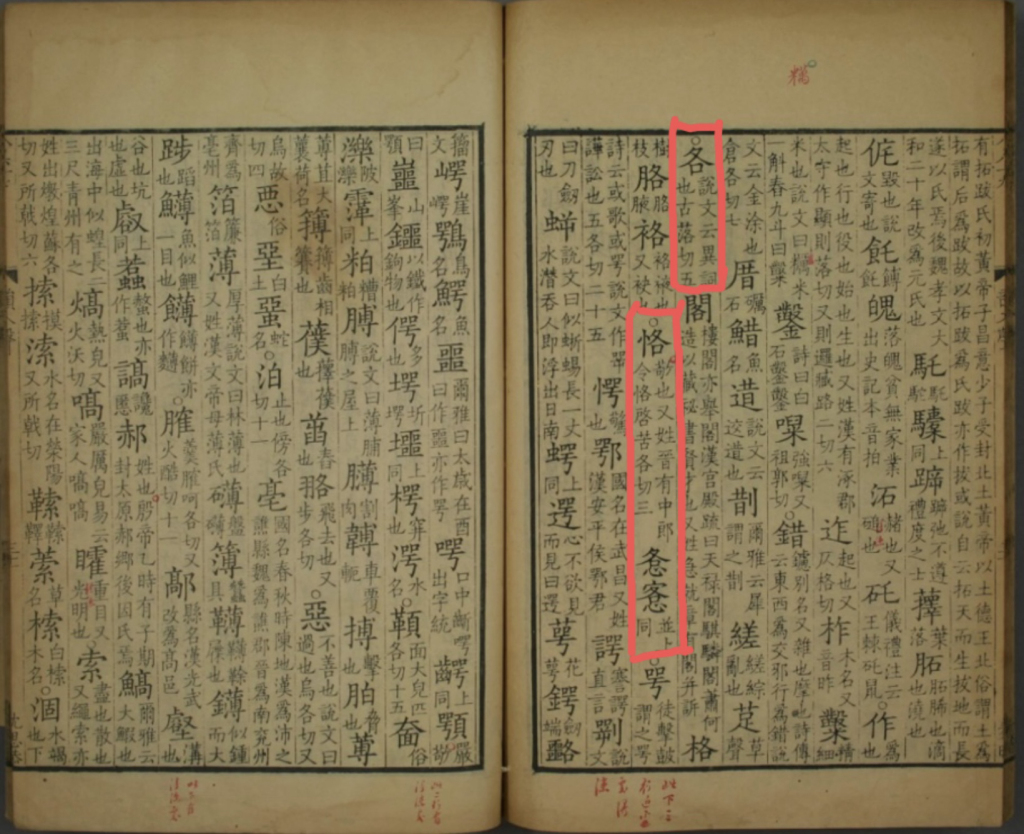

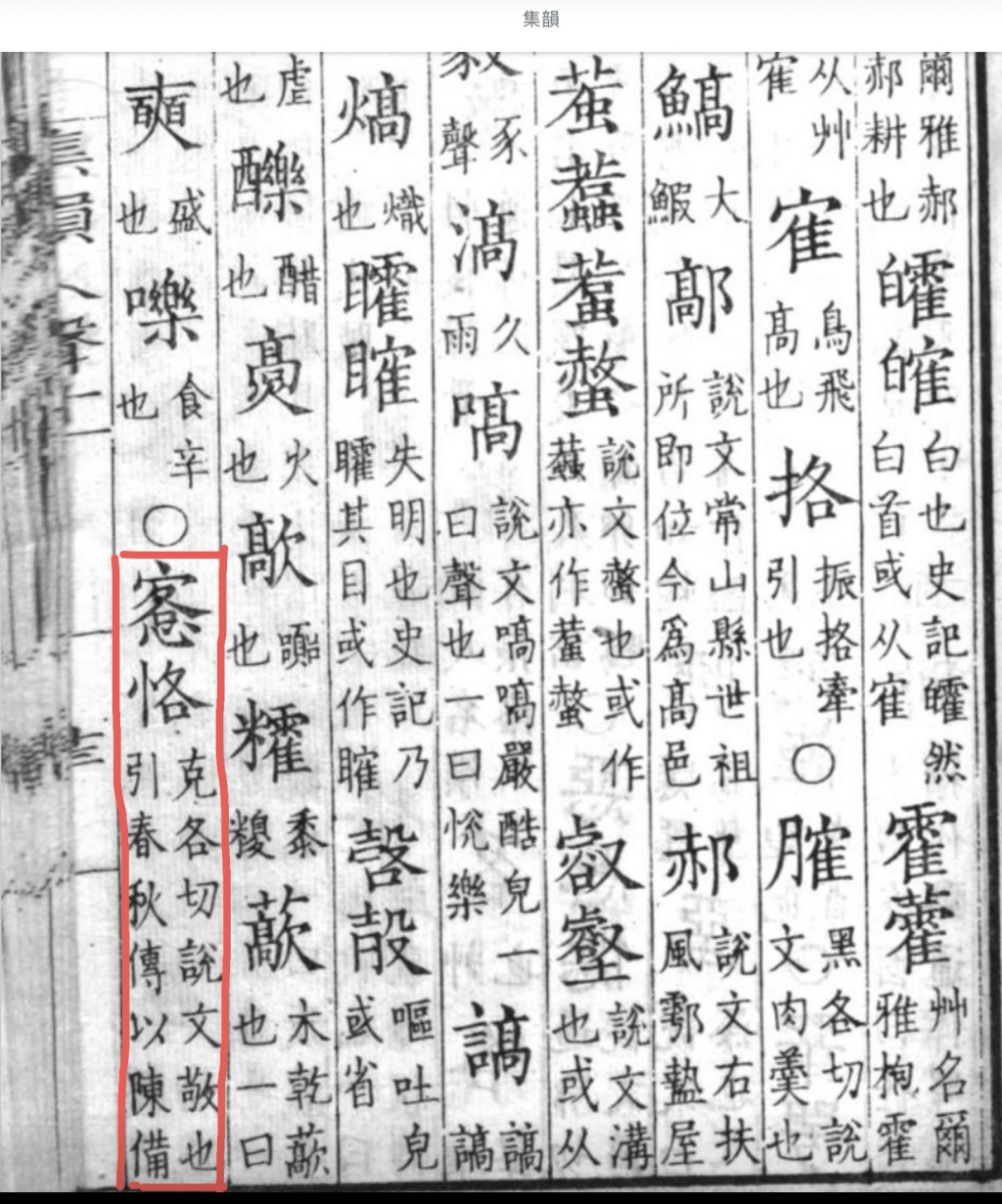

“恪”字注为:“愙、恪,克各切。《说文》:敬也。引《春秋传》以陈备三愙,或作恪,亦书作㤩,又姓文四。”“克各切”约为“ko(入声)”。

“客”字注为:“乞格切,《说文》:寄也。文六。”“乞格切”约为“qe(入声)”。可见在《集韵》中,“恪”“客”依然不同音,且“客”字读音已显“语音腭化”之趋势。

4.《平水韵》

《平水韵》为宋金时期对唐宋官韵之简化总结,分106韵,标志中古音向近古音过渡。

入声“药”韵(拟音约为“yo,入声”)下收“恪”字,其音约为“ko(入声)”或受腭化影响之“qo(入声)”。

“客”字注音为“ke(入声)”。是故,《平水韵》中“恪”“客”仍分属不同入声韵部,读音不同。

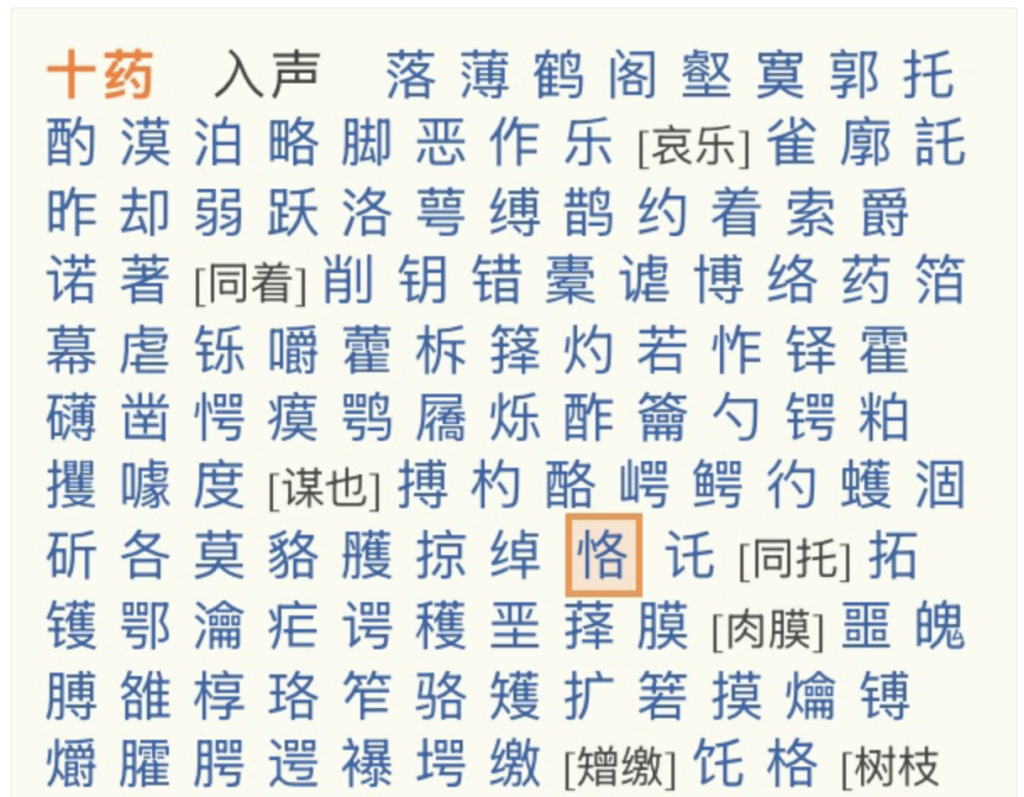

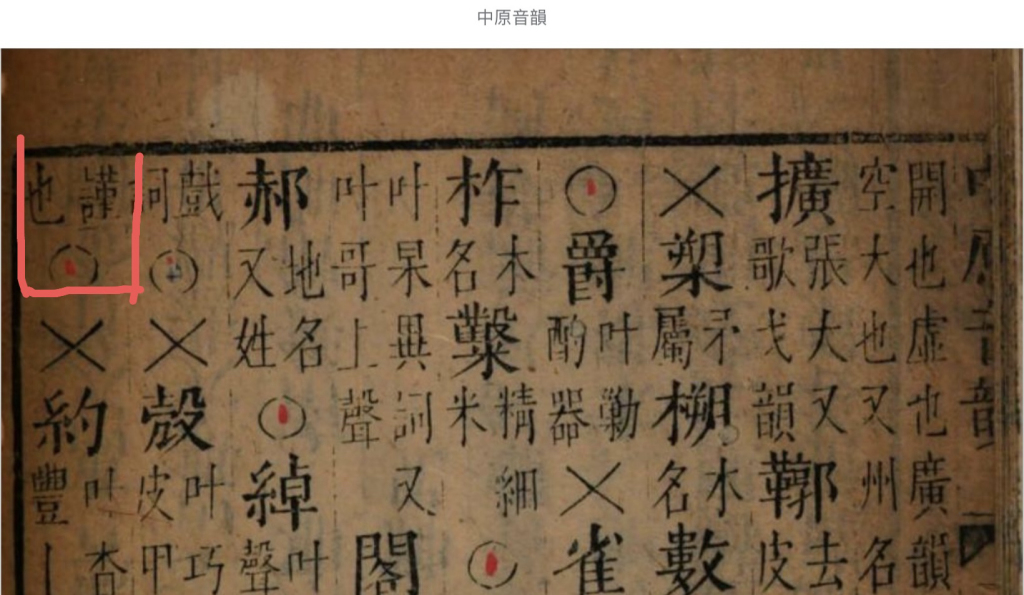

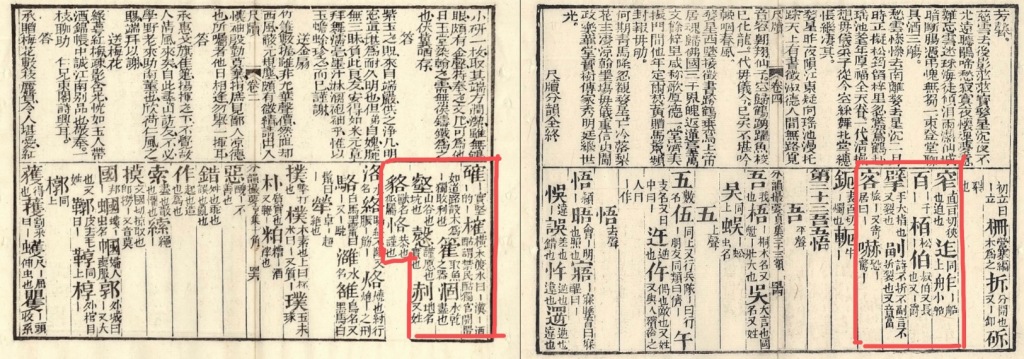

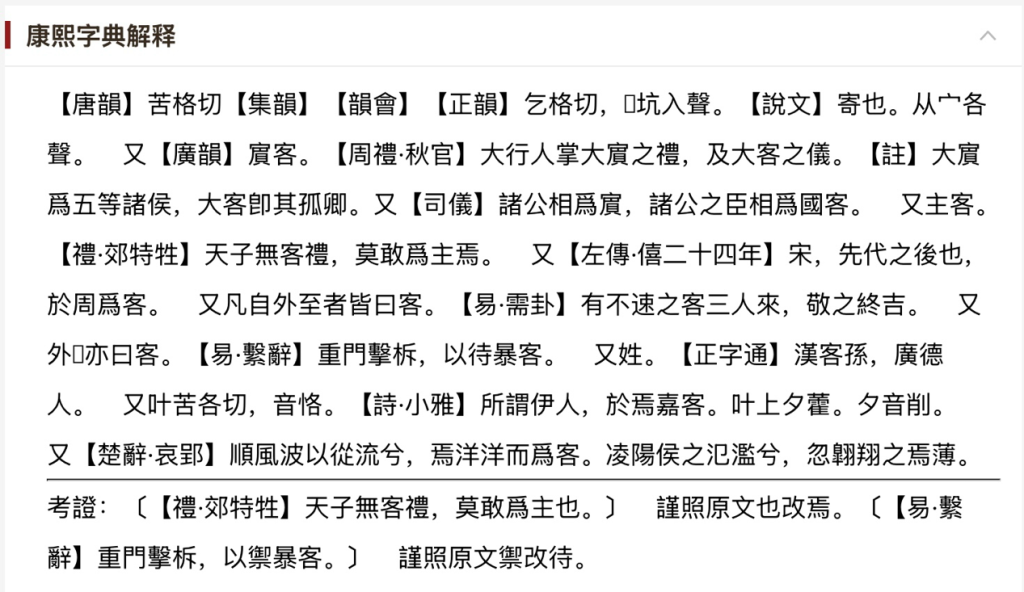

5.《中原音韵》

元周德清所著《中原音韵》(成书于1324年)反映元代实际语音,革新韵书体例,平分阴阳,入派三声。

如图,“恪”字与“却”、“确”等字同组,释为“谨也”。据此可推,其时“恪”字已读若“que”。足证“恪”读que音,元时已有。

“客”字注:“客,叶揩,上声,宾~,又丘也切。”可见“客”已有“kai(上声)”与“qe”两读。此二字的注音表明,元代官话中“恪”与“客”均已出现腭化现象,且读音不同。《中原音韵》基本如实记录了当时北方共同语的语音系统,影响深远。

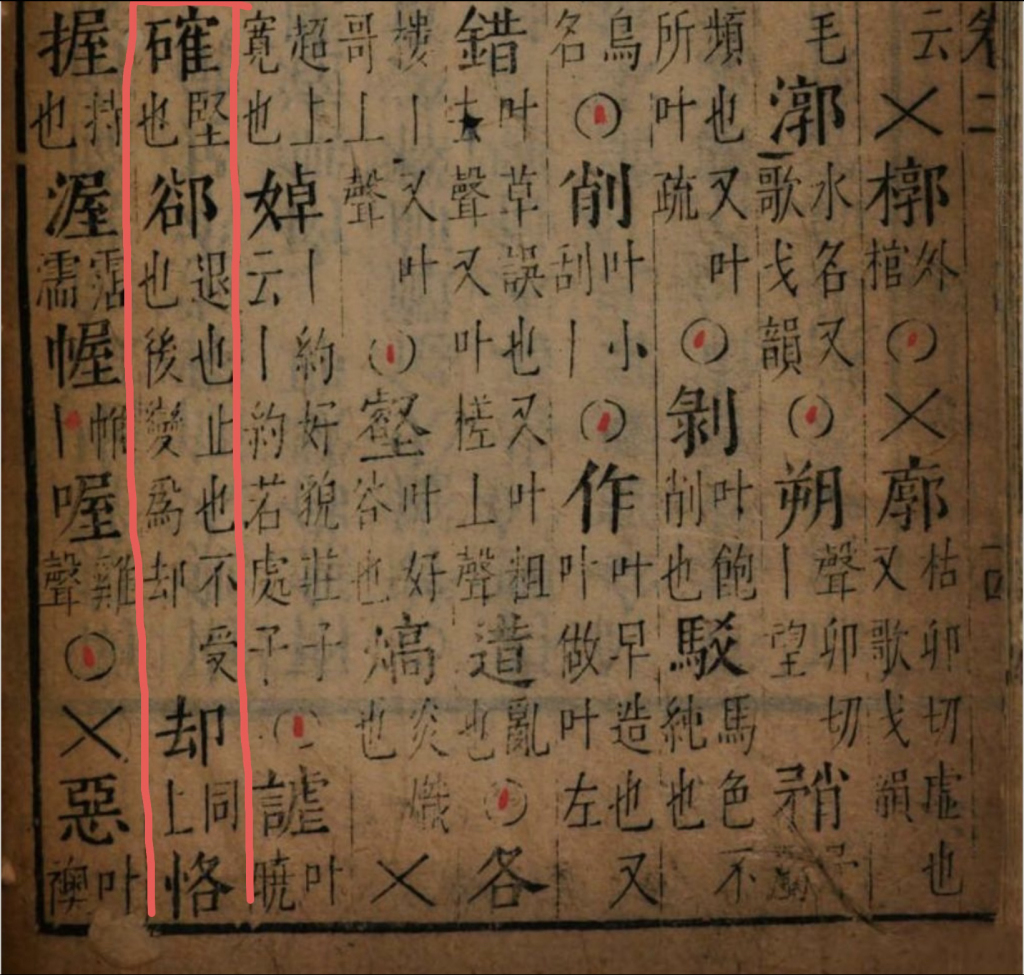

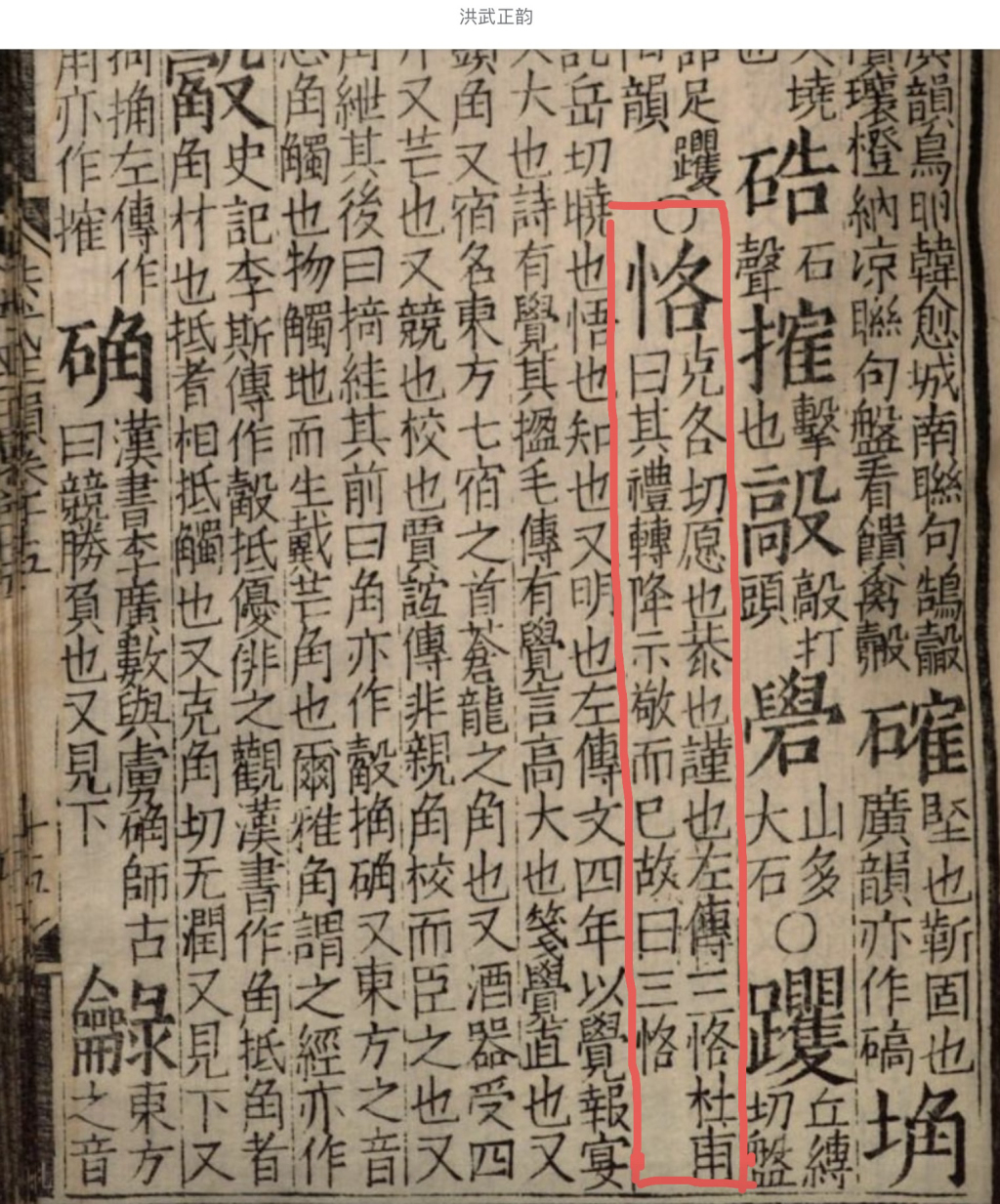

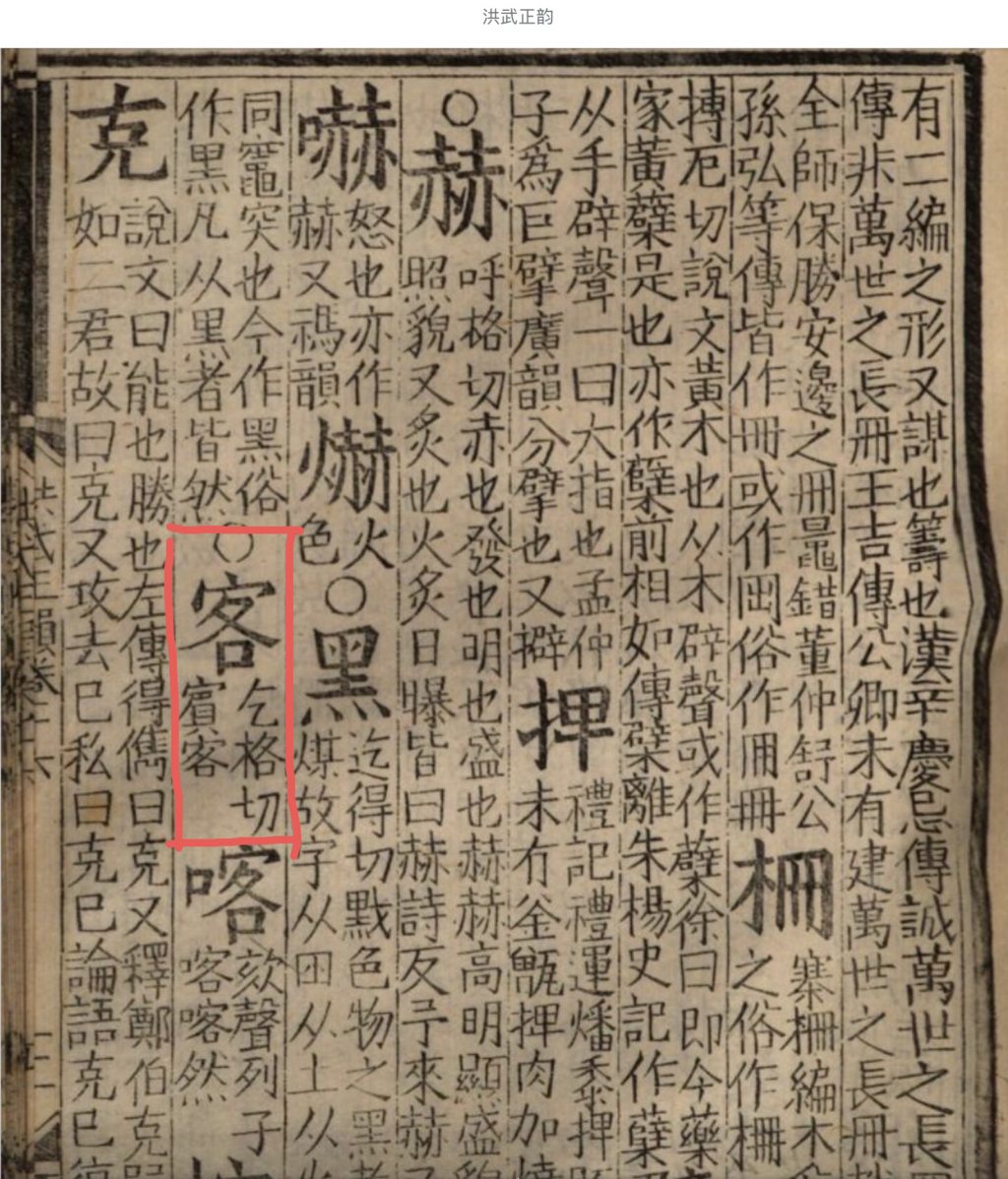

6.《洪武正韵》

明初乐韶凤、宋濂等奉敕编撰《洪武正韵》(1375年),虽序称“壹以中原雅音为正”,然编纂者多籍江浙皖,其音系受中古音及南方音影响,保留全浊声母与入声,契合江淮官话特点,并确立南京官话之权威地位。

“恪”字注音回归《广韵》系统,作“克各切”,约为“ko(入声)”。

“客”字注为“乞格切”,约为“qe(入声)”。故在《洪武正韵》中,“恪”“客”依然不同音。“恪”音恢复旧读,而“客”音承《中原音韵》之“qe”读法,几无变化。

1421年明成祖朱棣迁都北京后,渐形成帝都“两京制”与官话“双轨制”。南京官话凭文化正统与《洪武正韵》权威,仍被士林视作纯正;北京官话则借政治中心地位,影响力日增。明末利玛窦、金尼阁等记载亦证实南北两种官话标准并存竞争之局。

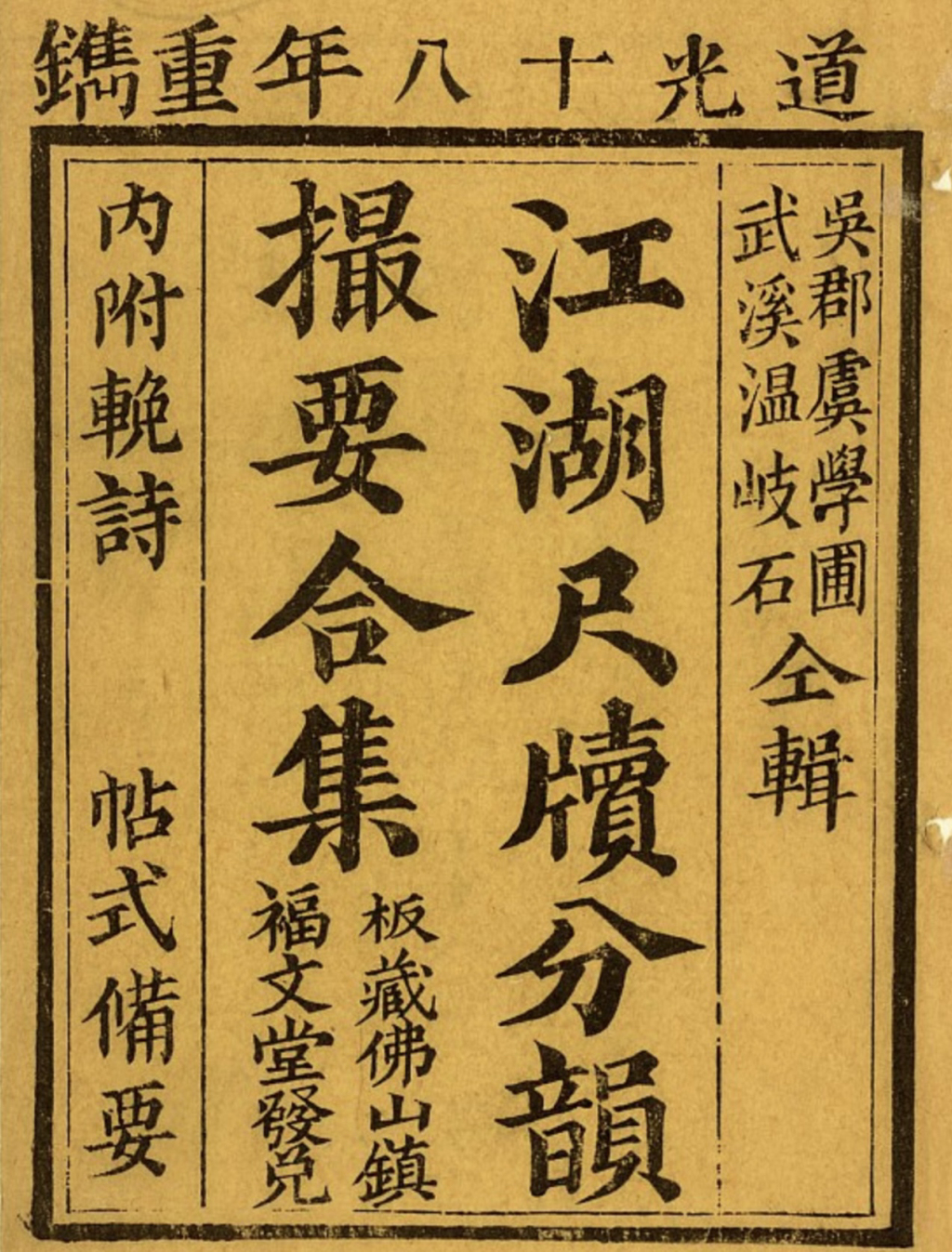

7.《分韵撮要》

此乃清初记录粤语之韵书,引此旨在证明“恪”字在粤语中与“榷”同音。现存最早为1782年《江湖尺牍分韵撮要合集》。

如图,清早期粤语中,“恪”字与“榷”同音,而与“客”字不同音。

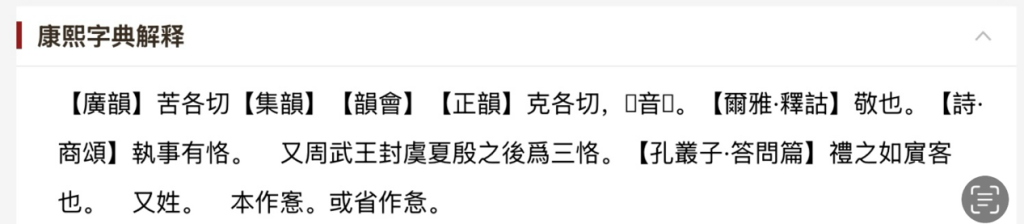

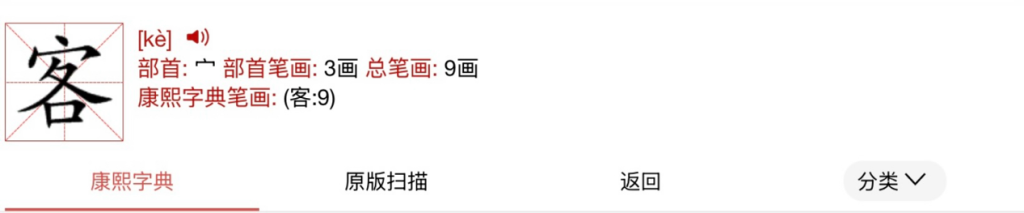

8.《康熙字典》

清康熙年间(1710–1716年)编成之《康熙字典》,集历代字书之大成,然其音韵体系主要承袭《唐韵》《广韵》一脉,未采用《中原音韵》革新之成果。该书在清代“小学”研究中地位尊崇,而《中原音韵》因突破旧制,被正统韵书排斥,仅入《四库全书》集部词曲类。

9.《音韵阐微》

清雍正朝李光地、王兰生奉敕编撰(1715–1726年),以《平水韵》为基础,改良反切,创“合声”之法,近于音素直拼,为现代注音之先声。其中: “恪”:克各切,入声,药韵。“客”:克厄切,入声,陌韵。可见在清雍正年间官方韵书中,“恪”“客”二字虽同属溪母,然韵部不同,读音依然有别。1728年(雍正六年),雍正帝谕令确立北京音为标准官话,并于闽粤等地设“正音书院”强力推行,此举以行政命令巩固了北京音的核心地位,为后世国语/普通话奠定基石。

然而《康熙字典》与《音韵阐微》完全摒弃《中原音韵》体系,回归《切韵》传统,但其反切注音所据之上下字已为当时官话音,并无入声,所读出本字之音异于古音。侧重中古音的官方韵书系统与深受《中原音韵》影响的民间话语系统,实际上形成两套并行的系统。

晚清受外界刺激,为启民智、固统一,“统一国语”成为社会议题。1909年(宣统元年),清政府“中央教育会议”通过《统一国语办法案》,首次由官方权威机构正式提议“以京音为标准音”,并成立“国语编查委员会”。此举虽因清亡未及全面推行,却为民国及新中国确立国语标准奠定了不可动摇的基石。

10.《辞源》

中国首部现代汉语语文辞书《辞源》即诞生于“统一国语”的大背景下。其编纂始于1908年(清光绪三十四年),历时八载方成。民国时期商务印书馆版《辞源》主要有:

1915年初版、1931年续编和1939年正续编合订本。

在1915年初版及1939年合订本中,“恪”字注音为:“可赫切。亦读如却”。其时因注音符号尚未普及,仍沿用反切与同音字法注音,明确记录了“恪”字“ke”与“que”两读并存的客观事实。

(二)“恪”字在民国时期国语运动中注音之流变

1.民国初期的争论与“老国音”的初步确立

1911年辛亥革命后,新成立的民国政府亟待解决语言统一问题。1913年,教育部召开“读音统一会”,旨在确立国语语音标准。会上爆发了影响深远的“南北之争”:北方代表力主以北京音为标准,而南方代表(以吴稚晖等人为首)则担忧北京音保留过多“官话”色彩,主张采纳更具包容性的方言特征为基础,最终通过投票形成了一套折中的“老国音”方案——以北京音为主干,但保留入声等南方音素。

1918年,注音字母正式颁布推行,成为国语教学的核心工具,标志着国语注音体系的初步建立。

2.从“老国音”到“新国音”的转变

“老国音”因人为融合南北特点,缺乏自然的母语基础,在教学与推广中面临重重困难。1920年,第六届全国教育联合会于上海召开,语言学家黎锦熙等人力主改革,倡议完全以北京音为标准。会议议决采纳“京音”为国语标准,明确规定以“至少受过中等教育的北京当地人的语音”为准,形成“新国音”方案。教育部随即通令全国小学依此开展国语教学。

1921年,中华国音留声机片与国语留声机片相继发行,有效平息了“京音”与“国音”之争,推动国语走向“国音京调”的实践路径。广播、电影等新兴媒体采用国语,进一步加速其传播。

至1924年,吴敬恒(吴稚晖)主持国语统一筹备会谈话会,正式确立北京音为标准,同时为兼顾古今异读等实际问题,保留诸多“又读”音。教育部明令废除“老国音”,确立纯北京语音为标准的“新国音”,从而奠定现代国语的基础。

1927年后,国民政府时期更将国语运动视作国家统一与现代化的象征,通过“国语统一筹备会”强化推广。1930年代,国民政府开始限制方言广播,甚至压制方言使用。

1932年5月7日,教育部以第三〇五一号布告公布《国音常用字汇》,正式确立北京音系为标准国音。整体而言,民国国语虽以北京音为基础,仍保留部分其他北方官话方音,并收录不少北京当地特殊音读及传统韵书字音,形成“正音”与“又音”并存的体系。

民国国语的确定,本质上是借助行政力量将一方之言提升为全国通用语的过程。从“南北音之争”到“国音国语”之辩,可见《切韵》传统示弱,而《中原音韵》一脉在此番较量中占据上风。对“腭化撮口音”的兼容并蓄,列为“又读”,实为《中原音韵》体系被官方接纳的标志,可谓其一次重要的体系性胜利。

3.“恪”字在国语确立过程中的读音记录

(1)《新字典》(商务印书馆,1912年)

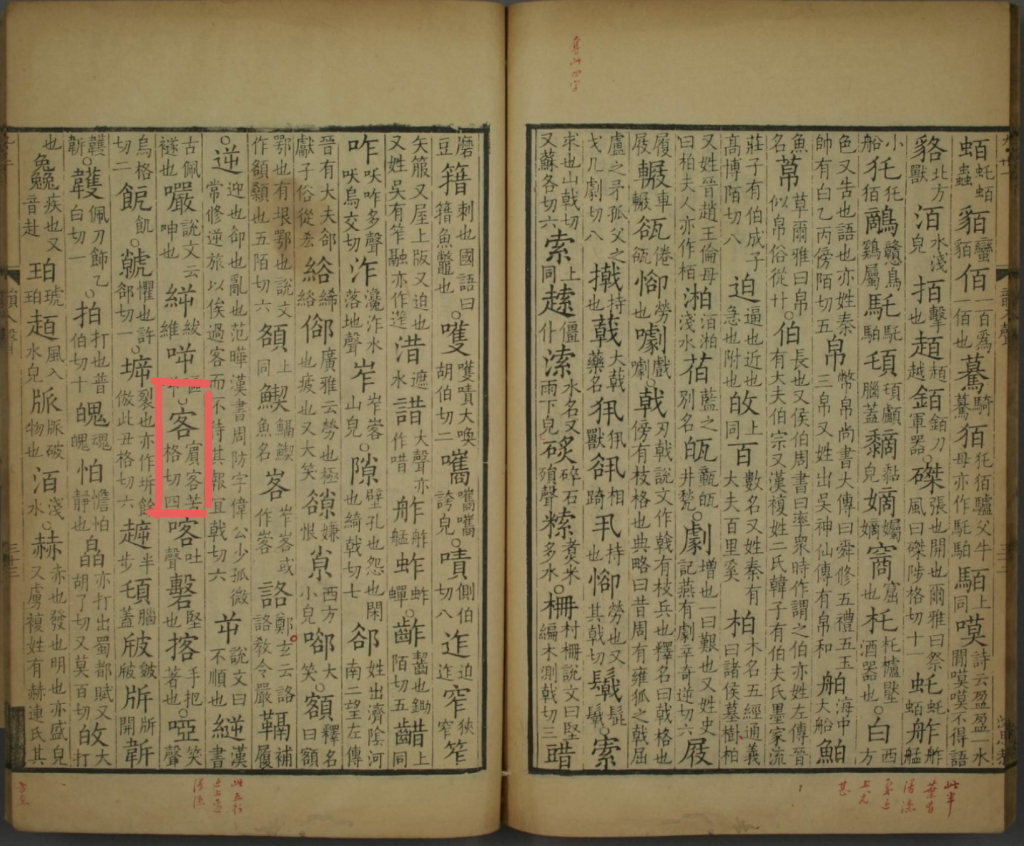

恪,苦各切。读如却。

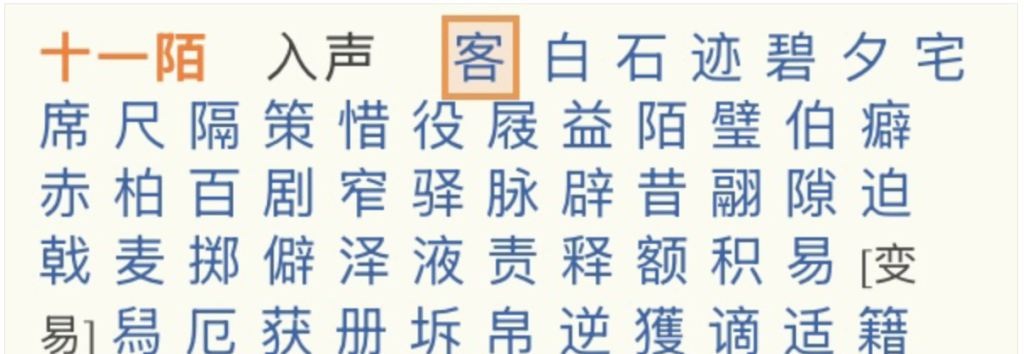

(2)《国音常用字汇》(1932年)

“恪”字注为:“ㄎㄜˋ”(汉语拼音kè,下同),(又读)“ㄑㄩㄝˋ”(汉语拼音què,下同)。自此,各类辞典多将ㄎㄜˋ标为“正读”,ㄑㄩㄝˋ标为“又音”或“旧读”。

(3)《辞海》(中华书局)

① 1936年首版(上下册)

② 1947年合订本

两版均注:“恪,ㄎㄜˋ,苦各切”,(又)“ㄑㄩㄝˋ,乞约切”。此时《辞海》兼用注音符号与反切法注音。

(4)《国语辞典》系列

①《国音字典》(商务印书馆,1918年初版):恪,苦各切。

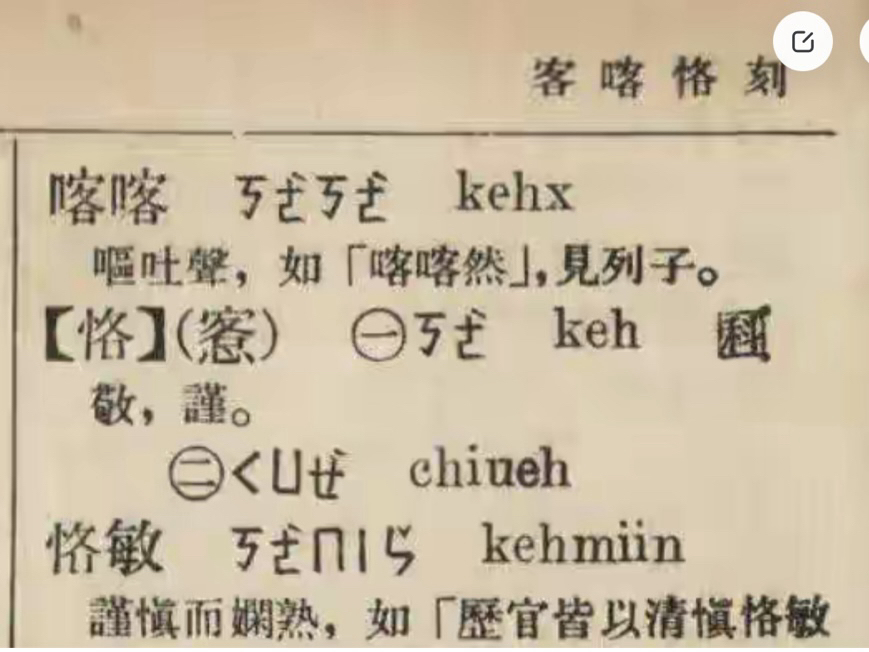

②《国语辞典》(商务印书馆,1937年版):恪(愙)丂ㄜ科。又读くUせ却。

③《国语辞典》(商务印书馆,1943年版):恪(愙)(㊁ㄑㄩㄝˋ缺。)(又读。)(㊀ㄎㄜˋ)

④《国语辞典》(商务印书馆,1947年版):“恪”有两读:㊀ㄎㄜˋkeh,㊁ㄑㄩㄝˋchiueh。(中国大辞典编纂处编,汪怡主编,赵元任校订)

(三)“恪”字在新中国成立后普通话审音过程中注音之流变

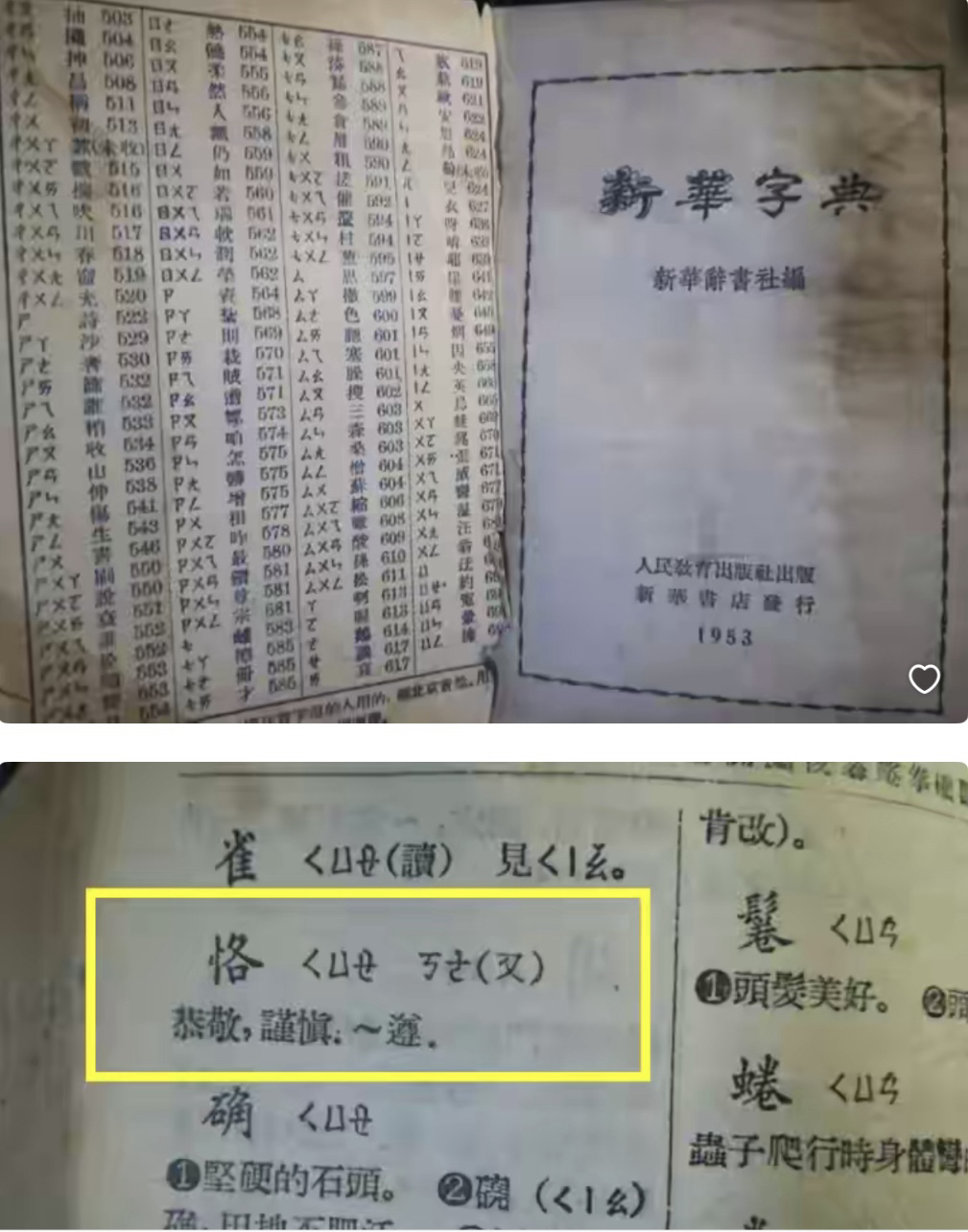

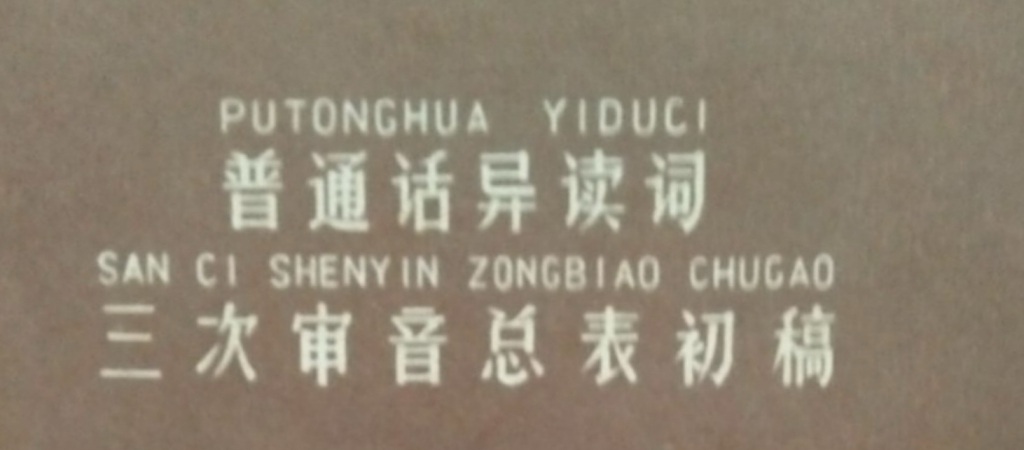

新中国成立后,1953、1957版的《新华字典》甚至将“くUせ”标为正读音,将“丂ㄜ”标为又读音。

①1953年人教社初版《新华字典》:恪 くUせ,ㄎㄜ(又)

②1957年人教社第三版(商务新一版)《新华字典》:恪 くUせ què,丂ㄜ kè(又)

1955年中央政府正式将“国语”改称“普通话”,并启动系统的语音规范工作。1955年10月,中国科学院召开“现代汉语规范化学术会议”,罗常培、吕叔湘作《现代汉语规范问题》报告,提出推进汉语规范化的具体任务。会议通过六项决议,其中首项为普通话审音问题,次项为编纂《现代汉语词典》,今日所见《普通话异读词审音表》与《现代汉语词典》即为这两项决议的实践成果。

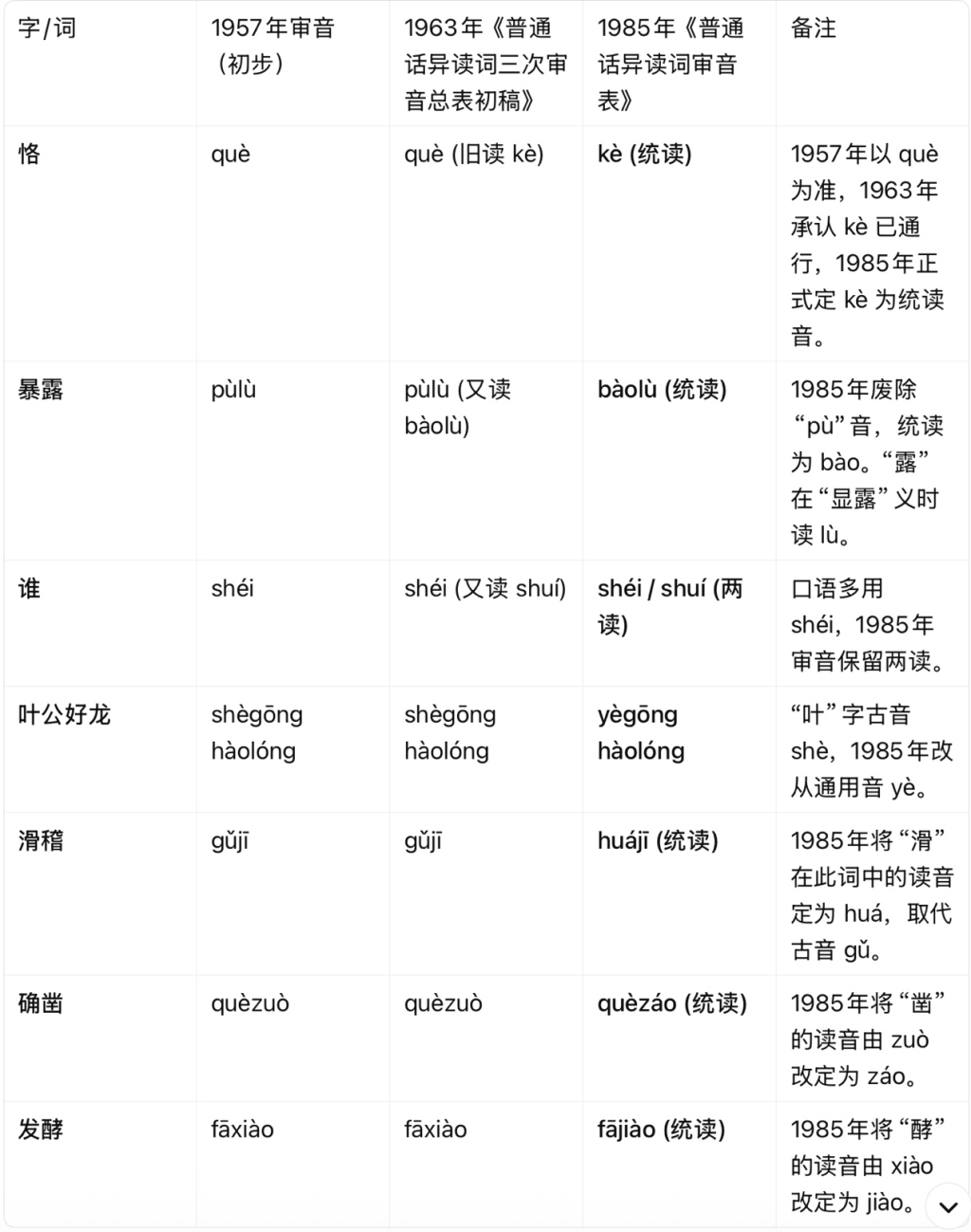

1956年1月,普通话审音委员会正式成立,成员包括罗常培、丁声树、周祖谟、陆志韦、陆宗达、徐世荣等语言学家。同年4月,委员会确立审音原则与工作步骤。1957年至1962年间,分三批公布《普通话异读词审音表》初稿、续编及三编,共审定异读词1835条。1963年,委员会汇总修订此前成果,出版《普通话异读词三次审音总表初稿》单行本,由丁声树终审定稿,标志着首轮审音工作的完成。

该总表虽称“初稿”,却体现了审音委员会严谨审慎的态度,旨在实践中收集反馈,不断完善。然而,审音工作在“文革”中完全停滞,整个社会的语言环境也完全变化。

直至1982年审音工作才重新启动。新一届审音委员会由王力任主任,陆宗达、徐世荣、周有光、周祖谟等为委员,对原《总表初稿》进行修订。1985年12月,《普通话异读词审音表》由国家语委、国家教委、广电部联合公布,并发布通知明令:“自公布之日起,文教、出版、广播等部门及全国其他部门、行业所涉及的普通话异读词的读音、标音,均以本表为准”。此表成为至今有效的异读词读音法定标准。

1.“恪”字在三次审音中的读音演变

从三次审音成果可见,1957年《审音表初稿》与1963年《总表初稿》中,“恪”字均以“què”为正读,“kè”为又读。

1965年,周定一在《中国语文》发表《对〈审音表〉的体会》一文,指出“‘恪守’的‘恪’有què、kè两读,北京比较通行的是què,合乎北京语音一般演变规律……”,反映出当时学界对“què”音的认可。

“恪”字在1957、1963、1985年三次审音成果中的变化

1985年的《审音表》才将“恪”统读为kè,彻底取消què音。自此,各类辞书均依此规范,仅标注kè一读。

2.主要辞书对“恪”字注音的调整

(1)《辞源》(修订版)

①1964年修订稿第一册(试行本):kè,注“旧读què”

②1979–1983年修订本第一版:kè,注“旧读què”

③1988年合订本、2009年第二版:kè,注“旧读què”

(2)《辞海》

①1965年未定稿/1979年版:kè,注“旧读què”或“又读què”

②1989年版/1999年版:kè,注“旧读què”

③2009年版/2019年版:kè,删除“旧读què”

(3)《现代汉语词典》

①1960年试印本/1965年试用本、1973年内部版、1978年第一版:kè;旧读què

②1983年第二版:仅注kè

③1996年第三版及之后各版:严格遵循1985年审音表,统读kè

(4)《新华字典》

①1953年人教社初版:くUせ,ㄎㄜ(又)

②1957年人教社第三版(商务新一版):くUせ què,丂ㄜ kè(又)

③1962年商务第三版:kè,注“旧读què”

④1971年修订第一版(文革版):kè,删除“旧读què”

⑤1979年商务第五版及之后各版:统读kè

(四)“恪”字在台湾地区审音过程中的注音

1949年后,台湾地区延续民国时期的国语政策,通过严格的教育体系使其成为主流语言。虽与大陆“普通话”名称不同,二者在语音标准上高度一致。

1987年7月,台湾“国语推行委员会”应社会需求,组建“国语一字多音审音小组”,旨在推进读音标准化,便利教学。该小组于1994年5月公告试用《国语一字多音审订表》,经多年审议修订,于1999年正式颁布实施。

此后,委员会持续收集各方意见进行修订,2014年6月公布修订初稿,然迄今未正式定案。在新表颁布前,教学与考试仍沿用1999年版本。

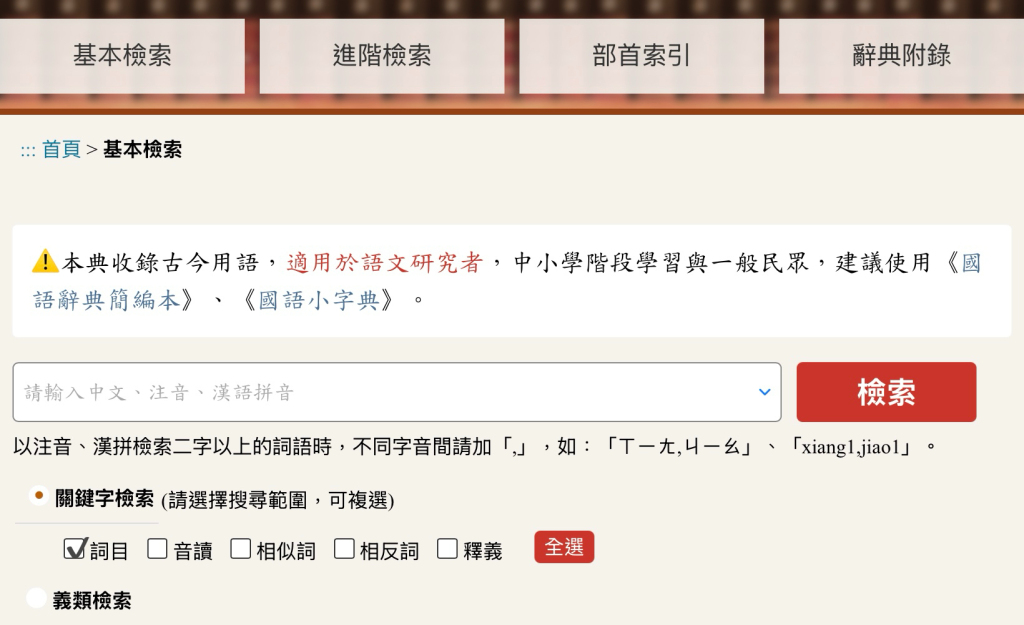

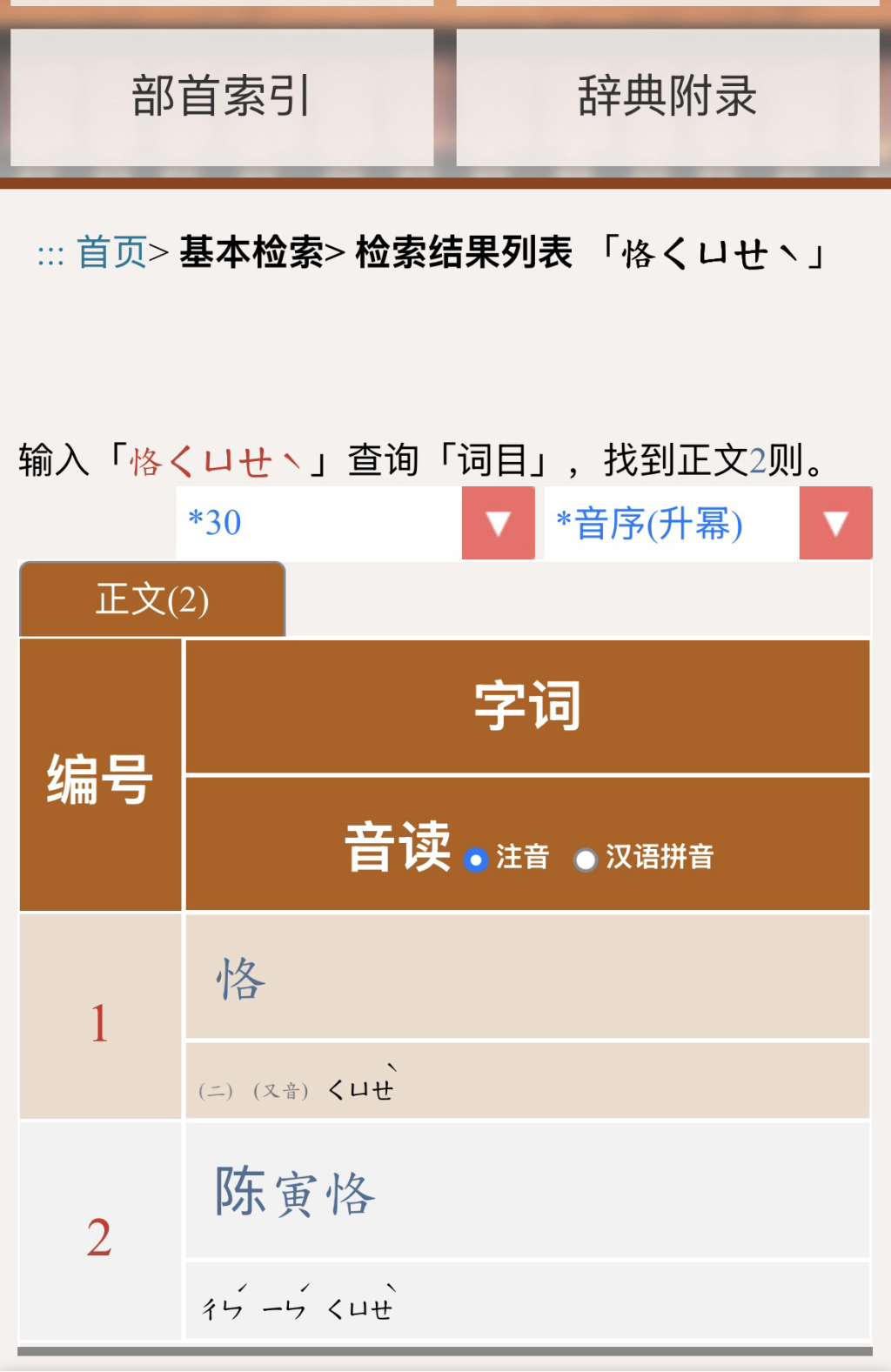

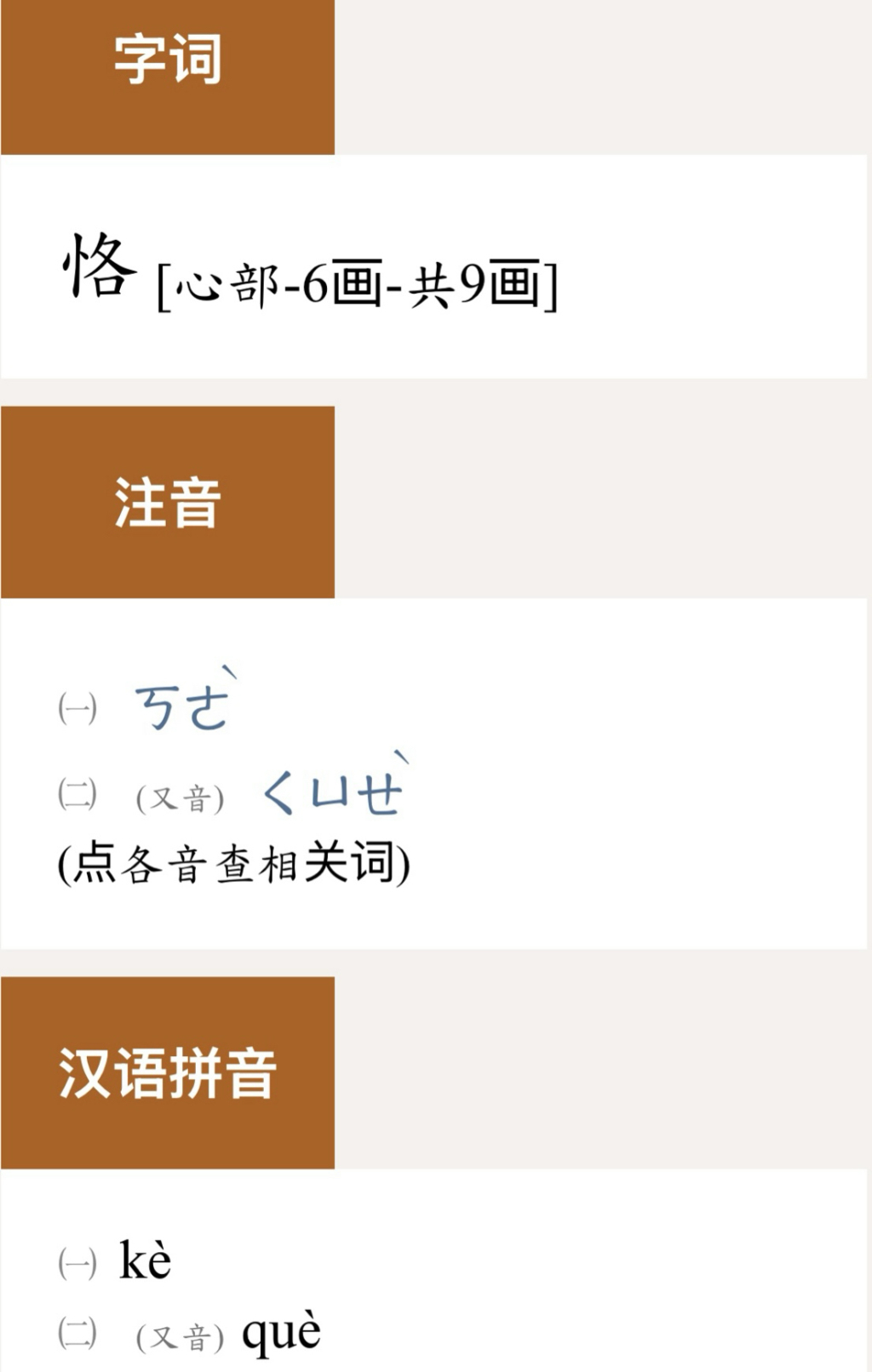

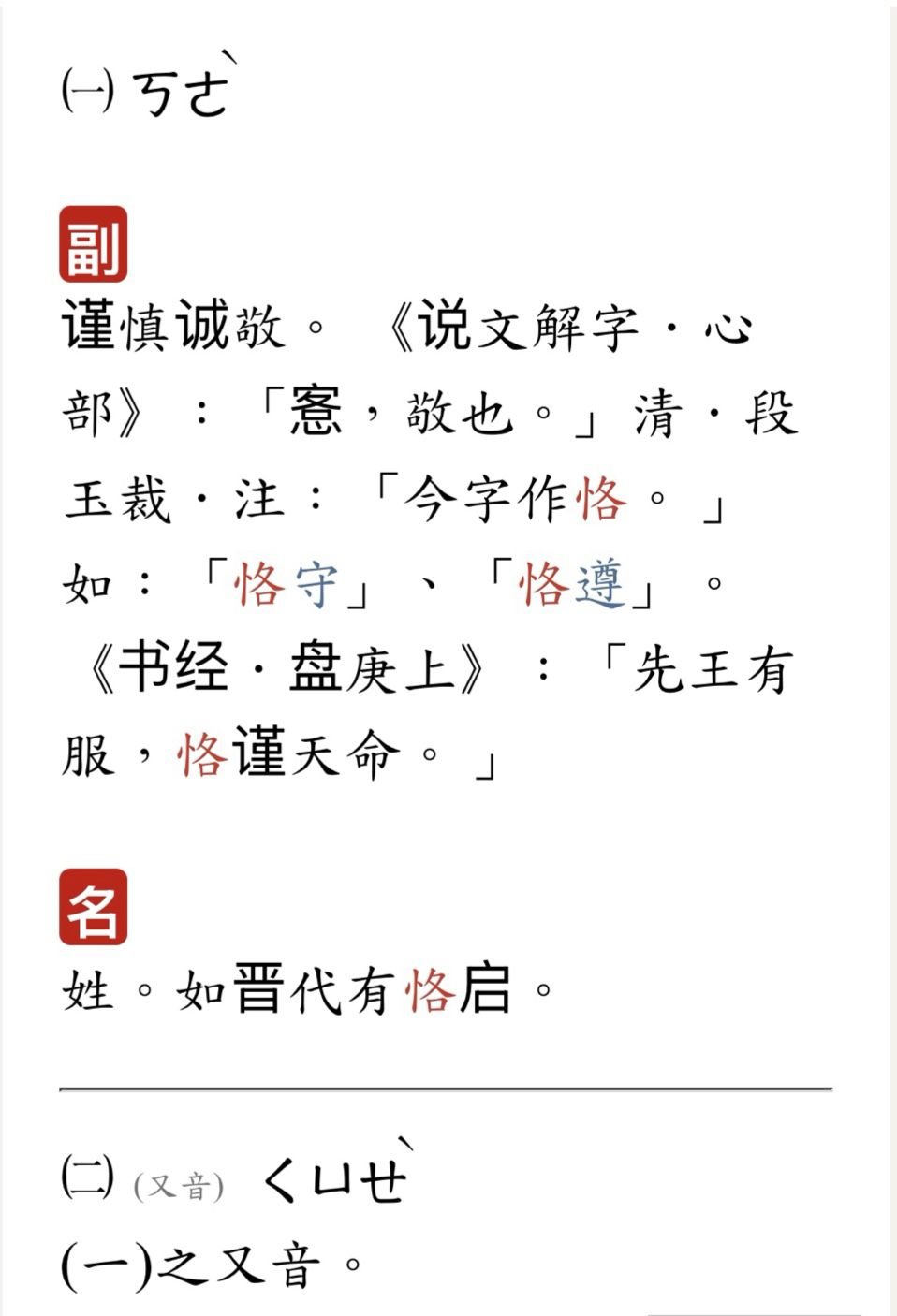

在台湾《国语一字多音审订表》及《重编国语辞典》修订本中,“恪”字注音为:ㄎㄜˋ(kè),(又音) ㄑㄩㄝˋ(què)。现行网络版《重编国语辞典》的相关内容如下:

由以上内容可见,台湾辞书不仅保留“恪”字kè、què二读,更在què音下特注“人名陈寅恪”。值得注意的是,这些辞书在沿用注音符号的同时,亦采纳汉语拼音注音。台湾地区于2008年9月通过提案,放弃通用拼音,改采汉语拼音为译音标准,自2009年1月1日起实施。此举与新加坡教育部1974年决定采用汉语拼音的举措相呼应,反映出汉语拼音在国际汉语教学中的广泛接受度。

四、结语

“恪”字究竟该读何音,是单音还是多音,于日常生活或许无足轻重。然而,对待历史事实我们必须具有认真审慎的态度。对一字一词如此,对其他事物亦然。

《人类简史》作者赫拉利(Yuval Harari)曾言:“历史不只是研究过去,更是研究变化。”笔者撰写此文,并非意图否定当今“恪”读kè音的正读地位,而是希望通过客观梳理恪字读音的历史流变,说明字音的演变是一个复杂的过程,过去不是一成不变的,将来或许还会变化,关键在于“官方”如何选择和引导。

2011年10月,国家语委组建新一届普通话审音委员会,设立专项课题,正式启动继1956年、1982年之后新中国成立以来第三次普通话审音工作,旨在修订1985年版《普通话异读词审音表》。

2016年6月,课题组在教育部网站公布《普通话异读词审音表(修订稿)》并公开征求意见。尽管征集期仅20天但引发社会广泛讨论与反弹,教育部后续也进行了相关说明,该修订稿仍在2017年1月通过国家语委规范标准审定委员会原则性审定。审委会建议课题组根据委员意见进一步完善后报批发布。然而,修订稿自此进入漫长等待期。2017至2019年间,教育部历年工作要点中多次提及“推进发布”或“加快发布”该表。2018年5月,教育部新闻发布会确认该标准已完成修订并作为国家标准立项。2019年2月,审音委员会相关人士透露,因修订稿中部分读音打破公众原有认知,收到大量社会意见,目前仍在语委审核阶段,尚未形成最终定稿。截至2025年10月,《普通话异读词审音表(修订稿)》仍未正式发布,现行规范仍以1985年版本为准。

但值得注意的是,2020年8月出版的第12版《新华字典》已经将“粳”字的注音调整为“jīng、(又)gēng”,而2016年修订稿原拟统读为“gēng”,1985年审音表和《现代汉语词典》(第7版)则统读为“jīng”。这一现象说明审音结果是可以调整和改变的。

“恪”字从kè/què多音并存到统读为kè,其关键转折在于1985年《普通话异读词审音表》的颁布。它标志着“切韵”音系传统在规范中的回归,以及《中原音韵》所代表的口语传统式微。这一字音的变迁,折射出现代汉语在标准化进程中,于历史传承、实际使用与学理依据之间的复杂权衡。

1985年审音表发布时,陈寅恪先生已逝世多年,早已淡出公众视野。直至1995年陆键东的《陈寅恪的最后二十年》出版,陈寅恪其人其名才走出学术圈,引发广泛关注与社会性的读音争议。若非陈寅恪先生成为公众人物,其名中“恪”字的读音问题,或仅作为音韵学领域的专门议题,不致引起公众层面的广泛讨论。

1985年12月公布的审音表还附有十条说明,其中第十条说明内容如下:“人名、地名的异读审订,除原表已涉及的少量词条外,留待以后再审。”

笔者认为,陈寅恪先生名讳中“恪”字的读音,正符合此条“留待以后再审”的规定。历史上诸多名人均将名字中的“恪”读作què,如诸葛恪(三国·吴)、慕容恪(前燕名将)、吴大澂(号愙斋)、俞明震(字恪士)等,皆可援引此例。一是因为“恪”字在历史上长期为多音字,直至1985年才被统读为单音字;二是应遵循“名从主人”的历史惯例。

笔者相信“普通话审音委员会”的专家学者们对社会上“恪”字读音的争议早有关注,期待此争议能在未来新版的《异读词审音表》中予以妥善解决。海峡对岸台湾地区的处理方式,亦值得大陆专家借鉴。两岸审音标准的统一,将有利于文化交流与学术对话。

陈寅恪先生的家乡江西省修水县有两种方音,一为修水本地方音,一为客家方音,皆读“恪”为ko(入声),它们都是汉语中古音在民间的遗留。ko(入声)并不等同于当今普通话中的kè(去声),虽然在《中原音韵》中“入派三声”时将ko(入声)分派到kè中,但它们还是有本质不同的两种发音。一为中古音(有入声),一为现代音(无入声),不可混为一谈。

陈三立—陈衡恪—陈寅恪这一支义宁游子,长期生活成长于湖南,成年后又工作于北平,说的是当地的“官话”或“国语”,口音自与家乡中人不同。有论者硬以家乡方音ko(入声)来推测他们读自己名字中的“恪”一定以此音,甚至搬出“祖宗家法”和“宗兄宗弟”的录音来证明,无异于“缘木求鱼”。

前文已述“恪”字在“官话”和“国语普通话”历史上的音变过程。虽然现今“恪”字被“统读”为ke,但谁也否认不了“恪”读que音曾“堂而皇之”地从北方方音进入到元朝和清朝的“官话”系统、民国的“国语”系统和共和国的“普通话”系统。“恪”读que音既不是“行话”,也不是“隐语”,更不是“民国学界的掌故”。在民国时期的北平和解放初期的北京,中小学都是教读“恪(que)守成规”而不是“恪(ke)守成规”。读陈寅恪为que,既不是“沙龙语言”,也不是“家庭隐语”,更不是“江湖黑话”,读que只是名从主人,尊重历史人物过去的读音习惯而已。有论者以读不读此音来划圈子、贴标签和分阶层,这不是客观冷静地讨论学术问题的态度,学术界也不是“你死我活”充满厮杀和阴谋的“江湖”。

陈寅恪先生的祖居陈家大屋位于修水县的竹塅村,在“恪”字读音的争论中,有论者将陈家大屋纪念馆悬挂的一块“正音牌”发至网上,笔者看到后深感困惑。不惧路途遥远前往陈家大屋参观的多为“义宁陈氏”的敬仰者和历史文化的爱好者,他们应该了解到真实的历史和变化。而字音演变本是历史现象的生动体现,它如同一块活化石,值得历史爱好者了解、研究和玩味。作为国家级文物保护单位的陈家大屋纪念馆刻意屏蔽“恪”字音变的真实历史,将丰富的语言演变静态化、刻板化,实为不妥。这块挂在“真古董”前面的“正音牌”似乎应当摘除,否则既是对陈衡恪陈寅恪兄弟们的不尊重,也有违将“陈门五杰”迎回故里的初心。

陈寅恪先生本人对“恪”字kè、què二读的态度,体现了一位大学者对汉语音韵复杂性的深刻理解。面对众多询问,他选择“不必解释”的包容姿态,或许正是对语言生命力的最好尊重——在规范与传承之间,始终为历史的回声留有空间。