秋雨中的徐州文庙,凉意阵阵,却挡不住四面而来的市民,他们面露笑意穿梭在这片时尚街区中;古色古香的回龙窝,装点一新,穿着汉服的年轻姑娘们,在青砖黛瓦中打卡拍照;店招林立的美食博物馆,香气四溢,天南海北的游客们尽情品尝地道徐州味……

2019年,中央城市工作会议首次提出“城市更新”概念,2025年更是明确将其作为城市发展的核心抓手,重点推进老旧城区改造。今年《政府工作报告》提出,“围绕民生工程、里子工程、安全工程这三大工程稳步实施城市更新行动和更新工作”。

2017年开始,徐州规划部门就启动了徐州历史城区和周边的规划研究。2022年,徐州编制完成《历史文脉城市更新设计方案》。2023年,彭城七里工程正式启动。围绕守住文化根脉、焕发中心活力、回应民生期盼三大目标,“彭城七里”积极贯彻落实中央“城市更新”精神,不搞大拆大建,下足“绣花功夫”,补短板、强功能、提品质、惠民生,用“绣花”精神走出了一条更具温度、深度与活力的老城焕新之路。

1、守护城市文脉

作为国家历史文化名城,徐州是江苏境内最早出现的城邑,拥有5000年文明史和2600年建城史,有着大量文化遗产、名胜古迹和深厚的历史底蕴。

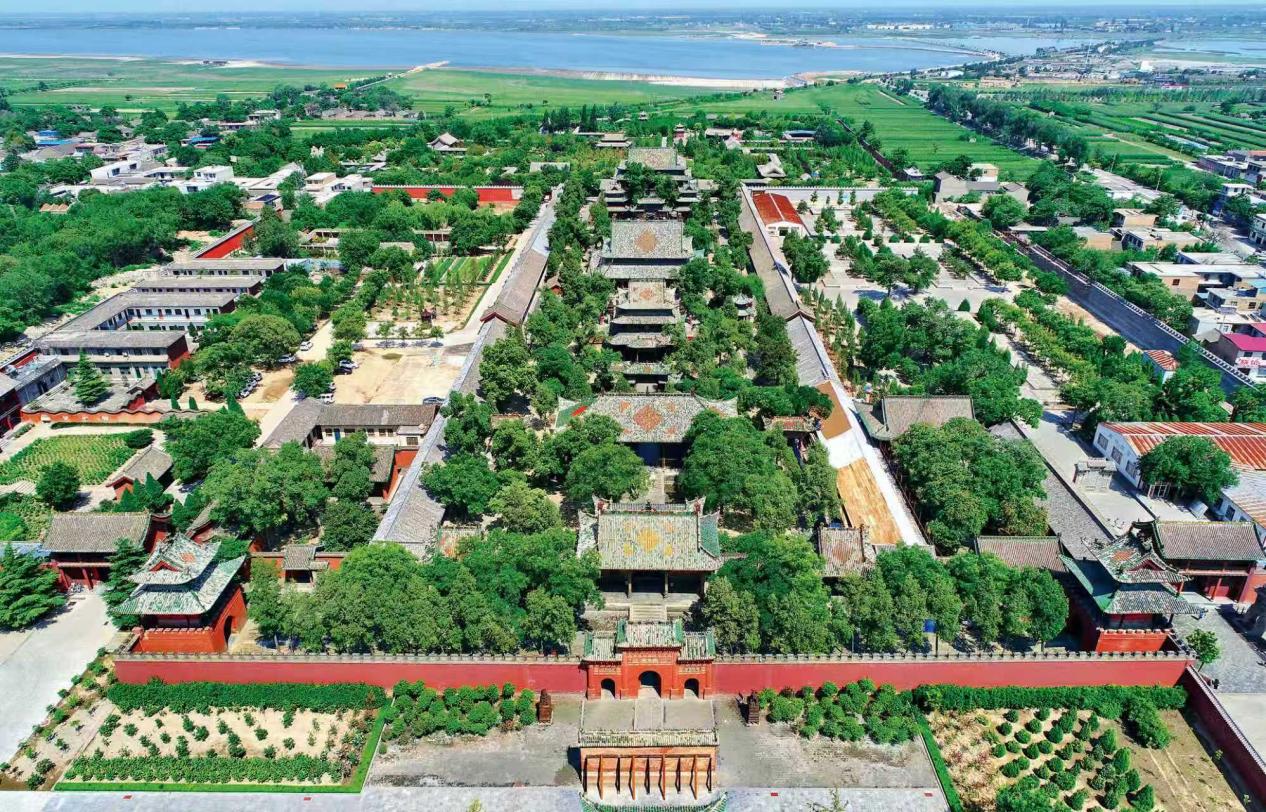

南起云龙山脚下4300年前的下圆墩遗址,北到故黄河苏轼所建的黄楼,一条长约7里的文脉轴线纵贯老城区,依次串联黄楼、文庙、城下城遗址博物馆、大同街、城隍庙、回龙窝、快哉亭公园、户部山、博物馆等重要历史文化节点,大小分布95处235个文物保护单位,是徐州历史文脉延续和文化内涵彰显的集中展示区。

据《徐州日报》,近年来,徐州确定以历史文脉保护为抓手实施城市更新工作,成立彭城历史文脉更新工作指挥部,经过精心设计、几易其稿,确定该历史文脉名称为彭城七里。“徐州古称‘彭城’,‘七’契合了文脉中轴线南北长7华里、更新片区面积7平方公里、划分7个更新单元,‘里’不仅是长度单位,还有居住片区、街巷、故乡的含义,符合城市更新以片区为改造单元、以人为本的理念。”

彭城七里项目规划建设组组长田立柱告诉澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者,7个更新单元亦即7大文脉片区中,“彭城之源”片区,着重于植入文化属性与公共服务功能,强化云东一道街的景观整体提升;中部“土城汉风”片区结合徐州博物馆、乾隆行宫和土山汉墓,打造出功能多样,承载力强的泛博物馆公园;北部的“黄楼胜迹”片区,重塑古城“一轴一环两廊”的空间架构,开辟出百姓日常休闲新空间。

云龙山脚下的咖啡节。本文图片均来自徐州市文广旅局

通过“文脉保护利用+产业协同融合+城市功能完善”的运作模式,彭城七里项目旨在打造有地域特色、有个性魅力的城市文脉,在城市更新建设中,始终坚持“以人民为中心”的理念,提出“民生改善、绿色引领、赓续文脉、资源导向、智慧流量、人本生活”六大策略。

让彭城七里既有“文化味”,又有“烟火气”,是项目初衷;让彭城七里“守住文脉、惠及民生”是项目建设原则。项目着眼于“细微之处”,重新铺设片区下水管网、新建改造破损道路;重新规划制作道路标志标牌、统筹沿街广告招牌;新建停车场、增设停车位。同时,针对平时藏在闹市之中的老旧小区,采取了一个一个焕新策略,配建社区服务中心、增加休闲公共活动设施、重新绿化亮化,让这些老小区不再藏进都市的喧嚣和繁华中,而是在霓虹闪烁中焕发崭新生机。

历时两年多,今年九月,彭城七里项目即将全面完成。

2、文商旅融合

在互联网上,徐州的热度很高,很多网友都是被徐州美食“种草”,才纷至沓来。但是当置身徐州就会发现,这里不仅美食令人垂涎,两汉文化令人叫绝,城市所呈现出的仁厚之风,也让人流连。

那么,在彭城七里项目建设中,将文化与商、旅深度融合,就成为一道必答题。“文商旅深度融合,是彭城七里焕发新活力的‘密码’”,徐州市文广旅局副局长张伟说。

在饮食文化方面,对外试营业不久的徐州饮食文化博物馆,迅速出圈成为网红打卡地。该馆是在一座闲置十余年的酒楼基础上改造而成,位于彭城七里“土城汉风”片区,以“彭城七里宴千年”为主题,集结了蒜爆鱼、把子肉、地锅鸡、烧烤等数百种本地美食,是徐州首家全场景、沉浸式主题餐饮文旅项目。

在非遗文化方面,在回龙窝非遗市集、户部山明清建筑群等,游客都可以近距离欣赏本地非遗传承人的精湛技法。

户部山上汉服巡游。

在传统戏曲方面,国潮汉风馆自2019年便对外开放,《汉乐华章》、国家级非遗柳琴戏等长期驻场演出,平均一个月演出15场,是徐州市文化广电和旅游局“国潮汉风·夜彭城”演出场馆之一。

在户部山上崔大家园等古院落,文创展销、相声、脱口秀、乐队演出等遍地开花,给老房子酿出了文化新滋味。

以清康熙十九年迁建于此的文庙为核心,打造“文庙·东方”文化街区,将古老的文庙融汇在现代高楼大厦之间,形成古今交融的独特韵味。

“文庙·东方”文化街区。

通过在对沿线一系列改造提升中,充分挖掘沿线各点位的文化内涵,将文化与商业深度融合,彭城七里形成一系列鲜活的“徐州标识”。同时,通过更多贴近市场、强科技手段,植入更受欢迎的体验业态,让游客在彭城七里感受了历史的厚重。

据张伟介绍,彭城七里项目共规划了1+26个文化展示场馆,包括徐州博物馆、城下城遗址博物馆、民俗博物馆等已建成的12个场馆和彭城七里数字展示馆、状元文化展示馆、书画展览馆等15个规划建设的场馆。同时建设下圆墩广场、华佗广场、黄楼公园等文化景观。这些场馆、公园,既满足了游客、市民的不同旅游、生活体验,同时也是对文脉的传承和保护。

彭城七里项目的建设,进一步拉升了徐州在“网红城市”中的影响力和知名度。以“文庙·东方”街区为例,目前日均接待游客3万人,节假日达到6-8万人。徐州博物馆今年上半年接待参展人数103万人次,同比增长28%,文创销售额同比增加60%。据美团数据显示,彭城七里文旅消费规模,在全市文旅消费中占比达到了64.3%。

3、塑造城市新空间

将一个个厚重的历史文化资源串珠成链、“显山露水”,将各种文商旅资源的深度融合,带来的是丰富多彩的旅游体验,将老旧小区,陈旧街巷改建改造,彭城七里将徐州老城的文、旅、商、居进行了重构。

徐州工程学院人文学院院长、教授薛以伟认为,彭城七里最大的创新就是把文脉传承与时代追求有机结合起来。

“城市更新普遍存在的难题是,如何把文脉传承保护与时代追求有机结合?因为每一个城市都有自己的文脉特色,比如北京的四合院、苏州的小桥流水。徐州历史文脉一彭城七里城市更新工程,把文化保护传承和民生福祉相结合,打造成文商旅居融合市集烟火的展示示范区。”

徐州城下城遗址博物馆。

城市历史记忆是城市文化的灵魂,城市文脉是塑造中国式现代化城市的重要基础。

历史上,徐州既是黄河城市、运河城市,同时还是扼守南北之要道,是为兵家必争之地,深受黄泛、战争之苦。每一次,徐州城都会在原址上重生,在徐州城下城博物馆能清晰地看到城下城、街下街、井下井的叠城奇观。这也证明了徐州城区,两千多年来未曾易址,仍在如今徐州老城区。

在城市更新中,应尊重历史文脉、顺应原有的城市肌理,把握与提炼城市特色文化和传统。“彭城七里”项目总设计师冯正功认为,彭城七里是在保护文脉,强调历史传承的基础上,塑造城市新的空间,以及对未来的创新。“我们通过织补、串联等方法,对公共景观进行提升,让城市的建筑具有整体感。建立良好的城市视觉通廊,让重要标志建筑和景观成为城市的重要节点。此外,公共空间改造和设计,更侧重于人性化和舒适度,让其中生活的居民更有获得感。”

彭城七里,正是基于文脉对城市新空间塑造的生动实践。这种实践不仅提升了城市的文化内涵和居民的生活品质,也为其他城市提供了有益的借鉴。