“人人都是艺术家!”“艺术让生活比艺术更有趣!”——这些颠覆性的口号从何而来?是谁最早提出?它们背后又承载着怎样激进的艺术实验和思想潮流?

9月25日,上海西岸美术馆开幕的“偶然!激浪派!”(Fluxus, by Chance!)特展为观众揭开谜底。此次展览是西岸美术馆与法国蓬皮杜中心新一轮五年展陈合作项目的首个特展,也是激浪派在中国首次整体展出。澎湃新闻在现场看到,展览通过200余件蓬皮杜中心馆藏,追溯了激浪派这一20世纪极具先锋性和颠覆性的艺术流派,并延展至今日对艺术边界等议题的思考。

西岸美术馆与蓬皮杜中心五年展陈合作项目,特展“偶然!激浪派!”展览现场

据悉,激浪派(Fluxus)诞生于20世纪50年代末至60年代初的欧美,是艺术史上极具先锋性与反叛精神的流派之一。它继承一战时期达达主义“反理性”的精神内核,却以更彻底的姿态打破了艺术与生活、精英与大众的边界——艺术不必是昂贵的画布与雕塑,日常的盒子、衣架、游戏,甚至沉默与呼吸,都能成为艺术的载体。

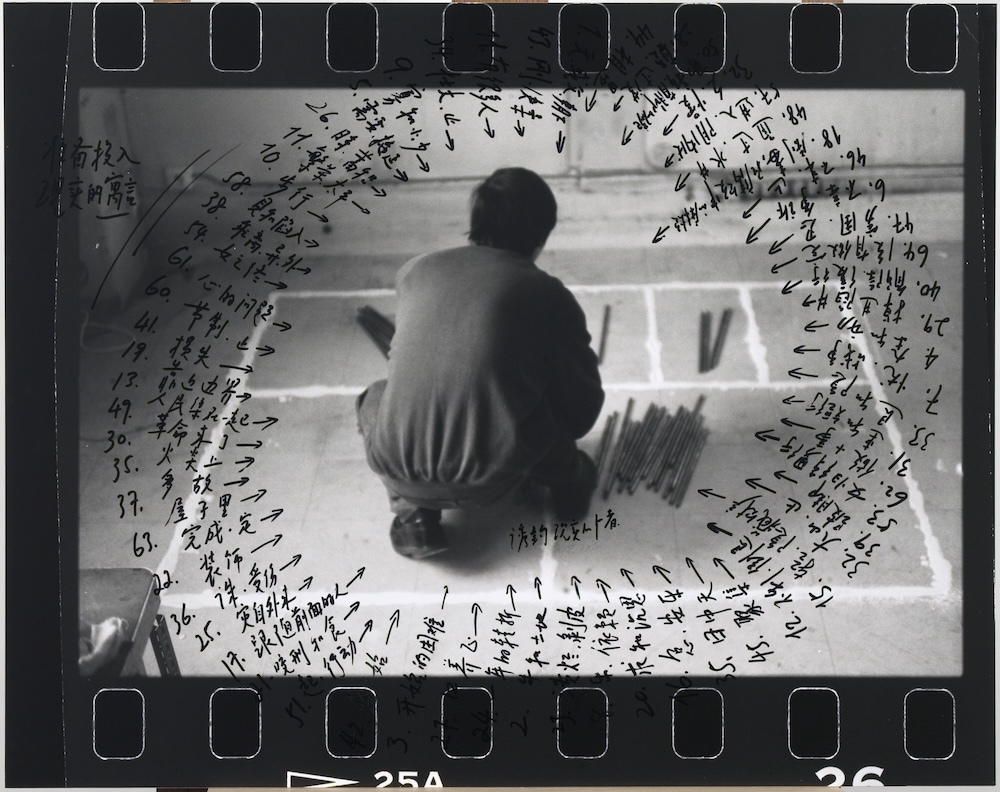

黄永砅,《无题》,1991-1992年

对于展览名“偶然!”(by Chance!)的含义,法国蓬皮杜中心策展人费雷德里克·保罗(Frédéric Paul)对澎湃新闻阐述说:“展览名有两层含义,一是‘偶然、偶发’,再是‘机遇、机会’。”“偶然、偶发”的概念在超现实主义,甚至激浪派同期的抽象表现主义都存在;同时,激浪派与诗歌、行为艺术以及音乐关系密切,这些略带表演性质的创作方式有很多不确定性,它们最终呈现的时候也常常是演绎的形式,也存在不确定性。”

西岸美术馆与蓬皮杜中心五年展陈合作项目,特展“偶然!激浪派!”,展览第一章节展览现场,西岸美术馆,摄影:Alessandro Wang

杜尚与约翰·凯奇的接续

展览以一件曼·雷于1922年拍摄的法国达达运动主要成员的照片为始,照片中的年轻人尽管摆出一副非颠覆性的姿态,却是他们时代的头条人物,这张照片也引出了相隔半个世纪发生的达达与激浪派的联系。

曼·雷,《达达团体》,约1922年原作数码印制,左下镜中人为曼·雷。

有趣的是,在展览中,杜尚似乎是一个特别的存在,他反复被提及。比如,展览中马修·梅西耶(Mathieu Mercier)演绎的《手提箱中的盒子》、曼·雷所拍的他下棋的照片、由上海孩子们向杜尚致敬的作品《三个标准的终止计量器》等等,但他并未有真正的作品参展。

马修·梅西耶作品《出自或经由马塞尔·杜尚或罗丝·瑟拉薇之手 (手提箱中的盒子):盒中美术馆》,2015年

虽然杜尚似乎无处不在,但在策展人看来,“激浪派”真正关键艺术家是约翰·凯奇(John Cage),他是几位最具代表性激浪派艺术家的老师,尤其是拉蒙特·杨、布莱希特、小野洋子。“凯奇与杜尚有过交集,他们相识于1942年,正是两人之间的交流滋养了凯奇的思想。但我觉得凯奇的姿态更为开放,而杜尚多少有点像谜一样的‘斯芬克斯’。”策展人费雷德里克·保罗说,“所以赋予杜尚既强烈又隐约的存在感。”

展览现场,罗伯特·费里欧,《等效原则:做得好,做不好,没有做》,1968年(左)

展览通过11个章节,溯源早期先锋运动的思想根基,还原激浪派全球传播的时空网络,并逐渐深入激浪派的内核。其中“保持沉默”章节便是对约翰·凯奇的致敬。约翰·凯奇早期师从音乐大师阿诺德·勋伯格,而后将随机性注入音乐与绘画创作中。“保持沉默”之名便来自凯奇一个“4分33秒”全程不需要演奏的作品。

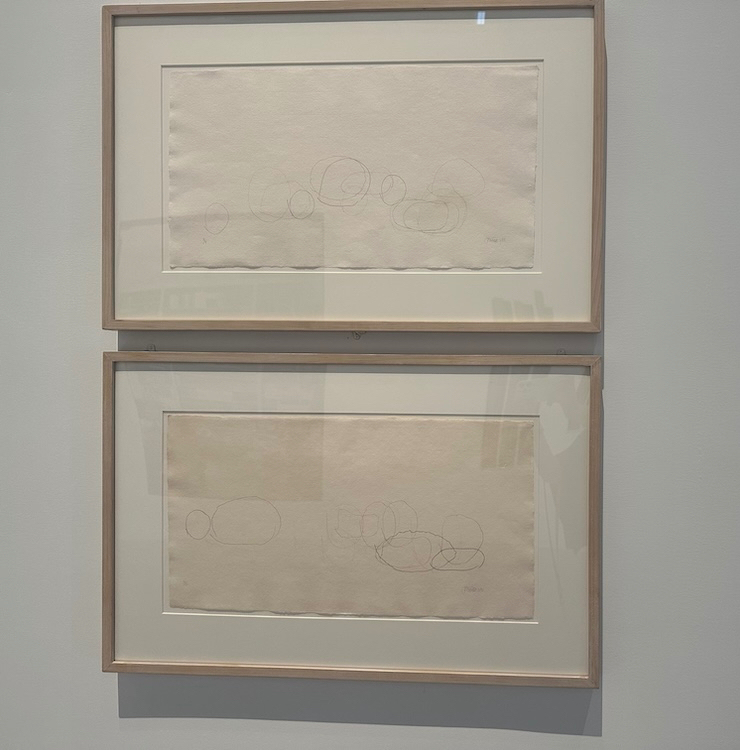

约翰·凯奇作品《京都龙安寺》

在这一部分,能看到凯奇在日本和纸上创作的京都龙安寺“枯山水”的系列素描,铅笔在纸白色空间中留下的或浓或淡、或精确或模糊的痕迹,仿佛是虚空、无物与寂静的变体。对龙安寺的造访和对禅宗原理的探究也对凯奇产生了决定性影响。凯奇利用同样的原理绘制图画,将一根绳子随机落在一张纸上,随机决定了自己要画的内容。

约翰·凯奇作品《绳》

至于约翰·凯奇的身份,除了作曲家、诗人、艺术家,他还是蘑菇研究专家,在这一章节以一只巨大的蘑菇雕塑予以回应。

展览现场,西尔维·弗勒里,《蘑菇 U Gweiss A110 绿-红中号1003-M》,2008年。地上馆方给出的一个问题,引发观众对艺术观念的思考。

事实上,激浪派群体的诸多成员亦非传统意义上的“艺术家”,而来自化学、经济学、音乐、设计、人类学等领域。这些跨学科、跨领域的创作者打破了艺术创作的“专业壁垒”,试图对艺术与生活、艺术与观众的关系进行重新定义。

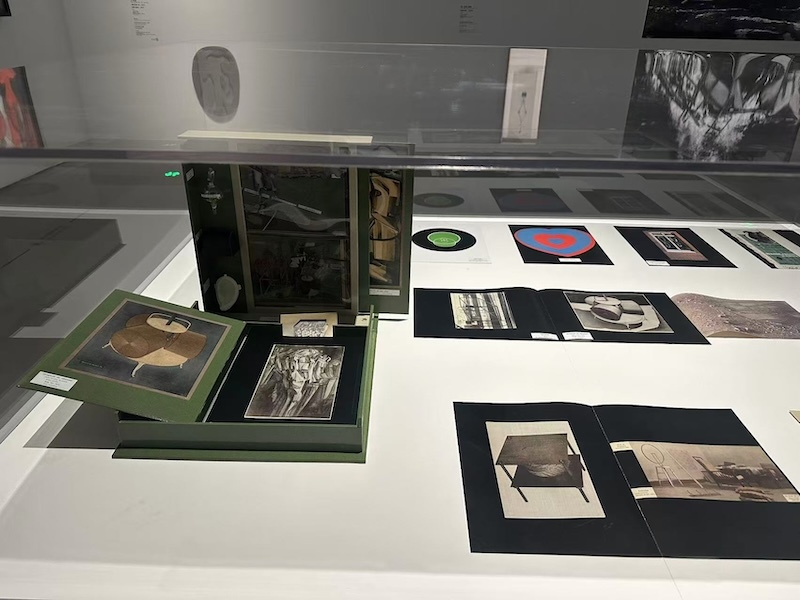

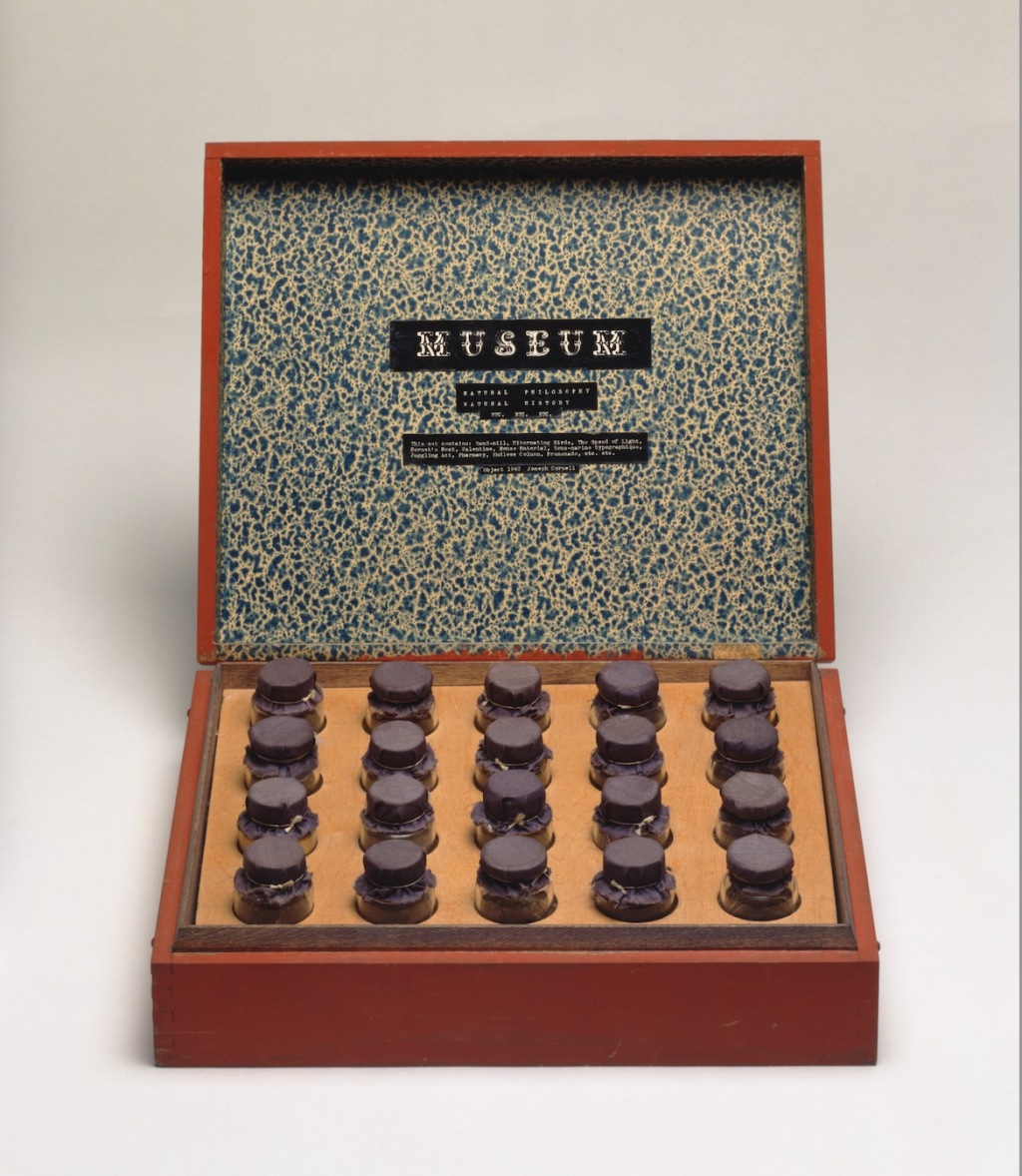

约瑟夫·康奈尔,《博物馆》,1942年

在其中,音乐是一种特别的存在。

音乐让艺术作品失去了物质性,却获得了时间上的延展。“我们并不确切知道‘音乐’究竟是什么——是我们所听到的声音,还是作为‘原作’的乐谱本身。”费雷德里克·保罗说,“我觉得,这里面包含着一种观念:有一个开端,即乐谱,某种意义上就是指令;而结局则是多重的,取决于不同的演绎方式。它因此带有一种舞台性的维度。”

展览现场

布莱希特与作品的边界探讨

一首乐曲的“原作”究竟是乐谱本身,还是它的演绎?

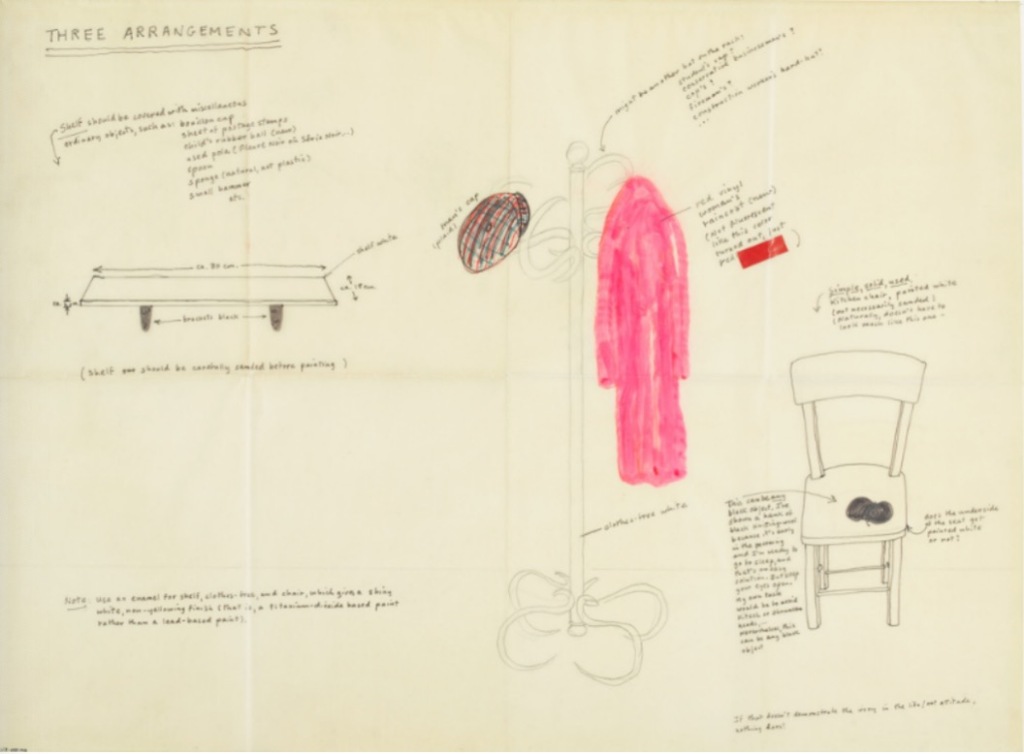

这个问题也在此次展览乔治·布莱希特的作品《三种布置》中被讨论。这件作品在2019年,西岸美术馆开馆展“时间的形态——蓬皮杜中心典藏展(一)”曾展出过,当时使用的是布莱希特本人挑选的物件。而在这一次,策展人选择真正回到布莱希特的原则:不再拘泥于“原始物件”,而是在上海重新寻找功能相同的日常物品,用它们来“演奏”这份“乐谱”。

2019年,常设展“时间的形态——蓬皮杜中心典藏展(一)”,西岸美术馆,展览现场

“乐谱”即为艺术家的草图。它极其简洁,只提供执行的线索,却把演绎的自由留给了现场——一个落地的衣帽架、一件红色雨衣、一块由黑色支架托起的白色搁板,以及搁板上需要摆放的物件;一把普通的椅子,椅子上放置一颗黑色的球。

布莱希特,《“三种布置”的草图》 ,1962-1973年

“你看到的这些物件是馆方根据艺术家草图在本地寻找而来的。好比‘忒修斯之船’——如果每个零件都被换掉,你觉得它还算不算是布莱希特的原作?”

在《三种布置》前的地上,美术馆发出以上提问。但馆方没有给出答案,而是让观众自己思考。展览中,这样的提问还有很多,但美术馆没有给出回答,而是留给观众更多的思考空间,而这些“思考空间”正是激浪派的精神所在。

这一讨论延展到了视觉艺术的领域。与其说布莱希特为观众提供了一个固定的作品,不如说他抛出了一个命题:作品的边界究竟在哪里?

布莱希特《三种布置》于“偶然!激浪派!”

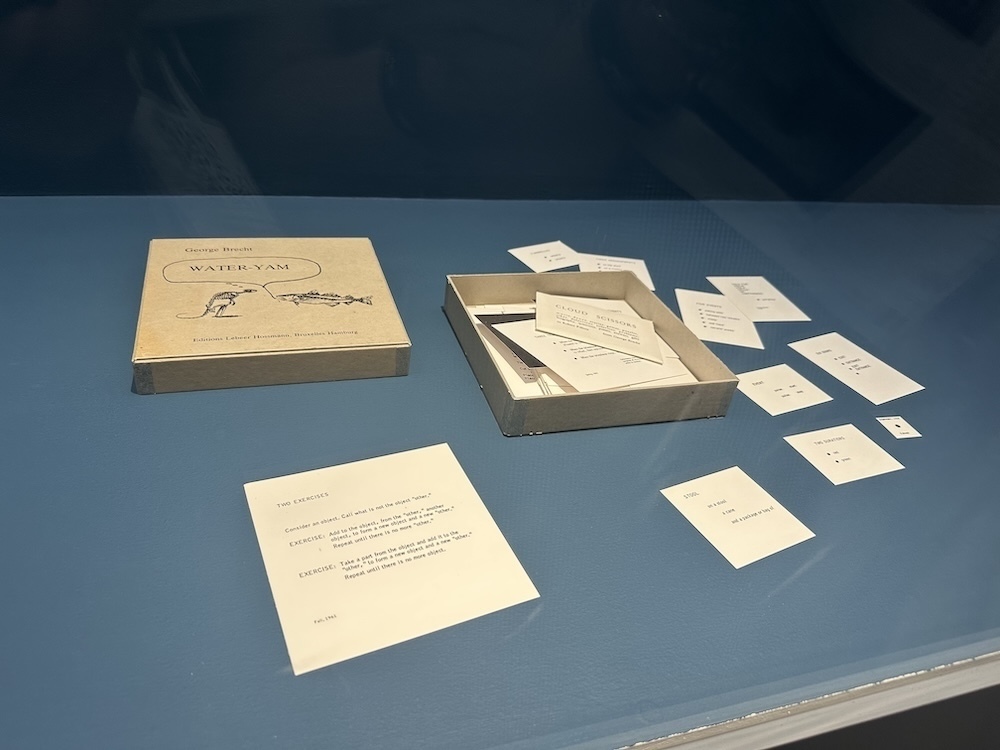

在展览中,布莱希特无疑是最具代表性的身影之一。他几乎贯穿了展览的始终,观众甚至在进入展厅之前,就能通过投影看到他:那些收纳在作品《水山药》中的卡片,本质上就是指令或乐谱,用以触发简单而直接的表演。

布莱希特《水山药》

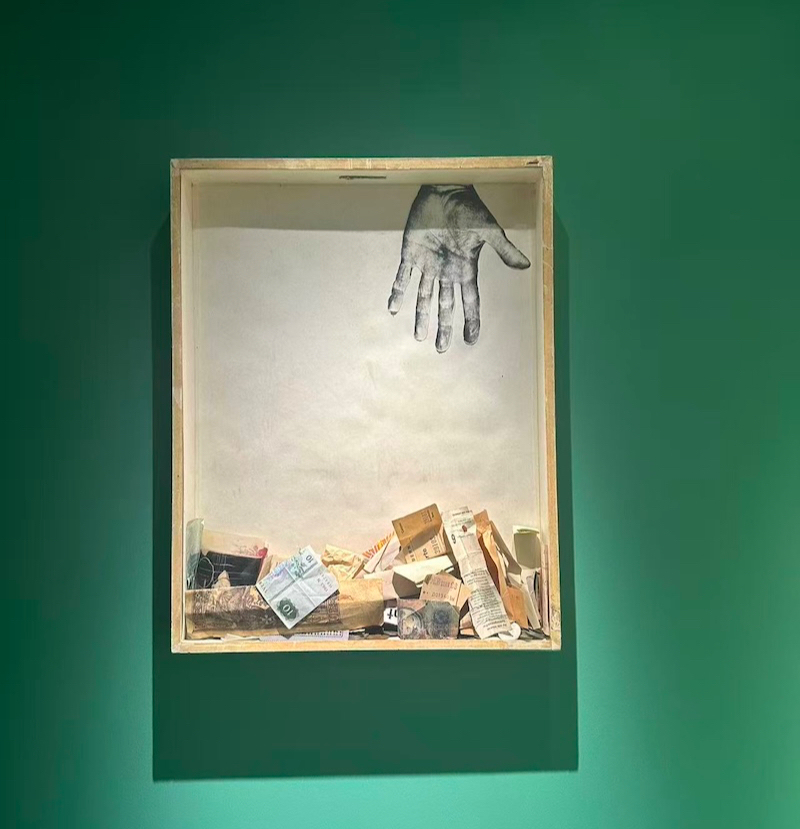

在第二单元“他们如何相遇?”中,布莱希特的出现尤为尖锐。展出的《利希滕斯坦之手》是一个装有手形象的盒子,盒底则摆放着纸币与硬币——这是对波普艺术及其商业化成功的一种直截了当的批评。

布莱希特《利希滕斯坦之手》

除了众多西方艺术家,此次展览特别纳入了“厦门达达发起人”黄永砯,以及中国当代重要的观念艺术家耿建翌、尹秀珍、施勇等人的多件代表作,共同探讨“激浪”精神在中国当代发展脉络中引发的共鸣及所留痕迹。从中体现出中国艺术家的加入不仅丰富了激浪派的叙事维度,更展现了中国当代艺术在全球先锋派谱系中的独特位置(澎湃新闻将在策展人专访中详述)。

展览现场,左为耿建翌作品。

对于这场少有架上作品的展览,策展人也想提示中国观众,艺术不仅仅是绘画或雕塑,艺术本质上是一种精神性的存在。

注:展览将持续至2026年2月22日;展览期间将推出诸多与 “事件乐谱”、行为互动、游戏等非常规艺术形式相关的公共项目。