1946年4月,考古学家李济(1896-1979)曾有一次日本之行。对此,李济哲嗣李光谟在其追忆文集《从清华园到史语所:李济治学生涯琐记》中有专文记述。但关于李济出访日本的前因后果,包括李济在日期间的主要活动,似乎都交待不甚详细。因此,重新梳理和考察李济的战后日本行,可以了解更多有关战后中国调查和追索被劫文物的细节。

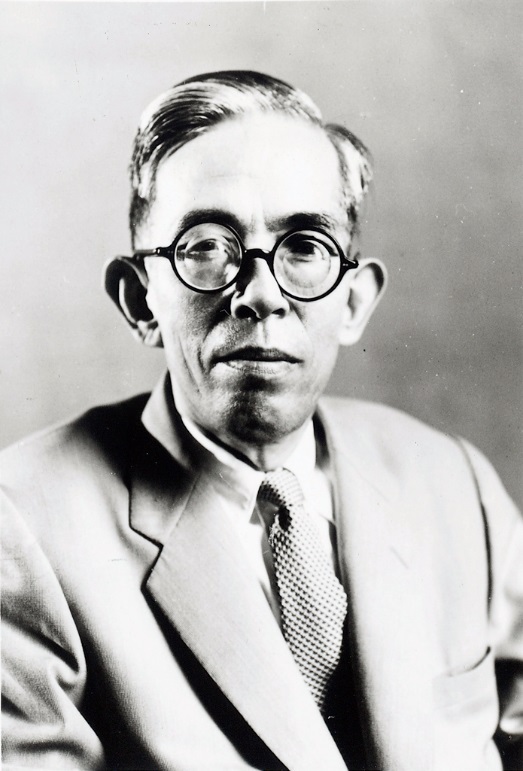

李济

随团去日

1945年8月15日,日本宣告无条件投降。日本投降当日,李济召集中央博物院全体人员开会庆祝。李济在会上指出,“我们每个人都当有新的认识,也有了更重要的新责任”。于李济而言,这“新责任”是投入“紧张的‘复员’和清理接收战时(包括战前)被日本和伪满劫夺的各项文物的工作”。李光谟写道:

除了“复员”以外,其他的这些工作都是他“分外”的事。但当时这些事都关系到“国宝”的主权问题,他作为“战区文物接收”机构的一个成员,又是个鉴定和保管文物的顶级专家,自然就责无旁贷了。

此处,李光谟提供了一个重要信息,即“战区文物接收”机构。那么,这是一个什么性质的机构呢?

众所周知,日本投降后,清算日本侵略罪行及赔偿问题很快提上日程,相关的接收工作迅速展开。其中,文物接收也是极为重要的一个方面。而且,中国政府的态度非常明确,即坚决要求日本无条件归还中国被劫文物。为了更好地开展战后文物接收工作,以及调查文物被敌摧毁和掠夺详情,国民政府行政院于1945年11月1日训令教育部将战时文物保存委员会改名为清理战时文物损失委员会。

据《清理战时文物损失委员会组织规程》,该委员会分设建筑、古物、图书、美术四组。军政部、外交部、内政部各派代表一人,另有中央研究院院长、中央文化运动委员会主任、北平故宫博物院院长、中央博物院筹备处主任、北平研究院院长、国史馆馆长、中央图书馆馆长,以及教育部部长特派的高级职员等充任委员。该委员会主任委员为杭立武,副主任委员为李济、梁思成,委员有马衡、蒋复璁、袁同礼等。

李济于1928年12月正式加入中央研究院(简称“中研院”),并长期在历史语言研究所(简称“史语所”)任职。1933年,中央博物院成立,李济受聘为筹备处的人文馆主任。翌年,傅斯年辞去筹备处主任,由李济继任。这个职务对于李济来说,是个兼职,而且兼任长达14年,直到1947年才辞去。因此,作为清理战时文物损失委员会副主任委员的李济,其身份是中央博物院筹备处主任。

前文提到,清理战时文物损失委员会是由战时文物保存委员会更名而来。那么,战时文物保存委员会又因何而起呢?

自“九·一八事变”,迭经日本数年侵略,中国文物(含公共文物和私家文物)或被破坏,或被强占。其间,以日本东亚考古学会、“满铁”调查部等为代表的文化侵略机构还进行了“盗掘式考古”,给中国文物造成了无法估量的损失。

面对文物损失,国民政府和有关部门并没有坐视不管。1937年10月,教育部经过调查,汇编了《文化教育机关受灾情形报告及资料》,报告了中国文教事业损失情况,特别是对上海地区文化机关破坏所致损失作了汇总。1939年7月,行政院制定并颁布《抗战损失调查办法》及《调查须知》,通令中央各机关及各省市县政府分别调查具报。1943年10月,蒋介石指示行政院和教育部,“我国各种文化事业横遭敌军之摧残,应于战事结束时向敌提出赔偿之要求,希即会同有关各机关共同组织一要求赔偿文化事业研究会,一面搜集各种材料与证据,一面研拟具体办法呈报为要”。为此,教育部设立了“向敌要求赔偿文化事业研究会”。1944年1月,蒋介石照准“向敌要求赔偿文化事业研究会”并入行政院抗战损失调查委员会。1944年4月,教育部成立“战时文物保存委员会”,主要从事战区和后方的文物保护工作,并为战后文物调查预先准备。应该说,国民政府在抗战时期为文物的调查与保护还是做了一定工作。但在当时条件下,这类工作的开展可谓举步维艰,成效甚微。1945年8月,日本战败投降,有关工作才算有实质性进展。

从战时文物保护委员会到清理战时文物损失委员会,文物调查与保护工作从名不副实到名副其实,作为一名考古学家,李济的感受自然是深切的。当时,清理战时文物损失委员会设立了平津、武汉、粤港、东北、京沪五个调查区,浙江、福建、山东等省份也先后成立办事处,抽调各方面文物专家实地指导。据李光谟称,李济这段时间主要在东北、华北、华东各地奔走,重点是在长春、北平和南京三地。如,1946年1月21日,为封存与清理南京文物,南京区清点接收封存文物委员会召开第一次会议,李济即参加了此次会议。

李光谟在谈到李济的日本之行时又说:“傅孟真先生对于李济被‘借用’去干这些‘外差’颇有意见,特别不满意把李济弄到‘驻日代表团’去当顾问。”傅斯年的态度姑且抛开不说,这句话表明的另一个信息是,李济前往日本的身份并不是清理战时文物损失委员会副主任委员,而是“驻日代表团”顾问。这里,也就又出现了一个组织——中国“驻日代表团”。

原来,1945年10月,为了调查和追索被劫文物,清理战时文物损失委员会选定张道藩等13人组成赴日调查团。调查团的主要任务是“调查中国在日各项文物编制目录”;“提出各种调查报告”;“建议处置在日文物事项”;“就近与盟军占领日本统帅洽商采取一切保全在日文物必要之措施”,等等。然而,调查团的东行计划需要征询盟军总部的意见,而盟军总部给的意见是:“目前若派一二专家隶属于总部联络员之下,以便组成一小规模之联络代表团,从事工作较切实切。”言外之意,盟军总部不同意调查团“贸然行动”。如此,清理战时文物损失委员会只能取消调查团东行计划,后改派李济、张凤举以盟国对日理事会中国代表团顾问及专门委员名义赴日。

1946年3月,美、英、苏三国根据莫斯科三国外长会议(1945年12月27日)决议,并征得中国同意,各自派遣正式代表驻日,成立盟国对日委员会。国民政府任命朱世明为盟国对日委员会中国代表,并正式成立中国驻日代表团,“其性质被定为在第二次世界大战日本投降后盟国管制日本时期,国民政府派驻日本的代表机构”。

中国驻日代表团的内部分为军事、政治外交、经济、教育文化四个组别,另设侨务处、法律处、商务处、秘书处等。其中,教育文化组参与战争期间遗失古物的调查追索,设有组长、专门委员、专员等。相关情况,徐文堪在回忆其父徐森玉的文中有所提及:

抗战胜利后,当时的南京政府曾任命我父亲为盟国对日委员会中国代表团专门委员,负责追回被日本侵略者掠夺的文物图书,但他觉得对英语不够谙熟,坚辞未就,所以当局改派别人担任此职。李济先生这时也曾去日本工作了一段时间,对使古代文物回归祖国做出了贡献。

综上,从国家层面说,李济无论是作为清理战时文物损失委员会副主任委员,还是作为盟国对日委员会中国代表团顾问,调查和追索中国被日掠走文物,“使古代文物回归祖国”,都是义不容辞的。而从个人层面说,作为考古学家,李济“对爱护保存国家的文物怀有一种无法言明的‘责任感’”,其“在抗日战争中所受到的创伤,包括在颠沛流离的生涯中,事业和家庭所蒙受的损失和悲痛来说,多少也在内心深处怀有一些要摆平恩怨的感触”。因此,于情于理,于公于私,前往日本都在所不辞、当仁不让。李济表示,此次去日“多少是由一种追寻丢掉了灵魂的心引导出来的决定”。

至于傅斯年对李济被借调的态度,李光谟说其“颇有意见”“特别不满意”等,似乎言过其实。傅斯年负责中研院史语所时,要求严格,这是广为人知的。傅斯年提出的专任研究员、专任副研究员等不得兼职,一度是史语所的“清规戒律”。但傅斯年并不是完全不通情达理的人,为了延聘陈寅恪、赵元任等,他就有过“变通”。而且,很多时候,办理史语所事务,其“于人情之可以通融者无不竭力”。再者,傅斯年的政治理念里,“爱护中华民族”是极为重要的一点。而“专责调查战时日本劫去的中国书画、古器物及一切有关文化的物品,并与盟军总部商量索赔步骤、为订和约准备这方面的具体方案”等工作,完全是大是之举、大义之举,傅斯年又岂会袖手旁观,还“特别不满意”?由不缺少相关旁证,李光谟的说法只能算作一面之辞吧。

李济(左二)与傅斯年(右二)

在日查访

1946年3月31日,李济一行飞往日本。到横滨后,被专车送至东京,随后与盟军总部的相关人员接头。在日期间,李济与盟军总部的史克门少校接触较多。史克门“对中日两国文化都有较深造诣”,跟李济很能“谈得来”,而且“比较同情中国的愿望”。

1946年4月7日,李济参观了东京帝室博物馆,所见“全为宣传日本文化之品”,如能乐面具及衣饰、雏人形(日本人的咒具)、帝王衣饰、屏风、文房工具、浮世绘等。对于中国文物,该馆“一未陈列”。

当时的东京,虽然遭到轰炸,但皇宫附近较为完整,东京帝国大学也免于战火。在该校考古学研究室,李济见到了不少作为研究资料的中国文物:

辽阳汉代瓦器、曲阜之宋代砖、甘肃彩陶、殷墟甲骨、易县陶器与铜器、临淄瓦器、旅顺一带所出之陶器与铜器、抚顺黑釉陶、阿城县铜镜、大同一带之铜器与瓦器、绥远包头一带之铜器与赤峰一带之石器。

其间,李济与日本考古学者作了交谈。他们告诉李济,东京帝国大学经手发掘的出土品均存北平翠花街三号东方文化协会。这显然是不可信的。因为山东曲阜汉灵光殿遗址被盗古物即在东京帝国大学。

不久,李济一行从东京前往京都。日本京都的京都帝国大学、东方文化研究所等都藏有中国文物。此外,宇屋孝藏、三合定治郎等私人“收藏家”也藏有不少中国文物。

京都帝国大学的考古学起先由滨田耕作(1881-1938)主持。滨田耕作去世后,梅原末治(1893-1983)接替。梅原末治是大阪人,曾经师从滨田耕作,是中国汉代考古学领衔学者。1939年,他以《中国青铜器时代之研究》获得文学博士学位,并任京都帝国大学文学部教授。李济访日时,梅原末治正在编辑在日本之中国铜器,“以为《中国古铜器精华》之续”。抗战时期,梅原末治多次到中国,在东北、蒙古和其他地区收集了大量考古资料。李济认为,“其著作之勤、出版物之多,在日人中亦为罕见”。梅原末治曾提倡在南满洲一带黑陶遗址之发掘及研究,“所获甚多”。京都帝国大学文学部的考古陈列馆,“大部虽沿袭滨田时之规模,但最近所加亦不少,尤以黑陶之一架为珍贵。在满洲一带所掘之壁画,亦有上等标本(如辽宋壁画一方),但所陈列者出土之区域,仍以日本及朝鲜为重要,中国标本以华北为较多”。

梅原末治

参观京都东方文化研究所,则让李济悲愤交加。李济在日后的工作报告中明确指出,该研究所“向为日本研究汉学之一中心;战争期间,改隶大东亚省,对考古发掘大加努力,成一文化侵略机构”。东方文化研究所成立于1929年,原为东方文化学院京都研究所。1939年8月,改名为京都大学附设人文科学研究所。如李济所说,该研究所在战争期间成为了一个文化侵略机构,“通过劫掠、盗窃、发掘、诱骗等种种途径获得了大量的中国典藏古籍和文物资料”。据有关资料,该研究所藏有殷商甲骨3609片,“为日本之最多”。李济同时指出,“所有日本在中国之考古发掘皆为大东亚省所支持,以学术掩饰其侵略计划,主持者或自以为一大杰作”。李济特别提到两位“主持者”,即水野清一和长广敏雄。两人“在大同一带不断工作,前后八年,以云冈为中心,东及阳高县万安,发掘汉墓十余座,并将云冈石窟个别摄影,已积五千余帧”。李济在查访时询问大同发掘品存于何处,水野清一告知,“均存各县县署,如阳高所掘者,则存阳高县衙门公署仓库”,他们只是“携照片归,及零碎标本”。如此信口开河,实在让人无语,连同行的史克门少校都“不甚置信”。后面,史克门少校私下告诉李济,京都藤井氏馆目录内之漆器就有极似阳高所出土照片。事实上,水野清一、长广敏雄等人在京都东方文化研究所大力支持下,在中国邯郸、洛阳、大同、安阳等地进行了考古盗掘,单是在南北响堂山、龙门石窟、云冈石窟盗掘的石窟资料就多达5600件,石刻资料更是多达8000件。

京都私人收藏的中国文物中,李济认为“住友氏之铜器为最精萃”。住友家族是日本有名的望族,日本当时四大财团之一。住友家族第15代传人住友春翠(1864-1926)建立了以专门收藏中国青铜器而闻名的“泉屋”陈列室。住友春翠去世后,其子女继承其志,“藏品陆续有所增加”。据李济介绍,在“泉屋”陈列室,所出图录《泉屋清赏》印刷精美,“为铜器图录之上上品”。“泉屋”中出名的物件有人面蟠龙雷纹鼓、乳虎卣、鸮尊、雀柱饕餮纹斝等。

此外,日本富商藤井善助(1873-1943)收藏有中国佛像、石经、刺绣、古泉、字画、印玺、剔红等品类繁多的器物。其中,不少还是中国国宝,如天龙山石刻、熹平石经与三体石经、十全老人玉玺、陶斋原藏之秦权(二件)、辽代石刻、宋代雕塑等。

李济在京都还查访了另外几个“收藏家”,如宇屋孝藏,其收藏的“车马人物镜”被日本列为国宝,“似为秦以前物”。而曾经久居北平的三合定治郎,“中国语极流利”,“常为住友氏收买(古物)”,且“鉴别力甚佳”。李济前往时,三合定治郎将其所藏之鎏金隋佛像、金碗、金锁等及钧窑、龙泉各件以示宾客,“皆极精之小品”。

李济在京都停留了一个星期,随后前往大阪。在大阪时,李济主要参观了白鹤美术馆,看到铜器七件,中有洛阳所出之臣辰彝(目录中题曰虺龙象纹尊),其余六件亦皆精品。此馆还编有《白鹤吉金集》。此外,李济还见了以收藏中国玉器出名的黑川福三郎。不过,此人收藏的玉器“品质甚杂”,“最佳之品为一金托玉带钩”。此处还有端方氏之秦权八件,据云“皆罗振玉氏所转售”。

在日期间,李济就相关问题与盟军总部有关人员作了商讨,如“中日战争应从何年算起”“日本军阀在华毁损的文物如何赔偿”“未经中国政府允许的日本人在中国发掘所得器物应如何处理”等,并达成了比较一致的意见,主要有“中日的战事以从‘九·一八事变’算起较合理,不宜从‘七七事变’或‘甲午战争’起计算”,“毁坏的古物应赔偿,盗窃的应归还;但要遵从‘有切实证据’和‘可以辨识’两个标准”等。

1946年5月,李济离日,返回南京,结束了此次短暂的日本之行。

回国以后

显然,李济在日时与相关人员达成的意见是非“官方”的,虽然史克门少校等人理解、同情中国,包括对于日本在中国所毁文物“赞成实物赔偿之原则”,但因涉及盟军总部收回文物的规定、中日战事时间的划分、英美与日关系的转变等诸多方面,调查与追索中国文物的成效注定是不确定的。如,盟军总部很大程度上听命于最高司令官麦克阿瑟,而麦克阿瑟有意扶特日本,“对归还劫物一事并不热心”,相关工作的难度和成效也就可想而知。

虽说困难重重,但在中国政府的交涉下,在中国“驻日代表团”和相关人员的积极作为下,调查和追索文物还是初显成效。1946年5月,盟军总部令日本政府于1946年6月1日前就所得物资提出清册,并令其保管,禁止此等物资之变卖或移动。其间,日本政府按照盟军总部要求通令全国,凡“七七事变”后在中国等地用强制手段或没收或掠夺之文物,现存日本者于5月20日前查报,甚至表明“隐匿不报者,一经查出,处以二年以下有期徒刑,并课以五千元罚金”。只是,规定是规定,执行是执行,日本的公共机构和私人都不可能完全做到有令必行,令行禁止。

1946年6月18日,在李济回国后的一个多月后,对日委员会决定了劫物归还政策,主要内容有:“认为在战时占领期中系存放在盟国境内,后为日方及其代理人以诈术或暴力取得者,皆应从速归还盟国”;“凡盟方认为可能归还之一切物资,包括文化物品在内,不得列入日本输出品之中”等。但在具体执行时,由于需要书面申请、填具表格、附加说明等,给文物的追索带来了很多困难。换言之,相关追索办法貌似公平公正,但对中国而言,很多方面实际上是难以做到或无法做到的。类似提供证明资料,提供劫夺者姓名或机关部队的名称番号等,可以说是“束手无策”。经过苦心调查和追索,截至1949年9月,核定归还中国的文物也不过2000件。这个“收获”显然无补中国文物损失于万一。不过,作为中国“驻日代表团”和清理战时文物损失委员会的功劳,还是要郑重地记上一笔。理所当然,参与其中的李济为调查和追索中国被日劫夺文物确实做了重要贡献。

李济回国后,“立即又转到四川李庄,又回去忙准备‘复员’的事去了”。据李光谟称,此后的李济可能再未过问有关访日的事,只曾写了一篇《赴日小记》,并有一份工作报告。关于此份工作报告,部分内容已经公开,即前文中李济在东京、京都、大阪等地的参观和查访情况。据徐文堪称,工作报告的原稿被其父徐森玉(1881-1971)收藏。徐森玉是李济多年的朋友,虽“没有受过现代考古学和人类学的训练,但早年就学习自然科学”,且在业务上与李济多有联系。1924年,徐森玉出任故宫博物院古物馆馆长。抗战时期,主持了故宫古物南迁。李济在其晚年出版的英文著作《安阳》中,曾记述与徐的一段交往。

李光谟的文中有一条注释提到李济与裴文中的书信往来。1946年5月,回国不久的李济致信裴文中:

在东京找北京人,前后约五次,结果还是没找到。但帝大所存之周口店石器与骨器已交出……弟离东京时,已将索取手续办理完竣。

从中可知,李济在日期间还曾有意寻找“北京人”化石,只是无功而返。关于“北京人”化石,学界已经多有讨论。至今,“北京人”还是不知所终。1948年12月6日,裴文中在写给李春显的信中,也提到李济找“北京人”,信中写道:

弟前于李济之先生赴东京之时,曾函他,请询问高井冬二和长谷言人,因他二人寻找之时,距遗失之时甚近,且曾询问在丰台集中营之美军陆战队官兵,更加利用日军军力寻找,当有所知。然而据李先生到平时云,美军总部以不知二人下落为辞,竟求与二人一见面而不可得。现高井冬二仍在东京帝大地质系任助教,岂能以不知下落回答之。

信中提到的高井冬二、长谷言人,曾于1941至1942年间带队对北京周口店遗址进行了破坏性盗掘。至于“北京人”究竟是落入了日本还是流入了美国,抑或流落于他处,已成不解之谜。近代以后,特别是抗战时期,中国文物的损失之重、回归之难,由此可见一斑。

李济一生为中国考古学所作的贡献,学界早有公论,其所组织的对安阳殷墟的15次发掘及其后殷墟发掘资料的研究和出版,可以说是其最为卓著的功绩。除此之外,李济还有诸多可圈可点的业绩。因此,相对于其诸多功绩、业绩,1946年的日本调查和追索中国文物之行实在微不足道。然而,作为历史的一个片断,从中折射出的中华民族的血泪史、屈辱史,呈现出的日本对中国文化特别是文物的侵占、摧毁之多之重,却足可以昭示国人,永志不忘。

主要参考文献

[1]李光谟.从清华园到史语所:李济治学生涯琐记(修订本)[M].北京:商务印书馆,2016

[2]孟国祥.大劫难:日本侵华对中国文化的破坏[M].北京:中国社会科学出版社,2005

[3]王元化主编.学术集林(卷四)[M].上海:上海远东出版社,1995

[4]孟国祥.调查和追偿日本劫夺我国文物工作述要[J].民国档案,1992

[5]韩文琦.抗战时期日本侵占中国文物述论[J].南京政治学院学报,2012

[6]中国第二历史档案馆.“北京猿人”骸骨化石失踪及追查经过(上、下)[J].民国档案,1996

[7]徐文堪.记先父徐森玉先生二三事[J].文物天地,1998

[8]武志敏.战后中方驻日代表团活动探究[D].华东师范大学,2019