《创造新世界:重庆北碚的乡村现代化探索(1918-1936)》,王果著,生活·读书·新知三联书店,2024年8月出版,454页,69.00元

四川大学历史文化学院王果副教授的新著《创造新世界:重庆北碚的乡村现代化探索(1918-1936)》讲述了一个走向现代的非常规转型故事。四川大学罗志田教授这样说:

卢作孚是一位现代的天下士,有着多重的认同。多数人视他为民国成功的航运企业家,在另一些人眼中,他是一位乡村建设者,而上世纪二十年代采访他的外国记者却称他为“卢将军”,其实他就是一位以澄清天下为己任的读书人。卢作孚在北碚领导着半官半民甚至不官不民的峡防局,把一个土匪出没的偏远之地建设成后来重庆最宜居的区域。那是一项工农兵学商俱全的综合事业,突破了从国家到社会等方方面面的固有边界。他试图创建一个全方位发展的“新世界”,从生产到生活,并以类似儒家功过格或教堂查经班一样的方式“触及灵魂”、化民成俗,进而创建了仿效中研院的中国西部科学院。与西方牺牲农村以城市为中心的发展道路不同,北碚取得的现代化成就并未改变其乡土本色。

芝加哥大学彭慕兰(Kenneth Pomeranz)教授在此书序言《北碚、乡村建设与近代中国》中指出了北碚经验的世界意义,认为这段历史有助于为应对“城乡差距、现代化以及其他一些当前仍然困扰我们的难题”提供镜鉴。澳门大学王笛教授也认为,《创造新世界》突破了“西方中心论”的现代化叙事,揭示了中国现代化的本土经验与自主路径。

围绕这部著作的核心关怀与创见,北京大学政府管理学院长聘副教授孙明与王果展开了以下对谈,旨在进一步揭示中国现代化进程中乡土因素的独特价值与深远影响。

孙明:近代中国的新世界,一般会从以上海为代表的城市新场面去寻找,《创造新世界》却关注一个内陆乡村,认为它代表着中国未来的发展方向,您为什么会有这种想法?

王果:正如您所说,“现代”与“乡村”过去往往是一对矛盾的概念。“现代”往往对应着“城市”,代表着先进的文明;“乡村”则意味着“传统”,代表着落后的文明。其实,这是暗中受西方历史经验影响的看法。现代意义上的城市化是工业革命以后出现的,工业革命首先发生在西方。由于西方国家人少地多,资源相对富足,其最理想的发展方式是用好机器,节约人力,即资源-资本密集型的发展道路,逐渐形成了以能源产地为中心的大工业中心,也就是大城市。如此,现代化与城市化同步发生,现代化就意味着城市化,也代表着先进的文明程度。

中国的情况与此不同,人多地少,其比较优势在于如何把人用好,而不是用机器取代人。这种发展方式的核心在于通过什么方式、什么组织,更好地提升人的综合素质,而不是把人集中到能源中心,借助机器最大限度地攫取资源。因此,尽管工业化也是中国现代化进程的显著特征,但这一进程并没有伴随着西方那种快速的城市化,而是以乡土工业的形式,分散在广大的乡村之中,用后来的话说,就是“离土不离乡”。这一发展方式,是近代乡村工业发展的典型特征,影响深远。卢作孚领导的北碚建设是其早期探索的代表,后来改革开放之后,乡镇企业的腾飞也延续着这一特征,创造了中国经济的奇迹。

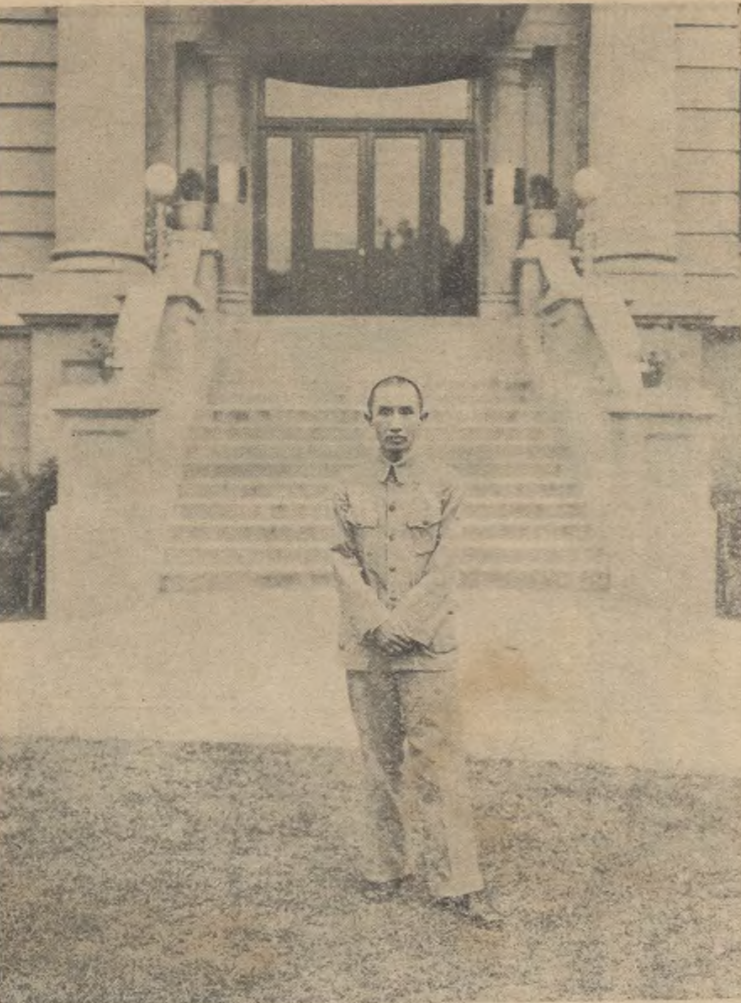

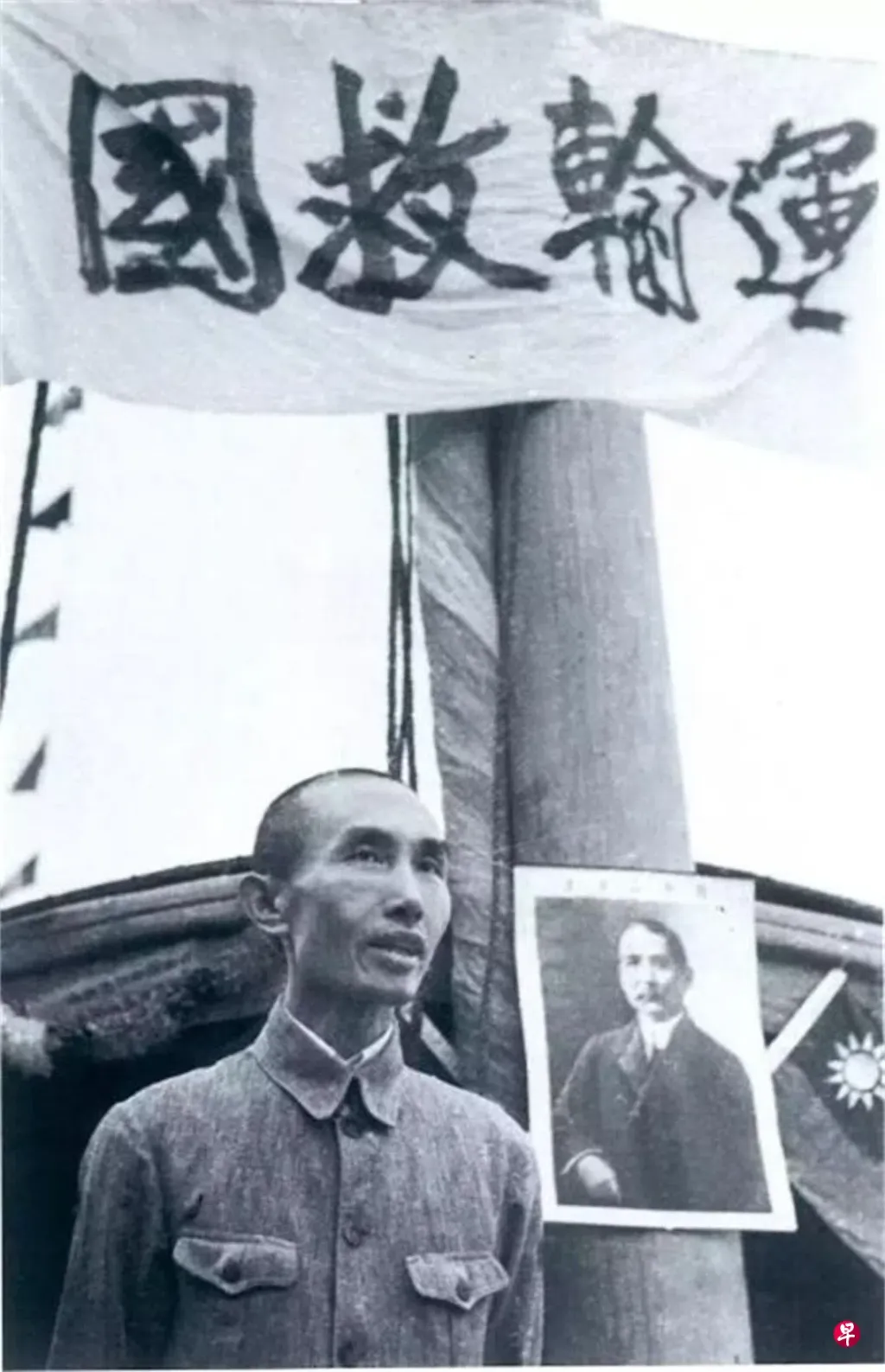

1935年时任民生实业公司总经理的卢作孚

因此,在中国现代化的经验中,乡村不一定是落后的,而是现代性的“实验场”。真正推动现代化进程的,并不是所谓“先进的”制度、观念和技术,而是“管用的”制度、观念和技术。也就是说,现代化是具有社会性的,先进的制度、观念与技术有很多,但能够推而广之的,一定是符合具体社会特征的。《创造新世界》所讨论的,就是以北碚为例,这些“管用的”制度、观念与技术是如何产生、发展的。

孙明:您谈到北碚现代化进程中“‘管用的’制度、观念和技术”,具体体现在什么方面呢?它们是如何将先进的部分与本土的部分结合起来,形成这种“管用性”的呢?

王果:乡村的现代化内涵、层次十分丰富,过程也十分复杂。在我看来,至少包括受近代世界几股大潮流冲击,在乡土中国环境中创化而生的一系列巨大变革。这些世界性的潮流,包括十八世纪以来,政治方面的“共和革命”、经济方面的工业革命和文化方面的科学革命。在西方,这些现代化进程都是以城市为背景展开的。近代中国是一个乡土社会,这些潮流和乡土的传统相结合,产生了“乡村共和”“乡村工业化”和“乡村中的科学革命”。这些本土现代化的若干方面与形态,既吸收了西方先进的一面,又带有本土的特征,打破了若干中西、古今、城乡等一般意义上的边界,不能完全符合西方现成的学理和知识体系,需要探索自主的概念体系、知识体系加以认识。

比如,“乡村共和”就是西方“共和”与本土“乡治”传统创造性结合的产物,具体体现就是北碚的峡防局,这一峡区团练组织的现代转型,从一个寓兵于农的农业时代社会组织,演变成寓兵于工的工业时代社会组织,既融入了工业化的近代因素,又体现了“士兵-公民”这一古老的共和传统。“乡村工业化”既引入了工业革命,又体现了明清以来劳动密集型发展的特点,将现代航运和交通植入明清以来的矿业产销体系,发展出一种农工商相结合的扎根乡村、服务大众的“离土不离乡”的工业化模式。“乡村中的科学革命”也是如此,根据自身禀赋与社会需要,用科学的方法整理、开发西部山区的矿产、动物和植物,有选择地利用科学技术,重塑地方社会的经济、文化面貌,具有注重实用、注重普及、注重联络和资源导向的特点。

北碚的中国西部科学院

这些各领域、各方面的创造性,纷繁复杂,以什么逻辑、什么次第展开并不能托之空言,需要在具体的历史场景中加以揭示,北碚就提供了这样一个案例。这本书的主要内容就是讨论北碚如何借助引入新技术、新观念、新制度,突破既有的约束,结合新世界的任务和要求,创造性地转化和重塑传统,在因应各项挑战的同时,将乡村社会并入新世界的轨道之中。这些创造性的本质,我称之为“创造性破坏”(与熊彼特的概念不完全一致),是在关键环节上与时俱进的发展、更新传统,正是传统为突破提供了基础,为创造提供了空间,北碚创造新世界的历史就是将关键创新移植到既有的传统之上,进行创造性转化,生发新机制新生命的过程。

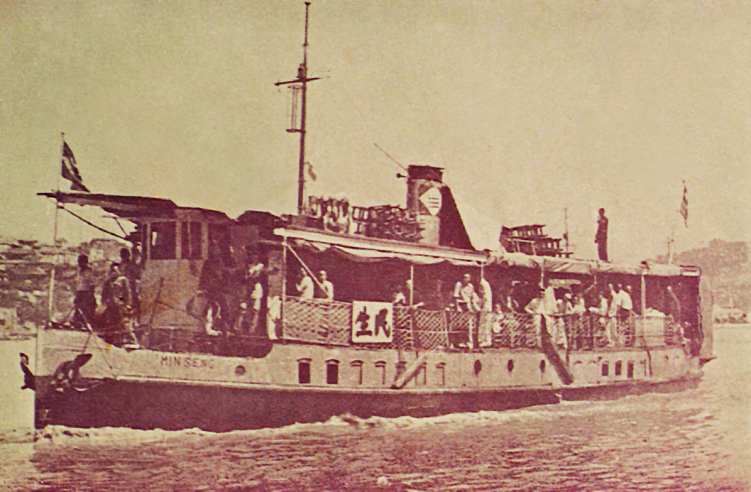

民生公司轮船

孙明:您提到团练的近代化对现代化的影响,这是一个很有意思的见解。以往现代化的研究很少注意到地方军事化,而关于晚清以降团练的研究,一般也讨论督抚及地方实力派与中央权力结构的变化,地方军事化及其对地方行政与社会秩序的重构,很少讨论团练更大的社会影响。能不能谈谈团练的现代转型对现代化的意义?

王果:您是研究团练的专家,我这里班门弄斧分享一点我的看法。历史的发展总是充满着各种巧妙的组合,那么出人意料,又那么合情合理。团练与现代化的问题就是如此,至少表现在以下几个方面。

首先是对团练的偏见。团练作为一种地方军事组织,在主流政治学社会学理论中带有某种“原罪”。按照马克思·韦伯、查尔斯·蒂利等人的看法,近代国家的产生是通过政治与军事的垄断实现的。也就是说,要建立中央集权的国家,就要消灭一切地方武装。戴着这样的有色眼镜观察,团练在政治上是天然不正确的,是近代国家产生的绊脚石,自然不会从中寻找现代性的源头。人们更习惯的,是从与工业革命相关的资产阶级团体中寻找现代性的制度空间,比如,“公共空间”“第三领域”等等。

实际上,近代国家的形成并不止于近代欧洲一种模式。章太炎、梁启超早就注意到这一点,他们看到欧洲的近代国家是近代战争中诞生的,而中国经历了春秋战国数百年战乱,秦始皇一统六合,书同文,车同轨,中国就诞生了,不需要像欧洲一样,重新形成近代国家。因此,对近代中国而言,当然有应对列强侵略的一面,但同时也需要维持国家完整、社会稳定的一面。这就意味着,长期以来维持中华帝国长治久安的政治智慧和社会治理方式,并不完全过时,因为它们是经过历史检验、长期管用、符合国情的制度和观念,当然需要充分吸收现代元素,进行大规模的改造,但“创造”不等于“发明”,“改造”也不等于从头再造。

团练就是如此。它本是农业社会的一种社会制度,通过寓兵于农,将社会安全与农业经济发展结合起来。它的治理成本很低,借助“兵”“农”两种身份的自然转换,应对地方社会维持社会秩序与经济发展两种基本需求。其中地方政府并不派驻官员,也不投入经费,完全是地方社会的一种自治行为,可以看作社会的一种“自组织”形态,是中华帝国以“小政府”维持庞大社会安定繁荣的一项关键性制度。

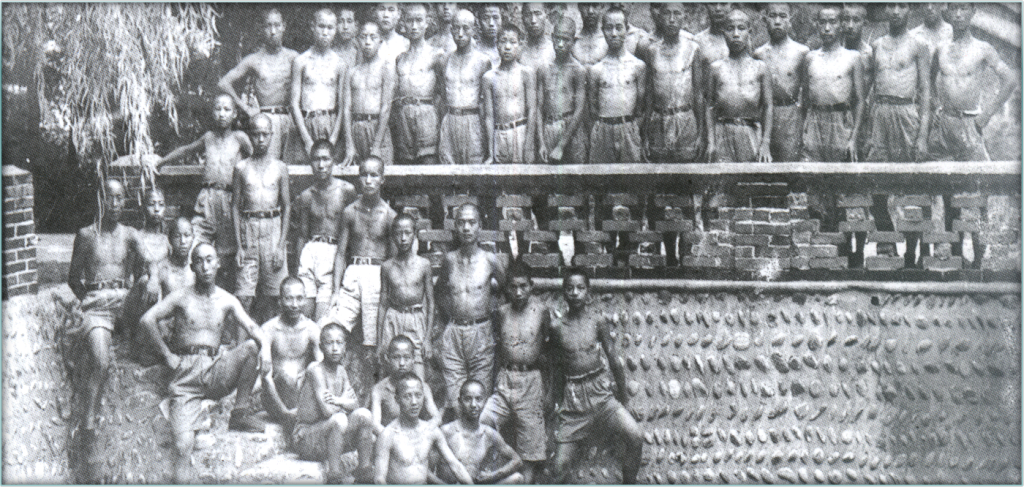

峡防局的士兵

近代中国面临着民主化、工业化等各项“时务”,同时还需要维持国家的领土主权、安定团结,挑战非常紧迫,任务千头万绪,如何应对呢?团练的优势就显示出来了。首先,把“寓兵于农”升级为“寓兵为工”,在维持地方治安的同时,发展乡土工业,延续着地方社会自组织的功能。其次,从“农兵”到“工兵”,背后延续的是“士兵-公民”这一古老的共和传统,其实质是一种参与式的公民权(participatory citizenship):公民通过当兵,在训练中培养起勇敢、协同、合作、奉献、牺牲的美德,以及爱国主义、集体主义、同胞荣辱与共的观念;国家的安全、主权也在养成士兵过程中得到了维护。这是一种公民与国家之间相互磨合的过程,也是共和国的政治基础,既有古典时期轴心时代的源头,也有近代时期的新发展。

孙明:您的这一看法很有穿透性,颇有思想史色彩,体现出一种将思想史融入地方社会史的特征,不知我这种印象是否准确?

王果:您的指教十分敏锐,尤其是“穿透性”用得很妙。一个社会有其社会经济结构,也有其思想文化结构,它们之间不一定同步,特别是大变动的时代。在近代中国这样“数千年未有之变局”中,古今中外各种思想资源鱼贯而入,彼此之间层次亦不相同,有意识形态的层次,有各种“主义”的层次,也有一般的各种奇思妙想。这些思想资源都有与社会结合的可能,一旦结合就会触发新的变化。可以说,近代中国的思想史,是一片开放包容的“试验田”,各种思想穿过时空的障碍,你方唱罢我登场,各显神通。

卢作孚深受孙中山思想的影响,他创办的民生轮船公司,“民生”二字便取孙中山“民生主义”之意。

在思想史方面我主要得益于导师罗志田教授的训练。从2001年跟老师做学年论文,转眼已二十四年,这本小书从动笔算起,也已十八年。时光飞逝,我隐约体会到,这些年老师教诲的一个方面,是启发我从基层和乡村发现中国现代性的本土根源,无论是他关于“士社会”“小政府”的讨论,还是对五四前后乡村命运,以及梁漱溟等“天下士”的关注,都体现出这一点。我想,我的研究主要是把这种学术关怀具体到北碚这样一个资料相对充足的地方社会来进行具体的研究。

“让思想回归社会”,是老师多年的教导,我认为这是研究近代中国一项特别有用的方法,它至少包含两个层层递进的研究环节。首先是将思想放置于其产生的语境之中。近代中国的思想文化,内容驳杂,古今中外的各种思想资源、概念体系常常相互渗透。首先要研究的,就是这种杂糅性,认识某一事件、观念、制度背后,并峙着多少林林总总的新思想。

其次是将思想还原成社会过程,研究思想的目的与意涵,体会其“以言行事”的效用,揭示新思想与旧传统之间的“创造性转化”。维特根斯坦曾说,“世界的逻辑地图是思想”,对思想史而言,可以把这句话倒过来说,思想史的研究,就是要揭示思想中的世界逻辑地图,体会在思想的创造性转变中,可能促成现实世界的何种改变。史华慈和林毓生是早年运用这一方法的行家,近来也有学者以此来讨论柏格森的“创造进化论”。

这些研究都强调创造的过程,不完全是被动地适应环境,而是通过“变异”和“生成”化育新生命,在进化过程中孕育出新生事物,借用形式逻辑的表达,就是通过更新形式,完成内容的更化。从这个意义上说,北碚乡村现代化中最重要的经验,就是借助引入新技术、新观念、新制度,突破既有的传统约束,结合创造新世界的任务和要求,创造性地转化传统和重塑传统。

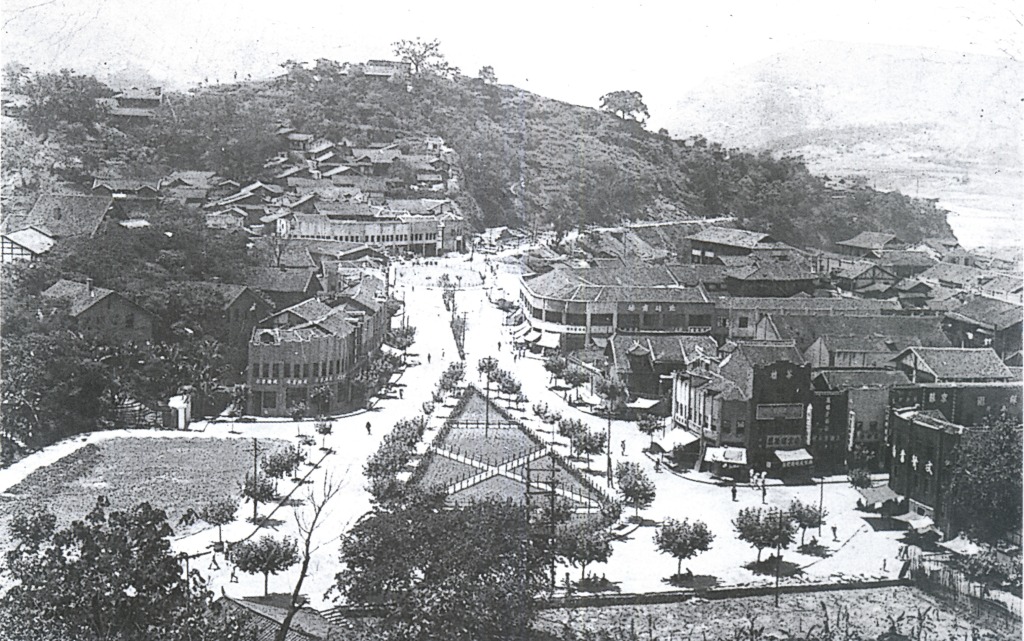

1940年代的北碚中正路

孙明:彭慕兰教授在给您写的长序中称,“北碚这段历史的价值,在于帮助我们理解一个关键性的历史时刻,一个古老悠久的文明终于能够爬上高山,以及从这段特殊的历史中丰富我们对发展可能存在的多样性方式的认识”。如何理解这段话的含义?

王果:彭老师是一位诲人不倦的老师。我先后两次跟随他读书,第一次是读博期间去加州大学访问;另一次是参加工作后,他邀请我去芝加哥大学修改博士论文。他的这段话,我理解,至少有两层意思。首先,北碚的现代化,是打破布罗代尔所谓“文明难上山”魔咒的关键时刻,在二十世纪上半期整个从中国西南到东南亚的广袤山区,最后进入到文明的进程之中,终止了数千年“逃避统治的艺术”。其次,北碚的文明上山进程,并不是斯科特(James Scott)笔下那种悲观的故事——山区为现代技术和国家所征服,成为文明的牺牲品;也不是那种简单地接受现代化赐福的历史。北碚所代表的现代化,一面拥抱现代性,一面又结合中国的国情和传统,加以改造,因此丰富了我们对发展经验的认识。

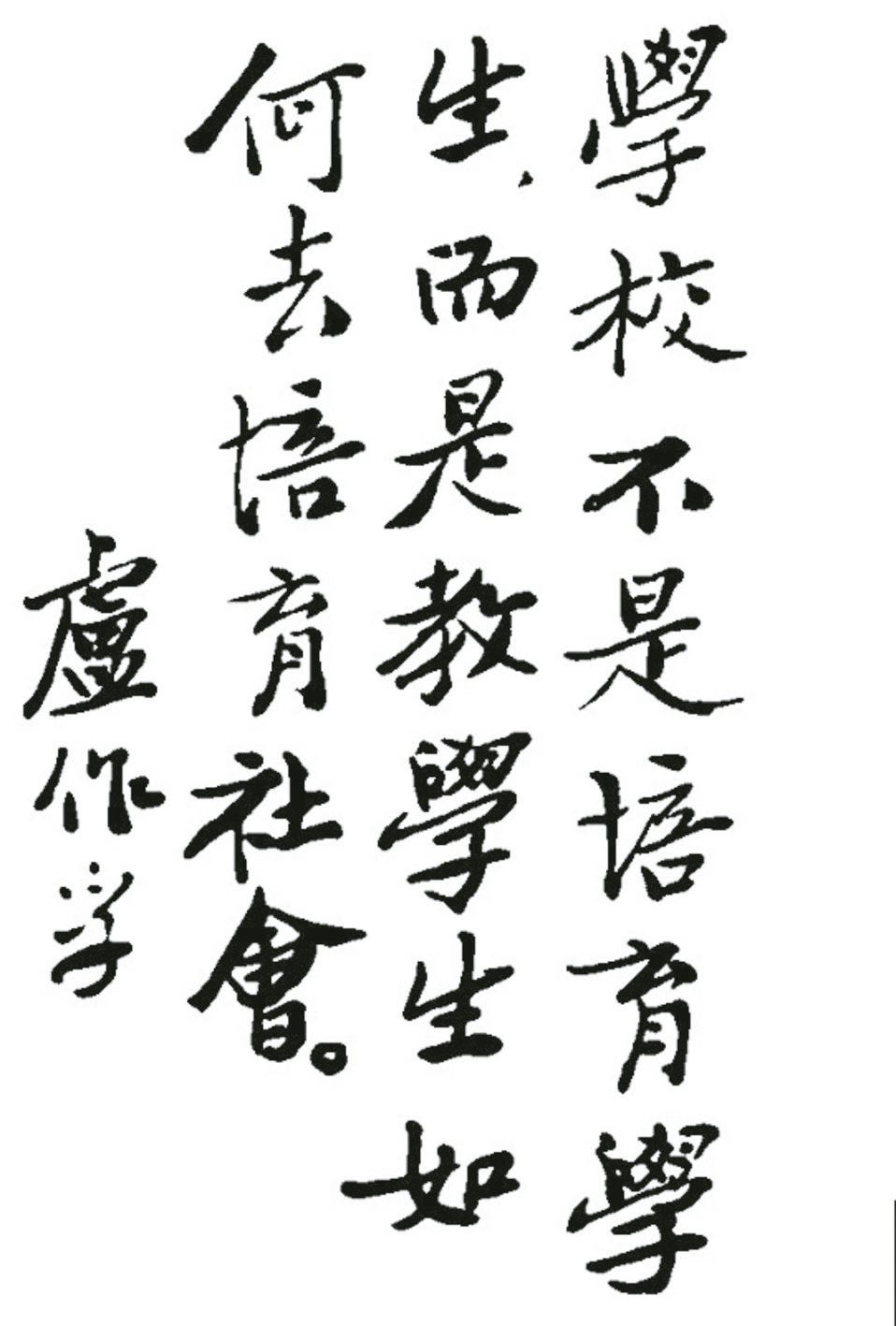

卢作孚手迹

孙明:尽管自年鉴学派以来,学术界倡导“整体史”,但真正能做到的国内外其实都不太多。特别是“现代化”这一研究主题,涵盖经济、政治、文化、科学技术林林总总,讨论一两个领域,已属不易,这本书几乎涉及了以上所有的方面,既要照顾每个领域的突破性,又要整体上呈现出历史逻辑,是不是特别的困难?

王果:正如您所说,现代化是一个总体与领域协同共进的过程,政治、经济、社会、文化、安全各个领域都涉及。这些不同领域之间相互影响、彼此渗透,熟先熟后,没有定论,但具体到一时一地很容易捕捉到现代化演进的历史逻辑,这就是地方史“见之于行事”的优势,有利于呈现复杂历史进程的“有选择的亲和性”(elective affinity,韦伯语),从而揭示历史发展的整体逻辑。

以北碚为例,原本是一片匪患丛生的地方。这决定了一开始北碚发展的最大任务是平定匪患,这也可以解释为什么峡防局会成为推动地方现代化的引擎。由于地处山区,富藏煤矿,却交通不便,于是卢作孚最先发展航运和铁路,开发山区经济,渐次推及文教、纺织、卫生、市政等领域。这种发展逻辑,自成一体,有其因地制宜的合理性与整体性。

北碚地方医院的乡村防疫队

这背后当然也有更大的世界性潮流推波助澜,主要是近代世界重新定义山区在政治和经济格局中的地位和作用,北碚新世界的创造,很大程度上也取决于是否顺应这一全球转型。在经济上,农业时代的山区,因为土地贫瘠、耕地局促,一直是落后之地;工业革命后,由于石化经济对矿石能源的依赖,山区因富有煤矿,从偏远落后之地变成了工业化的动力之源。在政治上,农业时代的山区由于偏僻落后、人烟稀薄,千百年来一直是化外之地,成为土匪、逃犯、叛军、流寇的藏身之所;近代以后,随着山地经济的开发,山区民众成为了经济开发之前哨、革命运动之先锋,从外化之民成为了变革先锋。山区在经济和政治两方面的转型,释放出了改天换地的巨大力量,也成为北碚新世界兴起最大的历史变量。

孙明:罗志田先生在与葛小佳先生合作的文章中曾提出“民初的中国社会实是两个世界”。北碚是内陆山区的一个小山村,它的代表性体现在什么地方呢?

王果:我经常被人问及这个问题。一般人思考乡村现代化,往往关注邹平、定县,也有人讨论高阳,但北碚是一个比较均衡的地区,既有政治、文化的现代化,又有经济的现代化,比较完整地应对了近代中国乡村现代化中的各项挑战。卢作孚的北碚建设,在那个世界性的城乡分离的年代,用十年的时间,将过去土匪成群、经济枯竭的边远山区,建设成为了一个城乡一体的“新世界”,陶行知称赞其为未来“新中国的缩影”,李约瑟称之为当时中国“最大的科学中心”,其中蕴藏着近代中国乡村现代化的一般特征。

1937年,时任四川建设厅厅长的卢作孚视察北碚。

此外,北碚所代表的中国乡村现代化的经验,也有一定的世界意义。非西方的现代化,具有后发特征。这些地区往往人口众多、资源不足。以亚洲为例,在现代化的前夜的1820年,中国人口三点八亿,占世界人口的百分之三十七;印度两亿,占百分之二十;日本三千万,占百分之三;东南亚九国三千八百万,占百分之四。亚洲十二国,共计占百分之六十四。这样庞大人口的现代化,显然不能延续欧洲资源密集型的发展道路,亚洲的工业化一定是以人的现代化带动工业化和全球化。人的现代化是综合的,也不能只算经济账,还有文化、政治、社会等方方面面。今天,资源密集型发展道路的弊端,日益凸显,城乡分离、生态危机、环境危机、政治危机甚嚣尘上,北碚以人的现代化,推动全面现代化的发展道路可以给我们更多启迪。