近代以来历史研究的发展脉络与理论演进

“西方为什么研究历史?”19世纪西方科学工作者研究人类历史时,主要目的是寻找人类社会发展的规律,希望通过了解规律来把握社会发展和未来变化。人生存于“地方”,会面临自然和社会关系,了解历史就是了解人与人、人与自然的关系。人希望控制周围环境,但社会不断变化,研究历史能帮助人们了解过去的生存环境,从而选择当下的生存方式。这种寻找规律的愿望引导欧洲学者创造了现代化思潮,在二十世纪五十年代左右形成主流。现代性理论认为社会会从传统社会向现代社会转变,现代社会的定义以西方社会为模板,具有如官僚政治、私有制、工业化、法律以及理性主义等特征。欧洲学者所著现代化理论书籍皆为证明近代西方崛起的现代性、科学性、理论性。但现代性理论存在问题,如在鉴定现代化时以西方国家为榜样,认为全世界都会跟随其发展模式。一个典型代表是六十年代晚期出现的依附理论(dependency theory),该理论认为非西方国家依靠西方走向现代化,这显然磨灭了非西方国家独有的社会与自然特征。

二十世纪五十年代,受二战结束影响,西方国家之间兴起一门新学科——社会科学(social science),至六七十年代研究地方史的潮流出现,进一步动摇欧洲中心论思想的根基。八十年代,后现代主义(postmodernism)史学理论孕育而生。后现代主义思潮首先在法、德出现,后现代主义理论持有者开始怀疑真理和真实是人类主观臆造,他们提出认知本身可能不客观,对历史的真实书写存在怀疑。后现代主义理论极大冲击了现代性理论,随着对殖民地史、社会史、妇女史、同性恋史等新兴研究课题的出现,人们观察世界历史的视线逐渐下移,底层百姓的生活得到更多关注。

历史长河奔流不息,人所处的社会环境一直变化,历史长河也就是转型的长河,史学之基本点就在于根据过去经验,找到社会发展的规律。后殖民主义研究使人们开始关注非西方中心的国家和殖民地,从而产生了全球史。全球史出现后,很多研究世界历史的学者开始转型。彭慕兰(Kenneth Pomeranz)的《大分流》(The Great Divergence)在全球史研究中具有重要意义,它开创了新方法,将江南与英国进行比较,引起了对亚洲和其他国家的重视。人类社会具有流动性,跨国主义(transnationalism)观察到百姓之间跨越边界的联系,美国学者入江昭(Akira Iriye)最早提出研究跨国史的概念,强调非国家行为体联系的重要性。

为何“全球”寓于“地方”?一座内河小城的蒸汽时代往事

全球化浪潮并非仅存在于沿海大都会的宏阔图景,也深埋于内陆城镇的市井烟火之中。镇江位于长江贸易系统的交汇点,在十九世纪,镇江既是通往南京的门户,又是上海崛起的重要支点,通过镇江能够以点带面说明近代中国的朝贡贸易体制。英国商船带来的不仅是鸦片贸易,也促成了本地商业网络的变革;西方科技的引入,改变了传统航运与经济模式;而晚清政府对外部世界的回应,则在地方精英的博弈中被重新塑造。根据滨下武志的亚洲经济圈理论,亚洲内部长期以来存在一个以中国为中心的朝贡贸易体系,该体系独立于西方的经济体系。二十世纪中国开埠之后,口岸城市取代过去朝贡体系下的贸易城市,形成以上海为中心的贸易网络。滨下否认了以往欧洲资本主义扩张冲击并打开中国门户的说法,反而认为中国商帮在开埠后通过英国蒸汽船和棉花贸易,使得上海与东京联系起来,从而推动近世朝贡贸易体系的转型,形成一个新的亚洲贸易圈。该贸易圈主要与日本形成联系,取代了香港的部分地位。这一变化导致中国传统贸易系统被打散并重新组合,通过研究镇江可以看到中国传统贸易体系的运作方式,如长江和漕运路线在贸易中的重要作用。为了审视镇江在贸易体系转型的背景下如何重新定位自身,张信教授认为应当建立镇江商业与东亚贸易网络的联系,并探讨西方技术传播对近代中国的影响。

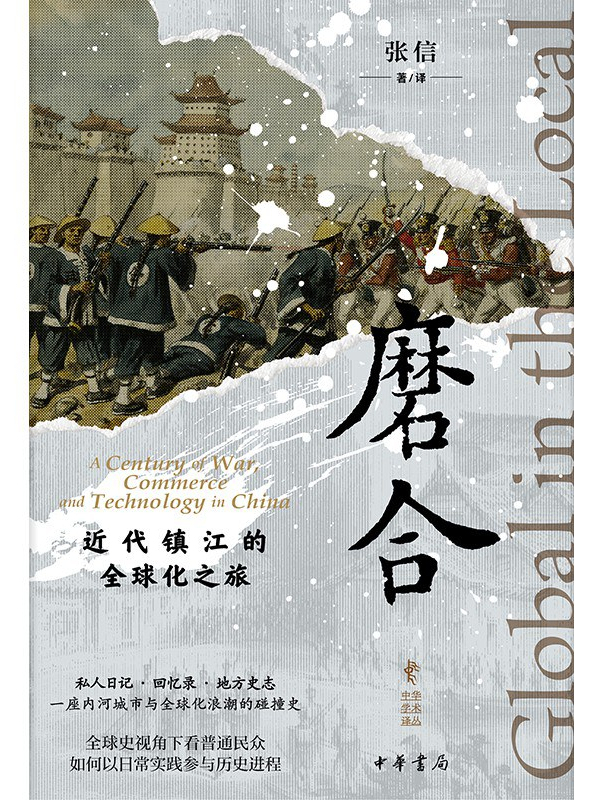

《磨合:近代镇江的全球化之旅》聚焦于主题“一座内河小城的蒸汽时代往事”,带领读者重返十九世纪的镇江,聆听一部由蒸汽机的轰鸣、长江的涛声与普通人的生计共同谱写的全球史交响曲。本书并非传统的宏大叙事,而是通过大量被尘封的私人日记、回忆录与地方档案,为我们揭开了一幅细腻而动人的历史长卷,来探寻和思考:全球史如何被普通人书写?技术变革如何重塑了我们的生活?在时代巨变的裂缝中,个体又该如何自处与前行?张信教授在书中将地方变化与全球变化联系起来,找到战争、商业和经济变化、科技变化三个世界发展的主要潮流,并结合镇江的具体情况进行研究。内容分为三个部分,鸦片战争中的镇江,全球经济如何导致镇江经济转型,全球技术传播在镇江的接受,从地方的角度来理解和感受全球化。

第一次鸦片战争期间,英军曾经溯江而上进攻镇江,以断绝大运河航道威胁清廷。本书第一部分介绍了当地政府、百姓和军队对英军入侵的准备和反应。鸦片战争后,镇江逐渐失去了区域贸易中心的地位。意识到外部环境正在发生强烈的改变,镇江本地社会没有采取消极和对抗的态度。相反,他们迅速作出反应,通过积极参与寻找出路。上海开埠后,汉口和天津成为最重要的港口。镇江如何适应这一变化,如何从运河贸易转向长江贸易,进而通过长江贸易加入亚洲贸易圈,此为后续本书第二部分乃至第三部分的主要内容。

在镇江的案例中,张信教授介绍了本地社会如何接受和利用蒸汽船(即小火轮)技术。这项技术属于外来冲击,是西方侵略者所使用的技术。那么本地社会如何看待新技术,在行动中又是怎样做的?张教授使用的术语是“磨合”(Negotiate)。磨合的体验可能是完全负面的,比如与现代帝国主义的磨合。张信教授研究了清廷官员和朝廷的往来文件,加上英军和本地人士的日记,对历史细节做了大量还原。当英军入侵镇江时,本地的磨合痛苦一下就达到了高峰状态。1842年夏,当英军在城外集结时,恐慌席卷了镇江。当地居民本就对外国人心存疑虑,他们还听说了两个月前英军在乍浦制造的苦难。随之而来的是一波自杀和慈悲杀人的浪潮:为了不让家人落入侵略者之手,数百名妇女选择自尽并杀死自己的孩子,或死于男性家庭成员之手。镇江保卫战的突出特点是大量女性自杀,成为城市惨痛记忆的一部分。英国观察者将此归咎于“东方文化”中的仪式性自杀传统。而在张信教授看来实际上这是一个独特的事件——是十九世纪中国地方力量与全球力量碰撞摩擦的悲剧性结果。

磨合过程很痛苦,却绝非纯然的被动。在付出巨大牺牲与代价之后,本地社会不得不学习与侵略者和各种外来力量打交道。在此过程中,本地社会常常还要克服来自官府和原有观念的阻挠。比如蒸汽船技术,官府没有提供专业支持和财务支持,反而向商人索取贿赂。而一旦发生蒸汽机爆炸、沉船、撞击和落水事件,本地社会就会卷入对新技术的怀疑和争议,官府和外国势力也会介入干预。磨合是动员内部力量化解外来威胁,本地社会由此成为全球化的参与者,而不是外来者眼中的接受、容纳或适应者。

借助包括手写日记在内的一手资料,本书为我们呈现了这座城市经历全球化的基层视角。与传统全球史研究不同,张信教授强调地方社会并非被动接受者,而是积极的塑造者。在全球化带来的变化面前,本地也许缺乏资源和完整认识,但本地社会对冲击的回应却可以是积极主动的,通过大量的地方史料揭示出镇江人如何在国际贸易、战争、科技发展的大潮中,灵活地调整策略,以求生存乃至繁荣。平民百姓如何应对鸦片战争中的创伤性遭遇;镇江的中间商如何为上海崛起为世界性商业中心提供资金支持;商人们如何首次使用小火轮运送货物到市场;镇江的航运商会不仅接受了西方银行制度,还利用这一制度扩大自身在长江流域的商业影响力;当地官府在与西方势力的交涉中,并非全然妥协,而是尝试借助国际环境谋取本地利益。种种这些案例挑战了西方学界长期以来关于“被动接受”的刻板印象,让我们看到中国地方社会在全球化进程中的复杂能动性。正如作者在镇江案例中所描述的,中国人绝非被动的接受者,他们善用、抵制变革,并为自己创造改变与机遇。从书中我们得以发现不是本地社区如何警惕外来势力,如何内向封闭以保护传统,而是本地社会对全球因素的好奇。他们主动适应,识别和抓住机会,争取进入全球化网络并从中受益。

重构十九世纪中国在全球史中的位置

在以往全球史研究中,十九世纪的中国常常被视为“被动挨打”的时期,鸦片战争、割地赔款、洋务运动等叙述充满了失败的色彩。然而《磨合》却提供了一种不同的角度:全球化的压力固然带来了挑战,但它也推动了地方社会的变迁,甚至塑造了现代中国的某些特质。镇江作为中型城市,其经济与社会变革不仅与上海等大都市息息相关,也成为理解中国整体转型的关键环节。本书的最大亮点之一,在于它通过具体人物与地方事件,展现出全球化的“在地化”(glocalization)过程。镇江商人如何借助西方银行体系,为上海成为远东金融中心贡献资本;本地航运业如何在外国蒸汽船的竞争下调整经营模式;普通镇江人在面对外来文化冲击时,如何同时展现出抵抗与适应的双重策略。当鸦片战争的炮火轰开国门,当以上海为中心的现代商业网络不断扩张,当蒸汽轮船逆流而上闯入内河,远在长江畔的镇江及其百姓,并非被动地接受命运的摆布。他们以惊人的韧性、智慧和调适能力,参与这场前所未有的全球变革之中,并在不经意间,成为中国近代化进程的推动者。全球化不是一股单向度的西方扩张,而是一个在地方互动、协商、改造中的复杂过程。

在以往世界史的叙述中,叙事主体往往是西方殖民者或观察者,他们大多采用西方视角而缺乏来自本地社会内部的详细记载。张信教授在书中放弃了整体叙述的模式,试图从本地视角理解全球化的影响,从贸易入手理解全球化给镇江带来的变化。蒸汽船始于西方发明,来到镇江时已经是一项成熟技术。但在镇江,蒸汽船技术从接受到采用,尝试合适的使用环境和克服技术困难却构成一个独特的过程,是全球史的一部分。其用意在于探究发现近代以来西方技术对非欧洲国家百姓日常生活的具体影响。本书从世界史转向全球史,破除西方中心论,提供本地发生的事实和本地社会变化的观察。张信教授匠心独运,同时采用全球史“自上而下”与“自下而上”的双重视角,将世界格局的变动与地方社会的日常实践巧妙勾连。本书不仅是一部关于镇江的地方志,更是一个理解全球化如何在地方层面“落地生根”的杰出案例。通过镇江这座江南中型城市的视角,重构了十九世纪至二十世纪初中国如何在全球化的巨变中摸索前行。英国的炮舰、上海的崛起、火轮船的隆隆声,这些在历史书上显得宏大抽象的主题,在本书中化作具体的人和故事“自下而上”的全球史视角让我们看到,镇江人如何在战争、商业与科技的冲击下,重新定义自己的命运。

张信教授认为,全球和地方是共生关系、连续体和整体,全球寓于地方,全球变化通过互动磨合渗透到地方,使全球与地方融为一体。这一观点与夏德明教授(Dominic Sachsenmaier)在《在地之人的全球纠葛》(Global Entanglements of a Man Who Never Traveled)中的观点有相似之处,都强调全球史和微观史、地方史联系紧密。针对跨国史理论与地方史、区域史的区别和突破点,他提到了“translocalism”(跨地方史)概念,称其是用跨国史方法研究地方,认为地方也存在流通,可运用跨国史方法研究地方,但不能只拘泥于地方,要将地方与全球联系起来。对于微观史的研究可能导致陷入碎片化的问题,张信教授认为研究不能拘泥于小切口而要从宏大视野出发,把握大方向,用地方的研究说明大的历史问题,从看似零碎破碎的东西中找关键点来探究历史。

《磨合》无疑是全球史与微观史结合研究的典范,让我们重新思考全球化的本质。全球化从来不是单方面的扩张,而是地方社会与全球力量互动的结果。在十九世纪的镇江,我们看到的不是被动接受,而是适应、抗争、创新与重塑。在今天的世界,我们依然在经历着全球化与地方势力的碰撞——无论是跨国企业对地区经济的影响,还是新兴科技潮流对传统文化的冲击都提醒着我们,全球化远非一个自上而下的过程,而是每一个地方、每一个个体共同塑造的历史。张信教授的这本书,不仅是对十九世纪中国的一次深刻探索,也提供了一面镜子,深度启发我们思考当下的全球变局。

(本文根据张信教授9月18日在南开大学的学术讲座内容整理而成,重点探讨了《磨合:近代镇江的全球化之旅》的研究方法及其对历史研究的启示。由南开大学历史学院邢承吉副教授主持,卞利教授、刘晓琴教授、王美平教授、罗宣副教授、滕凯炜副教授、王文隆副教授、陈拓副教授等学者和来自历史学院不同专业的50多位本、硕、博学生参与对话。)