作为上海人,以前被问起上海特产是什么,我都觉得不好回答。中国人讲特产,第一个想到的就是当地名吃,而且最好是能够带回去分享给亲朋的东西。以这个标准论,我能想到的特产,也只有城隍庙的五香豆和梨膏糖了。

如今物流发达,鲜肉月饼从上海隔日即可送至北京,我终于可以向外地朋友郑重宣布——上海的鲜肉月饼,正是全国独此一家别无分号的地道土仪。

上海开埠时间不长,没什么土生土长的名吃,但鲜肉月饼真是诞生于此,可谓上海“原创”。

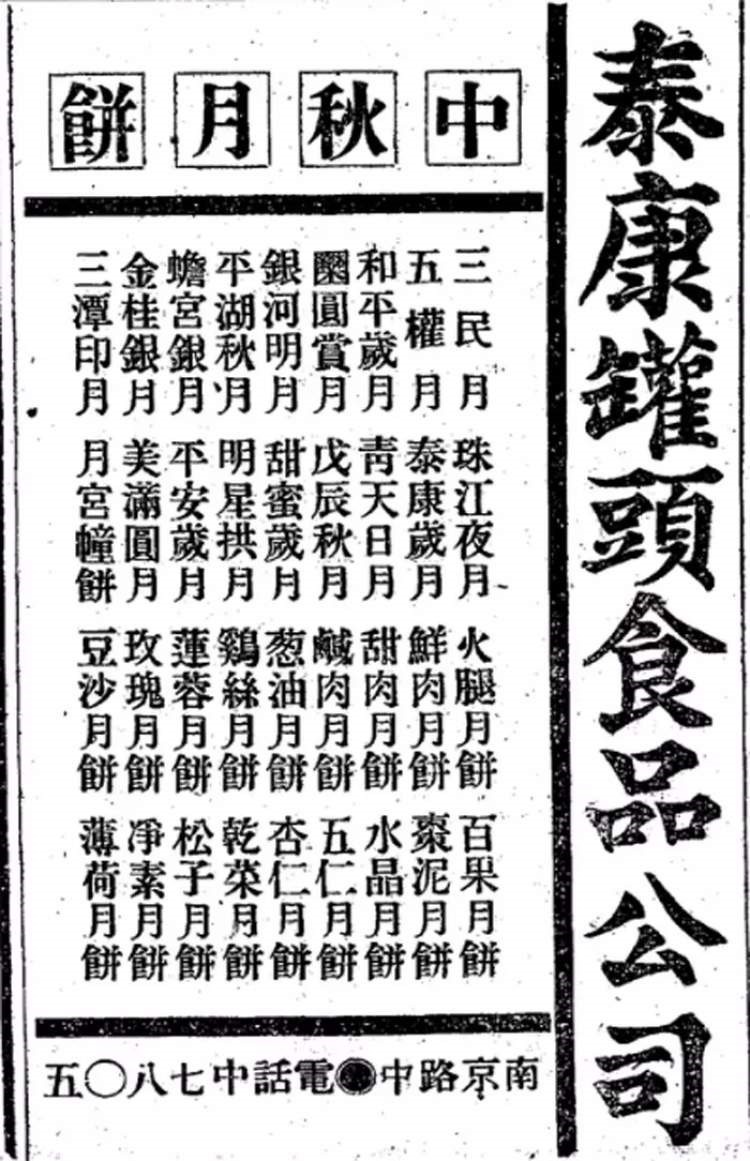

1928年,上海泰康公司的月饼广告里出现了“鲜肉月饼”的字样。看看当时的广告,即可发现,鲜肉月饼藏身于一堆口味各异的月饼中,有“火腿”、有“咸肉”,甚至还有“甜肉”馅的。种类如此丰富高级,想必非小康之家以上,是很难享受这份美味的。商家珍而重之地登广告招揽客人,可见面向的也是全市客人,不是那种小作坊,只是做点街坊四邻的生意。

上海泰康公司的月饼广告。

真正让鲜肉月饼“一统”上海,成为代表性美食的,是在1955年年底。当时,猪肉需凭票供应,每个市区居民每月可有两块钱的肉票,大概可以购买一公斤猪肉。可想而知,当时的上海市民有多想吃肉。

据说,正在此时,位于淮海中路瑞金路路口的高桥食品厂门市部,公开售卖鲜肉月饼。这种起酥饼夹鲜猪肉馅的点心,很快就征服了上海人的胃。原因倒未必是极致的美味,而是买它不用肉票,只要有钱,就能吃到肉。

至于它为什么可以不凭肉票购买,是否只是作为中秋节特殊时段的特殊商品供应,我已无证可考。但此时,其他馅料的月饼已几乎消失,咸鲜起酥的苏式月饼中,唯有鲜肉月饼从此占据了上海人的美食记忆,经久不衰。

我小时候,并不喜欢过中秋节。一是年纪还小,家里人一直都在身边,对阖家团圆没有什么执念;二是月饼难吃。这里说的月饼,是当时最多见的广式月饼,南北喜闻乐见,我也不用多做介绍。那时候也没什么特别的馅料,不过枣泥豆沙之类,甜腻得很。长辈掰一块分给我,我都是咬一口后,就塞还到父母手中,再也不肯多吃一口。

鲜肉月饼,是中秋节里小孩子唯一的念想。当时很少有人以鲜肉月饼作为礼品馈赠亲友。因为中秋月饼会在各家流通,广式的耐得住放,时间久了不会坏,鲜肉月饼必须尽快吃掉,很少有人拿它送人。

父母见我不爱甜腻的月饼,便会带我去弄堂门口食品店买一块现出炉的鲜肉月饼,让我独享。中秋当天,街上寒风一起,咬一口烫嘴的鲜肉月饼,一点点浓厚温热的酱汁流入小嘴,加之肉香、酥皮脆,对一个孩子来说,真是莫大的快乐。

当时我家条件一般,能够享受这份“奢侈”的,往往是孩子。父母看着孩子吃得香,心里也荡漾着幸福。这样的场景,应是当时上海千千万万个家庭共有的记忆,也符合中秋节阖家团圆的真意。

最近几年,随着网络和物流的普及,鲜肉月饼又红了,而且有走出去的趋势。

我在北京的时候,向当地朋友隆重推荐过,并且在中秋节的时候特地组局,请他们品赏。但北方朋友吃过后,大多摇摇头,哂笑说这不就是肉饼,有什么特别?我一开始还不太理解,甚而怪他们不懂美食。但一想到,他们邀我去喝豆汁,并且渴望我赞美豆汁时期待的神情,突然就懂了一个道理:一个地方地地道道的美食,和当地人的记忆,是骨连着筋、筋连着肉的,彼此分不开。

如果没了这些记忆的加持,所谓美食,也只是一堆碳水和蛋白质罢了,并没有什么出奇。