2024年,澎湃研究所受上海市发展和改革委员会委托开展包括设摊、外摆、店招等在内的街市营商环境调研。2025年开年上海营商环境8.0版方案[1],专门举措提及“建设活力街区,提升烟火气”,尤其关注基层和街镇营商环境。基层街镇是“服务经营主体的最前沿”,是营商环境建设,包括落实设摊、外摆、店招等街市管理的“最后一公里”。

2025年已过去一大半,基层街镇在街市营商环境,特别是设摊、外摆、店招方面有何创新实践?这些实践是否可推广,或存在什么局限?澎湃研究所研究员基于9月16日街镇主官座谈会(主题为“做强街镇基层基础,打通营商环境‘最后一公里’”)[2]信息,结合9月22日-24日对奉贤区南桥镇相关实践的调研,初步回答上述提问。

因势利导设“疏导点”,“流动摊贩”以较低成本安心经营

2022年,新修订的《上海市市容环境卫生管理条例》(以下简称“《上海市容条例》”)发布,第二十一条规定,“单位和个人不得擅自占用道路、桥梁、人行天桥、地下通道及其他公共场所设摊经营、兜售物品以及堆放物品,影响市容环境卫生”,“本市道路两侧和广场周围建(构)筑物内的经营者不得擅自超出门窗和外墙经营”。

这将此前的“不得”现改为“不得擅自”,意味着不再全面禁止设摊,而是允许在“划定”区域的“有序”设摊,将除此以外的设摊视为“无序”设摊,并施以处罚。同时,法规与设摊管理实践趋向一致。

2023年,配合《上海市容条例》,《关于进一步规范设摊经营活动的指导意见(试行)》(以下简称“《指导意见》”)发布。《指导意见》将设摊点位划分为管控点、疏导点、特色点。

2024年,澎湃研究所研究员调研发现,设摊(含外摆)监管实践和法规逐渐精细化、严格化、品质化,且基本为自上而下的管控模式;商户普遍感觉经营难,管理刚性,缺乏沟通和弹性。

2025年5月,市绿容局发布《关于进一步优化设摊治理 提升城市“烟火气”工作方案》,明确提出加强对守法合规设摊经营活动的包容和鼓励,“对商业配套服务不足的区域或市民确有需求的,合理增设一批设摊疏导点、管控点、特色点”。

部分街镇开始行动。如奉贤区南桥镇增设了一批便民疏导点、农产品自产自销管控点。

6月,奉贤区启动了“两乱整治”(非机动车乱停放、乱设摊)专项行动,其中要求在整治“严重影响交通出行、群众反应强烈、警情多发的乱设摊集聚点”同时,应“合理设置疏导场所”,“划定设摊开放区”,“引摊入市”。

据南桥镇综合行政执法队副队长姚国平介绍,从6月起,在“两乱整治”过程中,南桥镇从零开始设置设摊疏导点,截至9月已设4个,仍有疏导点在计划中。

已设的4个疏导点中,一个是早餐点,三个是夜排档(如图1-3),均处“城乡接合部”,附近为产业园区或农村,餐饮店少,“生活不方便”。城管在日常巡逻执法中,发现这些点位常有流动摊贩出现,且驱赶、处罚都难以奏效(因存在市场需求)。

图1 2025年9月,江海南路、平庄西路路口的设摊疏导点,路口两侧均有摊贩。本文图片除非专门说明,均由 周燕玲 摄

根据新政,城管部门在这些点位或其附近寻找合适的空间,设为疏导点,并交由第三方机构管理日常运营,负责租赁场地、用电用水、生活垃圾处理等,在城管部门指导下进行“市场化运作”。流动摊贩须“三证”齐全(营业执照、食品经营许可证或餐饮服务许可证、健康证),向第三方机构缴纳一定费用后可入驻,成为“正规”摊贩。每月费用多在数百元至1500元之间,根据摊位大小和疏导点所在区位等而定。相关部门每月到疏导点抽查油烟排放、食品安全等情况。现在每个疏导点摊位基本已招满,小的摊贩数家,大一点的10家左右。

图2 2025年9月,航南公路、沪杭公路路口停车场的设摊疏导点

如航南公路、沪杭公路路口(图2),因相对靠近城区,过去常有流动摊贩。8月,闲置停车场被租下,设为疏导点。一位买烤饼的摊主告诉澎湃研究所研究员,之前在附近马路边卖饼,入驻摊点2周,摊位费一个月1000元(其他烧烤摆座位的摊点费用1500),“生意还行”,但少了以往在马路边卖给骑手的生意,比之前好的是“安心”一点,不用担心被城管抓,也能天天出摊,下雨有雨棚。

八一路与六墩中心路路口(图3),地处偏远,附近为农村,几家烧烤摊却远近闻名。据姚国平透露,其中有些摊主“虽是外地来的,但在这里出生长大,全家就靠他出摊生活,不然就失业了。”

图3 2025年9月,八一路与六墩中心路路口的设摊疏导点

城区也有流动摊贩。因此,镇城管部门正在考虑并寻找疏导点可能的点位,但由于城区小区密度大、空间有限,想要寻到既“与居民区保持距离,没有油烟、噪声扰民风险”,又未有出租的、可利用的、不影响交通等,还要有人流量的空间,“很难”。“如果让他们去一个没有人流的地方,大家都不愿意去消费,这些摊贩会跑掉”。

南桥镇顺市场之势,将流动摊贩疏解、引导到疏导点“纳管”,基本实现了有序管理、摊贩经营和生计、居民生活的多方平衡。但同时,人口密集、空间有限的城区要实现设置疏导点仍存在困难。

“商铺码”线上申请,外摆备案制流程简化

外摆位在广义上也属设摊,但跟街市商铺直接相关。继设摊治理方案后,市绿容局8月发布《关于进一步规范外摆位设置提升街区“烟火气”的若干措施》,意在“合理规范外摆位设置,激发街区活力”。

各区响应迅速。黄浦区推出的“外摆位地图”清晰展示了全区可设摊和集中设摊的区域,为商户提供了明确指引。虹口区四川北路街道,制订了首个由街道层面主动制定、直接面向商户发布的“外摆位”指引,明确规则,简化了备案手续,缩减了办理周期。

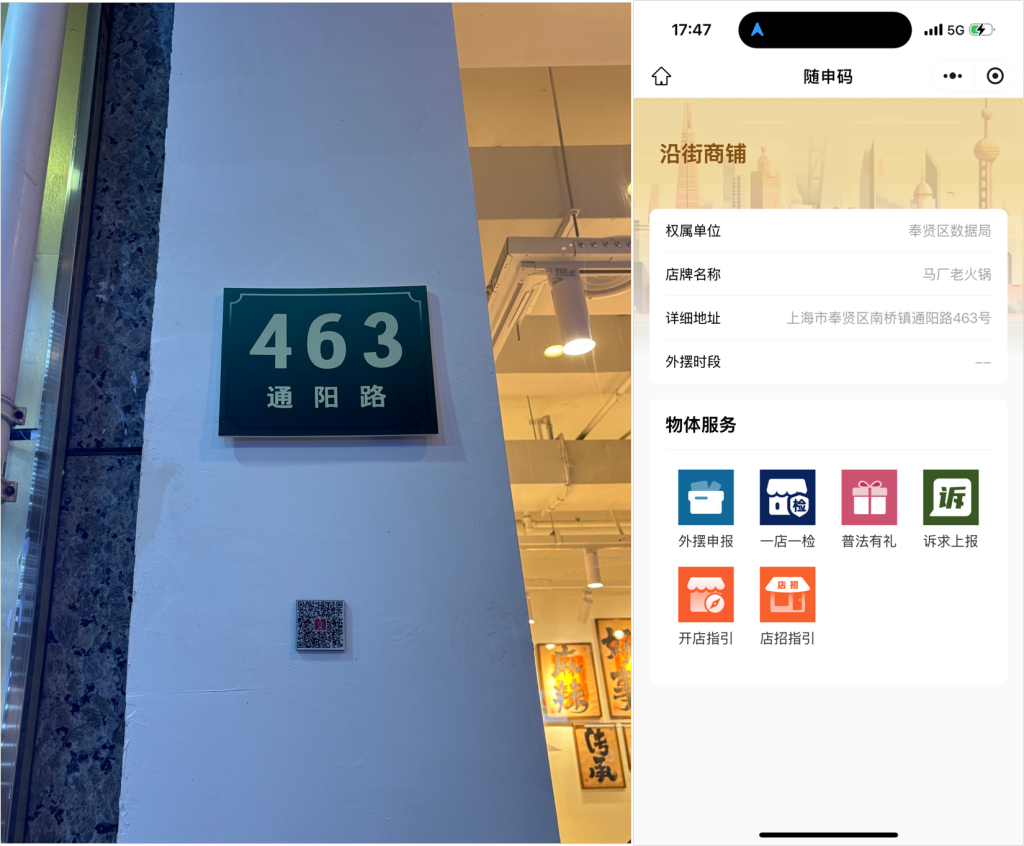

而奉贤区,从4月开始在庄行镇和西渡街道试点,通过沿街店铺下张贴的“商铺码”就可线上申请外摆位,并简化申请审核流程。8月起,该举措推广到全区。

南桥镇自8月开始启动这项工作。首先是张贴“商铺码”(图4),全镇7000多家沿街商铺中已张贴了3000多家,计划今年内全覆盖。

图4 2025年9月,奉贤区沿街店铺门牌下贴示“商铺码”(左图),扫码后页面含“外摆申请”(右图)

南桥镇城管部门在百齐路、通阳路两条商业/餐饮街的84家店铺试点,开通外摆申请功能。手机扫这两条路店铺门口的“商铺码”后,页面显示为与商铺有关的事项,其中包含“外摆申请”。商户提交外摆申请需求,城管属地中队收到后安排人员进行现场察看,并确定可外摆时段和面积(确保留出道路空间),从申请到实施一般1-2天。截至9月24日,已有十几家店铺通过线上申请获取了免费的、一定面积的餐桌椅子外摆资格。

图5 2025年9月,通阳路上一餐馆外新增的外摆位(姚国平 提供)

事实上,南桥镇经发办从4、5月开始就开始试行外摆备案制,简化外摆申请。以前外摆需要进行“审查”,需要市场、城管等各个部门联合审批。现由“审查制”改为“备案制”,基本流程是:商户向所属居委会提交申请表格,然后由居委与城管部门联系,安排人员进行现场察看,约定外摆面积、时间等注意事项;最后商户与经发办签订承诺书和审查备案表,即可实现外摆。

截至8月,按此流程申请实现外摆的商铺有20家,大多为餐饮、糕点、咖啡店。之前需“7-9天”完成的流程,备案制下只需“2天”。如今“商铺码”线上申请在此流程上更加简化。

图6 2025年9月,居民区附近一咖啡店经申请实现外摆

“最美店招”评选,鼓励店铺自主更新

澎湃研究所研究员于2024年基于调研和政策研究发现,“政府出资、统一设计、免费安装”的现行店招整治方式本身也存有政府权责过大,设置人主体和责任不清、后期维护难等问题。

2025年6月,闵行区七宝镇的一排商铺店招突然坍塌,引起社会对店招安全和维护机制的担忧。有媒体调查发现,“不管、不愿管、不会管”——“一体式店招” 的维护正深陷“三不管”的困局。

南桥镇将由政府“大包大揽”替商铺统一店招的做法改为“以评促改、以评促提”,倡导店招标牌多元化、个性化。

7月南桥镇发布“最美店招” 评选活动。通过“以评促改、以评促提”,推动城市形象升级与商家品牌增值,打造兼具艺术性与功能性的城市视觉名片。计划评得一二三等奖不少于30个,奖金1万元及以上,最高奖金为10万元。

改进空间:加速政策落地,扩大执行面

前述设摊、外摆和店招等举措,均在符合既有法规、政策前提下,在不干扰居民生活和公共秩序的前提下,便利了市场主体经营,改善了营商环境,有利于激发街区商业活力。但同时也仍有改进空间:

(1)政策落地存在滞后效应。

南桥镇疏导点的设立,是在区级政策支持的前提下才得以实现的。

2022-2023年,新修订的《上海市容条例》及相应《指导意见》发布。将此前的“不得”现改为“不得擅自”,“区人民政府”“可以划定一定的公共区域用于从事经营活动”,如疏导点。2023-2024年,奉贤区《关于进一步规范奉贤区设摊经营活动的实施意见》出台,但影响较小。直至2025年,有关准许设置“疏导点”等的条例、政策才获落实。可能不仅奉贤区存在此类现象,说明政策落地可能存在时间、执行程度的落差,逐级落实过程存在其它影响因素。现实的基层营商环境值得关注。

(2)执行力度、速度仍须提升

澎湃研究所研究员走访了多个街镇的街区、街市,发现其中不少趋于冷清,当地商户也多有反映“这两年不如从前”。不少基层官员也承认,部分街区空置率增加,客流量减少,商户经营压力增大,活力衰减。这主要与经济和消费大环境有关,也正因如此,基层街市营商环境更须加强、加速。

但从基层街镇实际行动来看,即便是好的举措,推行也相对谨慎。以南桥镇为例,其在外摆位申请管理上,启动时间早,手段新且有效,已走在全市前列,但至今也仅覆盖30家商户左右(其中个别还放弃了外摆),仅占全镇7000多家沿街商铺的不到1/200。按现有的推行节奏,放开外摆举措收效可能难以充分发挥。

-------------------

城市因集聚而诞生。

一座城市的公共政策、人居环境、习俗风气塑造了市民生活的底色。

澎湃城市观察,聚焦公共政策,回应公众关切,探讨城市议题。