它处于我们所有经验的核心。它不是一种实体:它不把事物的本质关在自己里面。它也不是经验完成后姗姗来迟的一阵回声。它是一种有节奏、有规律、不知疲倦的运动,是无声的波浪,涌到地平线尽头,再调转返回我们身边,在我们的身上轻拂,在我们的肺里爆开。

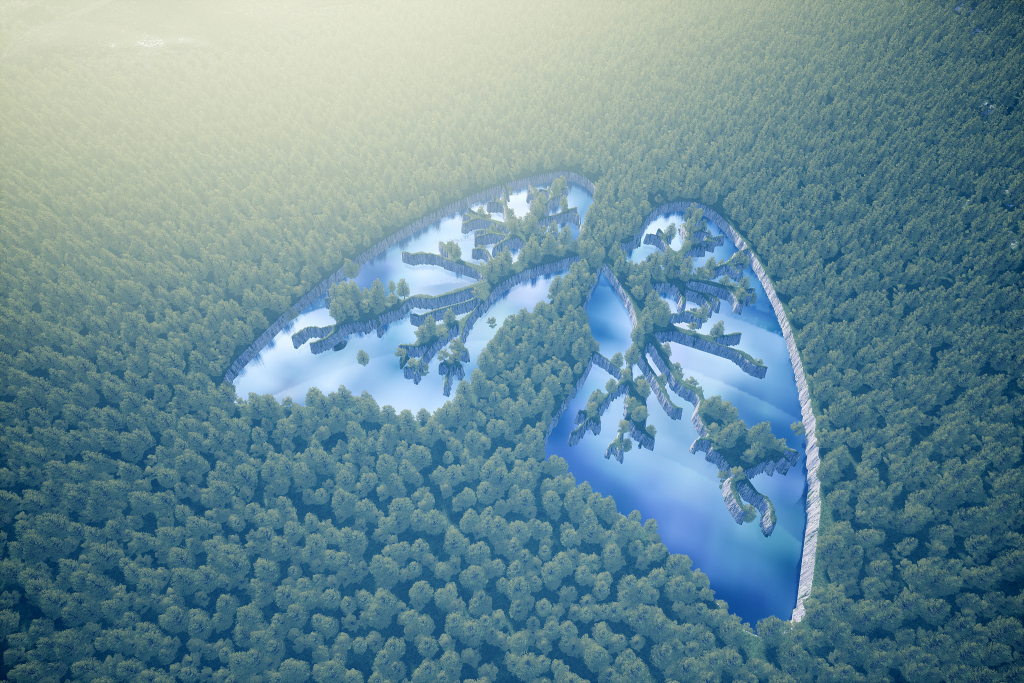

在树林中呼吸

没有它,我们生命里的一切皆无可能。我们所遭遇的一切都必须与它混合,在它的范围内发生。呼吸,它是所有高等生物的首要活动,也是唯一可以说与存在相交融的活动。它是唯一不会使我们感到疲倦的劳动,也是唯一除自身外没有其他意图的运动。我们的生命起始于一次(最初的)呼吸,也终止于一次(最后的)呼吸。活着,就是呼吸,就是在吐纳之间拥抱世间所有的物质。

它不仅仅是人类身体最基础的运动,也是最优先和最简单的生命活动——它是生命活动的范式和先验形式。呼吸是“在世存在”的第一个名字。智性活动是呼出的气息:理念、概念,以及自经院哲学以来被我们称作“意向种相”(espèce intentionnelle)的东西,它们是留存在心灵中的一些世界碎片,等待语言、绘画或行动将其强度复归宇宙。而视觉是吸入的气息:去迎接光和世界的色彩,去拥有力量——让世界之美刺穿自己的力量;从世界中选取一个部分,但也仅限于一个部分的力量;创造形式的力量;从世界的连续体中截取出一段开启一个新生命的力量。

生命领域的一切都是呼吸的衔接环节:从感知到消化,从思考到享乐,从言说到移动。一切都是呼吸的重复、强化和变奏。正因如此,从医学到神学,从宇宙论到哲学,这些非常不同的知识都将呼吸作为生命的专有名词,并以各自不同的语言和形式(spiritus,pneuma,Geist)予以表达。为了凸显其地位,人们使呼吸成为一种实体,并通过形式、质料和存在(精神)的方面,将它与其他实体区分开来。但呼吸的第一个也是最矛盾的标志就是它的非实体性:它不是一个可以跟其他物体相分离的物体,而是一种振荡,在这振荡中,所有事物向生命敞开并与其他物体相混合,它是一种摆动,可以瞬间激活世界中的物质。

这种振荡同时触达了生物及其周遭世界。在呼吸的那一瞬间内,动物与宇宙重新合为一体,而且这个统一体不是存在或形式意义上的统一。但也正是在这样的运动中,生命和世界成就了它们的分离。我们所说的生命,不过是一个动作,通过这个动作,一部分物质与世界区别开来,而它曾以相同的力量将自己与世界混合起来。呼气,即是创造世界,与世界融为一体,然后在永恒的行动中重新描绘我们的形式。吸气,则是认识世界,穿透世界,并被世界及其精神所穿透——穿过世界,并以同样的冲力,在一瞬间成为某种场域,在其中,世界得以变成个体经验。这样的操作从来不是终局性的:世界同生物一样,只是呼吸及其可能性的回返。此即精气(Esprit)。

呼吸并不局限于生物活动,它还定义了世界的一致性。它所勾勒出的空间与我们所能体验到的世界边缘相重合。我们呼吸的气息到了哪里,我们就能抵达哪里。反之,一个没有呼吸的世界只是一堆混乱的处在分解中的物体。如果说是呼吸让我们置身于世界之中,那我们也正是通过呼吸和在呼吸中才能认识和塑造世界。我们应该向呼吸提问何为世界的本质:正是在呼吸中,世界向我们显露自己,并为我们而存在。

从呼吸的无限形式出发,宇宙中无数的存在者、最迥异和最不可类比的事物、最遥远的时刻和空间、最不相容的现实都获得了它们的统一性。它们融汇成一个世界。作为所有不同事物的高级统一体,作为存在者和不存在者的至高且无法超越的统一体,世界只存在于呼吸中,也只能作为呼吸而存在。

呼吸的形而上学空间先于所有对立而存在:呼吸先于灵魂与肉体、心灵与对象、观念性与实在性之间的任何区分。仅仅宣称感觉的真实性及其相对于存在的优先性是不够的。感觉和存在永远作为呼吸也在呼吸中保持鲜活:它们都只是呼吸的特定振荡。世界是呼吸,而存在于世界中的一切也都作为呼吸而存在。世界的存在不是一个逻辑范畴的事实,而是一个灵气学的(pneumatologique)问题。唯有呼吸才能触碰和感受到世界,并赋予世界以存在。我们只能呼吸这个世界。

*

并非只有古代人将呼吸作为世界的先验统一体的原则,并以呼吸来佐证世界是这样一个有生命的实在。艾萨克·牛顿在一个未发表的片段中写道:“这个地球就像一个巨大的动物,或者更像是一株静默的植物,它吸入天上的气息来唤醒自己和发酵生命,然后吐出大量气体。”[1]

然而直到最近围绕盖娅(Gaïa)假说的各种争论出现,人们才意识到大气才是世界的生命统一体,而这也证明了这个星球是由生命决定的。洛夫洛克和马古利斯1974年在期刊《伊卡洛斯》(Icarus)上发表的文章是对这种观点的最早表述之一,文章宣称,大气层的存在本身就证明了一种“行星尺度上的稳态(homostase)”[2],证明了“生命决定了行星表面的能量流和质量流”[3]。大气是激活整个地球的生命气息。

类似的观点由来已久。拉马克无疑最先将大气和气候空间定义为物质与生命、世界与主体之间动态联系的场所。他将研究这种阈限空间的学科称为“水文地质学”(hydrogéologie),他在一篇相关论文中开宗明义地提出了一个问题:“一般而言,生命体对构成地壳的矿物质产生了怎样的影响?”[4]地壳最表层的物质和悬浮于地球之上的所有气态与液态物质之所以有可能被视为一种庞大的循环流体,是因为我们发现:“构成地球地壳的各种复合矿物质,以独立的岩块、矿脉、平行的矿层等样态出现,形成了平原、山坡、山谷和山脉的这些矿物质,它们完全是生活在地表相同区域的动物和植物的产物。”[5]拉马克认为,这种统一性来源于聚合状态,所有地表物质的形式都以生物的有机功能作为其存在的直接或间接原因。拉马克在他的论文集中写道:

我们在地球上观察到的所有化合物,都直接或间接地,产生于具有生命的存在者的有机功能。事实上,这些存在者形成了所有的物质材料,也有能力合成其自身的实体,而为了合成这种实体,它们中的一部分(植物)能够形成初级化合物,并将其同化为自身的实体。[6]

这已经不单单是影响化学成分的问题了。生物的存在非但决定了物质的聚合,还决定了它的地位。世界只在有生物的地方才存在,生命的存在也相应地转变了空间的本质。

这关乎一种运动,它与拉马克在《动物哲学》(Philosophie zoologique)一书中所描述的正相反:不再是生物需要去主动适应周遭环境,亦即新希波克拉底医学所说的环绕物质(circumfusa)[7],而是让整个环境去成为大群生物的回声、光环、光晕,成为它们的大气。

反过来讲也是对的:如果我们与周遭事物的联系发生 在大气这个层面,那同样是因为大气在源源不断地孕育生命。这是杜马(Dumas)和布森戈(Boussingault)在《化学静力学》(Essai de statique chimique)中得出的结论,此书于1844年出版,是最早分析生物与环境之间化学关系的著作。作者首先指出,植物是“在各个方面都以与动物相反的方式”来运行的:“如果说动物界是一个巨大的氧化装置,那么植物界则是一个巨大的还原装置。”二者的完美结合并不是某种预先设定的和谐所带来的附加作用,也不是神的统治体现在了自然经济当中,而是因为动植物的生命完全依赖于大气:

一些生物归还给空气的东西,被另一些生物所获取,如果从最高的视角来看待这些事实,并联系到地球的物理学,我们不得不说植物和动物,就其真正的有机元素而言,全都来源于空气,它们不是别的,就是压缩的、凝聚的空气。……因此,植物和动物从空气中来,又回到空气中去,它们确确实实依赖着空气。而植物不停地从空气中获取动物向空气中释放出的东西。[8]

我们并不栖居于大地之上,而是经由大气栖居于空气中。我们沉浸于空气,正如鱼儿沉浸于大海。而我们所说的呼吸,无非是对大气的耕耘。

如果把从生物到环境和从环境到生物的两种运动结合起来,就意味着要将大气视作生命、物质和能量流通的系统或空间。这便是俄罗斯自然学家弗拉基米尔·维尔纳茨基(Vladimir Vernadski)所采取的激进路线。他认为“大气层不是一个独立于生命的区域”[9],而是生命的一种表现形式。事实上,绿色植物为生命创造了大气这个新的透明媒介[10]:“生命创造了地壳中的游离氧,还创造了臭氧,以此保护生物圈免受来自天体的有害短波辐射。”[11]而在另一边,生命也在大气的基础上建构起自身:“生命物质利用大气中的气体,如氧气、二氧化碳、水,以及氮硫化合物来构建有机体,并将这些气体转化为可燃的液体和固体,从而收集来自太阳的宇宙能量。”[12]维尔纳茨基将生物圈称作“地球的外壳”,认为它不仅是一个物质区域,更是“外在宇宙力量改造地球的地方。这些宇宙力量塑造了地球的面貌,生物圈的历史也因此有别于地球的其他部分”。[13]

该区域的主要资源是维尔纳茨基所说的生命物质,也就是所有负责创造新化合物[14]的有机体和生命体,它们能够“持续且强有力地打破地球表面的化学惰性”。

(正是生命物质)创造了大自然的颜色和形式,创造了动物和植物的联合,就像文明人类的创造性工作一样,它们以这种方式成为地表化学演变过程的一部分。在地壳之上,任何实质性化学平衡都受到生命显著的影响,任何化学反应都显示了生命在其中的作用。因此,生命不是地壳上的外部现象或偶然现象。生命与地壳的结构紧密相关,它是地壳机制的组成部分,并对这一机制的存在发挥着至关重要的作用。如果没有生命,地表的机制就不复存在。[15]

植物在这些生命物质当中扮演着主要角色:“所有生命物质都可以被看作生物圈机制中的单个实体,但只有部分生命,只有绿叶植物,即叶绿素载体直接利用了太阳辐射。整个生物世界都与这部分绿色生命保持着牢不可破的直接联系。

*

大气并不是被添加到世界之上的东西,它就是世界本身,作为一种混合的实在,它内在于每一次呼吸中。如果说自然科学难以将沉浸和混合当作宇宙真正的本质,那 么人文科学则一方面执着于把这种本质(比如气候)理解为纯粹的自然事实,因而将其排除在自己的领域之外,另一方面又把它理解为纯粹的人文现实或纯粹的美学事实,如此又使得它们与非人类世界的一切都毫无瓜葛了。所以自希波克拉底的名著《空气、水和环境》(Airs, eaux, lieux)[16]开始,一个从亚里士多德到孟德斯鸠[17],从维特鲁威(Vetruvius)到赫尔德[18]的庞大传统发展了起来,并一直延伸到拉采尔(Ratzel)的政治地理学与和辻哲郎的形而上地理学[19]。在如此繁杂多样的路径、学说和历史语境中,该传统集中体现为两个观点。首先,就像杜博神父(Jean-Baptiste Dubos)所说,我们要认识到“人体这台机器,对空气质量及其种种变化的依赖程度,以及简言之,对所有可能阻碍或促进所谓自然运行的变化的依赖程度,几乎不亚于水果对于这些因素的依赖”[20]。在这里,气候与非人类是同义的。人类领域(文化、历史、精神生活)并不是独立自主的,而是以非人类为基础的;那些明显非精神性的元素(空气、水、阳光、风)无法孕育出心灵,但却可以影响人,影响其行为、态度和观念。气候孕育并支撑着人类的多样性,这种多样性不仅体现在人们的外貌上,更体现在人们的习俗中。正如埃德姆·居约(Edme Guyot)写道:“土地的性质,其出产作物的品质,以及气候间的差异,共同造就了缤纷的色彩,造就了全体人类形象和气质的多样性。”[21]非人类是生命形式如此繁多的原因,这不仅在空间上是成立的,在时间和历史上也同样成立。

赫尔德把历史视作某种“人类智性与感性能力的气候学”(康德或许会这么说),而齐美尔(Simmel)的社会学则将赫尔德的研究进路推向了极致,齐美尔认为气氛(atmosphère)的概念应被理解为社会感知的绝对媒介:感知“某个人的气氛,就是对他最亲密的感知”。[22]气氛/大气是一切社交行为的原始动力,这种观点将会取得巨大的成功。例如在彼得·斯洛特戴克(Peter Sloterdijk)的构想中,气氛/大气既是人类共存的原生产物,也是所有文化生活的范式。“对公共空间的空气进行象征层面的调节,这是所有社会的原生产物。人类当然会创造自己的气氛,但并非基于自由选择,而是依靠已经存在的、给定的境遇。”[23]斯洛特戴克将这个共同的环境命名为“球体”(sphère),一种拥有绝对内在性的几何图形。

从定义上讲,球体也是形态学—免疫学建构。只有身处构成了内部空间的免疫结构里,人类才能进行代际传递和发展自己的个性。人类从未与所谓“自然”产生直接的联系,他们的文化当然也从未涉足所谓原始事实的领地:他们始终在且仅在一个有空气的、被分隔好的、被撕开的、可修复的空间中生存。[24]

人类“只有在自生性(autogène)大气的温室中才能茁壮成长”。所以生活在社会中就意味着参与构建这些大气,而从另一端来讲,大气永远是一个文化事实。除此之外,大气还体现了一种自然状态的不可能性:在斯洛特戴克看来,调节空气意味着进入自然世界的通道就此被阻断。然而植物的存在表明,调节空气、设计空气(air-designing)是生物最简单的生存行为,是它们最基本的天性。

文化还原论属于这样一个悠久的传统,它把气氛/大气当作“一种新美学的基本概念”。在文化还原论看来,气氛是“感知者与被感知者共享的现实。作为被感知者的现实,气氛是被感知者的存在领域;作为感知者的现实,感知者在对气氛的觉察中将身体呈现为特定的样子”。[25]这种解释可以追溯到莱昂·都德(Léon Daudet),他把气氛阐述为“对皮肤的认知,它与对精神的认知一样间接,它运用上皮细胞的方式就像精神认知运用词根一样”[26]。这种综合性认知的能力:

涵盖了空间和时间,它同时从宇宙和我们自身中流溢而出;它在我们体内,在意识之中,在个人和民族之中,就像普遍性囊括了一切,就像给出明确规定后产生的关联,这种联系既非定量也非定性,而是二者兼有,在生命中,这种联系有属于自己的生命,隐蔽但却可以被揭示,就像深藏于静默自然中的镭与波的生命。[27]

这种流溢“既是道德上的,也是有机的,既与存在者整体的道德面向有关,也与其有机层面的上皮组织和内皮组织有关”[28],它的基础是宇宙的协调。“整个皮肤表层使我们成为宇宙平衡的参与者,从外到内(adaequatio reiet sensus)地协调一致。”[29]

以上观点从心理学和认识论角度对大气进行了还原,但它们似乎忘了大气从根本上说是一个本体论事实,它关乎事物存在的状态和模式,而不是事物被感知的方式。如果每个认知行为本身,作为一种主客体混合的行为,都是一个关于大气的事实,那么大气领域的向外延展就远远超出了任何一种认知行为。

注释:

[1] 迪布纳收藏手稿(MS. 1031 B, Dibner Library of the History of Science and Technology, Smithsonian Institution Libraries, c. 3v)。

[2] 詹姆斯·洛夫洛克、林恩·马古利斯:《地球大气层的生物调节作用》(James Ephraim Lovelock et Lynn Margulis, “Biological Modulation of the Earth’s Atmosphere”, Icarus, 21, 1974, pp. 471-489),第471页;

另参见同上作者《由生物圈实现并为了生物圈的大气稳态:盖娅假说》(“Atmospheric Homeostasis by and for the Biosphere: the Gaia Hypothesis”, Tellus, 26, 1974, pp. 2-10)。

关于盖娅假说的历史,参见迈克尔·鲁斯详实的梳理《盖娅:异教星球上的科学》(Michael Ruse, Gaia: Science

on a Pagan Planet, Chicago: University of Chicago Press, 2013)。

[3] 詹姆斯·洛夫洛克、林恩·马古利斯:《地球大气层的生物调节作用》,引用信息同前注,第485页。

[4] 让·巴蒂斯特·德·拉马克:《水文地质学,或关于水对地球表面影响的研究;关于沼泽地存在、迁移及其在地球表面不同地点连续转移的原因;最后关于生命体对地球表面性质和状态的改变》(Jean-Baptiste de Lamarck, Hydrogéologie, ou Recherches sur l’influence qu’ont les eaux sur la surface du globe terrestre; sur les causes de l’existence du bassin des mers, de son déplacement et de son transport successif sur les différens points de la surface du globe; enfin sur les changemens que les corps vivans exercent sur la nature et l’état de cette surface, Paris: Agasse et Maillard, 1802),第5页。

[5] 同上,第167—168页:“生命体及其产物的残渣不断被消耗、变形,最终变得面目全非……。雨水通过湿润、浸泡、冲刷和过滤,将各种完整的分子从生命体的残渣中分离出来,促进其性质改变,将它们带走,并在它们所达到的地方将其沉积下来。”

[6] 同上作者:《物理和自然历史论文集,根据独立于所有理论的论证基础编写;附有关于溶解的一般原因、火药、物体颜色、合成物的形成、矿物质的起源和生命体的组织等新观点的阐述,文本于国家研究所第一课堂的例行讲座中使用,附有在科学协会发表的演讲》(Mémoires de physique et d’histoire naturelle, établis sur les bases de raisonnement indépendantes de toute théorie; avec l’explication de nouvelles considérations sur la cause générale des dissolutions; sur la matière de feu; sur la couleur des corps; sur la formation des composés; sur l’origine des minéraux, et sur l’organisation des corps vivans, lus à la première classe de l’Institut national dans ses séances ordinaires, suivis de Discours prononcé à la Société Philomatique le 23 floréal an V,Paris, 1797),第386页。

[7] 参见让-巴蒂斯特·弗雷索的精彩文章《规避环绕物质:化学、卫生学与周围事物的自由化(1750—1850)》

(Jean-Baptiste Fressoz, “Circonvenir les circumfusa: la chimie, l’hygiénisme et la libé- ralisation des choses environnantes[1750-1850]”, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 56(4), 2009, pp. 39-76)。

[8] 让-巴蒂斯特·布森戈与让-巴蒂斯特·杜马:《有机体的化学静力学》(Jean-Baptiste Boussingault et Jean-Baptiste Dumas, Essai de statique chimique des êtres organisés, Paris: Fortin Masson, 1842),第5—6页。

[9] 弗拉基米尔·维尔纳茨基:《生物圈》(Vladimir I. Vernadski, The Biosphere, New York: Copernicus, 1998),第122页。

关于维尔纳茨基在生态思想史上的地位,参见让-保罗·德莱亚热《生态学史》,第九章(Jean-Paul Deléage,

Une histoire de l’écologie, Paris: La Découverte, 1991, chap. IX)。

[10] 弗拉基米尔·维尔纳茨基:《生物圈》,第76页。

[11] 同上,第120页。

[12] 同上,第87页。

[13] 同上,第44页。另外参见第47页:“生物圈可以被看作是一个转化器区域,它将宇宙辐射转化为电能、化学能、机械能、热能和其他形式的活性能量。所有恒星的辐射都会进入生物圈,但我们只能捕捉和感知其中微不足道的一部分;这些辐射几乎全部来自太阳。”

[14] 同上,第50页。

[15] 同上,第57页。

[16] 希波克拉底:《空气、水和环境》(Hippocrate, Airs, eaux, lieux, Pierre Maréchaux[trad.], Paris: Rivages, coll.

“Petite Bibliothèque Rivages”, 1995)。

[17] 参见孟德斯鸠《论法的精神》(Montesquieu, De l’esprit des lois, 3e partie, livre XIV, chap.x, Paris: Flammarion, 1979, vol. Ⅰ),第382页:“不同气候下的不同需求产生了不同的生活方式;而这些不同的生活方式又产生了不同种类的法律。”

关于这一学说的历史,参见罗杰·梅西耶《〈论法的精神〉中的气候理论:批判性反思》(Roger Mercier, “La théorie des climats des Réflexions critiques à L’Esprit des lois”, Revue d’histoire littéraire de la France, vol. 58, 1953, pp. 17-37 et 159-175)。

[18] 约翰·戈特弗里德·赫尔德:《关于人类历史哲学的思想》,第六卷(Johann G. Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Francfort-sur-le-Main: Deutsche Klassiker Verlag, 1989)。

[19] 和辻哲郎:《风土》(Watsuji Tetsurô, Le Milieu humain, Augustin Berque[trad.], Paris: CNRS Éditions, 2011)。

关于和辻哲郎,参见罗伯特·N. 贝拉的文章《日本的文化认同:对和辻哲郎著作的一些思考》(Robert N. Bellah, “Japan’s Cultural Identity: Some Reflections on the Work of Watsuji Tetsurō”, The Journal of Asian Studies, 24, 1965, pp. 573-594);

奥古斯丁·贝尔克《和辻哲郎思想中的环境与场所逻辑》(Augustin Berque, “Milieu et logique du lieu chez Watsuji”,Revue philosophique de Louvain, 92, 1994, pp. 495-550);

格雷厄姆·梅达《和辻哲郎、九鬼周造和马丁·海德格尔哲学中的时间、空间与伦理》(Graham Mayeda,

Time, Space and Ethics in the Philosophy of Watsuji Tetsurō, Kuki Shuzo, and Martin Heidegger, New York: Routledge, 2006)。

[20] 让-巴蒂斯特·杜博:《诗与画的批判反思》,第二部(Jean-Baptiste Dubos, Réflexions critiques sur la poé- sie et sur la peinture, IIe partie, Paris: Chez Jean Mariette, 1719),第205页。

[21] 埃德姆·居约:《微观宇宙的新体系或关于人之本质的论文》(Edme Guyot ( ps Sieur de Tymogue ), Nouveau système du Microcosme ou Traité de la nature de l’homme, La Haye: M. G. de Merville, 1727),第246页。

[22] 格奥尔格·齐美尔:《社会学:关于社会化形式的研究》(Georg Simmel, Sociologie: Études sur les formes de la socialisation, Paris: PUF, 1999),第九章,第639页。

关于齐美尔,参见芭芭拉·卡尔内瓦利《知觉与社会自尊:西美尔与认可的审美维度》(Barbara Carnevali, “Aisthesis et estime sociale. Simmel et la dimension esthétique de la reconnaissance”, Terrains/Théories, 4, 2016)。该文于2016年8月19日发布于网络,网址:http://teth.revues.org/686。

[23] 彼得·斯洛特戴克:《球体 I:气泡——微观球体空间学》(Peter Sloterdijk, Sphères I: Bulles. Microsphérologie,

Olivier Mannoni[trad.], Paris: Pauvert, 2002),第52页。

[24] 同上,第51页。

[25] 格诺特·波默:《作为新美学基本概念的气氛》(Gernot Böhme, “Atmosphere as the Fundamental Concept of a New Aesthetics”, Thesis Eleven, 36, 1993, pp. 113-126),第113页。

另见同上作者的经典著作《气氛:新美学论文集》(Gernot Böhme, Atmosphäre: Essays zur Neuen Ästhetik, Francfortsur-le-Main: Surhkamp, 1995)。

关于这一概念的全貌,参见托尼诺·格里费罗《气氛:情感空间的美学》(Tonino Griffero, Atmospheres. Aesthetics of Emotional Spaces, Farnham: Ashgate, 2014)。

关于这个概念从法律角度做出的激进解读,见安德烈亚斯·菲利波普洛斯-米哈洛普洛斯的非常重要的著作《空间正义:身体、法律景观、气氛》(Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, Spatial Justice: Body, Lawscape,

Atmosphere, Londres: Routledge, 2015)。

[26] 莱昂·都德:《忧郁症》(Léon Daudet, Mélancholia, Paris: Bernard Grasset, 1928),第32页。

关于都德,参见芭芭拉·卡尔内瓦利《“灵晕”与“氛围”:莱昂·都德在普鲁斯特与本雅明之间》(Barbara

Carnevali, “‘Aura’ e ‘Ambiance’: Léon Daudet tra Proust e Benjamin”, Rivista di Estetica, 46, 2006, pp. 117-141)。

[27] 莱昂·都德:《忧郁症》,第16页。

[28] 同上,第86页。

[29] 同上,第25页。

(本文选摘自《植物生命:混合体的形而上学》一书,澎湃新闻经出版社授权刊发)