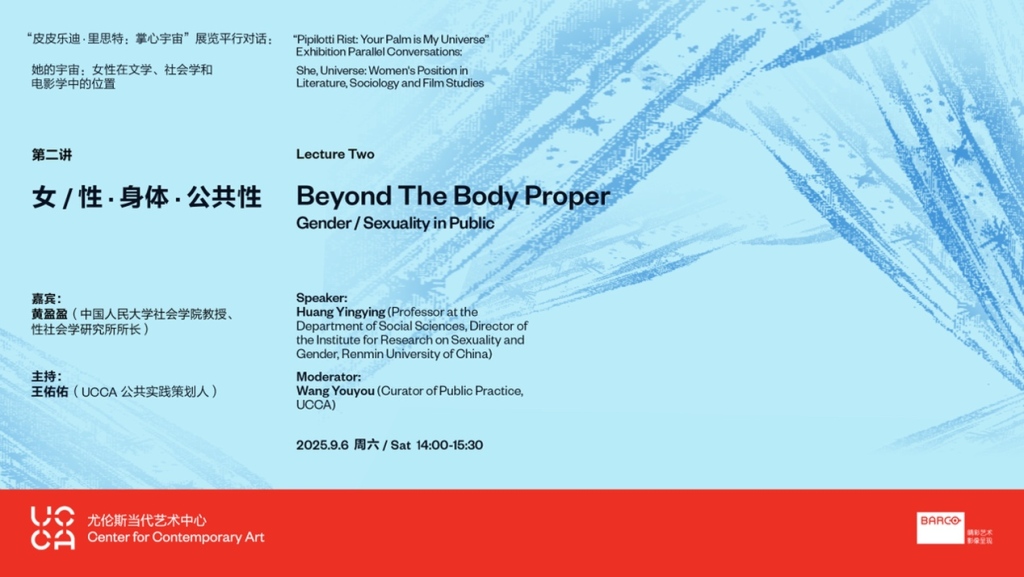

2025年9月6日,UCCA尤伦斯当代艺术中心呈现“她的宇宙”系列第二场讲座“女/性·身体·公共性”。本场活动邀请中国人民大学社会学系教授黄盈盈主讲,并与UCCA公共实践策划人王佑佑展开对谈。围绕“身体”这一始终敏感却又无法回避的主题,讲座以课堂实例为开端,延展至历史脉络、方法论反思与多重政治性的剖析,尝试揭示身体经验如何在当下被置于公共语境中,以及我们如何在社会话语、文化规训和个人实践之间找到新的理解方式。

黄盈盈特别强调,这并不是一篇学术会议式的报告,而是一场“引言式”的公共对话,旨在抛出问题,引发思考。她的论述立场是“身体重要”(body matters):身体既不是可以忽略的私人细节,也不能脱离社会结构与文化脉络独立存在。性、性别亦然。她以一封最近收到的外校学生邮件为例,一位女生因想研究“近代以来月经认知的变迁”而在组会上被师长同学质疑“问题太小”、“不够重要”,被建议更换“更主流”的选题。这一真实案例瞬间揭示了在学术殿堂中,身体与性议题所面临的系统性偏见与“合法性”困境。黄盈盈借此反问:“为什么它不重要?”身体经验理应进入学术与公共讨论,可以且需要在“何为好的提问”层面加以学术论证,但不能想当然地视其为“不重要”。

“女/性·身体·公共性”活动现场,2025年9月6日,北京UCCA尤伦斯当代艺术中心。

个体经验与公共话语

黄盈盈从她的教学实践出发,分享了近年来几个来自学生的课堂提问:一位热爱健身的女研究生在追求更好体形的同时,开始怀疑自己是否陷入了“男性凝视”的逻辑;一位大一女生表达了对异性的恐惧,其不安感折射出当下网络空间中关于性骚扰与暴力讨论的广泛阴影;一位男生则表示,尽管自己无意歧视多元性别群体,却在日常交往中因害怕“说错话”、“不知道怎么相处”而变得过度谨慎。

“女/性·身体·公共性”活动现场,2025年9月6日,北京UCCA尤伦斯当代艺术中心。

这些看似具体的个人困惑,恰恰揭示了个体经验与公共话语之间的紧密交织。黄盈盈指出,性别、代际、阶层、技术(互联网空间)等因素深刻地塑造了我们对身体的感知和立场,而这些日常生活中的纠结和张力,正是理解更大社会结构的切入点。切身感知的变化,既能折射出变化,其本身也就构成了社会变迁的一部分。

历史脉络与话语变迁

回到讲座封面的图片,黄盈盈提及法国社会学家让-克鲁德·考夫曼(Jean-Claude Kaufmann)著作《女人的身体,男人的目光:裸乳社会学》中的“三类身体”框架——“平常的身体”、“美的身体”与“性的身体”——借此来说明同一具身体在不同语境和不同的目光之下会被赋予不同的意义与解读。

她将一篇发表于今年的关于“都市青年女性内衣穿着困境”的论文与自己20年前对70后女性的身体研究进行对比:70后女性倾向于将内衣与“得体”“健康”“性感”等概念相联系,而00后女性则对“是否需要内衣”本身产生了巨大的困惑、痛苦和纠结,在身体感知、女性主义话语与主流社会规范间撕扯。这种差异既清晰地揭示了社会规范与个人感受之间的拉锯战,也反映了公共话语本身的变迁。

在回顾近四十年的话语谱系时,黄盈盈梳理了身体如何不断成为不同力量的对象。20世纪80-90年代以来,“性革命”的讨论强调解放与自由,身体被想象为突破禁忌的载体。与此同时,医学话语逐渐占据主导,计划生育与健康教育的框架将身体纳入规训体系。1990年代至2000年代,消费与商业化话语的兴起,包括美容、健身产业的发展,极大地参与了实体性身体的塑造,以及女性“理想身体”的社会建构。近十余年,女性主义话语和性别意识的显现是不可忽视的社会变化。与此同时,社交媒体(包括流量经济)让身体成为舆论场中的热点与争议点,容貌焦虑、身材管理等议题广泛传播,但往往被简化为对立式的表达。如今,身体既是身份认同的符号,也是文化、政治和经济的交锋场域。从“穿衣自由”到“月经羞耻”,从公共安全到网络暴力,关于身体的讨论在不断变形中持续扩展。黄盈盈用“困于二元”与“不断滑向‘危险’”来概括近年来聚焦于互联网舆论之中的女性身体话语的特点。

方法论与研究边界

在挑战“二元”的身体想象方面,黄盈盈提及继博士研究以来,与学生们展开的若干经验研究,触及几十项议题,串起这些多元身体表达和实践的是对日常生活、秩序、规范、权力/利、正/异常等社会学范畴的关切与反思。睁眼看世界首先是一种态度,然后才论及方法。

在方法层面,黄盈盈特别强调田野调查的价值。她指出,相比于依赖流量时代的网络素材或二手报道,长期、深入的参与式观察和访谈能帮助研究者理解不同群体的生活细节与复杂性,从更加多维的角度触碰生活的真实。她以自己研究的经历为例,指出建立信任关系是打开经验之门的钥匙。通过一起逛街、吃饭、遛弯等多维空间的接触,才能弥补短暂访谈的局限性,获取更真实丰富的资料。

同时,她也提醒年轻学者,在面对敏感议题时,既要保持探索的勇气,也需对学术制度与社会环境的限制有清醒认知,从而做出自己的“选择”。

公共性的困境与建构

黄盈盈进一步剖析了当下围绕身体议题的“公共性”所面临的深层困境。

她指出,身体议题早已不再是单一话语下的讨论,而是被国家治理与地缘政治、流量经济与身份政治、技术权力与监管机制等多重力量交织缠绕。这种“多重政治性”的叠加和拉扯,使得任何简单的立场都变得可疑,也让理性的公共讨论愈发复杂和艰难。

在此基础上,她提出了自己对“公共性”的初步理解。公共性并非因“人多”而自然生成,它不是现成的,而是一种需要不断被建构、被想象、被积极争取的过程。无论不同领域的学者如何定义,公共性至少强调了一种陌生人之间的社会连接;这种社会连接要主动纳入(而不是排斥)边缘人群和多元议题;在认识到差异和分歧的前提下,仍努力创造对话的空间和连接的可能,而这个空间也不应仅仅局限于网络。

在面对当下聚集于网络世界的性/别事件与相关论争时,她提醒观众,要警惕将“社会结构分析”与“个案判断”、“自身体验”简单等同,也需要反思“表征与现实”之间的复杂关系,避免用“政治正确”的框架去简单化地、规范化地、一刀切地解读文化作品。公共性的构建,是一个长期且可能充满挫折的过程,在当下的实践未必乐观,但它至关重要。

对谈与回应:学术、艺术与公共性的构建

在对谈环节,王佑佑抛出“学术研究方法如何与公共语境沟通”的问题。黄盈盈回应,社会学方法首先不仅仅是用于研究,更是与日常生活有关,关乎我们对于身边数据、故事的解读,也关乎我们如何在网络时代保持独立思考。此外,学术语言往往抽象而迟缓,要让公众理解复杂议题,需要在把握对话语境的前提下做出更接地气的、可沟通的表达;社会学方法也绝非唯一工具,可以借助艺术与直觉的力量,形成更加感知化的交流。当谈及如何让优势群体也能进入对话时,黄盈盈坦言这是公共性的真正难点:边缘群体的自我表达不足以改变结构,必须促使主流群体产生反思与调整。王佑佑补充,艺术空间或许正是这样一种实验场,可以为跨群体的沟通提供条件。

观众的共鸣:从学术困惑到生活实践

“女/性·身体·公共性”活动现场,2025年9月6日,北京UCCA尤伦斯当代艺术中心。

观众提问环节将学术思考与日常生活紧密连接。

有观众追问健身究竟是个人自由还是社会规训。黄盈盈认为,从社会结构分析,审美无疑是被建构的;但对女性个体而言,自己的身心舒适感也非常重要,不必过度纠结是否被凝视,从而带来更多的压力。“如果健身让你快乐,就继续;如果不健身你也自在,那就享受这种自在。生活已经很累,不必活在所有概念的审视下。”

一位科普女性主义的自媒体博主提出了在短视频时代进行理性表达的困境。黄盈盈承认形式的限制,但简化的形式不能以简化认识为基础。这恰恰逼迫创作者追求更精炼、更高超的表达技巧,用简短语言承载复杂思想是一项更大的挑战。

……

整场讲座以“引言”的姿态展开,黄盈盈并未试图给出确切答案,而是通过对案例、历史脉络与方法论的反思,不断强调“身体重要”这一核心立场,并揭示身体如何被话语与政治性力量所塑造,以及重返日常生活实践的重要性。她指出,在公共性尚待积极建构的当下,艺术机构可以成为促进跨群体对话的重要平台之一。

通过对谈以及现场观众的热烈互动,讲座为“身体”这一议题在当代社会的讨论打开新的空间作出了积极的尝试,留下了开放的思考、持续的对话以及对于更包容、更富弹性的公共生活的共同期待。