图1 吴文化博物馆藏朱碧山银槎杯

图2 “至正乙酉朱碧山造”铭文

苏州吴文化博物馆藏有一件设计精巧、造型奇特的银槎杯(图1),槎杯使用白银制成,整器斜长22厘米,宽约7.5厘米,高11.4厘米,腹空。槎杯的背尾阴刻“至正乙酉朱碧山造”八字铭文(图2),可知该器为公元1345年元代银工朱碧山所制作。槎杯以仙人乘槎游天河的神话故事为题材,将酒杯巧制成树槎形的一叶扁舟,槎上一老人背靠槎尾倚坐,长须髯髯,双目注视远方,一手抚膝,另一手撑于槎面,前部有一开口,以作盛酒之用。该银槎杯出自乾隆年间刑部尚书、苏州人韩崶墓中,1974年被吴县文物工作人员征集。1994年被评定为国家一级文物,2020年苏州吴文化博物馆成立并对外开放,由吴中区文物管理委员会移交吴文化博物馆,进入博物馆的基本陈列中。

目前传世且得到公认的朱碧山作品仅四件,皆为银制槎杯,除了吴文化博物馆收藏的这件以外,其他三件分别收藏于北京故宫博物院、台北故宫博物院以及美国克利夫兰艺术博物馆。吴文化博物馆的这件朱碧山银槎杯是唯一一件出土文物,尤显得珍贵。

“仙人乘槎”与“张骞乘槎”合流期

槎,通“查”,意为“水中浮木”,即漂浮水上的带枝杈枯木,因可载人而行,后被用作木筏的代称。古代,滨海地区水天相接的自然景观容易让人们误认为天上的天河与陆地以外的大海是相通的,因此海边的居民常有心寻找天河。因此,人们将这种神奇的能够往来于海上和天河之间的木筏飞行物称为浮槎、仙槎、海槎、星槎等。目前主流认识中“仙人乘槎”的人物形象是汉代“凿空”西域的张骞,但是究竟何时“仙人乘槎”和“张骞穷河源”故事串联形成“张骞乘槎”典故,目前学界并没有定论。

“仙人乘槎”典故最早见于西晋张华(232—300)所著《博物志》一书:“旧说云天河与海通。近世有人居海渚者,年年八月有浮槎去来,不失期。人有奇志,立飞阁于查(槎)上,多赍粮,乘槎而去。十余日中犹观星月日辰,自后茫茫忽忽亦不觉昼夜。去十余日,奄至一处,有城郭状,屋舍甚严。遥望宫中多织妇,见一丈夫牵牛渚次饮之。”记载的是海边一居民乘槎泛海漂去,遇牛郎织女的奇遇故事,“旧说云”说明该传说在书中记载之前就已经产生,但故事并未与“张骞”或者“穷河源”产生联系。“张骞穷河源”一事最早见于《史记》,书中对张骞通西域到达黄河源头仅作一种客观事实的描述,并未与乘槎遇牛郎织女相联系,更谈不上任何神迹色彩。

东晋王嘉(?—390)所作的神话志怪小说集《拾遗记》中记载有“贯月槎”的典故:“尧登位三十年,有巨查浮于西海,查上有光,夜明昼灭。……查常浮绕四海,十二年一周天,周而复始,名曰贯月查, 亦谓挂星查。羽人栖息其上。群仙含露以漱, 日月之光则如暝矣。”说明在东晋时期,这类通天的“巨槎”已经和具有浓厚神性的“羽人”相联系,神话传说色彩也愈加浓厚。

宋代《太平御览》中保存了南朝刘义庆《集林》中的一则故事:“昔有一人寻河源,见妇人浣纱,以问之,曰:‘此天河也。’乃与一石而归。问严君平,君平曰:‘此织女支机石也?’”说明刘义庆(403—444)在著《集林》时故事的主角显然还未明确,“仙人乘槎”和“张骞穷河源”还属于两个单独的故事,但两个故事的目的都已经明确为“寻河源”之事,为以后两个故事的合流做出了铺垫。

到南朝的庾肩吾(487—551)和庾信(513—581)父子时,本来没有名字的“居海者”“一人”等开始被冠以“汉使”称谓,如庾肩吾《奉使江州舟中七夕》:“天河来映水,织女欲攀舟。汉使俱为客,星槎共逐流。”庾信《七夕》:“牵牛遥映水,织女正登车。星桥通汉使,机石逐仙槎。”通过“汉使”和“寻河源”很自然地让人联想到张骞受汉武帝命令寻找黄河源头的事情。最终在南朝宗懔(502—565)所著《荆楚岁时记》中就有了“张骞寻河源,所得榰机石示东方朔”的故事,书中将故事主角的形象具体化,正式明确为西汉通西域的张骞。

清代刘廷玑在《在园杂志》中收录了南朝谢灵运(385—433)所作的《青莲》一诗,诗中“我道玉衡邀,织女则不乐。昔日张骞槎,怪他悤悤过”提到了“张骞槎”一词。如果《青莲》一诗真的是谢灵运所作,应该是目前已知最早张骞槎的记录。但刘廷玑在《在园杂志》中所录的这些诗文是“浙东单友”以“扶乩之技”“倾刻画沙,诗词不下数百”仅存的“数十首”,“扶乩”是古代的一种迷信的占卜方法,刘廷玑在书中将《青莲》认作谢灵运所作显然不具有科学性,因此将仙人乘槎中的仙人形象认为是在谢灵运所处时代,即公元385年到433年之间已转变成张骞的说法并不具说服力。

由此,我们基本可以了解,“仙人乘槎”故事的产生应不晚于张华所处的西晋,其中仙人形象附会为通西域的张骞的时间约是在南北朝时期,更具体的时间应是南朝刘宋朝到萧梁朝的一百余年间。这一时期政权更迭频繁,社会动荡,为产生于东汉末年的道教进一步传播提供了土壤。道教通过描述仙界的存在证明得道成仙的可能,带动泛海、游仙之类的故事风行。道教在传播过程中将著名的历史人物与得道成仙之说相融合,显然可以让这一类传说更具有说服力,更加吸引人们相信。

形象使用的高潮期

隋唐时期是“张骞乘槎”之说的高潮期。由于唐朝的皇帝姓李,和道教的教主李耳同姓,因此唐朝的统治者为了借神权巩固和提升皇权,往往以老子后裔自居,积极推广道教,并在教义中援佛入道,促进佛教和道教并行发展,而“张骞乘槎”故事的奇幻性无疑迎合了当时统治者的这样一种需求。

同时,“张骞乘槎”故事的传奇性与神话浪漫主义色彩完美贴合唐代文学中的猎奇文风,使得这一时期无论是在上层社会的赋诗作文,抑或是面向普通大众的民间文学作品中,这一典故都广泛出现,当时的文人借此传达一种翱然物外的洒脱与理想情怀。诗圣杜甫就有“乘槎断消息,无处觅张骞”(《有感五首》)、“途中非阮籍,槎上似张骞”(《秋日夔府咏怀奉寄郑监审李宾客之芳一百韵》)之句。正是唐代文人的演绎,使得“仙人乘槎”中的仙人形象与张骞进一步融合,并得以更加广泛地流传。但在唐代后期,“张骞乘槎”之说的盛行也使得当时的文人开始思考这一故事的真实性,如李肇、赵璘在《唐国史补·因话录》中就曾对“张骞槎”的真伪表示质疑,认为前人诗文中使用“张骞槎”称呼是因为“相袭谬误”,且“纵出杂书,亦不足据”。

转变期

宋元以降,随着文人绘画艺术的兴起,人物故事题材的作品日渐增多,“张骞乘槎”典故也呈现出由文学作品到现实具象化的转变,其图案开始在工艺美术品上流行起来。

图3 北宋青釉浮雕乘槎执壶 温州博物馆藏

北宋时期,其形象开始以平面纹饰加以表现,如画家李公麟就曾以“张骞乘槎”故事为原型绘制过《东坡乘槎图》,可惜此画未能流传下来,仅在南宋周紫芝的《李伯时画东坡乘槎图赞》一文中有过记录。目前发现最早的此类题材形象的使用实例是2005年浙江温州山前街建筑工地出土的北宋青釉浮雕乘槎执壶(图3),壶的腹部前后各有浮雕“张骞乘槎”图。有意思的是,该壶上两幅图案人物形象具有明显不同的特征,一面刻划的是一位饱经风霜的老者形象,方脸,满脸络腮胡,双目细长,炯炯有神;另一面却是一壮年人物形象,圆脸,少须,侧身但双目正视,镇定自若。可以看出壶上张骞和浮槎的形象都较为抽象,略显简单,明显处于图像使用的初始阶段。

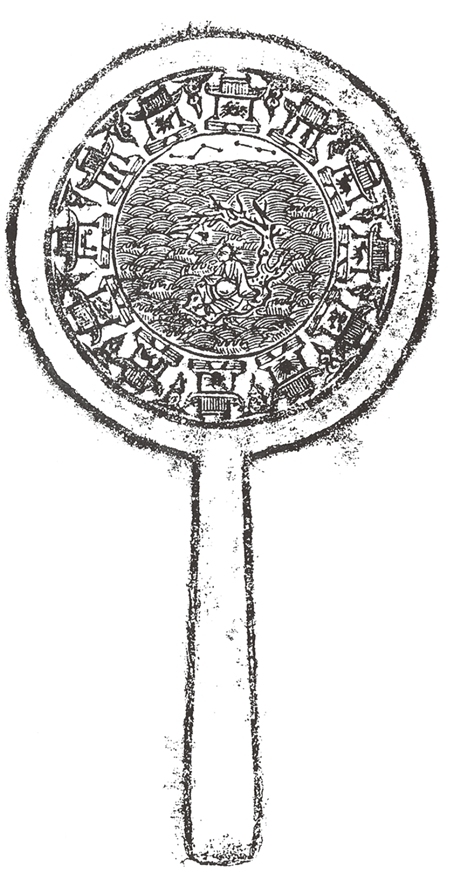

图4 南宋“仙人乘槎”纹饰铜镜 瑞昌市博物馆藏

南宋时期,“张骞乘槎”形象开始变得细腻且愈加生动。江西九江瑞昌市博物馆藏有一面1986年杨林湖基建工地出土的南宋“仙人乘槎”纹饰铜镜(图4),镜纹内区为一人物乘坐树槎在波涛起伏的大海中行驶纹饰,外区为象征黄道十二宫的十二座亭形小宫环绕,内有人物、动物等纹饰。2004年日本根津美术馆曾举办一场名为“宋元之美——以传来漆器为中心”的展览,展出了一件直径19.8厘米,由黑、赤、黄三色漆错施漆层后剔出不同颜色图像的南宋堆黑张骞铭漆盘(图5),盘中心的右侧正是一幅“仙人乘槎”的图案,仙人形象生动传神。

图5 南宋堆黑张骞铭漆盘 日本私人藏

通过对比可以看出,南宋时期的“张骞乘槎”形象相较于北宋青釉浮雕乘槎执壶上的图案显得更加生动且成熟,与故宫博物院收藏的元代朱碧山所制槎杯上的“仙人乘槎”形象颇为相似,推测朱碧山“仙人乘槎”应借鉴过此类装饰图案。

图6 元代张骞浮槎玉洗 旧金山亚洲艺术馆藏

元代“张骞乘槎”故事和世俗社会生活进一步融合,多次出现在面向市井百姓的杂剧中,如马致远《江州司马青衫泪》中“他便似莽张骞天上浮槎,可原来不曾到黄泉下”,郑光祖《迷青琐倩女离魂》中“赶王生柳外兰舟,似盼张骞天上浮槎”,刘君锡《庞居士误放来生债》中“我不比那汉张骞,泛浮槎探九曜星台”,王伯成《李太白贬夜郎》中“流落似守汨罗独醒屈原,飘零似浮泛槎没兴张骞”等。而且这一时期“张骞泛槎”形象更是以饱满立体的槎形器物呈现,出现了朱碧山银槎杯、张骞浮槎玉洗(图6)这样技巧繁复、极富浪漫主义特征的工艺珍品。

鼎盛期

明清时期是“仙人乘槎”形象使用的蓬勃期。这一时期随着社会经济的发展,市民阶层逐渐形成,文人阶层迅速扩大,逐渐成为引领时尚的主体。文人崇尚高雅,讲究品位,喜欢寄情于物,因此“仙人乘槎”形象被大量运用在书画、瓷器、玉器、犀角器、竹木器等工艺美术品中,槎形器物更是大量出现,其中以槎形酒杯为主,如明末犀角镂雕花木人物槎杯、故宫博物院收藏的明晚期至清早期犀角雕仙人乘槎杯、清代尤通犀角槎杯、清代镂雕花木老人犀角槎杯,上海博物馆收藏的明代鲍天成所制犀角雕浮槎杯,扬州博物馆收藏的明代仙人乘槎犀角杯(图7—图12)等。这些槎形酒杯,造型古雅,刻画纤丽,十分珍贵,在贴合典故传说的同时,也传达出一种与朋畅饮的欢愉之情。

图7 犀角镂雕花木人物槎杯 故宫博物院藏

图8 犀角雕仙人乘槎杯 故宫博物院藏

图9 尤通犀角槎杯 故宫博物院藏

图10 镂雕花木老人犀角槎杯 故宫博物院藏

图11 鲍天成制犀角雕浮槎杯 上海博物馆藏

图12 仙人乘槎犀角杯 扬州博物馆藏

不仅如此,这一时期“仙人乘槎”形象还与中国传统文化中的仙人祝寿题材相融合,借此传达“寿诞绵绵,长生不老”的美好愿望。如故宫博物院收藏的清中期 “麻姑献寿仙槎”竹根雕,苏州博物馆收藏的清道光年间“粉彩诸仙乘槎祝寿纹”碗,四川宜宾市博物院也收藏有一件清代粉彩开光人物瓷缸,缸上也绘有八仙乘槎贺寿的画面。2017年西泠印社的秋季拍卖会上曾拍卖一件长41厘米、宽27厘米的清中期粉彩八仙贺寿图瓷板,图案中间为五位仙人乘槎漂浮于仙海中的画面。(图13—图16)虽然这一时期祝寿题材的乘槎形象已经和朱碧山银槎杯所表现的超然物外的浪漫主义含义不同,但是二者显然都深受“仙人乘槎”题材影响。

图13 “麻姑献寿仙槎”竹根雕 故宫博物院藏

图14 “粉彩诸仙乘槎祝寿纹”碗 苏州博物馆藏

图15 粉彩开光人物瓷缸 宜宾市博物院藏

图16 粉彩八仙贺寿图瓷板 西泠印社秋拍

这一时期大量同类型题材工艺品的出现,说明“仙人乘槎”形象已经融入中国传统的吉祥图案体系中,成为中国社会常见的带有吉祥意味的纹饰题材。

结语

“仙人乘槎”故事诞生于魏晋时期,在南北朝时期和“张骞穷河源”之说融合形成“张骞乘槎”典故,这一典故在隋唐时期完全确立并达到高潮,被大量运用于文学作品中。宋元之际,故事形象开始作为纹饰题材被用于器物之上,由平面纹饰逐渐发展为设计更巧妙、立体感更强的槎形器。明清时期“仙人乘槎”形象则广泛深入市井生活中,并和吉祥意味浓厚的祝寿含义相融合,成为我国传统吉祥纹饰题材的重要内容。虽然在不同时期、不同情景中,“仙人乘槎”故事有着不同的意境,但毫无疑问这一形象的融合和流传都寄托着古人对生活的热爱和渴望,是中国传统文化中图形与寓意完美结合的典范。

《看,国宝:吴地文物再想象》,吴文化博物馆编,陈曾路主编,北京大学出版社2025年8月。澎湃新闻经出版方授权发布。