2024年,中国当代艺术现场的新现象和问题有哪些?哪些艺术家在这一年创作多有亮点?

7月25日,“中国当代艺术年鉴展(上海)2024”(下简称“年鉴展”)在上海多伦现代美术馆开幕。展览是以年度为单位,通过文献和艺术作品相结合的方式,对中国当代艺术现状的记录、检阅与展现,这也是年鉴展第六次落地上海。

展览现场,100位代表艺术家以图片的方式梳理呈现。

据悉,《年鉴》自2005年启动以来,每年一卷。其基本工作方法强调持续而深耕,通过对当代艺术现场和生态的记录、观察、追问及反思来试图反映这个时代及其伴随着的各种问题。《年鉴》侧重于记录其“变量”而非“常量”,从而将艺术现场文献化和档案化。

《中国当代艺术年鉴》第20卷共记录全年3195个艺术活动,著录2988篇文献。经过统计,选出100位艺术家作为代表,选取了六个关键词:影像艺术、数字艺术、女性艺术、生态艺术、艺术档案、全球化作为今年的重点关注方向,最终以年鉴展来全面展现本年度《中国当代艺术年鉴》调查研究的成果。

展览现场,葛宇路的作品。

“中国当代艺术本身却不是科学,而是艺术。但现代化的过程中,其主要是由现代科学和现代艺术承载,现代人的思想和信仰也经常混杂归并在二者之中。”此次年鉴展总策展人、北京大学教授朱青生说,“2024年是世界数智技术获得重大发展的一年,大多数人类的工作和生存尤其是精神尊严如何获得,成为人成其为人以来所遭遇的最大问题,而这正是当代艺术着重反映的问题。”

对于《中国当代艺术年鉴》呈现的20年,当代艺术的发展与变化,朱青生告诉“澎湃新闻”:各项环境的变化就是当代艺术的变化,思潮和心态在社会和意识形态中的显现。

朱青生在现场导览

年轻的艺术家群体的关注

在通过数据统计和检验核对,选出的100位代表艺术家中,“80后”“90后”的艺术家人数近半。其中,陈若璠、葛宇路、胡佳艺、黄佩珊、黎晓亮、李涛、林科、汪建伟、王璜生、杨泳梁、张晓、张培力共12位艺术家原作展出。展出作品中,能看到较为年轻的艺术家多有国外留学背景,并对身处的城市生活,有着属于自己视角的关注。

以展览入口处,首件陈若璠作品为例,她通过光影与材质拼贴的手法,将“建筑-光-记忆”的关系诗化处理。在作品的影像部分她模拟日光穿越窗棂与树叶的路径,辅以木构件的拼贴出的实物,构建出一个情感化的历史构词系统。

黄佩珊在介绍自己的作品。

与其对应,同为“90后”的黄佩珊,在《景观》系列中呈现了以喷泉、仿真植物、园林构件等为线索的装置作品。她用不锈钢、玻璃、树脂等人造材料反复模拟“拟自然”景观,强调人造行为中隐含的控制欲与造物欲,并进一步探讨这些视觉景观如何潜移默化地构成我们当代的心理景观。她将城市中的“假绿植”比喻为“象征生命力的死物”,在功能性剥离后,留下的是空壳般的符号化现实。

杨泳梁,《消失的海岸》,单屏影像、彩色有声,2023

多年前因央美毕业展被广为人知的艺术家葛宇路,此次带来的作品《防微杜渐》是以16个地面望远镜组成的装置系统,调动观众对“观看”的主动性。至于如何观看和理解这件作品,全凭观众自己。

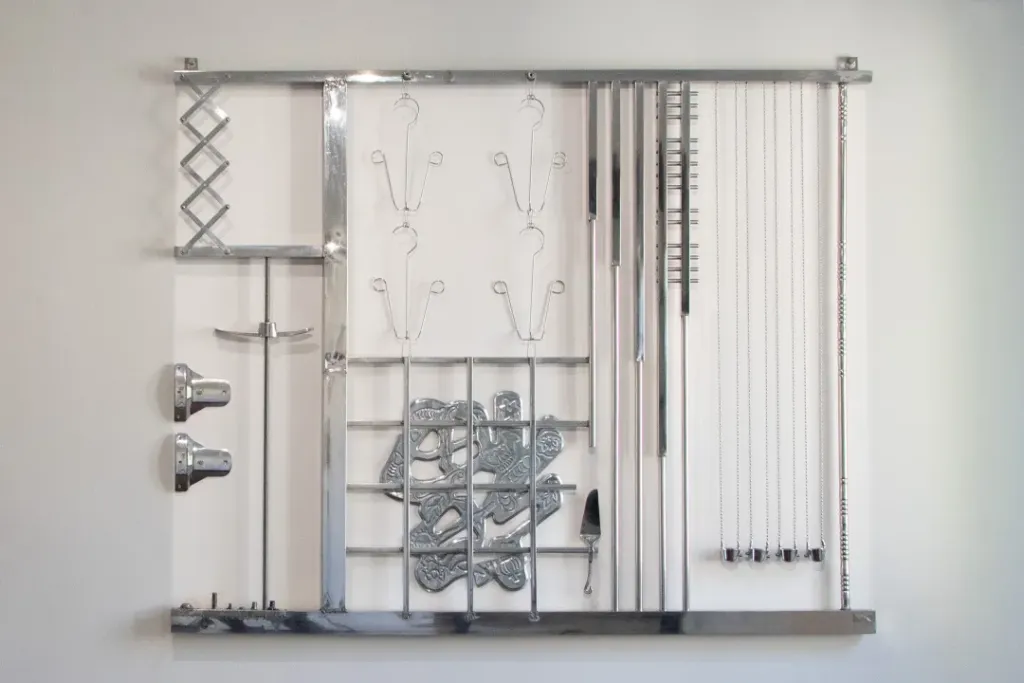

李涛,《花窗》,不锈钢,150×120×4 cm,2024

在对物质社会与符号机制的进一步讨论中,李涛将日常生活中的厨具、乐器等金属部件重组为图腾装置,保留其市井与廉价质感,生成一种被重新编码的神圣感。张培力的机械装置通过金色旗帜的程控动作,象征性地揭示符号的荒诞。王璜生则回到家乡,以“浮漂”为意象,在具象与象征之间思考漂泊中的生命的迁徙与归属。杨泳梁的尝试叙事电影,在《消失的海岸》中描绘两位离家儿童的“自由逃逸”,回应城市迁徙中的童年隐喻。

展览现场,张培力的作品《金色的旗》

展览中的摄影作品,更直接地表现当下的生活。黎晓亮的“北京公寓”系列,聚焦生活在中国一线城市的外籍模特群体。这些年轻女性漂泊于北京、广州、东京与首尔之间,摄影不仅记录她们的身体与空间,也揭示出审美经济背后的全球劳工流动与不稳定生存状态。张晓的“乡镇写真”则从另一维度揭示图像与美学的地方性逻辑。他采集一位游走于乡镇集市的摄影师所拍摄的合成照片,将这些“滑稽的不协调”视为一种真实的象征,拼贴为跨年代的群体影像。

黎晓亮,《北京公寓》, 艺术微喷,122.5×92.5 cm,2015-2025

艺术拥抱科学,也包含了对数字化的反省

在影像艺术、数字艺术、女性艺术、生态艺术等关键词中,影像艺术、数字艺术的变化尤其明显。在数字技术与人工智能的加持下,“影像艺术”不再只是作为一种记录现实的镜像存在,而是发展为一种“感觉聚集体”。许多作品借助装置性的语言,调动身体、技术与意识形态的复杂关系,使影像成为记忆、虚构与批判的交汇地。

与此密切相关的“数字艺术”成为当下生成艺术语境中不可绕过的议题。人工智能以模仿人类思维为路径,为创作者提供了一种跨越物质性的新方法。在许多艺术家与科学家的跨界协作中,我们看到数字艺术不再仅仅是“计算机视觉”的形式探索,而是在元宇宙、机器感知与语言模型的交界点上,打开“非物质创造”的现实路径。

展览现场

在朱青生看来,2024年科学艺术和数字艺术获得了畸形的超常发展。但是艺术不仅是拥抱和接受了与科学和数字化的结合,还包含了对科学技术和对数字化和人工智能的深刻反省。

据悉,展览由北京大学中国现代艺术档案、上海美术学院当代艺术研究所、上海多伦现代美术馆、吴作人国际美术基金会共同主办,798艺术委员会协办。本次活动也是上海大学与虹口区文化和旅游局共同发起的“上海当代艺术研究基地”的合作展览项目,展览将展至2025年10月8日,期间还将推出多项公共艺术项目。

展览现场,文献部分

附:年鉴2024艺术家(注:共100名/组艺术家,标*者为本次展览展出原作的艺术家,以姓氏首字母排序)

曹斐、曹舒怡、曹澍(b.1987)、陈若璠*、陈维、陈轴、迟世林、董大为、范西、傅中望、高磊(b.1980)、葛宇路*、耿雪、何多苓、侯子超、胡佳艺*、胡项城、黄冰洁、黄佩姗*、黄锐、蒋鹏奕、蒋志、经傲、冷广敏、黎晓亮*、李汉威、李津、李琳琳、李怒、李舜、李涛*、李维伊、厉槟源、梁铨、梁绍基、林科*、刘成瑞、刘庆和、刘唯艰、刘毅(b.1990)、刘梓峰、陆平原、马可鲁、孟禄丁、娜布其、倪有鱼、倪志琪、秦风(b.1961)、邱加、邱志杰、申亮、沈敬东、沈少民、宋冬、苏新平、孙逊、孙子垚、谭平、陶辉、童文敏、汪建伟*、王光乐、王璜生*、王茜瑶、王璇、王一(b.1991)、王玉平、王郁洋、邬建安、伍伟、夏航、向京、谢南星、徐冰、徐震®、闫平、杨亮、杨沛铿、杨千、杨淞、杨心广、杨烨炘、杨泳梁*、杨勇(b. 1975)、杨圆圆、尹朝阳、尹秀珍、于航(b.1993)、于吉、余友涵、喻红、袁中天、张鼎、张培力*、张晓*、章燕紫、赵洋、赵赵、周力、周轶伦