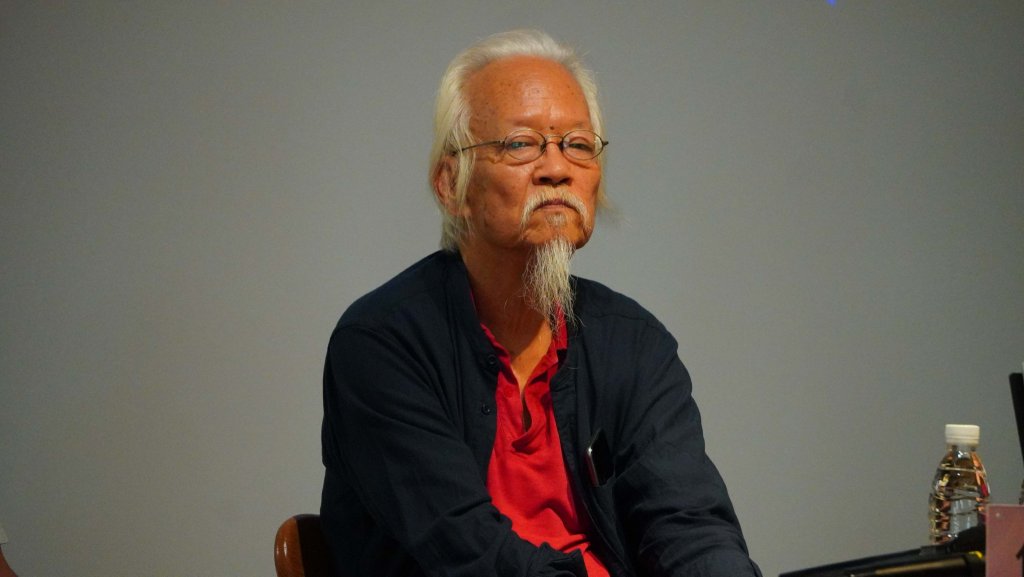

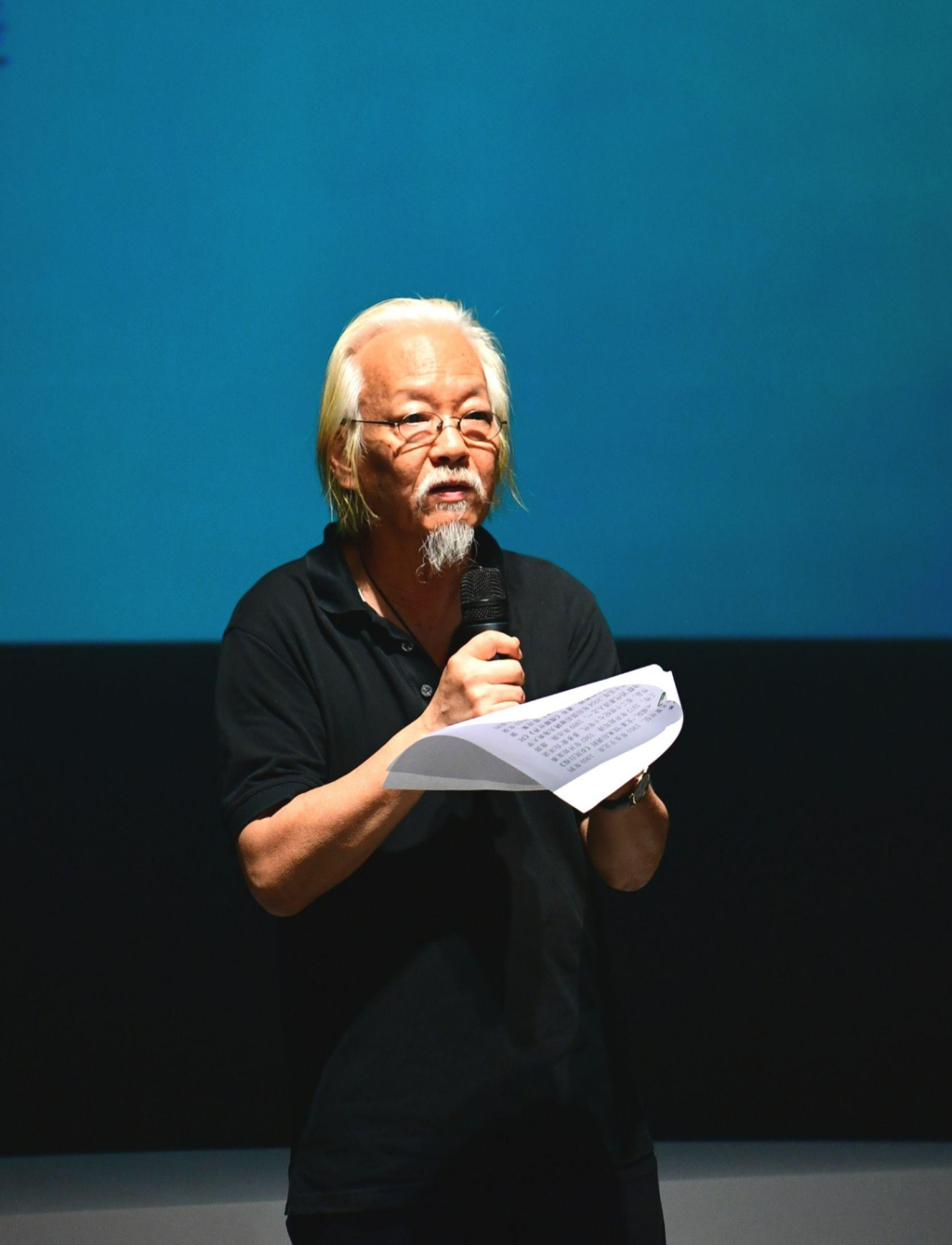

诗人多多在发布会现场枯坐,接近于约瑟夫·博伊斯发明的“社会雕塑”概念——通过创造性活动重塑社会结构并改变一切存在的基本原则,将艺术介入社会政治领域。少说废话、不配合煽情,这就是他的创造性活动——恰如他如此拒绝一位请他写赠言的读者:我们刚刚认识。

诗人多多不想为自己的新书发布会提供增值服务,枯坐于现场,于是被众人埋怨——除去无法完成专访任务的记者、抱持免费心理疗愈目的而来的现场观众,还包括不少社交媒体用户,后者虽隔屏观火,还有时间差,却成了批评诗人的主流人群。

如果一名艺术家拒绝出现在自己个展的开幕现场,常会被赞颂,颂其灵魂专注于创作,而非贱卖。的确,创作和路演是两个行当。尽管,百分之九十九的艺术家还是会选择路演,外加踊跃的三陪。而诗人和作家呢,似乎没有这个特权,因为这个行当穷,毕竟多数写作者都拿不到能量补贴和土奖洋奖,况且,所有白纸黑字印出来的“产品”,皆投往由“水桶短板效应”决定的“大众”市场,出版商就算磕头也得把多爷哄到路演现场,还要赔尽小心避免得罪线上线下素质最差的那群爷。

当天活动前半场,多多一言不发。

多多前半场一言不发,到了下半场又拿过话筒主持问答,怒怼不靠谱的提问。对他的这种反常行为,只要对这类分享会、互动会稍作观察就会多少理解。在这类文学分享活动现场,提问环节往往让人揪心。提问的观众其实并不想听台上嘉宾给出答案,抓到麦克风赶紧开始长篇累牍表达自己——他们东拉西扯、大段抒情,常常离题万里。这对于主讲嘉宾,不啻一种精神折磨。更有甚者还全场拍照、强行索取签名,乃至一路尾随出会场,跟踪拍摄,只为了在社交媒体上发帖集赞。见识了这样的短板,难免不会偏颇地感慨——文学衰落如斯,文学现场吸引不了大部分有水准的读者——他们并不会挤到现场争一个话筒提问,高山流水,下单买书足矣,答案都在书里。

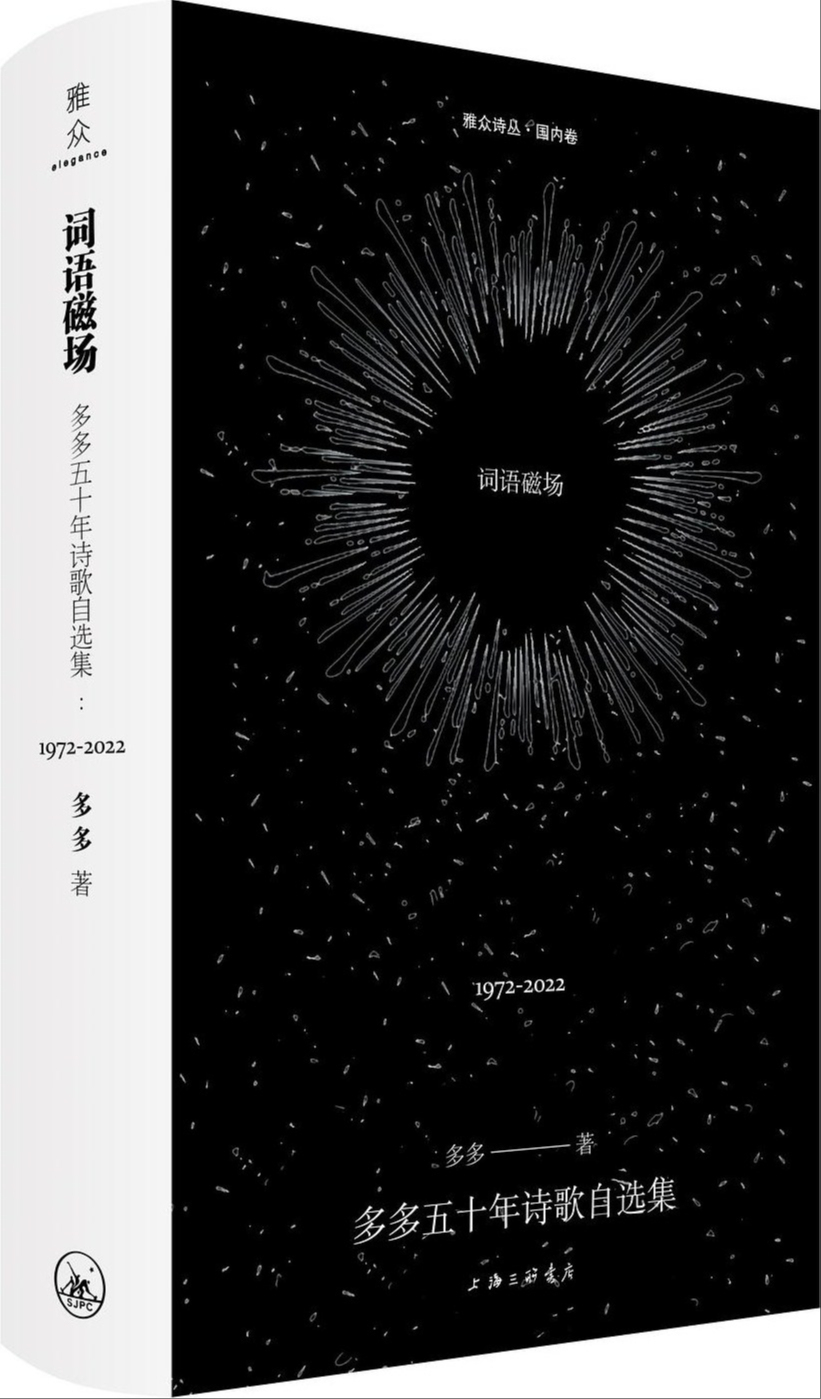

生出上述事端的《词语磁场——多多五十年诗歌自选集》,的确录有中国当代文学史上绕不过去的作品。并不仅仅因为诗人乃是“朦胧诗”一员。甚而,今日回头再看,多多是一度去国的“朦胧诗人”之中,离开本土汉语的社会环境依然能够留下出色诗篇的为数不多的诗人之一。

多多:《词语磁场:多多五十年诗歌自选集1972-2022》,上海三联书店·雅众文化,2025年3月。

当然,多多也无法提着头发起飞,跳脱于本土汉语及其声音诗学(京腔普通话)。它自然意味着与古代汉语遗产的断裂——事实上,“大众”市场也并不需要那些“四旧”,比如这首,《孩子》,写于一九七三年,我出生的年份,那一年,他写了不少好诗。

创造了人类,没有创造自由

创造了女人,没有创造爱情

上帝,多么平庸啊

上帝,你多么平庸啊!

年轻的多多是在批评上帝吗?显然并非如此。他只是作为“我不相信”那一代诗人中的一员,正常发言。前面两行,依然属于寻常的二元论逻辑,以及煽动性的排比句式,后面两行的抱怨,则出自被视作“社会寄生虫”的那一类文艺青年的视角,与其说在抱怨上帝,不如说是抱怨现实。早已退出当下社会系统的上帝躺枪——无论自由还是爱情,他老人家无一可以插手。

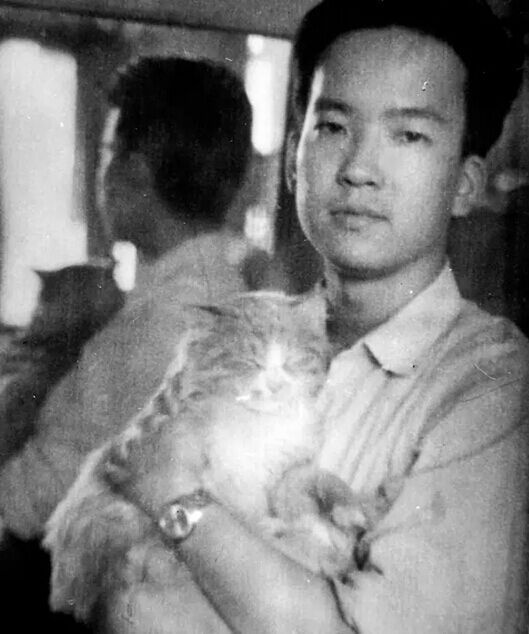

青年多多

多多的大多数诗作,使用的词汇,及其基本语法,不会超越本土公共话语的金箍棒划定的圆圈。语言意味着思维的边界,这成为写作者的基本前提。对于写作者来说,语言即命运,尤其母语。如果个人的历史性存在,使其无法选择母语以及母语的历史阶段,这就成为个人有限性的语言体现。

不过,对于诗人来说,他常常会在有限性的螺蛳壳里做道场,制造出意想不到的超越性。多多去国初期之作,常有此感,断裂的节奏与错愕的逻辑推演出一种独特的音乐性,堪比保罗·策兰若干诗篇。比如《阿姆斯特丹的河流》:

“十一月入夜的城市

唯有阿姆斯特丹的河流”,

“我关上窗户

也没有用

那镶满珍珠的太阳,升起来了

也没有用”,

“秋雨过后

那爬满蜗牛的屋顶

——我的祖国”。

排比仍在使用,但差不多已经成为消解二元论的元素,只是用来推进开放性的诗意。

再如《居民》,诗的主角乃是更富人味的诸神:

“他们在天空深处喝啤酒时,我们才接吻/他们歌唱时,我们熄灯

我们入睡时,他们用镀银的脚趾甲

走进我们的梦,我们等待梦醒时/他们早已组成了河流”,

“他们划桨,地球就停转

他们不划,他们不划

我们就没有醒来的可能”……

无论“上帝”还是诸神,降落于多多的诗行,便披上一身柔软而半透明的童话气氛——全然无涉于神话体系,而是怀有童心的诗人对于自然的肆意想象。我读过无数遍《冬夜的天空》,作于一九八五年,可谓时代的乐观之作——夹在两道深渊之间。其开篇即飞升,自有卡夫卡式寓言笔调:“四只小白老鼠是我的床脚/像一只篮子我步入夜空/穿着冰鞋我在天上走”,而“从一个大窟窿中,星星们全都起身/在马眼中溅起了波涛”。

多多画作

“朦胧诗”一代,几乎唯独顾城与多多不乏此童心。多童心者乏机心。乏机心者,但凡画画,都会不错,顾城与多多皆为是例。二〇一九年,我在朱朱策展的“共生:诗与艺术的互文”深圳现场,见识了多多早年画作,皆为天才之笔。当晚宴毕,移师酒吧,艺术家大多寡言,诗人则滔滔不绝,及迄凌晨两点,多爷还在兴致勃勃谈天说地,畅饮其钟爱的苏格兰威士忌。那个画面让我想到——若是《词语磁场》发布会换到酒吧里办,效果是否好些?学院知识分子枯谈诗艺、细读文本,终究少了几分生命的活力。

2019年9月21日,多多在“共生:诗与艺术的互文”现场朗诵《维米尔的光》。

《词语磁场》这一书名,来自《共生》展前一年所作一首诗,谈论到“在无语的尽头,有存在于无”、“没有词语,只有供词”一类更抽象的感受。而书中辑五,诸多作品的诗题皆回到对于语言基本单位的关注:《群词,词群》、《词如谷粒,睡在福音里》、《在词语的开花之地》、《词语从哪里来》……然而,关于词语本身,是最难书写的题目,也是最容易落入哲学概念窠臼的题目。

诗,毕竟乃是“诗哲之争”由来已久的另一方,它需要说出哲学无法言说之事。

2019年7月27日,宁波·北仑南窗青年音乐节上,多多与芒克、庞培对谈。

第欧根尼·拉尔修引用古希腊画家墨朗提俄斯的一句话,似乎恰好可以界定多多:“好的艺术作品应该是坚硬而固执的,人的性格亦当如此。”

一脸不高兴的多多,作为社会“受造物”(参照新柏拉图主义神学逻辑话语),他的“坚硬而固执”,当然乃是人生经历与时代的碰撞使然。我钦佩其真实,而几无同代诗人的岳不群式虚伪,几无着力成为偶像之妄念。当其他诗人梦想着站到主席台上朗诵而台下一呼百应的时候,他已清醒地望见了诗人的命运。

作于一九七三年的《手艺》有曰:“她,终会被农民娶走/她,就是我荒废的时日……”她,便是诗,便是“我写青春沦落的诗/(写不贞的诗)/写在窄长的房间中/被诗人奸污”,“我那没有人读的诗”。 《手艺》有个副题:和玛琳娜·茨维塔耶娃。亦即对观俄罗斯“白银时代”。

然而,诗中的“农民”终于来到现场,还有那些尽可回放的录播现场,围观诗人的沉默以及不合作。与其一起变老的其他诗人——尤其读者多了,便产生幻觉,以为自己乃是救主的诗人,则像多多的诗里写过的那样——“跟随坏人,永不变心”(《少女波尔卡》,一九七三),甚至当“坏人”把香烟按到他们腿上,依然“哭着亲他吧”(《诱惑》,一九七三)。

二〇二二年底,多多染病,躺在地上两天,差点驾鹤。自此之后,他就更为“坚硬而固执”。他在发布会现场枯坐,也更接近于约瑟夫·博伊斯发明之“社会雕塑”概念——通过创造性活动重塑社会结构并改变一切存在的基本原则,将艺术介入社会政治领域。少说废话、不配合煽情,这就是他的创造性活动。

在某次这类现场,我曾亲眼目睹,一读者请多多在诗集上题赠,他只签了名却拒绝写赠言,他说:如果书是我送给你的,当然赠言,但这本是你自己买的,我们刚刚认识。

我也借此劝告那些想以新书发布会打发时间的观众,除了多多,你们还有很多选择。