在科幻作家、全球华语科幻星云奖得主陈楸帆看来,未来的人类会分化为越来越悬殊的两个物种:一类把一切交给AI,完全让渡自己的表达和思考;另一类坚持用身体和情感去体验、去“不准确”。他相信后一种人身上潜能巨大,远远超出我们现在所能看到的一切。

陈楸帆

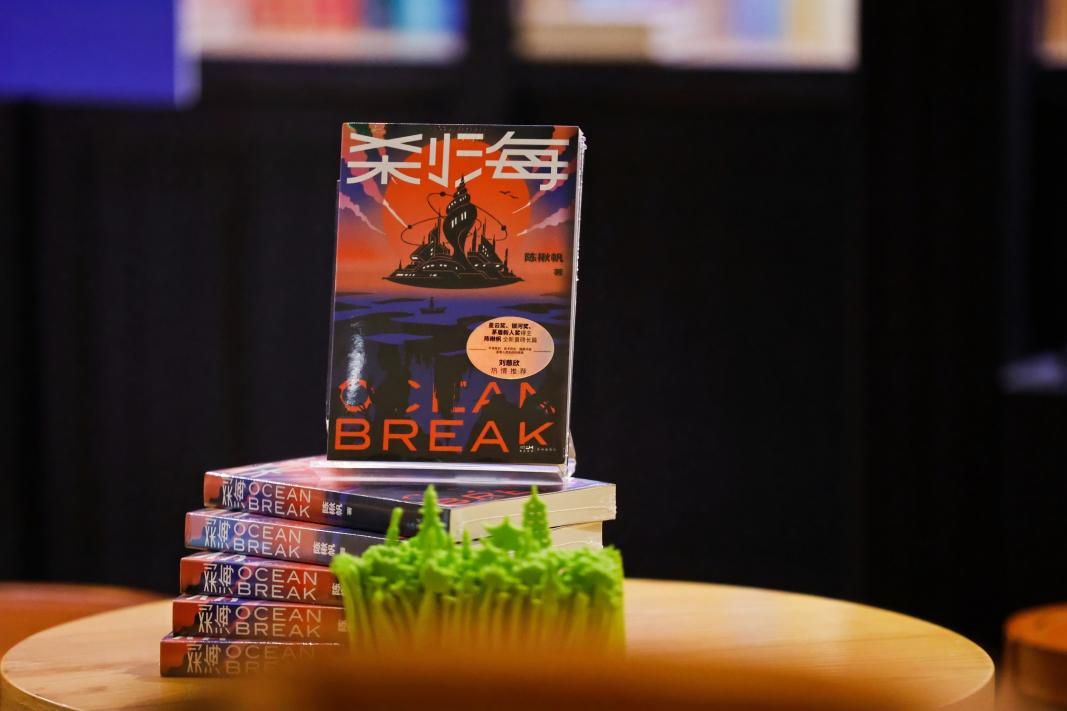

在代表作《荒潮》之后,陈楸帆带来了它的续篇、最新长篇小说《刹海》。故事发生在不远的未来,一座完全零排放的高科技人工岛成为文明延续的希望。这里将要举行决定人类命运的环境大会,而每个前来参会的人想法各异:跨国巨头坚信资本与技术是终极答案;环保主义者忧心忡忡;原住民为夺回家园想摧毁人工岛;来自中国南方沿海的少女新星为寻找祖父记忆而来,无意中发现了潜藏在数字世界的幽灵。一场灾难即将席卷全岛。

《刹海》首发《花城》杂志2025年第4期,单行本由花城出版社出版

“我们生活在一个复杂的时代。政治、经济、环境、技术……单纯拎出任何一条线都可以写一本书,但我就是想让大家感受到这样的复杂,而这个复杂同时降临到我们每个人身上,每个人都会承担里面的某一部分。”

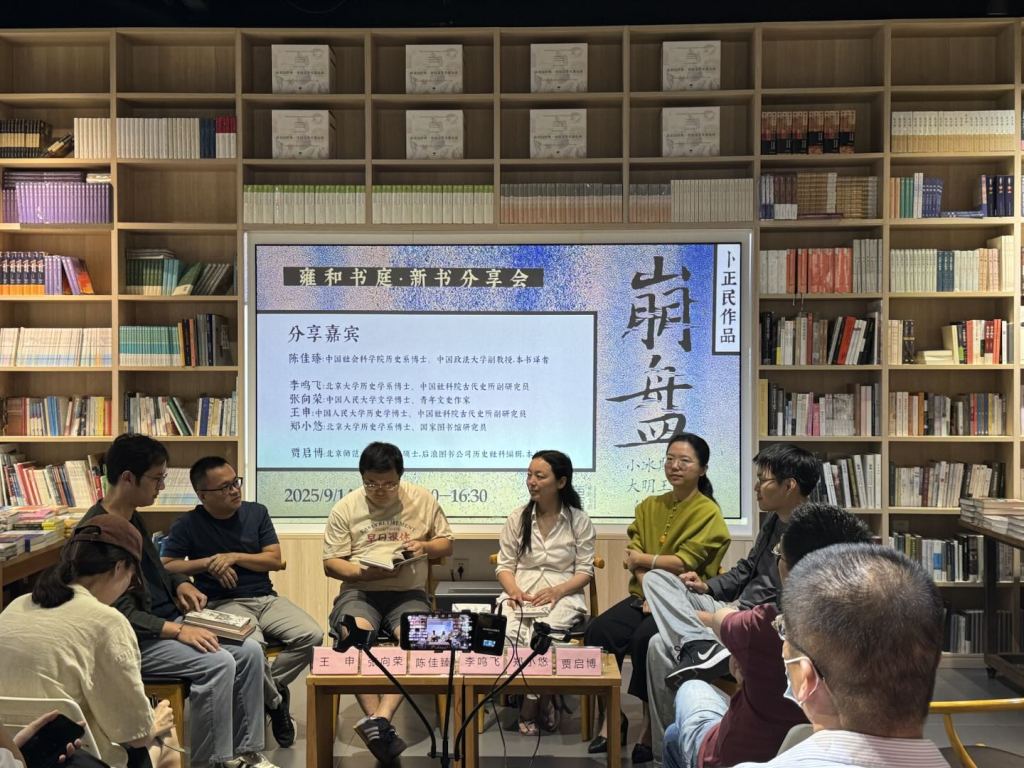

在近日于杭州举办的分享会上,陈楸帆说:“我一直在想,科幻是否可以有更多的可能性?去把一些我们尚未理解、尚未成型的东西,通过科幻的言说,让它浮现本应有的力量。”

《刹海》不仅聚焦气候难民的生存困境,更批判了技术乐观主义的盲目性。陈楸帆以OpenAI雇佣非洲劳工标注有毒数据为例,揭露技术发展的“隐藏成本”:“AI看似便捷的界面背后,是无数被忽视的身心伤害,这就像小说里的‘离域空间’一一被删除的垃圾数据其实都在暗处堆积,甚至可能涌现出‘疯癫智能体’,成为解构系统的关键。”

活动现场 (左起)江玉琴、陈楸帆、詹玲

深圳大学人文学院教授江玉琴认为这种对“垃圾价值”的挖掘极具深意:“《刹海》赋予AI、垃圾数据等非人类主体叙事声音,挑战人类中心主义视角,这正是作品最触动我的地方。”杭州师范大学人文学院教授詹玲提及《刹海》敏锐捕捉到技术资本扩张下的“殖民轮回”——就像数百年前大航海时代的殖民掠夺,如今原住民的生存空间在技术资本侵蚀下愈发狭窄。

《刹海》将抗争的主角换成了一群少年

不同于《荒潮》中“小米一人对抗资本集团”,《刹海》将抗争的主角换成了一群少年。谈及这一转变,陈楸帆提到2023年迪拜联合国气候大会的经历:“10万人参会却鲜有实质成果,高官乘私人飞机谈减排,协议最终沦为公关秀。那一刻我意识到,改变的希望只能交给年轻人。”

“就像鲁迅说的,青年要有‘热的气’,哪怕迷茫也要保持生命力。”陈楸帆希望传递一种信念:“当年轻人学会分享痛苦、共情万物,甚至能感受地球的疼痛时,才能真正形成‘行星级共识’,跳出民族国家的零和博弈。”