1938年1月25日,《文汇报》在孤岛上海创刊,以英商文汇有限公司名义在英国驻沪总领事馆注册,由严宝礼、胡雄飞、徐耻痕等爱国人士创办并主持。创刊不久,聘著名记者徐铸成为主笔。从创刊开始,到1939年5月被迫停刊为止,《文汇报》以宣传抗日为主旨,并因此深受读者喜爱,创刊不到半年发行量即超过5万份,成为沪上第一大报。(马光仁主编《上海新闻史(1850-1949)》,复旦大学出版社1996年版,836页)《文汇报》在利用新闻和社论鼓舞士气、反对投降的同时,也创办了许多副刊与专刊来宣传抗日,其中《文汇报·史地周刊》(以下简称《史地周刊》)创办于1939年2月22日,停刊于1939年5月17日,一共出版了13期。可能是因为存续时间不长,后来的研究者鲜少提及这份周刊。其实这份周刊是当时留沪史地学者利用历史和地理知识宣传抗日、培养民族意识的重要阵地。

一、《史地周刊》作者群的形成

《史地周刊》的编辑蒋大沂是沪上知名的考古学者,1930年毕业于持志大学国学系,1937年任上海市博物馆研究员,上海沦为孤岛后任持志大学教授。1938年10月,蒋大沂在《文汇报》发表一首古风《居沪》,描写了他在孤岛的生活状态,其词为:“微服蓄须髯,徒步走沪渎。起卧一室间,跳蚤常盈褥。一衣垢且敝,兼旬未浣濯。饥来驱入市,饘粥堪果腹。徐步且当车,上庠自讲学。所诵圣贤书,胸头字字熟。可为流亡人,不受奴隶辱。”(《文汇报·灯塔》1938年10月13日)可见他虽然生活清苦,仍坚持读书讲学,且以“不受奴隶辱”自勉。

从左到右:蒋大沂、张凤、陈松茂

《史地周刊》第一期有三个作者,分别是蒋大沂、杨宽和胡道静。杨宽1936年毕业于光华大学,师从吕思勉、蒋维乔。毕业后进入上海市博物馆工作,与蒋大沂是同事。全面抗战爆发后,上海市博物馆停止运行,杨宽南下广西任教于勷勤大学,1938年暑假回到上海,任湘姚补习学校历史教师。蒋大沂在湘姚补习学校的广告中看到杨宽的名字,知道他又回到上海,重新与他取得联系。胡道静1931年毕业于持志大学国学系,孤岛时期在持志附中任教。当时持志大学和持志附中的规模不大,在闸北的校舍毁于战火后,共同借用公共租界光华实验中学的一幢教学楼办学。蒋大沂与胡道静不仅是持志大学国学系同学,孤岛时期又在同一幢楼里教书,因而互相之间本就认识。蒋大沂、杨宽、胡道静又都是《禹贡》杂志的作者,学术志趣亦相投,所以蒋大沂编《史地周刊》首先邀请到的便是杨宽与胡道静。从《史地周刊》第二期开始,杨宽的老师吕思勉先生也加入了作者队伍。

杨宽

1938年夏,顾颉刚的学生童书业从安徽来到上海,他曾经为了给《禹贡》杂志约稿,与杨宽有书信往来。看到湘姚补习学校的广告后,童书业找到杨宽,为《古史辨》第七册约稿。因为杨宽的关系,童书业也成为《史地周刊》作者。在《史地周刊》第三期上,童书业、胡道静、杨宽共同刊登一则启事:“禹贡学会会员公鉴:自七七事变以来,本会同人流散四散,每念昔日共同商兑学术之乐,无时或忘。因思会友之留居沪滨者当亦不在少数,同人等为互通消息计,请便中将通讯处示知(寄文汇报本刊编辑部),不胜感盼。”(《文汇报》1938年3月8日)毕业于清华大学历史系的胡嘉是禹贡学会会员,当时正好在上海,看到这则启事后就主动寄上通讯地址,不久童书业即前往拜访,胡嘉因此加入了以《史地周刊》作者为核心的学者圈,自己也成为作者之一。

对于童书业与胡嘉来说,踏进《史地周刊》作者圈的一个重要收获是加入了以吕思勉为中心的学者圈。孤岛时期吕思勉是光华大学教授,他经常在星期天上午与朋友、学生茶叙。据胡嘉回忆,他就是在吕思勉的茶叙中首次见到吕先生的。这样的茶叙每次持续两三个小时,到会的多半是光华大学师生和禹贡学会会员。有一次茶叙在胡嘉寓所举行,到会的十来位学者中就有吕思勉、童书业、杨宽、胡道静、蒋大沂、俞剑华、胡嘉等7位是《史地周刊》作者。(胡嘉《吕诚之先生的史学著作》,《嵩庐问学记》,生活·读书·新知三联书店1996年版,34页)

十三期《史地周刊》共有二十多位作者,他们以周刊为阵地,砥砺学问与气节,为抗战贡献自己的力量。因为他们都是实名发表文章的,太平洋战争爆发后,沪上生存环境恶化,对发表过抗日文章的人尤其如此。于是吕思勉退居常州,杨宽归隐青浦,童书业辗转于苏皖之间,而蒋大沂早在1940年就离沪前往天目山了,《史地周刊》作者群星散,他们各自在退隐之地坚守着史学阵地。

二、《史地周刊》的编辑宗旨

蒋大沂在《史地周刊》的《发刊例言》中提出,在“抗战建国的大时代”中,评判个人行为的标准,就是“民族意识”。而这个民族意识,“是在吾们二亿方里的国土上,经过五千年的历史,孕育胚胎而成的”。要认识这个民族意识,就要了解我们的历史与地理。而《史地周刊》“发刊的微意”,就是通过传播史地知识,帮助读者了解和培养民族意识。(《文汇报》1939年2月22日)在《史学界当前的任务》一文中,蒋大沂又指出,要了解一个民族现在是什么样子的,将来又将怎样,必须从其历史中寻找答案。中国的历史告诉我们,中华民族是“在亚洲东部一个永不能给人家征服的民族:一方面,富于抵抗外来侵略的坚强力量;另一方面,又富于消融外来势力的同化力量”。所以历史学者当前的任务,便是“把中国民族的这一点永不会被人征服的特质,为详尽之证明,为通俗之广告”。(《文汇报》1939年4月5日)

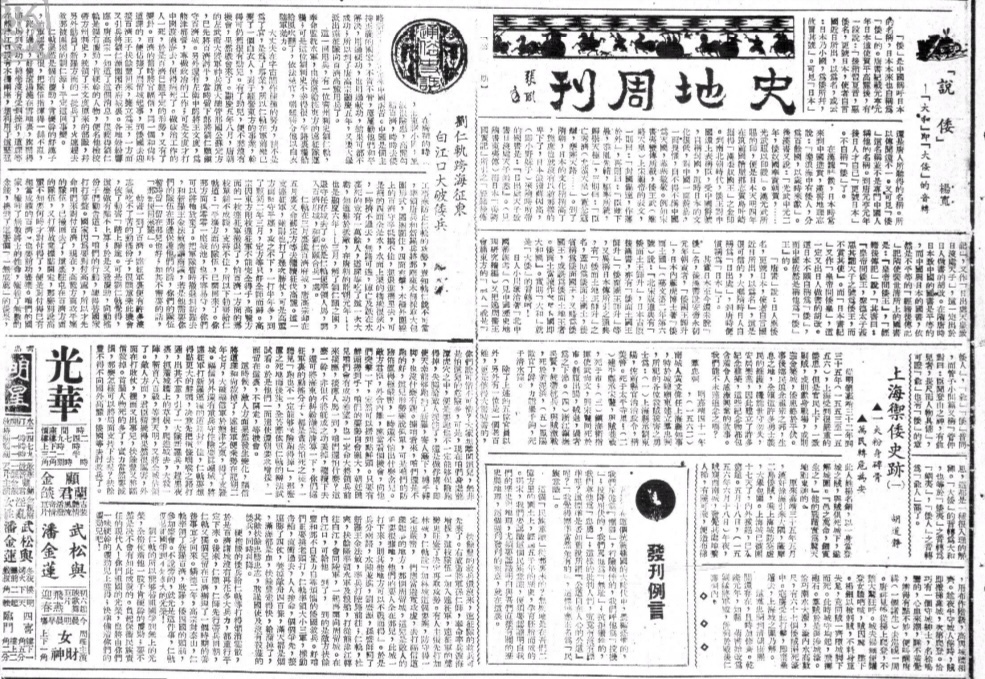

《史地周刊》第一期,刊头由蒋大沂学习考古的老师张凤题写,刊登了三篇文章。第一篇是杨宽的《说倭》,考证倭国向汉唐称臣、日本国名的由来、“大和”即“大倭”的音转等史实。第二篇是蒋大沂写的通俗史话《刘仁轨跨海征东,白江口大破倭兵》,讲的是唐高宗时候的将领刘仁轨在朝鲜半岛击败日本军队的故事。作者认为刘仁轨之所以能够成功,“全倚仗着他一股子肯硬干的傻劲”。第三篇是胡道静的《上海御倭史迹》,介绍了上海群忠祠的由来,特别介绍了上海守城民夫杨钿与倭寇同归于尽,挫败其偷袭阴谋的故事。当时《文汇报》虽持抗日立场,但大部分稿件都不署名。《史地周刊》创刊即发表三篇支持抗战的署名文章,体现了三个年轻作者的非凡勇气。这三篇文章一重考证,二重通俗历史,三重地方历史,在类型和内容上奠定了《史地周刊》的基调。

《史地周刊》第一期

三、关注海南与南海

日军于1939年2月登陆海南,《史地周刊》为了支持海南抗战,特别关注南疆史地。第二期发表两篇专论海南史地的文章,即葛绥成的《海南岛在军事地理上之地位》和杨宽的《海南岛开辟的历史》。葛绥成是中华书局地理部主任,兼任暨南大学和无锡国学专修学校教授。他在文章中认为,海南岛是太平洋和印度洋之间的重要战略据点,“敌人如占领此岛,则不仅可以完全阻断香港和新加坡间之交通,截断新加坡和澳洲间的联络,而且使菲律宾也受其控制”。杨宽概述了从汉至清中国历代开发海南岛的历史,并在结语中指出:“海南岛有今天这样的成绩,是我们祖先艰难困苦经营千年的结果,我们当然要誓死保卫着!”

《史地周刊》的文章中占用篇幅最大的是刘咸的《琼崖访黎记》。刘咸1932年获牛津大学人类学硕士学位,孤岛时期留沪担任中国科学社《科学》杂志主编。1934年,刘咸曾经率队从北平(今北京)出发到海南黎族聚居区研究黎族文化,并记录了沿途见闻。1937年刘咸以《琼崖访黎记》为题在《大公报》上连载了从北平到海口的见闻,连载因抗战军兴而中断,其海南当地的见闻未及刊载。日本攻占海南后,蒋大沂向刘咸约稿,请他把访问海南的见闻刊登在《史地周刊》,获得后者应允。于是从1939年3月22第五期开始,记录海南见闻的《琼崖访黎记》在《史地周刊》连载九期,直到5月17日停刊才被迫终止。刘咸在《琼崖访黎记》的前言中说,“兹者海南风云益亟,国人之关心琼崖者亦与时俱切”,所以决定在《史地周刊》刊登此记,“以为关怀吾国极南边疆者之参考”。(《文汇报》1939年3月22日)

1939年3月,日军侵占团沙群岛(今南沙群岛)部分岛屿,并在北纬7度至12度之间圈出一个七边形区域,改名为“新南群岛”,以拓展其所谓“南下战略”。此消息由外文报道传入国内,国内报刊对于该群岛的位置、组成和战略意义众说纷纭。有的报纸直接用外文译名,称之为斯巴特莱群岛(Spratly Islands),有的将之与1933年被法国人强占的“九小岛”相混淆。上海文化中学地理教师刘同葆在《史地周刊》(1939年4月5日)上发表《“团沙群岛”与“九小岛”》一文,明确指出团沙群岛是中国领土,共有96个岛屿组成(目前认为该群岛有230多个岛屿),其中就包括被法国强占的“九小岛”。而团沙群岛中位于北纬4度(实为3度58分)的曾母滩(含曾母暗沙)是中国国境的最南端。在《史地周刊》第十三期《为中学生请命》一文中,作者桂家材批评了市场上部分史地教材质量低劣问题。他举例说,关于中国国境最南端,有的教材说是位于北纬10度,有的说是位于北纬7度52分,竟不知道中国最南端位于北纬4度(实为3度58分)的曾母滩。“经他们这么一说,吾们中国南境便被他削去了大大的一块”。可见地理教材问题很大。《史地周刊》对于南疆地理的关注,是希望通过普及正确的国家领土观念来培养民族意识。

四、在帝系传说中探索民族融合的历史

《史地周刊》从1939年3月8日第三期开始刊登顾颉刚的《帝系考》,连载九次后中止,5月10日第十二期《编者的话》中表示,《帝系考》全文有四五万字,在报纸上连载速度太慢,以后拟在《兼明月刊》上全文发表。其实顾颉刚本人从来没有撰写过题为“帝系考”的文章,目前所见顾氏文集、书信、日记、年谱也都没有著录此文。《史地周刊》的《帝系考》是顾颉刚的学生童书业从顾氏1929年在燕京大学授课时所编《中国上古史研究讲义》中抽出第七章“史记封禅书(五帝)”和第八章“国语(包左传)”连缀而成,很可能事先没有经过顾氏同意。童书业后来再次从顾氏讲义中抽出数篇文字发表在汪馥泉主编的《学术》月刊上,汪馥泉倒向汪伪后,在《学术》上发表文章者皆受牵连。1940年5月28日顾颉刚在《责善》半月刊上发表启事,表示《学术》上的文章系有人未经他同意从讲义中抽出,以撇清关系。《帝系考》发表在持有抗战立场的《文汇报·史地周刊》上,所以即使未经同意,顾颉刚事后也没有追究。《帝系考》的题目虽然是童书业所加,却也有所依据。1933年顾颉刚在《古史辨第四册序》中披露了编写帝系考、王制考、道统考、经学考的学术计划。而在燕大所编的《中国上古史研究讲义》正是其庞大的帝系考计划的一部分。

1939年童书业在上海编辑《古史辨》第七册,古史中的帝系源流梳理正是该书的重要内容。在童书业看来,这项工作可以厘清中华民族形成过程中的一个重要环节,有利于中华民族的团结: “中华民族史,本来是一部民族融合的历史,古史中的帝系传说,本来是东西民族融合过程中的结晶品,古代中华民族的怎样会团结起来,我们从帝系的传说中,看得很清楚。我们研究了帝系说的怎样层累地造成,我们可以相信往后去的中华民族一定愈团结,愈坚固!”(《帝系考(一)》按语,《史地周刊》第三期)。

在以“帝系考”的名义被童书业发表的那两章讲义中,顾颉刚提出了很多创见。他认为,据《史记·封禅书》,秦国所祭祀的黄帝、炎帝、白帝、青帝皆为上帝。据《国语》《左传》,黄帝和炎帝皆为少典之子,分别为周代姬、姜二姓之祖,即由上帝演化为人类某族的始祖。黄帝、炎帝人化之后,人帝的谱系继续演化,颛顼、帝喾、鲧、共工、舜、禹、稷、契等都是他们的后裔,太皞、皋陶、祝融、夔等古史人物,跟契、稷一样,“都来自各国的祖先”。

受顾颉刚这些创见的启发,童书业、杨宽分别提出了自己的帝系学说。童书业根据《尚书·吕刑》《史记·五帝纪》《逸周书·尝麦解》有关黄帝、炎帝、蚩尤的记载,认为黄帝是姬族的宗神,炎帝是姜族的宗神,蚩尤是苗族的宗神。姜族与苗族战而不胜,乞援于姬族,“姬族灭苗族,遂并服姜族”。因为这场胜利,姬族的宗神黄帝遂演化为诸族共同信仰的上帝,蚩尤被恶魔化,炎帝则成为仅次于黄帝的一方天帝。其后被称为“帝”者,如帝喾、颛顼、尧、舜等,皆为上帝化身(童书业《关于黄帝的讨论(一)》,《文汇报·史地周刊》1939年5月10日)。对此,杨宽提出了两点异议。第一,征服苗族的应为姓姜的羌族,黄帝本为羌族之上帝。第二,五帝传说中,黄帝、颛顼、尧是西方羌戎之族的上帝,帝喾和舜是东夷殷人的上帝,东西民族融合之后,其帝系神话也随之融合(杨宽《关于黄帝的讨论(二)》,《文汇报·史地周刊》1939年5月17日)。在探讨帝系源流的时候,杨宽明确提出帝系传说的演化是一种自然的进程,与古代中国东西族群的融合过程密切相关,而古史的层累现象是这种自然演化的结果,并非古人刻意伪造。顾颉刚在《我是怎样写古史辨的》一文中,对于杨宽的这些创见给予了充分肯定。这些创见在后来出版的《古史辨》第七册中有详细论证,《史地周刊》是最早披露的地方。

五、与汪精卫集团划清界限

1939年3月1日,蒋大沂在《史地周刊》第二期发表通俗史话《卜式拼性命的精神开辟了南方疆土》,称赞汉武帝时候的大臣卜式对于开辟包括海南在内的南方疆土的贡献。3月12日,汪精卫集团在香港的机关报《南华日报》发表了署名蒋大沂的文章《卜式开辟海南岛》。蒋大沂得到香港方面的消息后于3月29日在《史地周刊》第六期发表文章《羊肉弗当狗肉看》。文章首先宣称,《南华日报》上署名蒋大沂的文章是偷的,作者本人事先毫不知情。随后,作者认为,《南华日报》作为汪精卫机关报,平时只会狂吠,根本没有人看。这次把他的文章偷去转发无非是两个目的,其一是弄点有民族意识的文章装点其版面,欺骗其读者;其二是想离间《史地周刊》的文字与其读者的关系,让读者误以为《史地周刊》与《南华日报》是一伙的。为此,他提醒读者别被《南华日报》欺骗,并警告说,对方可能偷了不止一篇。蒋大沂的这篇文章措辞激烈,表达了对于汪精卫集团深恶痛绝的态度。

《史地周刊》第六期发表文章《羊肉弗当狗肉看》

事实确实如蒋大沂所料,《南华日报》把杨宽的《海南岛开辟的历史》也偷去转载了,《史地周刊》没有就此另发声明。不过,《史地周刊》第九期刊登了一则《胡嘉启事》:“最近发现香港《南华日报》有‘胡嘉’所作之社论,不胜骇异。鄙人对于长期抗战,素具坚定信仰,与该报宗旨,适相背驰,执笔者实另有其人,不敢掠美。深恐读者误会,特此郑重声明。”(《文汇报》1939年4月19日)由这则启事可知,为了抹黑《史地周刊》,《南华日报》改变策略,不是直接转载文章,而是以《史地周刊》作者名义发表他们自己的投降派社论。对此,《史地周刊》当然立即予以澄清。

汪精卫集团的机关报一再试图抹黑《史地周刊》,倒是从反面证明了这份周刊在当时的舆论场中是有一定分量的。

《文汇报·史地周刊》虽然只刊发了十三期,却成功地把一批史地学者聚集起来投入到抗日救国的事业中去,培养民族意识的宗旨也在其发表的数十篇文章中得到了充分展示。这些史地学者自身的精神境界也在抗战事业中经受了洗礼。抗战胜利后杨宽和蒋大沂重新回到上海市博物馆工作。杨宽回忆说:“我们只替博物馆收购古物,从来没有为自己购买一件古物,家中也没收藏过任何一件古物,直到如今依然如此。我们认为只有这样才能保持一个古物工作者的优良品德,只有这样才能创建成一个代表国家优秀文化传统的博物馆。我和蒋大沂志同道合,对他也十分敬佩。”(杨宽:《历史激流:杨宽自传》,第175页)无论是编撰《史地周刊》,还是建设博物馆,对于蒋大沂和杨宽来说,都是用“国家优秀文化传统”来培养民族意识。