界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 姜妍

近期,蔡国强在青藏高原燃放大型烟花,引发了关于环境与公共艺术的广泛争议。升腾的火光照见了当代公共艺术的悖论:它往往以“最公共”的姿态出现,却同时最契合市场与体制的逻辑。艺术项目在“破坏环境”的质疑中,也再次引出了一个核心问题:公共艺术究竟是否具备它所宣称的抵抗性?

这个困惑并不新鲜。美术史课本中最常提及的杜尚(Marcel Duchamp)作品《泉》,就曾让人困惑:“为什么杜尚的小便池是艺术,而我家的不是?”答案似乎在于体制:只有在艺术家的签名和制度的认证下,日常物件才获得“艺术品”的合法性。《泉》的授权复制版甚至在1999年拍出了约176万美元的高价。

而在西岸美术馆与蓬皮杜中心于26日开幕的特展“偶然!激浪派!”中,观众会发现,即使是不带签名的厨房盐盒,也能在展柜里获得艺术的光环。兴起于冷战背景的“激浪派”艺术,本是对杜尚“达达精神”的继承与激进化,以“反商业”“反体制”的姿态对抗艺术的权威与市场逻辑。

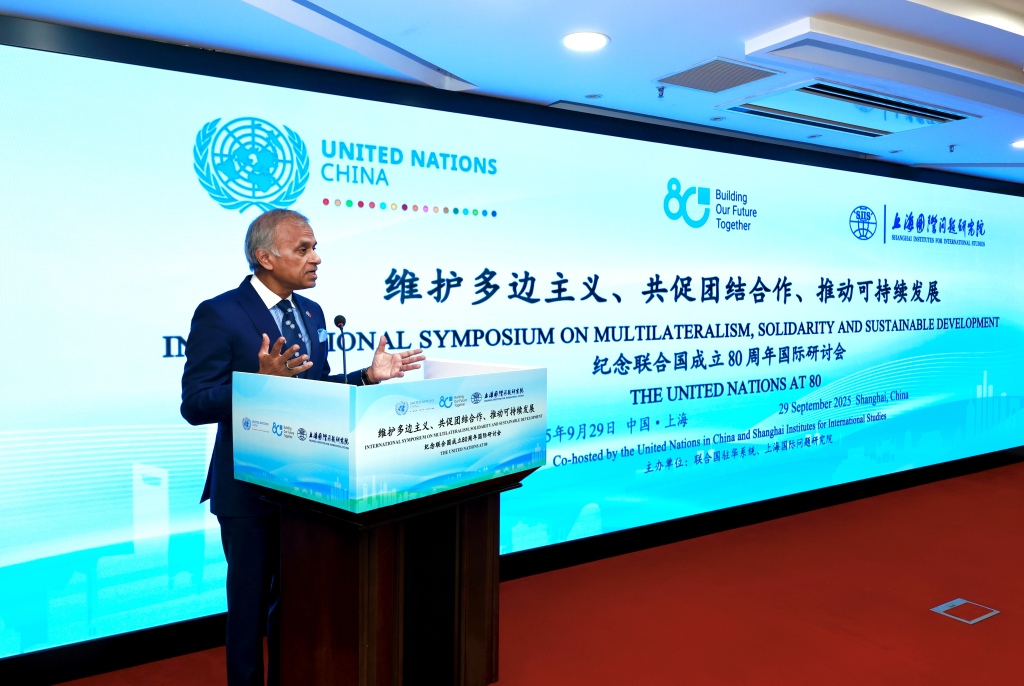

然而,当这些“无技巧”“反消费”的作品被置于上海滨江最精心规划的展馆内,当观众盛装打卡拍照,杜尚留下的疑问、蔡国强引发的矛盾依旧挥之不去:公共艺术是否能突破体制与市场的框架,成为一种真正的抵抗?带着这个问题,界面文化与本次激浪派展览策展人弗雷德里希・保罗(Frédéric Paul)展开了对谈。

01 当代艺术的公共性

在有关当代艺术的笑话中,“猜猜这件作品多少钱”总让人乐在其中——一根被灰色胶带粘在墙上的香蕉价值十万美元?当代艺术研究者林云柯指出,这类笑话的流行根植于将艺术品看作私人占有物的迷思。

在前现代,艺术确实被贵族与机构私人占有,极少进入公共流通领域。如上海2023年备受关注的特展《提香与文艺复兴:欧洲艺术500年真迹展》中,展品《奥塔维奥·法尔内塞肖像》描绘的是教皇外孙、日后成为公爵的奥塔维奥·法尔内塞。提香以华贵的甲胄、庄重的姿态为他塑造出权威形象,这幅画本身就是家族权力的视觉宣言。另一件《坐在圣座上的圣母与圣徒们》则是典型的祭坛画:圣母端坐中央,圣徒分列两侧,构图庄严。这些作品最初并非为面向公众展览而生,而是悬挂在教堂或私人礼拜堂中,作为赞助者虔敬与地位的象征。对于当时的普通人而言,如果不是侍从、宾客,几乎没有机会进入贵族府邸观赏肖像画;而要一睹祭坛画,也往往意味着长途跋涉到特定的教堂,在宗教节日或弥撒中短暂瞥见。这类作品的价值与赞助者的社会资源绑定,而非像今天一样面向公众审美或市场定价。

当代艺术的观看机制发生了变化:不再与精英身份捆绑,开始向更广泛的公众开放。金宝汤罐头、好莱坞明星肖像被安迪·沃霍尔(Andy Warhol)转化为丝网印刷图像。这些图像能够被批量生产,成为人人都可低成本持有的文化符号。

同时,艺术的生产环节也开始朝公众敞开。艺术家更多地走出学院与美术馆,邀请公众参与共创。此次激浪派展览中涉及的艺术影像与照片资料,包括法国艺术家 本杰明·沃蒂耶(Benjamin Vautier) 于1960年代尼斯街头进行的表演,他手举写着“看我,这就够了”的纸板静坐在人流中,让艺术不再被隔绝在贵族宫廷的大门之内,而是邀请路人共同注视参与。又如黄永砯在1986年“厦门达达”运动中当众将自己此前创作的作品焚烧,以表达对“完成品”与艺术品既定价值的抵抗。这些艺术家把创作带到公共空间,让公众成为了作品意义的共同创造者。

可以说,“公共性”是当代艺术的基本特征。问题在于:当艺术具备了高度的公共性,似乎也并未完全解决我们抛向杜尚的问题:沃霍尔的梦露肖像,为什么只有拥有艺术馆特定版本号的才能拍卖出天价?小便池、盐盒与面包,为什么只有放在美术馆的盒状展柜中才能被识别为艺术品?

02 “盒中之盒”:反体制艺术的体制化

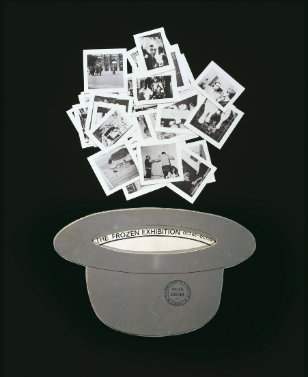

“偶然!激浪派!”展览第五章节名称“盒中之盒”(Boxes in the Boxes),是对当代艺术悖论的一则恰切隐喻。纳物箱、帽子是盒子,博物馆亦然。1962年,罗伯特·费列欧(Robert Filliou)将诸多小物件塞进贝雷帽,带着它行走于巴黎与伦敦的艺术节,宣称手中的贝雷帽是一座移动的博物馆。便携的盒子是对美术馆盒式空间的反讽重构,吊诡的是,当离开艺术节现场,充满批判意味的“小盒子”不能避免被收入美术馆“大盒子”中的命运。

当代艺术并不会天然被视作艺术,它需要经过艺术节、美术馆等体制的承认,才进入“艺术”的语义序列。历史学者帕特里夏·法尔吉埃(Patricia Falguières)认为,是艺术体制收录、命名、保存的历史让物件成为“艺术品”。且这一步并非中性,早在20世纪70年代末,艺术评论家布莱恩·奥多尔蒂(Brian O’Doherty)就提出质疑:美术馆的“白盒子”空间并非我们所想的那样公平纯净。洁白的墙面、封闭的立方体隔绝了艺术现场的声音、湿度、期待与呐喊,让艺术品变成了被玩赏的静物。换言之,美术馆将艺术品收录的过程,也可能是将艺术“规训”的过程。

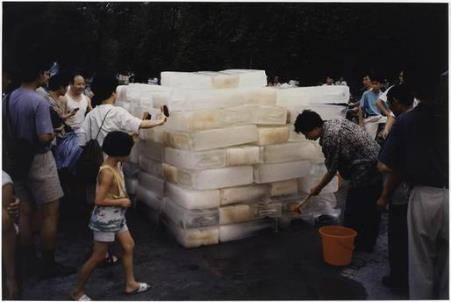

相较于对“白盒子”的持续批判,策展人保罗持有不同的看法。他非常喜爱中国艺术家尹秀珍的行动艺术作品《清洗河流》。1995年夏天,尹秀珍将受污染的府南河水制成冰砖,堆积在河边邀请路人洗刷冰块,将环境问题呈现于参与者眼前。保罗将这一艺术事件的照片记录置于第七章节的显眼位置,他认为,以照片或影像在美术馆空间中呈现,并不会使艺术行动丧失原本语境中的批判效力:“艺术家决定要将事件以照片的形式记录下来。决定了这件作品在未来的呈现方式。让转瞬即逝的事件能够抵达更多人,且我相信观众仍然可以通过被保存下来的图像回到当时的情境。”

尽管保罗并未在现场事件与复制品再现的公共效能之间做出清晰的对比,他反复强调的艺术家的“决定”一瞬,提醒了我们被保存为“档案”的艺术品的另一个面向:无论“中性”的艺术体制空间如何将具体的历史时刻排除在外,作为档案物的艺术品都持有一部分不可替代的原初事实。不管体制如何重新安置、市场如何标价,那些现场的劳作、法律与社会语境的压力,都是艺术品与美术馆外的世界不可切断的活线。

在这个意义上,保罗认为艺术品既依赖于艺术家当下的决定与现场的发生,也需要通过体制的命名与保存才能进入历史,正是在这种张力之中,艺术的意义得以持续生成。回到展览中的盐盒——保罗认为它之所以成为艺术品,是因为在博物馆中历经岁月的流逝,当观众的目光触及这一平凡、陈旧的盐盒,他们的凝视与困惑赋予了作品新的价值。如保罗所说:“这是一件纯真之物,如同一张被晒旧了的明信片,每个人都能根据自己过往的经验,生发不同的感受”。正是在这样的时刻,盐盒才完成了它的艺术使命。

03 永续地共创

四川大学文学与新闻学院副教授匡宇评论此次炸山事件时指出,当无数观众注视并受震于烟花绽放的瞬间,这种共享的视觉体验创造的是一种“暂时”的共同体经验。问题在于,这种共同体经验只是简单的情绪输送,还是有更深层的议题支撑。

因此,尽管保罗为艺术品与艺术体制的关系提供了乐观的解释,我们仍需思考,在文化与商业体制的支持下,当代公共艺术如何避免沦为一次性的奇观。对于这个问题,从达达主义、激浪派的艺术家到保罗本人,提供了关于“公共”的另一种理解。保罗提到,罗伯特·费列欧是自己非常喜欢的艺术家。此次展览的第九章,费列欧的作品《等效原则》(Principe d’equivalence)导语里写着:他的艺术基石是“永续创作”。这为公共性提供了操作性的方向:一件作品不以“完成”为终点,而在更长的时间里与不同语境持续相遇。这是对作为“任务”的“完成品”逻辑的拆解。

在保罗看来,“永续”的实践路径之一,正是让作品在不同的时间和场景里被不断重新激活,邀请新的参与者进入。正因如此,他没有把杜尚的《三条标准制的修补线》(3 Standard Stoppages, 1913–14)原作搬来展厅,而是在上海西岸美术馆带孩子们一起重演这个实验。当年,杜尚把三根一米长的线从一米高处任意抛下,让它们随重力与偶然落至地面成为曲线,再按照这些曲线的形状制作“标尺”,戏谑了“度量标准”的客观性。

当然,对永续与共创的追求仍需要体制的包容。策展人娜塔莎·佩特雷辛-巴切雷斯(Nataša Petrešin-Bachelez)用“慢体制”的设想回应了当代艺术对“永续”的需求。她反对艺术品被快速分类、过于迅速的价值评定,主张艺术机构在评审、展览节奏、档案保存等机制上“放慢”,与社区更紧密地共生。在这样的设想下,当代艺术的公共性与艺术体制不再彼此冲突,艺术品的价值得以在时间的累积、作品与公众关系的延展中慢慢生长。

(未标注图片来自西岸美术馆)

参考资料:

[1]O'Neill, Paul, Lucy Steeds and Mick Wilson (eds.). How Institutions Think: Between Contemporary Art and Curatorial Discourse. Cambridge: The MIT Press, 2017.

[2]林云柯:“艺术的公共价值及其‘失窃’”,见林云柯:《引语之隙:文艺理论与文化评论集》,上海:上海社会科学院出版社,2025年。

[3]匡宇:《坠龙:蔡国强烟火艺术的奇观与崩塌》,微信公众号“俄而甫斯之眼”,2025-9-21.